きのうの続きです。 できればきのうのブログから見てください。

きのうは、第一部の最初、和合亮一さんの『高台へ』という詩の朗読と、バックに流れるスーパーキッズ・オーケストラの『G線上のアリア』、そしてそれを見て慟哭している仲間のことを書きました。

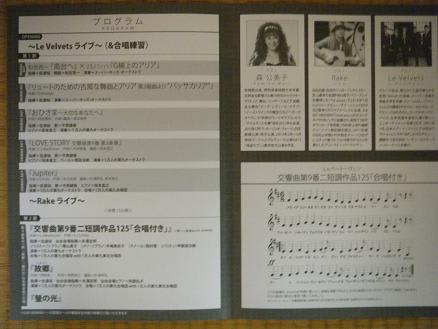

その後スーパーキッズ・オーケストラの”パッサカリア”の演奏があり、そして平原綾香さんの登場となります。 去年に続いて2回目の「10000人の第九」参加ということ、それも総指揮者の佐渡裕先生に請われての参加ということです。

1万人の第九オーケストラの演奏で、3曲歌いました。

『おひさま~大切なあなたへ』

『LOVE STORY 交響曲第九番 第3楽章』

『Jupiter』 の3曲です。

彼女の名前は知ってはいましたし、Jupiter は私でも聞いたことがあります。でも彼女の歌唱力といいますか、音域にはただただ圧倒されてしまいました。 軽く3オクターブはでます。 それも苦しそうな表情で歌うのではなく、情感を込めて丁寧にクリアに歌い上げるのです。 低音部は何と深みのある声でしょう。 こういう若手の歌手がいるのですね。

オーケストラをバックに堂々と歌い上げる。プロだから当たり前といってしまえばそのとおりですが、それでも凄い、凄すぎます。

第九の第3楽章の旋律に歌詞をつけて歌うなんて、考えてもみませんでした。でもできるのですね。 しかも旋律と歌詞が一体となって、LOVEをしみじみと歌います。 全く違和感がない、第3楽章のあの部分だ!と分かりました(そのつもりです)。 (今CDで第3楽章を聴いています。)

このあと休憩が入り、仙台会場では ~Rake ライブ~の演奏となりました。 Rakeは仙台出身のシンガーソングライターで、FMやUSENでかなり活躍しているアコースティックソウルマンとか。

東北合唱団の出番も近くなってきましたが、こんなことをいってはなんですが、正直のところその時点ではもうとても歌う気持ちではありませんでした。 悪く言えば落ち込んでいる、少し言い換えると、打ちひしがれている、悲しみの底から立ち直れないでいる、ということになるのでしょうか。

和合亮一さんの詩の朗読が、余りに強烈過ぎました。 何と脆い心臓なのでしょうか。 石巻の大川小学校のことが思い出されたりして、とても ”Freude 歓喜の歌”を歌う気分ではありませんでした。

そういう気持ちのままステージに入りました。 カーテン幕で会場とは仕切られています。 目の前の大きなモニターテレビを見ます。 4時30分過ぎくらいですか、いよいよ第九の演奏が始まります。 我々の後ろの大型スクリーンにも大阪会場の様子が映し出されます。

第1楽章から精力的に指揮をする佐渡裕先生を見ているうちに、何というか内部にやる気というか、元気の基が出てきました。 ここに来て落ち込んではいられないという気になったのでしょうか。 よかったです、ホッとしました。 これなら何とか歌える、そう思えるようになりました。

1万人の第九オーケストラには仙台フィルハーモニー管弦楽団も参加しています。 我々の仲間です(といっては失礼かな?)。 佐渡総指揮者の演台には色とりどりの千羽鶴が飾られています。

音楽に集中します。 誰も私語はしません。 咳払いさえほとんどありません。

Seid umschlungen , Millionen !

抱きあえ、幾百万の人々よ!

alle Menschen werden Bruder

すべての人々は兄弟となる

関西と東北が歌でひとつになる♭

少しずつ緊張感が漂ってきます。 周りからも伝わってきます。 佐渡先生がいうように、明るく、楽しく歌ってやろう!という気持ちになってきました。 Freude です、 Freudig なのです。

第4楽章に入りました。いよいよです、間もなくです。 ティンパニーが激しく鳴り響きます、幕が上がります、立ち上がります。

バリトンのソロ(216小節から)が始まります。 238小節バリトンのFreude に続いて男性が Freude と歌い上げます。 あとは歌うだけです、指揮者を見て歌い続けるだけです。 指揮者の矢沢先生も必死です。目の前の小さいモニターを見ながらそれにあわせるように、我々の合唱の指揮をとるのですから。

329小節と330小節の vor Gott (神の御前)はフェルマータ記号がついていて長く伸ばすところなのですが、指揮者によって長さは異なります。 我々が普段練習している長さよりもかなり長いGo~ttとなりました。 指揮者の手をよく見ていないと、短目となってしまいます。

そして最終章へ。

Tochter aus Elysium ! Freude , schoner Gotterfunken ! Gotterfunken ! 楽園の乙女!歓喜、美しき神々の火花!

仙台会場の様子です。バックは大型スクリーンに映し出されている大阪会場の様子です。

特別な、あまりに特別な、忘れようにも忘れられない年の”第九”の合唱はこうして終わりました。 岩手県・宮城県・福島県民200名による「1万人の第九東北合唱団」の第九の合唱は、”歓喜”のなか無事終了しました。

その後は、「故郷」と「蛍の光」を歌いました。 「故郷」は、2番を東北合唱団だけで歌いました。 1番と3番は大阪と一緒に歌いました。 この歌を泣かないで歌うことは大変なことです、辛いです。

そして「蛍の光」は、ペンライト(みたいなもので、折って発光させるもの)を振っての合唱となりました。

終了午後6時頃

その後、青年文化センターに移っての第九の練習が午後9時まで続きました。

「次第」です。

「次第」です。