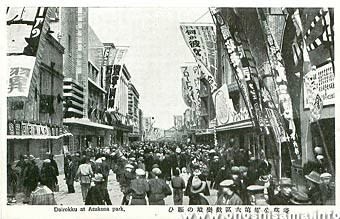

昭和12年(1937年)正月の浅草風景。

筆者の半藤さんは、この年の4月、小学校1年生に。

当時の同級生の家の職業が列記されています。豆腐屋、イカケ屋、下駄屋、自転車屋、大工、酒屋、ミルクホール、左官屋、米屋、魚屋・・・。下町の土地柄を表しています。ちなみに母親は、お産婆さんだった、とのこと。

その街中に聞こえてくる物売りの声も列挙。

・なッとなッとなッとうゥ、なッとうに味噌豆エ

・あさりイ―、しじみイ―

・はさみ包丁ッ、かみそり磨ぎイ―ッ

・竹や―さお竹ッ

・朝顔の苗ェ、夕顔の苗ェ―

・玄米パーンの、ホヤホヤ―ア

他にも物干し売り、カチャカチャと独特の箪笥の鐶を鳴らしてくる定斎屋などが紹介されています。

注:定斎屋(じょうさいや)

夏に江戸の街を売り歩く薬の行商人。是斎屋(ぜさいや)ともいい、江戸では「じょさいや」という。この薬を飲むと夏負けをしないという。たんすの引き出し箱に入った薬を天秤棒(てんびんぼう)で担ぎ、天秤棒が揺れるたびにたんすの鐶(かん)が揺れて音を発するので定斎屋がきたことがわかる。売り子たちは猛暑でも笠(かさ)も手拭(てぬぐい)もかぶらない。この薬は、堺(さかい)の薬問屋村田定斎が、明(みん)の薬法から考案した煎(せん)じ薬で、江戸では夏の風物詩であった。

[遠藤 武](「ニッポニカ」より)

筆者の挙げた物売りの声、「定斎屋」以外は、聞いたことがあります。

つい最近までは、焼き芋屋さん、物干し売り屋さんが来ていましたが、最近はまったく声を聞きません。近所に来るのは、廃品回収の小型トラックくらいか。

この頃には「日中戦争(支那事変)」が本格化。知人や隣近所の若者達に赤紙つまり召集令状がきて、次々と戦場へ出征していく「戦時下」になっていった。

・露営の歌(昭和12年9月)

♪勝ってくるぞと勇ましく 誓って故郷(くに)を出たからは 手柄を立てずに死なれよか 進軍ラッパ聞く度に 瞼に浮かぶ旗の波

・愛国行進曲(昭和12年12月)

♪見よ東海の空明けて 旭日高く輝けば 天地の正気溌剌と 希望は躍る大八洲 おお晴朗の朝雲に 聳ゆる富士の姿こそ 金甌無欠揺るぎなき 我が日本の誇りなれ

作曲は「♪守るも攻めるもくろがねの」でおなじみの「軍艦行進曲(マーチ)」の作曲者。

・海行かば(昭和12年10月)

♪海行かば 水漬く屍 山行かば 草むす屍 大君の辺にこそ死なめ かへりみはせじ

『万葉集』にある大伴家持の長歌の一節。信時潔作曲。後に、この歌は、対英米戦争中に「玉砕」という悲惨な報と共にラジオで必ず流された。

昭和13年(1938年)になると、中国大陸での戦火はますます激しくなります。

・麦と兵隊(昭和13年12月)

♪徐州徐州と人馬は進む 徐州よいか住みよいか 洒落た文句に振り返りゃ お国なまりのおけさ節 髭が微笑む麦畠

注:藤田まさとは当初『麦と兵隊』中の孫圩(そんかん)での中国軍の強襲後の火野の述懐を元に「ああ生きていた 生きていた 生きていましたお母さん・・・」という歌い出しの文句を書いた。ところが、軍当局から「軍人精神は生きることが目的ではない。天皇陛下のために死ぬことが目的だ」と大目玉を食らい、そこで、「徐州 徐州と人馬は進む・・・」という現行の歌詞に書き直した。(この項、「Wikipedia」より)

・旅の夜風(昭和13年9月)

♪花も嵐も踏み越えて 行くが男の生きる道 泣いてくれるな ほろほろ鳥よ 月の比叡を独り行く

川口松太郎『愛染かつら』の主題歌。映画にもなって大ヒットした。

・人生劇場(昭和13年4月)

♪やると思えばどこまでやるさ それが男の魂じゃないか 義理がすたればこの世は闇だ なまじとめるな夜の雨

佐藤惣之助作詞、古賀政男作曲の歌謡曲「人生劇場」が楠木繁夫の歌として発表され、広く知られている。特に早稲田大学出身者や学生に愛唱され、「第二の早稲田大学校歌」とも云われている。後年には中島孝や村田英雄によっても歌われた。特に村田版は名唱として知られ、1965年版テレビドラマ(製作 フジテレビ、日本電波映画、監修 渡辺邦男)の主題歌にも使われ、今では村田英雄が本楽曲のオリジナル歌手だと認識されることも多い。(この項、「Wikipedia」より)

尾崎士郎『人生劇場』。

尾崎士郎の自伝的大河小説。愛知県吉良町(現・西尾市)から上京し、早稲田大学に入学した青成瓢吉の青春とその後を描いた長編シリーズ。

1933年(昭和8年)に都新聞に「青春篇」が連載され、1959年(昭和34年)までに「愛慾篇」「残侠篇」「風雲篇」「離愁篇」「夢幻篇」「望郷篇」「蕩子篇」が発表された。作品は自伝要素を混じえ創作されたが、「残侠篇」は完全な創作である。この作品を手本としたものに、同じ早稲田大学の後輩である五木寛之の自伝的な大河小説『青春の門』がある。

(「同」より)