青梅街道に出ました。

昔のままの青梅街道

着色したこの街道は、昭和の初めまで青梅街道として人々の行き交う生活道路でありました。道路の幅は4.5㍍(2間半)で、今では青梅街道の、昔の姿を止める唯一の道の道です。村の頃、青梅から村に入った街道は、南北に走る日光街道に突き当たって右折し、50㍍ばかり進んだところで左折して東に向かっています。この方向には石畑や殿ヶ谷の村落が控えているので、下街道と名付けていたのです。・・・昭和初期から始まった道路整備の大工事で、青梅街道は日光街道と交差し、真っ直ぐこの時計台の所まで抜け、新道を完成させているのです。

そこで、

青梅街道歩きの時の記録。箱根ヶ崎に入る手前から再掲。

「箱根ヶ崎」に向かって進みます。

この付近の今昔。

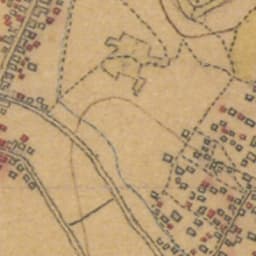

1880年代のようす。「至函根崎村道」が旧道か。流れは「残堀川」。

2010年代のようす。↑が「瑞穂石畑」交差点。交差点手前の旧道(江戸街道)は細く曲がりくねっています。

「瑞穂第一小学校」沿いに「江戸街道」という標識。

※旧青梅街道は「江戸街道」とも呼ばれていたようです。

旧家の雰囲気を残す「関谷」家の先で、右折。

「日光街道」。「箱根ヶ崎」宿はこの通り沿いに置かれた。

「日光街道」。「箱根ヶ崎」宿はこの通り沿いに置かれた。

しばらく進むと、現在の青梅街道に合流します。左折する右の角に明治5年創業の「漢方の會田」というお店があります。

「圓福寺」。

「圓福寺」。

現青梅街道を西に進みます。沿道には土蔵造りの建物。

JR八高線の踏切に近づきます。

この付近の今昔。

1880年代のようす。「箱根ヶ崎宿」は、「日光街道」沿いに発展しました。→が「日光街道」。○が合流地点。

2010年代のようす。左手の駅がJR八高線「箱根ヶ崎駅」。

・・・

その時の「漢方の會田」が今も健在でした。

「旧日光街道」と標示された信号機。

「箱根ヶ崎」は、「旧日光街道=(八王子)千人同心日光道」と「青梅街道(旧)」とが交わるところです。

この「日光街道」は、「千人同心日光道」のことで、八王子千人同心が日光東照宮の「火の番」の任に往来した道。「千人同心街道」、「日光脇街道」、「日光脇往還」などとも呼ばれました。街道沿いの表示板、説明板などには「日光街道」と記されたものが多いようです。

八王子宿から甲州街道と分かれ、拝島→箱根ケ崎→二本木→扇町屋→根岸→高萩→坂戸→高坂→松山→行田→館林と進み、佐野(天明宿)で「日光例幣使街道」に合流しました。日光までは約40里、3泊4日の行程。

八王子市の甲州街道沿いに「千人町」という町があります。珍しい町名ですね。なぜ「千人町」という町名なのでしょうか。それは江戸時代、この辺りに幕府の家臣団である八王子千人同心が住んでいたからなのです。

・・・

八王子千人同心の始まりは、甲斐国(かいのくに・現在の山梨県)に求められます。9人の小人頭(こびとがしら)とその配下の人々で、武田氏の家臣でした。しかし武田氏は織田信長の攻撃により天正10年(1582年)に滅亡してしまいます。新たに甲斐国を治めたのが、後に江戸幕府を開いた徳川家康でした。小人頭と配下の同心も家康に召し抱えられ、新たな道を歩み始めます。

戦国時代、関東に強大な勢力を持っていたのが北条氏です。八王子も北条氏の領地でした。秀吉は関東に侵攻し、天正18年(1590年)に北条氏を降伏させました。北条氏に替わり関東を治めることになったのが徳川家康で、八王子も家康の支配となりました。

やがて八王子地域の治安維持を主な目的として、9人の頭(かしら)とおよそ250人の同心が八王子に移されたのです。彼らが最初に住んでいたのは、落城まもない八王子城下でした。以降、千人同心の組織が整えられていきます。翌天正19年(1591年)、小人頭を一人増やして10名、同心は500人に増員され、文禄2年(1593年)には八王子城下から、現在の千人町を中心とした地域に屋敷地を拝領して移転してきます。さらに関ヶ原の戦いが行われた慶長5年(1600年)頃、同心が新たに召し抱えられて1,000人となり、文字通り「千人同心」となりました。

八王子千人同心は、小人頭を起源とする千人頭(せんにんがしら)10名に率いられた同心1,000名からなります。頭1名に100名の同心がつく構成です。

千人同心の役割は、八王子の治安維持や国境警備、大きな合戦があれば従軍し、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも出陣しました。千人同心は軍事集団の役割を担っていたのです。しかし幕府の体制が整い、世の中が安定して平和の時代が到来すると、千人同心の役割も変わっていきます。

千人同心に命じられた重要な役目が、慶安5年(1652年)から勤めた日光火の番でした。日光は、東照大権現として家康がまつられた東照宮があり、幕府の精神的なよりどころでした。

千人同心は、その東照宮の防火と警備にあたり、境内や町内を見回り、いざ出火となれば消火活動にあたったのです。八王子から日光までは、当初は江戸に出て千住から向かうルートを通っていましたが、多くは八王子から拝島方面へ向かい、松山(埼玉県東松山市)・佐野(栃木県佐野市)を経るルートを利用しました。三泊四日の旅程でした。

当初は千人頭2名と100名の同心が担当し、50日期間で交代する体制でした。その後何度か変更され、最終的には寛政3年(1791年)に千人頭1名と同心50名で半年交代で務める体制になりました。この役目は江戸時代を通じて勤められ、慶応4年(1868年)に千人同心が解体するまで続きました。・・・

(以上、 HPより)

HPより)

この日光街道歩きでは、2日目に箱根ヶ崎駅を下車し、北に向かって歩き始めました。その記録を再掲。

「残堀川」に架かる「大橋」。橋柱に「常夜燈」のモニュメント。

「解説板」。

常夜燈

日光街道大橋場脇に常夜燈が建てられたのは、慶応元年(1865)でありました。近村でも珍しい大燈籠でで、通行人への道標となっていました。大正12年(1923)関東大震災のときに倒壊し、現在は狭山池公園に再建されています。

地域の歴史を思い浮かべ、郷土の誇りを呼び起こすことを願い、常夜燈のレリーフを設置しました。

ゆるやかな登り坂。右手に「日光街道」という標識。

右手への分かれ道のところに「祠」。

切り通しを下ります。右手、崖上はこんもりとした森。

(10:59)「都道166号線」を越えていきます。

「馬頭観音」、「征夷大将軍・・」。

・・・

二つの街道とも歩いたので、久々の「箱根ヶ崎」でした。

JR八高線「箱根ヶ崎駅」。