今回は、岡崎・矢作橋から七里の渡しまでの1泊2日の旅。少しゆとりのある行程。

6月16日(火)、17日(水)の2日間。矢作橋たもとの「出合之像」からスタート。「太閤伝説・豊臣秀吉(日吉丸)と蜂須賀小六」にちなんだもの。

実際には、矢作橋が架けられた1601年には豊臣秀吉は既に亡くなっているため、この話は作り話。が、この逸話を伝えるために矢作橋の西側に「出合之像」という像が建てられた。

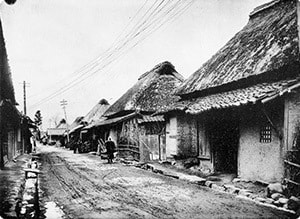

橋の付け替え工事・整備によりこの付近も変わってきた。土手を下り、左手の道に入ると、「旧東海道」。かつての家並みがところどころに残っている。

まもなく国道1号線と合流、

「(日本橋から)330㎞」ポスト。

「安城市」に入ってまもなく、国道から離れてY字路を右に進むと、松並木になる。

松並木を過ぎると、右手の「熊野神社」には、「予科練の碑」「第一岡崎海軍航空隊由来」などの記念碑が並んでいる。かつての広大な跡地は、戦後の食糧危機に再開拓され、その後の経済成長に伴い大きく変貌している。

現在のようす。

「予科練」は、「海軍飛行予科練習生」及びその制度の略称。14歳半から17歳までの少年を全国から試験で選抜し、搭乗員としての基礎訓練をするもので、飛行予科練習制度が始まってから、終戦までの15年間で約24万人が入隊し、うち約2万4千人が飛行練習課程を経て戦地へ。

対外戦争への積極的な法制化が仕組まれている今日こそ、こうした「戦跡」をどのように平和教育に生かしていくかが問われてもいる。

日本橋から83里目「尾一里塚」。

そこから10分ほどで、右手に「永安寺の雲竜の松」。

そこからしばらく進むと、「県道76号線」との交差点には、「明治用水」にちなんだ大きな石碑。

「明治用水」

愛知県豊田市にて矢作川から取水し、安城市、豊田市、岡崎市、西尾市、碧南市、高浜市、刈谷市、知立市に水を供給している。本流、西井筋、中井筋、東井筋の幹線と支線から成り、幹線は88km、支線は342kmある。灌漑面積は約7000ヘクタール。1880(明治13)年に完成した。

現在は、暗渠化の工事が進み、自転車専用道路などに。

交差点にある「明治川神社」には都築、伊豫田、岡本ら明治用水建設の功労者が祀られている。

交差点を越えると、松並木が断続的に続く。

「猿渡川」を越えて、知立市へ。

橋を渡ると、左は「来迎寺公園」。すぐ先の交差点には、「元禄の道標」。

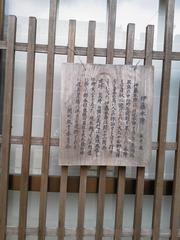

従是四丁半北 八橋 業平作観音有 元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白。

元禄9年(1696)に、在原業平ゆかりの八橋無量寿寺への道しるべとして建てられたものであることがわかる。

分岐点を望む。左右に通じる通りが東海道。

片道10分くらいの道のり。ぜひとも「かきつばた」の地に行こうと、ここで右折して「八橋・無量寿寺」へ向かう。ほとんど人通りのない、新しい住宅が建ち並ぶ道を北へ。すでに時季外れではあるが。

案の定、誰もいない境内。庭園の方に回ったところ、このような有様。ガッカリ!

八橋のかきつばたは、平安の歌人“在原業平”が、「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」と、句の頭に「かきつばた」の5文字をいれて詠んだように伊勢物語の昔から知られるかきつばたの名勝地。

庭園の面積約13,000平方メートル、16の池(5,000平方メートル)に約3万本の「かきつばた」が植えられている。特に花が咲きそろう5月の10日前後が1番の見頃、という。

庭園の奥にモニュメント。

「業平像」。

想像していたよりも手狭な「無量寿寺」境内。また「かきつばた」はほとんど刈り取られていたが、芭蕉句碑などもあって、静かな散策を楽しめるところだった。

「芭蕉連句碑」。

かきつばた 我に発句の おもひあり 芭蕉

麦穂なみよる 潤ひの里 知足

こうして一通り見学したあと、再び「東海道」へ。途中、「明治用水」遊歩道に四阿風の休憩施設が見えたので、そこに立ち寄って、昼食休憩。なんと目の前に「芭蕉句碑」があった。

杜若 語るも 旅のひとつかな

今回の旅の心境にピッタリ。再び「東海道」を西へ。まもなく「来迎寺一里塚」。両塚とも完全に遺されているのは、大へん珍しい。

南側。 北側。日本橋から84里目。

しばらく道なりに進む。

「元禄12年の道標」。

まもなく、「知立」(池鯉鮒)の「松並木」に到着。

歩道橋から望む。

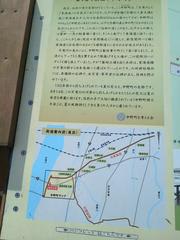

知立の松並木は、近年まで牛田町から山町まで約1キロ続いていたが、住宅が次々と建てられて今では450メートル程になってしまった。戦前までは、昼なお暗いほど老樹が鬱蒼としていたが、昭和34年の伊勢湾台風により60~70%の松が折られたり、根ごと吹き倒されてしまった。昭和45年、幼松158本を補植し、以後毎年松食虫の防除に努め、昔の姿を今にとどめている。

また、この松並木の西の地名を引馬野と呼び、大宝2年(701)持統天皇が三河行幸の際詠まれた歌「引馬野爾 仁保布榛原 入乱 衣爾保波勢多鼻能 知師爾(引馬野ににほふ榛原入り乱れ衣にほはせ旅のしるしに)長忌寸奥麻呂」から、浜松市・宝飯郡御津町と共に天皇行幸の推定地とされている。

途中には馬の像。

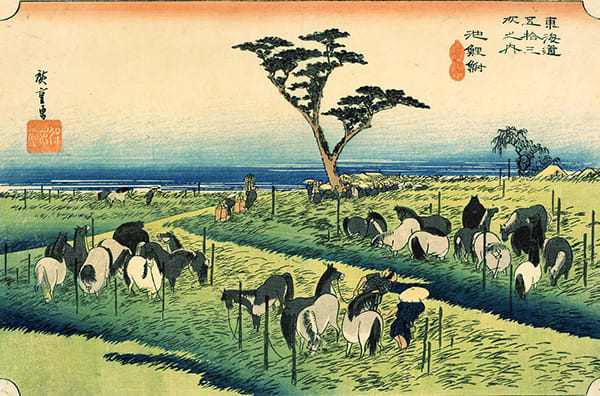

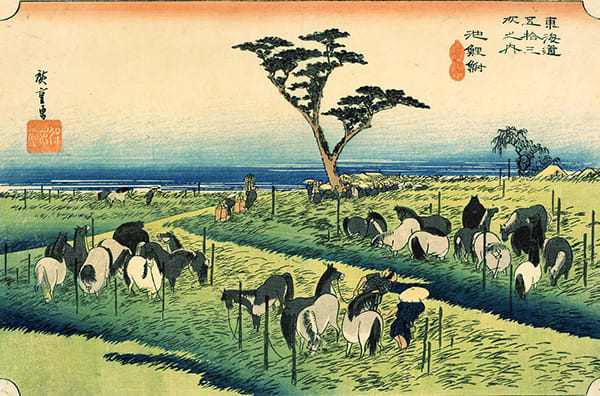

池鯉鮒宿(ちりゅうしゅく・旧仮名遣いでは「ちりふ」)は、東海道五十三次の39番目の宿場。日本橋から約330kmで、当時でおよそ10日間かかったといわれている(当方は、その倍ほどかかっている)。

馬市が立ったことで知られており、 毎年首夏(陰暦四月)、陰暦4月25日〜5月5日頃に開かれていた。 また三河地方の特産品であった木綿市も開かれていた。街道沿いの松並木は、馬をつなぐためにも使われていた。

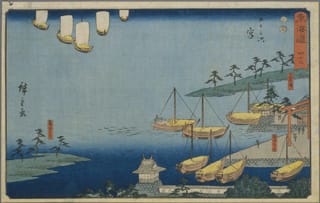

東海道五十三次之内 池鯉鮒 首夏馬市 / 歌川 広重

池鯉鮒は珍しい地名である。鯉と鮒が沢山いた池があったという。毎年4月25日から5月5日に馬市が開かれる。400から500頭の馬が集まり、馬喰や馬主が来た。大きな松は談合松と呼ばれていた。この時期には遊女や役者まで集まってきて賑わったそうである。初夏の爽やかな風景である。

(「知足美術館」HPより)

※「首夏」=初夏の頃。旧暦で4月の異名。

「万葉歌碑」。 「馬市之址」碑。

【万葉の歌】

引馬野に にほふはりはら いりみだれ 衣にほほせ たびのしるしに

左の通りは「国道一号線」。

《39 池鯉鮒》(2015.07.05~掲載)

「国道1号線」で地下道を上がると、「池鯉鮒宿」。

しばらくして名鉄三河線の線路を越える。

街道沿いの古い家並み。

中町の六叉路。正面の細い路に入る。

右手にある「食品館・美松」の駐車場に「池鯉鮒宿問屋場之跡」。

「国道419号線」を渡り、右手の案内図をもとに本陣跡へ。東海道から少し南に入ったところにある。

裏手の石碑は「明治天皇行在所聖蹟」記念碑。

東海道に戻ってしばらく進むと、左手に山車を収納する大きな蔵。

「本町山車蔵」。

「了運寺」のところを左に。角には「知立大明神」の「常夜燈」。

「国道155号線」の横断は、地下道を利用。しばらく進み、右折して行くと、左手に「知立公園」。「知立花しょうぶ祭」を開催中。

「かきつばた」を見ることができなかったので、ここでしばし休憩。休憩所で地元・知立名物の「大あんまき」を。

薄く細長いホットケーキ生地で餡を巻いたもの。

園内には芭蕉の句碑。

不断堂川 池鯉鮒の宿農 木綿市 芭蕉翁

この句、「ふだんたつ ちりふのしゅくの もめんいち」と読ませていますが、『芭蕉俳句全集』には掲載されていない。

誰の作?

逢妻川の土手に突き当たったら左へ折れ、「逢妻橋」を渡る。

「国道1号線」に合流。「名古屋25㎞」の標示。

「刈谷市」に入って、「一里山歩道橋」歩道橋の下に「一里塚跡」。

日本橋から85里目。

「夢」と刻まれた石碑の先で「国道1号線」から右の道に入り、倉庫・工場が並ぶ道をしばらく進み、再び「国道1号線」に合流し、「歩道橋」を渡り、反対側へ。

これから進む道を望む。

洞隣寺には「めったいくやしいの墓」と「中津藩士の墓」があり、墓にまつわる伝承が残されている。

今度は右手に「いもかわうどん」の説明板。

江戸時代の東海道の紀行文にいも川うどんの記事がよくでてくる。この名物うどんは「平うどん」で、これが東に伝わって「ひもかわうどん」として現代に残り、今でも東京ではうどんのことをひもかわとよぶ。

きしめんのルーツとされるいもかわうどんは「芋川」の名物であるが、芋川は今岡村の一部だったとする説、芋川=今岡村とする説、芋川=今川村とする説など諸説ある。

古い家並み。

名鉄「富士松」駅先の県道を「歩道橋」で越えてしばらく進み、「今川町」交差点で「国道1号線」を横断、反対側に進み、「境橋」に向かう。

「境橋」。

この橋が国境で、いよいよ三河国から尾張国へ入る。そのまま進み、「伊勢湾岸自動車道」のガードをくぐり「国道1号線」に合流。

「案内」表示に従って、国道1号線から左の道に入り、県道57号線の高架をくぐると、国指定史跡の「阿野一里塚」がある。

道の両側にきちんと残っている。

愛知県内には18の一里塚があったが、現存するのは4ヶ所。そのうち、道の左右とも残っているのはこの塚と知立市のみである。この一里塚は、「日本橋」から86里目。

ここから緩やかな上り坂。

急に道が広くなり、周囲も畑などがあって開けた場所に。その先で「国道1号線」と合流。

「中京競馬場」入口には馬の像。

「旧東海道」は左に折れ、名鉄のガードをくぐると、 左手にある大きな病院が「桶狭間病院」。そこを左に折れると、「桶狭間古戦場伝説地」。

「史蹟・桶狭間古戦場」碑。

永禄3年5月19日(1560年6月12日)に尾張国・桶狭間で行われた合戦。

2万5千といわれる大軍を率いて尾張に侵攻した駿河の戦国大名である今川義元・今川氏真親子に対し、尾張の大名・織田信長が少数の軍勢で本陣を強襲し、今川義元を討ち取って今川軍を退却させた、日本の歴史上有名な戦い。

今川治部大輔義元の墓

「桶狭間病院」の前を通る道が旧東海道。

再び「国道1号線」に合流し、しばらく進み、「大将ヶ根」交差点で向かいの道に進むと、有松の町並みに。ここは、名古屋市緑区。

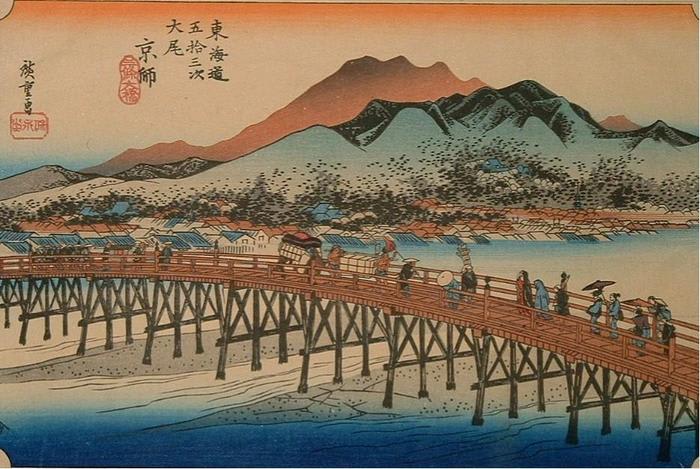

《40 鳴海》(2015.7.22~掲載)

いよいよ有松の町並みに。

広重も鳴海の宿はこの町並みを描いた。

東海道五十三次之内 鳴海 名物有松絞 / 歌川 広重 (「知足美術館」HPより)

大正期の鳴海(「同」より)。竹田家。 現在のようす。ほとんど変わっていない。

有松・鳴海絞り(ありまつ・なるみしぼり)

愛知県名古屋市緑区の有松・鳴海地域を中心に生産される絞り染めの名称。江戸時代以降日本国内における絞り製品の大半を生産しており、国の伝統工芸品にも指定されている。「有松絞り」、「鳴海絞り」と個別に呼ばれる場合もある。

木綿布を藍で染めたものが代表的で、模様については他の生産地に類を見ない多数の技法を有する。

有松絞りで染め抜かれた文様。

乳児に話しかけるご主人「すてきな浴衣だね、お婆ちゃんが染めてくれたのかな」にこっり笑いながら答える母親「ええ、そうなんです」。ちらっと横目で見るとあざやかな藍色の浴衣。

【服部幸平家住宅】 【服部家住宅】

【小塚家住宅】 【岡家住宅】

他にもほれぼれするような立派なおうちが東海道の両側に建ち並んでいる。

これまでの道中では、一番宿場町らしい町並みに出会った。

名古屋市有松町並み保存地区。東から西まで約800㍍、徒歩で約10分の範囲。北は名鉄線、南は国道1号線に挟まれた区域。現代と江戸が微妙に交差しつつ、江戸時代の雰囲気をそのまま残している。

道路上のマンホールの文様はミズスマシ? 有松絞りでこのような文様があるのだろう。

まだまだ見所が多いところだが、そろそろ西のはずれにさしかかる。

町並みの奥に見えるのは、「名古屋第二環状自動車道」。

突然、現代に戻る。頭上には、「名古屋第二環状自動車道」の高架道路。その橋脚の下には、「有松一里塚跡」碑。

「スーパー」先の交差点のところに大きな「常夜燈」。

鳴海宿の東の入口平部町に建てられたものである。表に「秋葉大権現」右に「宿中為安全」左に「永代常夜燈」裏に「文化三丙寅正月」の文字が刻まれている。

文化3年(1806)に設置されたもので、大きく華麗な常夜灯であり、道中でも有数のものといわれ、往時をしのぶことができる。

ここが鳴海宿の入口。

東海道をイメージした石碑。

相原町と本町との境目付近に「曲尺手」。

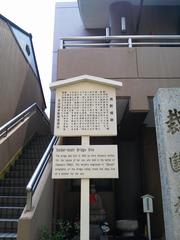

現在の鳴海宿には、当時のものは寺院以外は残っていないようだが、2009(平成21)年、高札場が復元された。本町交差点を右折したところにある。

通りを挟んで高札場の反対側には、最古の芭蕉供養塔がある「誓願寺」がある。

東海道に戻った左側に「本陣跡」碑。

「作町」交差点を右折し、しばらく進むと、右手に「丹下町常夜燈」。

ここまでが「鳴海宿」。

「山王山」交差点を横断して、「天白橋」を渡ると、「緑区」から「南区」へ。

その先に「大きく細長い古地図(絵図)」。

昔のままの道筋。

前方にこんもりと茂った大木。「笠寺一里塚」。

日本橋から88里目。名古屋市内を通る旧東海道唯一の一里塚で、現在、東側だけが現存している。

「笠寺一里塚」の先には、「笠覆寺(りゅうふくじ)・笠寺観音」。

「名鉄本笠寺」駅横の先の交差点を右に曲がる。分岐点には「東海道 是より北よびつぎ」という「道標。

宿駅制度制定四百年記念碑

宿駅制度制定四百年記念碑

今に残る東海道は、徳川家康による宿駅制度制定以来、わが国の代表的な幹線道路として産業・経済・文化の発展に大きく寄与してきた。江戸時代東海道の西側には、呼続浜の潮騒が磯を洗い、大磯の名を残している。ここで造られた塩は塩付街道を通じて小牧・信州に送られていた。東側には、松林を遠く望む風光明媚な景勝の地として有名であった。

・・・

「万葉の里 年魚市潟あゆちがた」。

この「年魚市潟」(あゆちがた)という名称が、「愛知」の地名の由来とされている。

「万葉集」には、高市連黒人(たけちのむらじくろひと) の歌がある。

桜田(さくらだ)へ鶴(たづ)鳴き渡る年魚市潟(あゆちがた)潮干(しおひ)にけらし鶴鳴き渡る (巻3 271)

〈訳〉 桜田の方へ鶴が鳴いて飛んでいく。年魚市潟は潮が引いたらしい。鶴が鳴いて飛んでいく。

古来、呼続一帯は四方を川と海に囲まれた、巨松の生い茂る陸の浮島として、「松巨嶋」(まつこじま)と呼ばれ、尾張の名所であった。ここは東海道が南北に通り、これに鎌倉街道が交差している。西側の磯浜は「あゆち潟」と呼ばれ、これが「愛知」の地名の起源になったと言われている。

その先「山崎橋」手前にある道標。

「北あつた 南よびつぎ」。

広い道路になり、「名四国道事務所」を左手に見ながら進む。

この先で「松田橋」交差点・「歩道橋」を渡り、「国道1号線」をしばらく進み、左の側道に入って、JR東海の踏切を渡る。

「東海道」の名が。

熱田橋を越えると、「熱田区」。

《41 宮》

名鉄常滑線のガードをくぐると、右手に「伝馬街園」。

公園の中央には木が植えられ、一里塚のような雰囲気だが、説明は見当たらない。

しかし、ここまで、一つ前の「笠寺一里塚」からほぼ4㎞の道のりがある。これが

日本橋から89里目となる「伝馬町一里塚」とではないかと。これ以降、「海上七里」のため、「一里塚」は桑名宿と四日市宿の間にあるものまで、しばらくない。

しばらく進むと、左手に説明碑や記念碑、石柱のある一角に出会う。。

「裁断橋址」碑。 解説板。

旧裁断橋桁石。

奥には「都々逸発祥の地」碑。

都々逸作品例

・恋にこがれて 鳴くせみよりも 鳴かぬほたるが 身をこがす

・ついておいでよ この提灯に けして(消して)苦労(暗う)はさせぬから

・あとがつくほど つねっておくれ あとでのろけの 種にする

・あとがつくほど つねってみたが 色が黒くて わかりゃせぬ

・はげ頭 抱いて寝てみりゃ 可愛いものよ どこが尻やら アタマやら

「伝馬町」との表示がある通りを進むと、大きな通りに分断されるので近くの「伝馬町」交差点を渡り、正面を左折。

「里程標」。東海道と美濃路/佐屋街道の分岐点。

「国道247号線」を歩道橋で渡る。

正面が進む道。

「宝勝院」。

熱田湊常夜灯は承応3年(1654)から明治24年(1891)まで当寺が管理をしてきた。

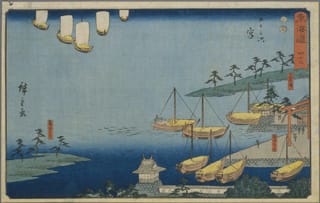

いよいよ到着! 宮の渡し公園。

ひときわ目立つ「時の鐘」。

そして、「熱田湊常夜燈」。

かつてのようすとは異なって、はるかかなたに名古屋湾。

「隷書版東海道五十三次・歌川広重」

HPより

「七里の渡し舟着場跡」解説板には、この浮世絵が掲載されている。

丹羽家住宅。

丹羽家は幕末の頃、脇本陣格の旅籠屋で、伊勢久と称し、西国各藩の名のある提灯箱などが遺されている。正面の破風付玄関は、かっての格式の高さを残している。創建は不明であるが、天保12年(1841)森高雅画の「尾張名所図会・七里渡船着」には当家のものと思われる破風付玄関のある旅籠屋が描かれている。昭和59年、市の有形文化財に指定された。

「立木神社」。

「立木神社」。

現草津川。

現草津川。

広重の描いた方向から。

広重の描いた方向から。

日本橋から119里目。

日本橋から119里目。

日本橋から120里目。

日本橋から120里目。 「神領」交差点。

「神領」交差点。

松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

松風の 帆にはとどかず 夕霞 茶酔

合流地点の解説板。

合流地点の解説板。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。

「膳所城勢多口総門」跡碑。膳所の城下町入り。

「晴好雨竒亭址」。

「晴好雨竒亭址」。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。

「和田神社」の先の二叉道を左へ。 振り返って望む。

振り返って望む。

義仲公墓(木曽塚)。

義仲公墓(木曽塚)。  芭蕉翁墓。

芭蕉翁墓。 行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青

行(く)春をあふミ(おうみ)の人とおしみける 芭蕉桃青 旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁

旅に病(ん)て(で) 夢は枯野を かけ廻る 芭蕉翁

露国皇太子遭難地の碑。

露国皇太子遭難地の碑。

左は京阪線。

左は京阪線。

「逢坂の関」解説板。

「逢坂の関」解説板。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。

「逢坂の関」方向を振り返って望む。左手は京阪大谷駅。 大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。

大津算盤の始祖・片岡庄兵衛。

「一里町」という表示。

「一里町」という表示。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。

「みぎハ京ミち ひたりハふしミみち」。 来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。

「三井寺観音道」。ここが「小関越追分」。

この細い道が? と思うような印象。

この細い道が? と思うような印象。 振り返って望む。

振り返って望む。

右手奥に祠。

右手奥に祠。 「右 妙見道」。

「右 妙見道」。

雄観奇想」と刻まれた扁額。

雄観奇想」と刻まれた扁額。 「陽気発所」と刻まれた扁額。

「陽気発所」と刻まれた扁額。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。 西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。

西詰、解説板の奥にあるのが、「天正」の銘のある石柱。

左手にそれに因んだ句碑。

左手にそれに因んだ句碑。 日本橋から110里目。

日本橋から110里目。

道標 御代参街道起点。

道標 御代参街道起点。

前方が「歌声橋」。

前方が「歌声橋」。

女の子が手を挙げて。

女の子が手を挙げて。 この道が江戸時代の東海道ということに。

この道が江戸時代の東海道ということに。

日本橋から111里目。

日本橋から111里目。

「是東淀領」と記された榜示石。

「是東淀領」と記された榜示石。 「東海道反野畷」。

「東海道反野畷」。

おなじみの「杉玉」。

おなじみの「杉玉」。

日本橋から112里目。

日本橋から112里目。

右手に「高札場」跡。

右手に「高札場」跡。  司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。

司馬遼太郎「街道をゆく」の碑。

枡形を残している。

枡形を残している。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。

振り返って望む。はるか遠くまで一直線。

東海道横田橋常夜燈

東海道横田橋常夜燈

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。

「(日本橋から)456.5」という表示。甲賀市から湖南市入り。 午後5時少し前。

午後5時少し前。 「石部宿 横田常夜燈」。

「石部宿 横田常夜燈」。

奥に「草津線」の踏切。

奥に「草津線」の踏切。 >

> 「大沙川隧道」。

「大沙川隧道」。

日本橋から115里目。

日本橋から115里目。

振り返って望む。

振り返って望む。

日本橋から116里目。

日本橋から116里目。 「西の見附」跡。

「西の見附」跡。 東海道に因む。

東海道に因む。

「三上山」。

「三上山」。 大石を運搬する荷車?

大石を運搬する荷車? 「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。

「東海道」「中山道」。いいよいよ「中山道」も登場。 道幅はかつてのままのよう。

道幅はかつてのままのよう。 「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。

「従是東膳所(ぜぜ)領」榜示石。

日本橋から117里目。

日本橋から117里目。 「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。

「東海道六地蔵村両替商 ○茶太」。 「行商旅籠 出羽屋」。

「行商旅籠 出羽屋」。

「行者堂」。

「行者堂」。 奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。

奥に見える三角屋根がJR「手原」駅。 「東経136度 子午線」

「東経136度 子午線」

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。

「元伊勢屋跡」。隣には、「従是西膳所領」傍示石。 「古志ま屋跡」。

「古志ま屋跡」。 「京伊勢屋跡

「京伊勢屋跡

現在の「京伊勢屋」跡。

現在の「京伊勢屋」跡。 大正期のようす(「同」HPより)

大正期のようす(「同」HPより) 前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。

前方は「新幹線」のガード、左手は「(旧)草津川」。

「東海道小柿村 高札場 大谷」。

「東海道小柿村 高札場 大谷」。  さてどうするか?

さてどうするか?  道しるべでは土手に上がるようになっているが。

道しるべでは土手に上がるようになっているが。 この上が「旧草津川」。

この上が「旧草津川」。

昔と今とが混在する家並み。

昔と今とが混在する家並み。 ここも休館日。

ここも休館日。

「草津宿と政所」。

「草津宿と政所」。

西町問屋場跡 。

西町問屋場跡 。 「亀山宿」の中心部から続く「黄土色」に塗られた道を進む。

「亀山宿」の中心部から続く「黄土色」に塗られた道を進む。 突き当たりを右に曲がり、正面・突き当りを左に曲がる。枡形になっている。

突き当たりを右に曲がり、正面・突き当りを左に曲がる。枡形になっている。

「京口門橋」付近から「京口門」跡を望む。

「京口門橋」付近から「京口門」跡を望む。 振り返って「亀山宿」を望む。

振り返って「亀山宿」を望む。

T字路を右に折れ、

T字路を右に折れ、

「太岡寺畷橋」。左手が「鈴鹿川」。

「太岡寺畷橋」。左手が「鈴鹿川」。

左に見える松がその松。

左に見える松がその松。

鳥居の裏手にある「関一里塚址」碑。

鳥居の裏手にある「関一里塚址」碑。

「御馳走場」。

「御馳走場」。 「鮮魚青果物商 遊快亭」。

「鮮魚青果物商 遊快亭」。 雲林院家

雲林院家

「百五銀行」。町並みに配慮した意匠の銀行。

「百五銀行」。町並みに配慮した意匠の銀行。

「百六里庭・眺関亭」。

「百六里庭・眺関亭」。

「伊藤本陣 松井家」。

「伊藤本陣 松井家」。

大旅籠 玉屋。

大旅籠 玉屋。

「関宿名物 志ら玉」。

「関宿名物 志ら玉」。 素朴な味わいの和菓子。

素朴な味わいの和菓子。 「地蔵院」・「歴史の道 旧東海道関宿」碑。

「地蔵院」・「歴史の道 旧東海道関宿」碑。

南禅寺 井ノ口家

南禅寺 井ノ口家

「関宿」を振り返る。

「関宿」を振り返る。

「沓掛」バス停。但し平日の午前中のみ運行。

「沓掛」バス停。但し平日の午前中のみ運行。 相変わらず人に出会わない。「鈴鹿峠」は正面の山並み方向。

相変わらず人に出会わない。「鈴鹿峠」は正面の山並み方向。

家屋がなくなり、敷石のみ残るところが目に付く。

家屋がなくなり、敷石のみ残るところが目に付く。 「松屋本陣跡」碑。「坂下集会所」の広場。ここが、「伊勢坂下」バス停のあるところ。

「松屋本陣跡」碑。「坂下集会所」の広場。ここが、「伊勢坂下」バス停のあるところ。

「大竹屋本陣跡」碑。周囲は茶畑。

「大竹屋本陣跡」碑。周囲は茶畑。 「梅屋本陣跡」碑。

「梅屋本陣跡」碑。

やっとさっきみえていた小公園への階段。

やっとさっきみえていた小公園への階段。

日本橋から109里目。

日本橋から109里目。

「東海道猪鼻村」。道の色も茶色に。

「東海道猪鼻村」。道の色も茶色に。 「猪鼻村」解説板と句碑。

「猪鼻村」解説板と句碑。 明治天皇が休息されたとか。

明治天皇が休息されたとか。 振り返って「猪鼻村」を望む。

振り返って「猪鼻村」を望む。

「海道橋」。

「海道橋」。

「田村川」の流れ。

「田村川」の流れ。

舟だまり。桑名城外堀。「七里の渡し」付近は、桑名城の「三の丸」。

舟だまり。桑名城外堀。「七里の渡し」付近は、桑名城の「三の丸」。 「勢州桑名に過ぎたるものは銅の鳥居に二朱の女郎」。

「勢州桑名に過ぎたるものは銅の鳥居に二朱の女郎」。 「船津屋」。旧本陣。

「船津屋」。旧本陣。

「春日神社」青銅の鳥居。

「春日神社」青銅の鳥居。

「右京いせ道」「左江戸道」。

「右京いせ道」「左江戸道」。

「吉津屋見附跡」碑。

「吉津屋見附跡」碑。

「広瀬鋳物工場跡」碑。

「広瀬鋳物工場跡」碑。

「火の見櫓」。「矢田立場」。

「火の見櫓」。「矢田立場」。 通り沿いにある交通安全標識「飛び出し」坊や。

通り沿いにある交通安全標識「飛び出し」坊や。

「伊勢両国常夜燈」。

「伊勢両国常夜燈」。

対岸を望む。

対岸を望む。 桑名側を望む。正面の大きな木付近が旧街道。

桑名側を望む。正面の大きな木付近が旧街道。 「縄生一里塚跡」。日本橋から97里目。

「縄生一里塚跡」。日本橋から97里目。

「朝明川」。

「朝明川」。

鏡ヶ池(笠取り池)跡。

鏡ヶ池(笠取り池)跡。

八幡神社の力石。

八幡神社の力石。 「常夜燈」。比較的新しい。

「常夜燈」。比較的新しい。

「(日本橋から)393㎞」ポスト。

「(日本橋から)393㎞」ポスト。 「三ツ谷の一里塚」。日本橋から99里目。

「三ツ谷の一里塚」。日本橋から99里目。 さっそく奇妙な人形がお出迎え。

さっそく奇妙な人形がお出迎え。

「大正期の四日市」(「同」より)

「大正期の四日市」(「同」より)

宿内を振り返る。「清水本陣」はもう少し南側だったらしい。

宿内を振り返る。「清水本陣」はもう少し南側だったらしい。

「商店街」南側。東海道は広い通りを越えて南に続く。

「商店街」南側。東海道は広い通りを越えて南に続く。 「鈴木薬局(旧鈴木製薬所)」。

「鈴木薬局(旧鈴木製薬所)」。

「追分道標」。もともとこの先の追分の地に明暦2年(1656)に建てられていたもの。東海道中の最古の道標。

「追分道標」。もともとこの先の追分の地に明暦2年(1656)に建てられていたもの。東海道中の最古の道標。

そこから来た道を振り返って望む。

そこから来た道を振り返って望む。

左いせ参宮道 右京大坂道

左いせ参宮道 右京大坂道 「追分」駅。

「追分」駅。  左手奥に「内部」駅。内部線の終点。

左手奥に「内部」駅。内部線の終点。 右手の道が「旧東海道」。

右手の道が「旧東海道」。

「杖衝坂」方向。

「杖衝坂」方向。 このおうちのところを左折。上り坂へ。

このおうちのところを左折。上り坂へ。 芭蕉句碑。「歩行(かち)ならば杖衝坂を落馬かな」

芭蕉句碑。「歩行(かち)ならば杖衝坂を落馬かな」 「史蹟 杖衝坂」碑。

「史蹟 杖衝坂」碑。

「石薬師宿」の入口。

「石薬師宿」の入口。 「ゆく秋の 大和の国の薬師寺の 塔の上なる 一ひらの雲」。

「ゆく秋の 大和の国の薬師寺の 塔の上なる 一ひらの雲」。 「小澤本陣址」。

「小澤本陣址」。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 「瑠璃之橋」から右手「石薬師寺」方向。

「瑠璃之橋」から右手「石薬師寺」方向。

宿内を振り返る。

宿内を振り返る。 「石薬師の一里塚」。

「石薬師の一里塚」。

解説板。庄野宿入口。

解説板。庄野宿入口。

問屋場跡。

問屋場跡。

「東海道 庄野宿」碑。ここが京方の出入口?

「東海道 庄野宿」碑。ここが京方の出入口? 「従是東神戸領・これより東 神戸(かんべ)領」

「従是東神戸領・これより東 神戸(かんべ)領」 「中富田一里塚跡」碑。

「中富田一里塚跡」碑。 「従是西亀山領 これより西 亀山領」。

「従是西亀山領 これより西 亀山領」。

歩道橋から見た上り方向。

歩道橋から見た上り方向。

「従是西亀山宿」。

「従是西亀山宿」。

枡形。右に折れて中心部に入る。

枡形。右に折れて中心部に入る。

「亀山城大手門跡」解説板。

「亀山城大手門跡」解説板。 古い家並み。

古い家並み。

行く先表示板。広い道を下った右手に「亀山」駅。

行く先表示板。広い道を下った右手に「亀山」駅。 西町問屋場跡

西町問屋場跡

「(日本橋から)330㎞」ポスト。

「(日本橋から)330㎞」ポスト。

現在のようす。

現在のようす。  日本橋から83里目「尾一里塚」。

日本橋から83里目「尾一里塚」。

従是四丁半北 八橋 業平作観音有 元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白。

従是四丁半北 八橋 業平作観音有 元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白。

「業平像」。

「業平像」。 「芭蕉連句碑」。

「芭蕉連句碑」。

「元禄12年の道標」。

「元禄12年の道標」。 歩道橋から望む。

歩道橋から望む。

途中には馬の像。

途中には馬の像。

左の通りは「国道一号線」。

左の通りは「国道一号線」。

右手にある「食品館・美松」の駐車場に「池鯉鮒宿問屋場之跡」。

右手にある「食品館・美松」の駐車場に「池鯉鮒宿問屋場之跡」。

「本町山車蔵」。

「本町山車蔵」。

薄く細長いホットケーキ生地で餡を巻いたもの。

薄く細長いホットケーキ生地で餡を巻いたもの。

「国道1号線」に合流。「名古屋25㎞」の標示。

「国道1号線」に合流。「名古屋25㎞」の標示。

これから進む道を望む。

これから進む道を望む。

古い家並み。

古い家並み。 「境橋」。

「境橋」。

「史蹟・桶狭間古戦場」碑。

「史蹟・桶狭間古戦場」碑。 今川治部大輔義元の墓

今川治部大輔義元の墓

有松絞りで染め抜かれた文様。

有松絞りで染め抜かれた文様。

道路上のマンホールの文様はミズスマシ? 有松絞りでこのような文様があるのだろう。

道路上のマンホールの文様はミズスマシ? 有松絞りでこのような文様があるのだろう。 町並みの奥に見えるのは、「名古屋第二環状自動車道」。

町並みの奥に見えるのは、「名古屋第二環状自動車道」。

東海道をイメージした石碑。

東海道をイメージした石碑。

ここまでが「鳴海宿」。

ここまでが「鳴海宿」。

昔のままの道筋。

昔のままの道筋。

「万葉の里 年魚市潟あゆちがた」。

「万葉の里 年魚市潟あゆちがた」。

広い道路になり、「名四国道事務所」を左手に見ながら進む。

広い道路になり、「名四国道事務所」を左手に見ながら進む。 「東海道」の名が。

「東海道」の名が。

名鉄常滑線のガードをくぐると、右手に「伝馬街園」。

名鉄常滑線のガードをくぐると、右手に「伝馬街園」。 公園の中央には木が植えられ、一里塚のような雰囲気だが、説明は見当たらない。

公園の中央には木が植えられ、一里塚のような雰囲気だが、説明は見当たらない。

旧裁断橋桁石。

旧裁断橋桁石。

「里程標」。東海道と美濃路/佐屋街道の分岐点。

「里程標」。東海道と美濃路/佐屋街道の分岐点。 正面が進む道。

正面が進む道。 「宝勝院」。

「宝勝院」。

「隷書版東海道五十三次・歌川広重」

「隷書版東海道五十三次・歌川広重」 HPより

HPより 丹羽家住宅。

丹羽家住宅。

江戸・日本橋から73里目。

江戸・日本橋から73里目。 歩道橋上から。路面電車の走る町。

歩道橋上から。路面電車の走る町。

「吉田宿」「江戸 74里」。

「吉田宿」「江戸 74里」。

「東海道 吉田宿 江戸まで73里 京まで52里」。

「東海道 吉田宿 江戸まで73里 京まで52里」。

「船町と高札場」。

「船町と高札場」。

「右 御油道」。

「右 御油道」。

「才ノ木」交差点を過ぎ、旧道らしい道筋を行く。

「才ノ木」交差点を過ぎ、旧道らしい道筋を行く。

振り返る。右の線路は名鉄線。

振り返る。右の線路は名鉄線。 「名古屋62㎞ 安城32㎞ 岡崎22㎞」。

「名古屋62㎞ 安城32㎞ 岡崎22㎞」。

「高札場跡」。

「高札場跡」。

「寛文元年十一月二十一日 松平丹波守宿」。

「寛文元年十一月二十一日 松平丹波守宿」。

松並木の終わりから振り返る。

松並木の終わりから振り返る。

「夏の月 御油より出でて 赤阪や 芭蕉」

「夏の月 御油より出でて 赤阪や 芭蕉」 奥には「高札場」。

奥には「高札場」。 「赤坂宿町並みの図」。

「赤坂宿町並みの図」。

軒下の看板には「曲物・民芸品製造卸問屋」と。

軒下の看板には「曲物・民芸品製造卸問屋」と。

ここが「赤坂宿」の西の出入口。

ここが「赤坂宿」の西の出入口。

江戸・日本橋から77里目。

江戸・日本橋から77里目。

「法蔵寺橋」を渡ると、間の宿・「本宿」内に。

「法蔵寺橋」を渡ると、間の宿・「本宿」内に。

「本宿」の西の出口にある、大きな案内板。

「本宿」の西の出口にある、大きな案内板。

「東海道」の表示。

「東海道」の表示。

広重の絵に合わせ榜示杭を復元。

広重の絵に合わせ榜示杭を復元。

道の右手には「高札場跡」。

道の右手には「高札場跡」。

「脇本陣跡」。

「脇本陣跡」。 「西棒鼻」。

「西棒鼻」。  「爰(ここ)も三河 むらさき麦の かきつばた はせを」

「爰(ここ)も三河 むらさき麦の かきつばた はせを」 江戸・日本橋から79里目。

江戸・日本橋から79里目。

奥に見えるのが「西大平藩陣屋跡(大岡越前守陣屋跡)」。

奥に見えるのが「西大平藩陣屋跡(大岡越前守陣屋跡)」。 その先には「大平一里塚」。

その先には「大平一里塚」。

「東 京みち 西 京いせ道 きらみち 明治二年己巳十二月建立」。

「東 京みち 西 京いせ道 きらみち 明治二年己巳十二月建立」。

「歩道橋」から東を望む。右手奥が「岡崎城」の方向。

「歩道橋」から東を望む。右手奥が「岡崎城」の方向。 岡崎城下西出入口にあたる。

岡崎城下西出入口にあたる。

連続テレビ小説「純情きらり」ロケ地。「純情きらり手形の道」(宮崎あおいの手形)。

連続テレビ小説「純情きらり」ロケ地。「純情きらり手形の道」(宮崎あおいの手形)。 「矢作橋」。川下の鉄橋は「名鉄線」。

「矢作橋」。川下の鉄橋は「名鉄線」。

正面奥が「アクトタワー」。

正面奥が「アクトタワー」。

史跡「見付石垣」。舞坂宿の東はずれに位置する。

史跡「見付石垣」。舞坂宿の東はずれに位置する。

坪庭から奥を望む。

坪庭から奥を望む。 上段の間。

上段の間。

灯台。

灯台。

境内にある「正岡子規句碑」。

境内にある「正岡子規句碑」。 浜名街道 水のまんなかの道がまっすぐ 山頭火

浜名街道 水のまんなかの道がまっすぐ 山頭火

「渡船場(復」元)。

「渡船場(復」元)。

2階からの眺め。

2階からの眺め。

この付近のようす。

この付近のようす。

現在の町並み。

現在の町並み。

右手へ。

右手へ。

振り返る。

振り返る。 「潮見坂」説明板。

「潮見坂」説明板。

「曲尺手(かねんて)」。

「曲尺手(かねんて)」。 「本陣跡」。

「本陣跡」。 「脇本陣跡」。

「脇本陣跡」。

「火除け地跡」碑。

「火除け地跡」碑。

北側。右が静岡、左が愛知。

北側。右が静岡、左が愛知。

小さな橋を通り、東海道本線の踏切を渡り、すぐ左に曲がる。

小さな橋を通り、東海道本線の踏切を渡り、すぐ左に曲がる。

宿内のようす。

宿内のようす。

かつての旅籠屋の屋号。

かつての旅籠屋の屋号。

「大善寺・時の鐘」。

「大善寺・時の鐘」。

「六番宿」。川越し人足たちが詰めていた番宿。

「六番宿」。川越し人足たちが詰めていた番宿。

「せぎ跡」。

「せぎ跡」。 「川越遺跡」の町並みを振り返る。

「川越遺跡」の町並みを振り返る。

「大井川橋」。

「大井川橋」。

所要時間:16分。

所要時間:16分。

土手を下れば、富士山ともお別れ。

土手を下れば、富士山ともお別れ。

「大井川鉄道」踏切。「旧国道踏切」と記されている(↓)。

「大井川鉄道」踏切。「旧国道踏切」と記されている(↓)。 振り返って望む。緩やかにカーブしながら上る道が続く。

振り返って望む。緩やかにカーブしながら上る道が続く。 「佐塚屋本陣(本町・佐塚佐次右衛門)」。佐塚家は現在も続いていて、15代目になる。

「佐塚屋本陣(本町・佐塚佐次右衛門)」。佐塚家は現在も続いていて、15代目になる。

「お七里役所(七里継ぎ御状箱御飛脚小屋)跡」。徳川御三家のひとつ、紀州家が重要書類の送信のために、七里(約28㎞)ごとに置いた飛脚の継立所(飛脚小屋)。「大名飛脚」・「七里飛脚」とも呼ばれていた。道中は8日かかったが、臨時の急便は4日足らずで到着した。「急便」だと584㎞をわずか4日足らずであった。まさに「駅伝」。

「お七里役所(七里継ぎ御状箱御飛脚小屋)跡」。徳川御三家のひとつ、紀州家が重要書類の送信のために、七里(約28㎞)ごとに置いた飛脚の継立所(飛脚小屋)。「大名飛脚」・「七里飛脚」とも呼ばれていた。道中は8日かかったが、臨時の急便は4日足らずで到着した。「急便」だと584㎞をわずか4日足らずであった。まさに「駅伝」。 「金谷一里塚跡」。

「金谷一里塚跡」。

「菊川の里」。

「菊川の里」。

「阿仏尼・歌碑」

「阿仏尼・歌碑」

「茶」の字が遠くに。

「茶」の字が遠くに。

坂道を見上げる。右手奥に「夜泣石跡」碑。

坂道を見上げる。右手奥に「夜泣石跡」碑。

朽ち果てる寸前の屋号札。

朽ち果てる寸前の屋号札。

「脇本陣黒田屋跡」。

「脇本陣黒田屋跡」。

「(日本橋から)224㎞」。

「(日本橋から)224㎞」。

「掛川宿東番所跡」。

「掛川宿東番所跡」。

「掛川信用金庫連雀支店」。

「掛川信用金庫連雀支店」。

建物の横には「札差」の看板が懸かっている。

建物の横には「札差」の看板が懸かっている。 旧東海道。のどかな道筋。

旧東海道。のどかな道筋。

宿内を望む。

宿内を望む。 こちらは「東海道どまん中西小学校」。

こちらは「東海道どまん中西小学校」。 日本橋から61里目の一里塚。

日本橋から61里目の一里塚。

「従是西 見付宿」。榜示杭。

「従是西 見付宿」。榜示杭。

5階からの展望。

5階からの展望。 「旧見付宿脇本陣大三河屋門」。

「旧見付宿脇本陣大三河屋門」。

「西木戸跡」。

「西木戸跡」。