浦和駅東口を右奥にして繁華街の続いていた旧道。古くからの建物もビルの間にはちらほら。JR線を「浦和橋」という跨線橋を越えて「与野」駅方向へ進みます。跨線橋付近には「一里塚」(日本橋から6里目)があったようですが、まったく分かりません。その代わり、手前に鉄道模型のお店に信号機が。

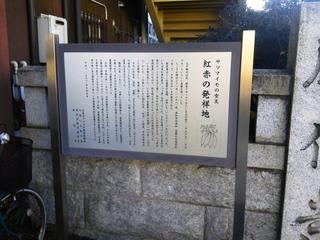

「北浦和」駅を横目に線路沿いに進み、しだいに街道筋らしい雰囲気に。旧道は現在の県道164号線と重なるようです。しばらく進むと、左手にある「廓信寺」の標石の隣に、解説板が建っています。

サツマイモの女王 紅赤の発祥地

江戸時代以来, 関東でサツマイモといえば川越で、「アカヅル」、「アオヅル」といういい品種を持っていた。

ところが明治31年(1898)秋、浦和市北浦和(当時の木崎村針ヶ谷)で、それ以上のいもが発見された。

発見者はここの農家の主婦、山田いち(1863~1938)だった。いちは皮が薄紅色の「八つ房」を作っていた。それを掘っていると皮の紅色がびっくりするほど濃く、あざやかで美しいいもがでてきた。八つ房が突然変異したもので、形も味もすばらしかったため大評判になった。

いちの家の近くに、いちの甥で篤農家の吉岡三喜蔵(1885~1938) がいた。この新しいいもに惚れ込み、「紅赤」と命名、それを広めることを使命とし、懸命に働いた。

そのため紅赤(俗称、金時)はたちまち関東一円に普及、「サツマイモの女王」とうたわれるようになった。川越いももむろん紅赤になり、その名声はますます上った。

昭和6年(1931)、山田いちは財団法人、富民協会から「富民賞」を贈られた。それはわが国の農業の発展に貢献した人に贈られるもので、農業関係では最高の賞だった。

今年、平成10年(1998)は紅赤発見から100年になる。さしもの紅赤も最近は新興の「ベニアズマ」に押されて振わなくなったが、このいもほど寿命の長かったものはない。そこで山田、吉岡両家の菩提寺で、紅赤発祥の地にある廓信寺の一角に、この功績案内板を設置することになった。

平成10(1998)年9月吉日 川越サツマイモ商品振興会 川越いも友の会 浦和市教育委員会 廓信寺

日本でサツマイモが栽培されたのは江戸時代からで、関東地方では享保の大飢饉以降に盛んになり、長きに渡って飢饉の際の食物、主食の代用物とみなされてきました。しかし川越藩主・松平直恒が将軍徳川家治に川越地方でとれたサツマイモを献上したところ「川越いも」の名を賜り、寛政年間に「つぼ焼き」の焼芋屋が繁盛し「栗よりうまい十三里」として「川越いも」の名が広まりました。その川越地方では、いち早く紅赤をとり入れ、「川越いも」の知名度から「川越いも」といえばこの紅赤(昔ながらの金時)を指すようになりました。

突然変異で誕生した紅赤は、栽培が非常に難しく地味を選び、関東ロームの赤土の埼玉県三芳町の三富新田しか生産地として残りませんでしたが、近年、川越市内でも栽培が復活しました。改良品種の紅あずまと比べると収穫も3割ほど少なく、収穫時期も重なるため紅赤を栽培する農家は限られますが、熱のとおりが早く食感の良い紅赤はきんとんなど正月料理に欠かせない食材であり、「富の川越いも」(商標登録)として高級ブランド野菜となっています。

人為的な品種改良をされた品種が大半の現在のサツマイモ栽培で、紅赤の占めるシェアは僅か数パーセントに過ぎない。しかしながら、サツマイモが飢饉食から、今日のようなおやつ・菓子の材料としての「美味しい野菜」としての位置づけを獲得する事となった明治以降の品種改良において、紅赤はその端緒となった品種。そういった意味で日本農業史、食文化史においての足跡は大きい。(以上「Wikipedia」参照)

(

( HPより)

HPより) ひたすら歩き続ける。

ひたすら歩き続ける。「大原陸橋」左手角に正徳4年(1714)銘の「庚申塔」。

「東海道」では道中には様々な意匠の「常夜燈」が建っていて、道しるべの役割を果たしていました。宿内にも静岡県を中心に「秋葉神社」のもの、三重では伊勢参り、とけっこう存在していました。

「中山道」では、まず「常夜燈」は見かけません。その代わりに「庚申塔」をよく見かけます。巣鴨、清水坂・・・。

庚申塔(塚)は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと。庚申講を3年18回続けた記念に建立されることが多い。塚の上に石塔を建てることから庚申塚、塔の建立に際して供養を伴ったことから庚申供養塔とも呼ばれる。

庚申講(庚申待ち)とは、人間の体内にいるという三尸虫という虫が、庚申の日の夜、寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くとされていることから、それを避けるためとして庚申の日の夜は夜通し眠らないで天帝や猿田彦や青面金剛を祀り、勤行をしたり宴会をしたりする風習。

庚申塔の石形や彫られる仏像、神像、文字などはさまざまであるが、申は干支で猿に例えられるから、「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿を彫り、村の名前や庚申講員の氏名を記したものが多い。仏教では、庚申の本尊は青面金剛とされるため、青面金剛が彫られることもある。神道では猿田彦神とされ、猿田彦神が彫られることもある。また、庚申塔には街道沿いに置かれ、塔に道標を彫り付けられたものも多い。さらに、塞神として建立されることもあり、村の境目に建立されることもあった。

庚申塔(塚)は沖縄を除く全国で分布が確認されているが、地域によって建立数に差が見られる。例えば関東地方では数多く建立されているが、日本における庚申信仰の中心的な寺社がある京都や大阪など関西では比較的に見て庚申塔の建立は少ない傾向がある。

庚申塔の建立が広く行われるようになるのは、江戸時代初期(寛永期以降)頃からである。以降、近世を通して多数の庚申塔が建てられた。当初は青面金剛や三猿像のほか、阿弥陀、地蔵など主尊が定まっていない時期を経て、徐々に青面金剛像が主尊の主流となった。その後、江戸中期から後期にかけて「庚申塔」あるいは「庚申」と文字のみ彫り付ける形式が増加する。

明治時代になると、政府は庚申信仰を迷信と位置付けて街道筋に置かれたものを中心にその撤去を進めた。さらに高度経済成長期以降に行われた街道の拡張整備工事によって残存した庚申塔のほとんどが撤去や移転されることになった。

現在、残存する庚申塔の多くは寺社の境内や私有地に移転されたものや、もともと交通量の少ない街道脇に置かれていたため開発による破壊を免れたものである。田舎町へ行くと、今でも道の交差している箇所や村落の入り口などに、「庚申」と彫られた石塔を全国で見ることができる。(以上「Wikipedia」参照)

そのすぐ先、左手道沿いに一本の杉が立っています。

「一本杉仇討ちの跡」。

浦和区文化の小径 一本杉の仇討ち跡

〜幕末の中山道に伝わる大事件〜

この地は、中山道界隈で「一本杉の仇討ち」として語り継がれた事件のあった場所です。

この事件は、万延元年(1860)常陸国鹿島津の宮沖の船中で、水戸藩藩士宮本佐一朗と讃岐丸亀藩の浪人である河西祐之助が口論のすえ斬り合いとなり、宮本佐一朗が命を落としたことに端を発します。

河西は、この斬り合いで負傷しているところを、同じ年に起こった大老井伊直弼が桜田門外で襲撃された事件の逃亡者と疑われ、吟味を受けました。そのため、居所が宮本佐一朗の息子である宮本鹿太郎の知るところとなりました。

鹿太郎は4年後の文久4年1月23日(1864年3月1日)に、西野里之進、西野孝太郎、武藤道之助の3人の後見人と共に、仏門に入ろうと不動岡総願寺から江戸に向かう河西を、針ヶ谷村の一本杉で待ち伏せ、みごと父の仇を討ちました。

その後、一行は針ヶ谷村名主の弥市方へ引き取られ、1月27日浦和宿にて幕府の取り調べが行われた後、小石川の水戸藩邸へ引き渡されました。事件は幕府最後の仇討ちとして、刷り物・はやり歌などで中山道界隈に広まり語り継がれていきました。

かつて、一本杉は樹高約18m、周囲約3mといわれ、松並木の中で一際ひいでた大樹でした。また河西祐之助は観音寺(廃寺)に葬られましたが、現在は北浦和にある廓信寺で供養されています。

平成24年 浦和区文化の小径づくり推進委員会

一本杉。

一本杉。 与野駅東口交差点。

与野駅東口交差点。かつて、この交差点にケヤキの大木がありました。浦和宿と大宮宿の一里塚の中間地点にあり、「大原の大ケヤキ」「半里塚のケヤキ」と伝承され、北隣にある稲荷神社のご神木として村人たちに親しまれてきました。推定樹齢500年以上といわれていましたが、樹勢が衰え、倒木のおそれがあることから2010年5月に伐採されました。

その後、「大ケヤキ」を後世に伝えるため、切り取った切り株を与野駅の改札口付近に新たに展示しているそうです。

かつてのようす(左が「東日本銀行」)。

(

HPより)

HPより)その代わりに松の木が2本。

しばらく進むと、左手の視界が開け、JR線西側の高層ビル街が目に入ってきました。

左手の足元にはJRの線路。電車や貨物列車が行き交う。

さらに道の両側には見事なケヤキ並木。

大宮20景 中山道ケヤキ並木からほこすぎ橋へ

北袋町1丁目を南北に走る中山道は、400㍍ほど続くケヤキ並木で、1967年の埼玉国体の時に植えられました。

このケヤキ並木は、中山道とさいたまアリーナを結ぶ「ほこすぎ橋」あたりまで続いていて、敷きを通じて自然の素晴らしさを語りかけてくれます。・・・

「さいたま副都心駅」近くの居酒屋。杉玉が。

今回はここまで。もう少しで「大宮宿」です。