「佐倉街道」第2日目。3/23(土)。冷たい雨。8:44

今回は、歩いている間、雨が降っています。予定の佐倉まで行けるかどうか、雨宿りしながらの歩き。ほとんどが国道歩きで、行き交う車もたくさんの中で。ただ歩道がしっかりあるので安心。

街道沿いらしい、しゃれたお店。 パン工房。

パン工房。

県立高校は、薬「園」台。市立小学校は薬「円」台。

路傍には「庚申塔」、石仏等。

(9:02)「船橋市立郷土資料館」脇に「明治天皇駐蹕(ちゅうひつ)之処」碑。

注:「駐蹕(ちゅうひつ)」=〔蹕(さきばらい)を駐(とどめ)る意〕

天子の行幸の途中、一時のりものを止めること。また、その地に滞在すること。駐駕(ちゆうが)。駐輦(ちゆうれん)。

解説板。

解説板。

習志野地名発祥の地 附明治天皇駐蹕之処の碑

現在の船橋市習志野台・習志野付近一帯は、かつて大和田原あるいは正伯原ともいわれ、江戸時代には幕府の牧(馬の放牧場)の一部でした。その後、明治7年(1874)から昭和20年(1945)までは陸軍の演習場でした。

明治6年(1873)4月29日、明治天皇は徳大寺宮内卿・西郷隆盛・篠原国幹ほか多くの供奉者を従え、薩摩・長州・土佐の兵からなる四個大隊2800人の近衛隊を率いて、県下に初めて行幸されました。午後には船橋宿九日村に到着し、櫻屋で昼食をとられました。その夜は荒天にもかかわらず、演習地の幕営に野営されました。

翌30日は近衛兵の演習をご覧になり、5月1日皇居へ還御されました。同13日天皇より勅諭をもって、この原に「習志野ノ原」の名を賜り、その後、陸軍の演習場として定められました。これが現在の「習志野」の地名の由来です。

この碑は仙台石製で、大正6年(1917)に明治天皇が演習を統監された場所(船橋市習志野台4丁目431の3)に建てられましたが、平成6年6月に現在の場所に移転しました。碑文には地名を賜った由来が記されています。

「D51蒸気機関車」が展示されていたので、ついでにパチリ。

さらに「道標」が建っていたので。

「南 従是 千葉郡津田沼町。北 従是 千葉郡二宮村」と。昭和3年建立。元はJR「津田沼」駅前にあったようです。

明治6年4月末、今の習志野市、八千代市、船橋市などの一部も含まれていた「下総国大和田原」という広大な原野で陸軍の大演習が行われました。この際、演習を総監した明治天皇が後日大和田原を「習志野原」と命名しました。現在の自衛隊習志野駐屯地には、明治天皇の命名書が残されています。

命名の由来の一説として、この大演習の時に、豪雨の中全体指揮をとった篠原国幹(くにもと)少将の指揮が見事だったので、明治天皇が「篠原を見習え」から「習え篠原」、「習志野原」になったという説があります。

当時の陸軍大将はかの西郷隆盛でした。篠原国幹は薩摩藩の出身で、西郷の片腕となって薩英戦争、戊辰戦争を戦い、明治維新後は陸軍少将となって近代陸軍、近衛隊の創設に尽力した人です。

この時の陸軍大演習は暴風雨の中で行われ、天皇自らも全身ずぶぬれになる中、篠原が指揮を執り、見事な奮戦ぶりを示しました。その後、天皇は篠原を召し、篠原に習えという意味から「今日よりこの地を習志野原と名付け、操練場と定む」と褒めたのが習志野の地名の由来といわれています。

このように、“習志野”という名は、今の習志野市、八千代市、船橋市にまたがる広い地域を指す地名として名づけられたものです。お隣の船橋市に習志野台、西習志野という町名や新京成「習志野駅」、「北習志野駅」があったり、陸上自衛隊習志野駐屯地が習志野市域には所在せず、船橋市と八千代市の行政区域にまたがっていたりするのは、この“習志野”という地名を巡る歴史的経緯が影響しています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

1945年(昭和20)まで陸軍演習場として使用され、その後、陸上自衛隊、航空自衛隊に受け継がれ、現在に至っています。

「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。

「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。

街道の右側に続いています。

習志野台の今昔

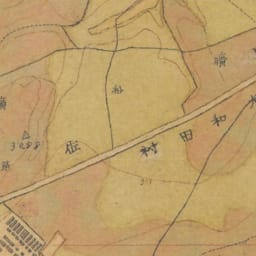

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。

斜めの道が「佐倉街道」。

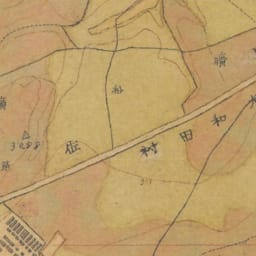

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。

左下に「郷土資料館」。「佐倉街道」は同じ道筋。

左手にはなかなか趣のある「コーヒー店」。 「星乃珈琲店」。

「星乃珈琲店」。

(9:39)「新木戸」交差点の角に「血流(ちながれ)地蔵道」という道標。

「解説板」。

「解説板」。

これは、貞福寺の本尊とされた「血流地蔵」を案内する道標です。江戸深川の人たちによって、享和3年(1803)にここ新木戸三叉路に建てられました。

次のような銘文が刻まれています。

(正面)血流地蔵道

(左面)貞福寺

(右面)右江 成田

左江 江戸道

(背面)江戸深川大工 □者中

・・・

貞福寺は、ここから左に入り木下街道を4キロメートルほど進んだ吉橋にあります。

吉橋には「吉橋城主高木伊勢守胤貞が後北条氏に滅ぼされたあと、主君の守り本尊を遺臣が血流地蔵として貞福寺にまつった」という伝承があります。

この道標は、今まで上部だけがここに置いてあり、下半分は道路工事のために側溝の下に埋まっていました。

八千代市郷土歴史研究会では、江戸時代の貞福寺参詣の貴重な資料であることに注目し、八千代市の平成12年度市民企画提案事業としてこの道標の下部を発掘し、形を整えて設置しました。向かい側の「成田山」道標とともに、交通史の重要な文化財として、後世に伝えていきたいと願っています。

東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅への道を過ぎてしばらく進むと、馬頭観音などがまとまって設置されています。

(10:04)その先にも道標があります。 「おたきさん道」。

「おたきさん道」。

船橋市金杉にある「御瀧不動尊(おたきふどうそん)」への道標。

昔懐かしいたたずまいのラーメン屋さん「ヨシベ-」。たしか錦糸町駅前にもあるはず。

ジャズが流れる静けさのある空間。気軽に立ち寄れて落ち着ける店内。

(「ヨシベー」HPより)

冷たい雨が降る中、ひたすら歩き続けます。

今回は、歩いている間、雨が降っています。予定の佐倉まで行けるかどうか、雨宿りしながらの歩き。ほとんどが国道歩きで、行き交う車もたくさんの中で。ただ歩道がしっかりあるので安心。

街道沿いらしい、しゃれたお店。

パン工房。

パン工房。県立高校は、薬「園」台。市立小学校は薬「円」台。

路傍には「庚申塔」、石仏等。

(9:02)「船橋市立郷土資料館」脇に「明治天皇駐蹕(ちゅうひつ)之処」碑。

注:「駐蹕(ちゅうひつ)」=〔蹕(さきばらい)を駐(とどめ)る意〕

天子の行幸の途中、一時のりものを止めること。また、その地に滞在すること。駐駕(ちゆうが)。駐輦(ちゆうれん)。

解説板。

解説板。習志野地名発祥の地 附明治天皇駐蹕之処の碑

現在の船橋市習志野台・習志野付近一帯は、かつて大和田原あるいは正伯原ともいわれ、江戸時代には幕府の牧(馬の放牧場)の一部でした。その後、明治7年(1874)から昭和20年(1945)までは陸軍の演習場でした。

明治6年(1873)4月29日、明治天皇は徳大寺宮内卿・西郷隆盛・篠原国幹ほか多くの供奉者を従え、薩摩・長州・土佐の兵からなる四個大隊2800人の近衛隊を率いて、県下に初めて行幸されました。午後には船橋宿九日村に到着し、櫻屋で昼食をとられました。その夜は荒天にもかかわらず、演習地の幕営に野営されました。

翌30日は近衛兵の演習をご覧になり、5月1日皇居へ還御されました。同13日天皇より勅諭をもって、この原に「習志野ノ原」の名を賜り、その後、陸軍の演習場として定められました。これが現在の「習志野」の地名の由来です。

この碑は仙台石製で、大正6年(1917)に明治天皇が演習を統監された場所(船橋市習志野台4丁目431の3)に建てられましたが、平成6年6月に現在の場所に移転しました。碑文には地名を賜った由来が記されています。

「D51蒸気機関車」が展示されていたので、ついでにパチリ。

さらに「道標」が建っていたので。

「南 従是 千葉郡津田沼町。北 従是 千葉郡二宮村」と。昭和3年建立。元はJR「津田沼」駅前にあったようです。

明治6年4月末、今の習志野市、八千代市、船橋市などの一部も含まれていた「下総国大和田原」という広大な原野で陸軍の大演習が行われました。この際、演習を総監した明治天皇が後日大和田原を「習志野原」と命名しました。現在の自衛隊習志野駐屯地には、明治天皇の命名書が残されています。

命名の由来の一説として、この大演習の時に、豪雨の中全体指揮をとった篠原国幹(くにもと)少将の指揮が見事だったので、明治天皇が「篠原を見習え」から「習え篠原」、「習志野原」になったという説があります。

当時の陸軍大将はかの西郷隆盛でした。篠原国幹は薩摩藩の出身で、西郷の片腕となって薩英戦争、戊辰戦争を戦い、明治維新後は陸軍少将となって近代陸軍、近衛隊の創設に尽力した人です。

この時の陸軍大演習は暴風雨の中で行われ、天皇自らも全身ずぶぬれになる中、篠原が指揮を執り、見事な奮戦ぶりを示しました。その後、天皇は篠原を召し、篠原に習えという意味から「今日よりこの地を習志野原と名付け、操練場と定む」と褒めたのが習志野の地名の由来といわれています。

このように、“習志野”という名は、今の習志野市、八千代市、船橋市にまたがる広い地域を指す地名として名づけられたものです。お隣の船橋市に習志野台、西習志野という町名や新京成「習志野駅」、「北習志野駅」があったり、陸上自衛隊習志野駐屯地が習志野市域には所在せず、船橋市と八千代市の行政区域にまたがっていたりするのは、この“習志野”という地名を巡る歴史的経緯が影響しています。

(この項、「

」HPより)

」HPより)1945年(昭和20)まで陸軍演習場として使用され、その後、陸上自衛隊、航空自衛隊に受け継がれ、現在に至っています。

「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。

「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。街道の右側に続いています。

習志野台の今昔

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。斜めの道が「佐倉街道」。

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。左下に「郷土資料館」。「佐倉街道」は同じ道筋。

左手にはなかなか趣のある「コーヒー店」。

「星乃珈琲店」。

「星乃珈琲店」。(9:39)「新木戸」交差点の角に「血流(ちながれ)地蔵道」という道標。

「解説板」。

「解説板」。これは、貞福寺の本尊とされた「血流地蔵」を案内する道標です。江戸深川の人たちによって、享和3年(1803)にここ新木戸三叉路に建てられました。

次のような銘文が刻まれています。

(正面)血流地蔵道

(左面)貞福寺

(右面)右江 成田

左江 江戸道

(背面)江戸深川大工 □者中

・・・

貞福寺は、ここから左に入り木下街道を4キロメートルほど進んだ吉橋にあります。

吉橋には「吉橋城主高木伊勢守胤貞が後北条氏に滅ぼされたあと、主君の守り本尊を遺臣が血流地蔵として貞福寺にまつった」という伝承があります。

この道標は、今まで上部だけがここに置いてあり、下半分は道路工事のために側溝の下に埋まっていました。

八千代市郷土歴史研究会では、江戸時代の貞福寺参詣の貴重な資料であることに注目し、八千代市の平成12年度市民企画提案事業としてこの道標の下部を発掘し、形を整えて設置しました。向かい側の「成田山」道標とともに、交通史の重要な文化財として、後世に伝えていきたいと願っています。

東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅への道を過ぎてしばらく進むと、馬頭観音などがまとまって設置されています。

(10:04)その先にも道標があります。

「おたきさん道」。

「おたきさん道」。船橋市金杉にある「御瀧不動尊(おたきふどうそん)」への道標。

昔懐かしいたたずまいのラーメン屋さん「ヨシベ-」。たしか錦糸町駅前にもあるはず。

ジャズが流れる静けさのある空間。気軽に立ち寄れて落ち着ける店内。

(「ヨシベー」HPより)

冷たい雨が降る中、ひたすら歩き続けます。