前回に引き続き、再び「足尾」へ。「足尾銅山」のその後が気になったので。

わたらせ渓谷鐵道の終点「間藤駅」までは本数が少ない。

前回乗った時は、午後1時過ぎに到着。とんぼ返りで戻ってきてしまいました。

今回は、午前11時41分「間藤」着に。

これならば、「間藤駅」から帰途につくまで2時間弱あるので、少しは見て回れるかな、と。

自宅を7時過ぎに出て、約4時間半。普通列車を乗り継いでの旅。

特急に乗るなら、もっと遅い時間の出発でもいいのですが、着く時間は同じ。

それなら、という次第。

電車に乗り継ぎ、乗りっぱなし、というのも、けっこうおしりが痛くなる! 帰りは最短時間で。

《行程》・往路 青砥―牛田―(東武動物公園)―館林―東小泉―(太田)―相老(わたらせ渓谷鉄道)―間藤

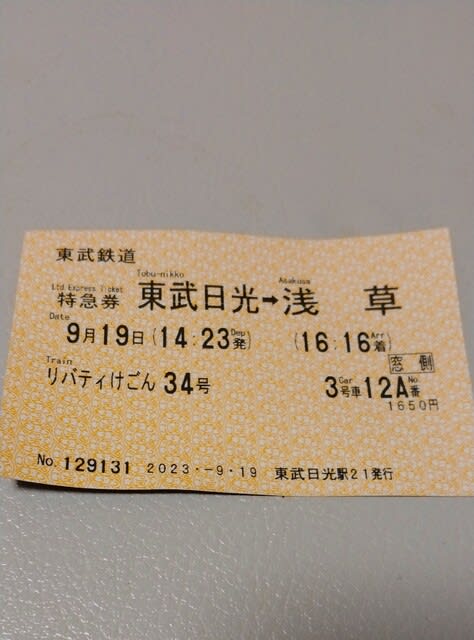

・復路 赤倉(日光市営バス)=(間藤駅)=東武日光駅(特急)―東京スカイツリ―押上―青砥

※東武鉄道。北関東エリアを含めけっこう路線網が多いのに驚きました。

「小泉線」には初めて乗りました。

小泉線の前身は、1917年(大正6年)3月12日に館林 - 小泉町間で営業開始した中原鉄道(ちゅうげんてつどう)小泉線であった。同社は1922年(大正11年)に上州鉄道と改称され、軽便鉄道から地方鉄道となったが、1937年(昭和12年)に東武鉄道に買収された。その結果、中原鉄道小泉線が東武鉄道小泉線となった。

その後、小泉町駅と仙石河岸駅を結ぶ仙石河岸貨物線が開業し、途中に新小泉駅が開設された。付近には富岡氏が支配した小泉城、富岡氏から分かれた小泉氏発祥の地もある。

1941年(昭和16年)6月1日に中島飛行機小泉製作所への輸送を行うため、太田 - (現)東小泉間が開通したことを受け、小泉信号所(現・東小泉駅)が設けられた。同駅は翌1942年(昭和17年)4月に東小泉駅と改称し、旅客営業を開始している(代わりに小泉町駅での旅客営業を中止)。同年12月1日には仙石河岸線に西小泉駅が開設され、中島飛行機小泉製作所の玄関駅となった。

さらに軍の要請によって仙石河岸線の新小泉駅から利根川を渡り、埼玉県側の妻沼駅で熊谷線と接続する計画も立てられ一部着手されたものの、第二次世界大戦の終結により工事は中断。戦後には工事再開も検討されたが実現せず、1974年(昭和49年)に免許が取り下げられた。その後、西小泉駅以南の仙石河岸貨物線は1976年(昭和51年)に廃止され(跡地は遊歩道「いずみ緑道」に転用)、熊谷線も1983年(昭和58年)に非電化のまま廃止されている。

東小泉駅は、1955年(昭和30年)に再び信号所となったが(代替として小泉町駅での旅客営業を再開)、1977年(昭和52年)の西邑楽高校開校に併せて旅客営業を再開し、小泉町駅とともに現在に至っている。

(この項、「Wikipedia」より)

※中島飛行機=現「SUBARU」。

JR熊谷―妻沼(熊谷線―廃線。探訪済。)と結ぶ計画があったことを改めて確認。

第二期工事区間である新小泉駅 - 妻沼駅間開通前に終戦を迎え、利根川を渡る橋梁の橋脚部分が完成した段階で工事は終了しました。そのため、利根川を挟んで南北に分断された形で営業を行うことになり、その南側が熊谷線です。

なお、橋脚は1979年(昭和54年)に撤去されましたが、利根川左岸堤防内(群馬県側)に1脚のみ残っています。

(「いずみ総合公園町民野球場」そば)。

(「Googleマップ」より)

・・・

ところで、停車する駅名が気になります。

「竜舞(りゅうまい)」

駅名の由来=貞観3年(861)に乱が発覚した時に、朝廷は藤原長良郷に命じて討伐させることにしました。

勝利を祈願した長良郷は陣内各地にまつり旗を立て、この旗が風に舞うさまが青竜に見えたため、「龍舞木の郷」と呼ばれるようになりました。駅名は地名から命名されたと思われます。

「三枚橋」

駅名の由来=江戸時代の初期、鳥山・鶴生田・大島の地区には3本の川と堀がありました。

洪水のたびに川が溢れ住民は、大変不便な生活を強いられていました。鳥山村の篤農家・天笠治良右衛門は、多額の費用と大勢の人を雇って、大きな石を運び架橋を三カ所にかけたといいます。

郷土の偉人・天笠治良右衛門の遺徳を記念するため三枚橋駅と命名されました。

「治良門橋(じろえんばし)」

駅名の由来=洪水で橋を流されてしまった人々の難儀を見かねて、篤農家・天笠治良右衛門は、石橋に替えて村民には大変感謝されたそうです。大正2年に開業した駅は、先覚者の天笠治良右衛門の名を永久に残しました。

「藪塚(やぶづか)」

駅名の由来=古墳地帯の北限として知られ、石之塔遺跡の出土品から、東北と関東の豊かな文化交流が推測されるこの地は、新田氏の一族岩松時兼(ときかね)が所有し、建保3年(1215)からは藪塚氏が領有していました。それが地名となり、駅名にもなりました。御存知(ごぞんじ)木枯し紋次郎の世界を、「歴史の里三日月村」で味わえます。

「阿佐見(あざみ)」

駅名の由来=この地に古くから沼があり、通称この沼を「浅い沼」、「浅い海」と呼んでいました。この沼が現在の「阿左美」です。当時から地元には大切な水源地となっていました。また阿左美氏と名乗る土豪が土着していたともいわれています。地名より命名された当駅は、昭和12年に開業されました。

※駅名の由来は、「東武鉄道」HPによる。

・・・

「相老」で乗り換え。

上り線に鮮やかな色塗りのトロッコ列車が停まっています。。

「間藤」まで、前回撮り損ねたものを掲載します。

「大間々(おおまま)」。

大間々町の花 「さくらそう」。

最新型の特急。

最新型の特急。

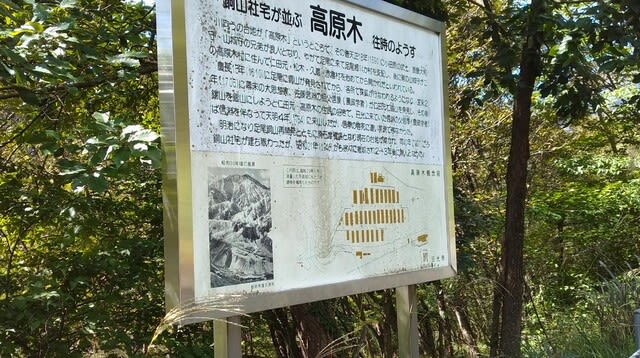

現在のようす。

現在のようす。

1880年代のようす。

1880年代のようす。 中央の標柱。

中央の標柱。

「三県境」遠景。

「三県境」遠景。

土手から振り返る。

土手から振り返る。

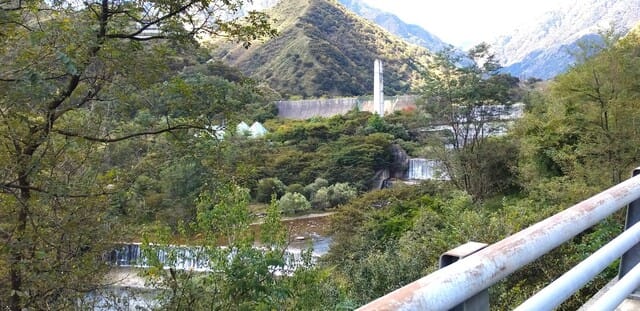

足尾砂防堰堤(砂防ダム)。

足尾砂防堰堤(砂防ダム)。

」HPより)

」HPより) 「銅(あかがね)橋」。

「銅(あかがね)橋」。

「足尾砂防ダム」。

「足尾砂防ダム」。

「渡良瀬川源流の碑」。

「渡良瀬川源流の碑」。

ここのバス停から乗車します。

ここのバス停から乗車します。

奥に、「硫酸タンク」跡。

奥に、「硫酸タンク」跡。

「足尾銅山社宅愛宕下」。

「足尾銅山社宅愛宕下」。

跡地に、サクラの木。

跡地に、サクラの木。

」HPより)

」HPより)

「道と川百選」。3川合流地点の渡良瀬川。

「道と川百選」。3川合流地点の渡良瀬川。

右手の建物内に。

右手の建物内に。  左の建物内に向かっていました。

左の建物内に向かっていました。 対岸から足尾製錬所跡。

対岸から足尾製錬所跡。

渡良瀬川。背後は急峻な崖に。

渡良瀬川。背後は急峻な崖に。

行き交う車はありますが、住民の姿は、ほとんど見かけません。

行き交う車はありますが、住民の姿は、ほとんど見かけません。

廃屋?

廃屋?

渡良瀬川に合流する支流のようす。

渡良瀬川に合流する支流のようす。 「足尾銅山学校」。

「足尾銅山学校」。

旧線路。信号機はそのままに。

旧線路。信号機はそのままに。

足尾銅山方向。

足尾銅山方向。 渡良瀬川に架かる鉄橋と人道橋跡。

渡良瀬川に架かる鉄橋と人道橋跡。

」HPより)

」HPより) 橋脚。

橋脚。 眼下に渡良瀬川(旧松木川)。

眼下に渡良瀬川(旧松木川)。

次第に秋色に。

次第に秋色に。

」HPより)

」HPより) (「新潮社」HPより)

(「新潮社」HPより)

」HPより)

」HPより) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 「福岡大橋」。

「福岡大橋」。

水管橋?

水管橋?

前方を望む。

前方を望む。

左手に「沢入発電所」。

左手に「沢入発電所」。

」HPより)

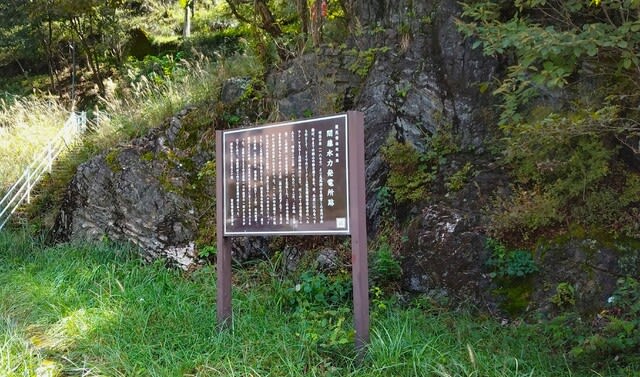

」HPより) 足尾銅山本坑(本山)跡方向。

足尾銅山本坑(本山)跡方向。 かつては「足尾銅山」関連会社だった。

かつては「足尾銅山」関連会社だった。 「日光市営バス」。

「日光市営バス」。

大谷川。

大谷川。

「リバティけごん」号。

「リバティけごん」号。

壁画「ニホンカモシカ」。

壁画「ニホンカモシカ」。

なんだか雨雲が広がりそう。

なんだか雨雲が広がりそう。

観光案内図。

観光案内図。