世の中は時々気まぐれのように、とんでもない人が現れる

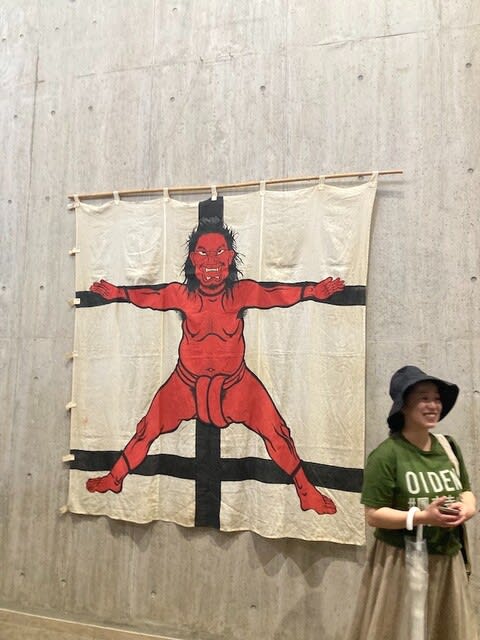

万物の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチ

一度聴いただけで何声もの音楽を譜面に残すことができたり

訓練もしていないのにヴァイオリンを演奏できたり

すごいスピードで作曲できたりしたモーツァルト

多数の言語を話すことができ、日本人でも読みこなすことの難しい

古文の源氏物語を読みこなして、英語に翻訳を行ったウェイリー

マザー・テレサもその中の一人で、とんでもなく良い人で

彼女がいたという事実は「まだ人間は信用できる」とも思いを強くする

同じようにとんでもなく良い人が日本人の中にいた

中村哲さんがその人だ

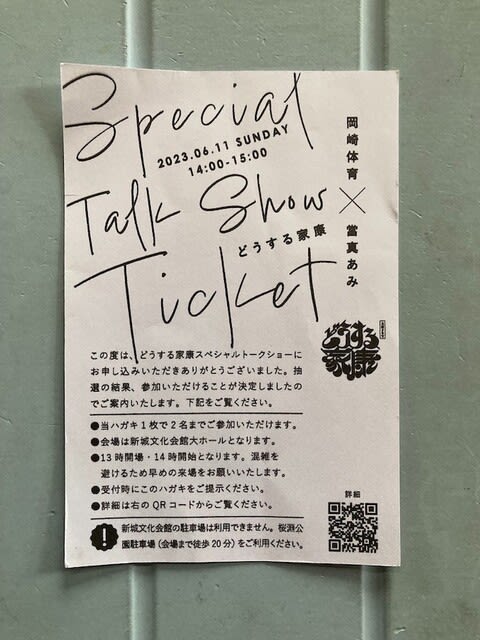

彼の名前、業績等はなんとなく知っていたが、昨日、新城文化会館で

ドキュメンタリー映画「医師中村哲の仕事・働くということ」が上映され

上映後は彼を知る人二人による対談が行われた

すごいなあ、、と圧倒されるが、ひょうひょうとした雰囲気は

使命感といった覚悟とかそういったものはあまり感じられない

現実的にできることをコツコツとこなしていく姿がいたるところで見られる

「一隅を照らす」身の回りの些細な場所でも良くしていく

その連続が、いつか良い生活を可能にする

人はそれぞれの立場で自分のできることをし続けていけば良いのだと教えられる

医師としてアフガニスタンに出かけた彼は、現実問題として医療所が少なすぎる

ことに気づき、まずは診療所を増やすべく行動を起こす

物理的な家屋だけでなく、診療できる人物を増やす

それでも、診療所までなかなか来れない人達がいるので、巡回診療と言う手段を試みる

そうした行動を淡々とこなしていくが、現実に直面する彼はその時に

どのような絶望感に日々苛まれたかを思うと、心が辛くなる

対処療法のような試みをするうちに、医療と同じような、いやそれよりも現実的に

病人を作らないことに効果のある方法に気づく

それは灌漑施設をつくることだ

干ばつしがちな地域だが、大きな川は存在する

そこから用水として取り込むことができれば、農業が可能となり人は栄養確保もできる

そうすれば医療行為以上の効果が得られる

この土木事業は壮大な事業で、言い出したのは良いものの知識や技術が彼にあるわけではない

そこで本で色々学ぶ

その中には江戸時代の技術も含まれており、たまりすぎた水を堰から逃す現実的な方法もあり

それは実際の工事にも使われた

アフガニスタン人は勇敢であることが尊敬されるとのこと

ただし、無鉄砲の勇気と正しく勇敢とは違う

根本に自然法的な正しさが必要となる

用水路は直線であることが望ましい

だがアフガニスタンは隣同士の地区が仲が良い訳では無い

ときに争いもある

その地区の親分的な人物は大きな土地を所有している

その親分に、真っ直ぐな用水路をつくるためには土地を提供してもらはねばならない

そこで中村さんは、その親分のところに出向いて話をつける

無防備で説得に出かけることは正しい勇敢そのもの

親分は納得する

このエピソードは上映後の対談で紹介された

この灌漑施設については政府的な発想ではODAで援助していけば

もっと効率よく早くできるだろう、、との考えがあったらしい

だが、結果的には中村さんが総指揮をとり、アフガニスタン人が我がことのために

自ら壮大な事業を行ったという経験を積むことになったのは

アフガニスタン人の財産になったと思われる

自分たちで自分たちのことを行う

それが成功し、成功体験は経験と自信になる

こうした連鎖は、中村さん抜きでは達成しなかっただろう

すごい人だな、、と思うと、彼の生まれが気になる

子供の頃はどういう育ち方だったのか、、

興味は自然とこうしたことに繋がる

中村さんは祖父母の影響が大きかったそうだ

その祖父母というのが驚くことに、映画でも何回か繰り返し撮影された

「花と龍」の主人公たちというのだ(対談のなかで紹介された)

この話を聞くまでは「花と龍」は(反社会的な)例の人たちの話かと思っていたが

全くそうではなくて、搾取しがちな人々に対して正しい勇敢さを

行動で示した人たちだったそうだ

「花と龍」はメモしておいたから、近々本を読んでみるつもり

それにしても、偉い人っているものだ

そういう人と接した人は、きっと良い人になっていくと思われる

人が会うべきは、人物は利益をもたらす人ではなくて良い人であるべきだと

つくづく思う