町(村)に1軒も書店がないところが増えているそうだ

通販がそれに拍車をかけているようで、確かに自分でも

書店よりAmazonで購入するほうが多い

でも書店は好きだ

女性がウキウキしながらウィンドウショッピングするのと同じように

書店で脚が棒になるまでウロウロしたり突っ立っているのは

とても幸せな時間だ

書店ではいつも、人はなんと多くのことを感じたり、考えたり

表現したりするのだろうとの思いに駆られる

そしてそれらの中から宝物を探すように運命の本と出会うのは

通販では感じられない醍醐味だ

通販と書店で購入し読むのが同時進行しているのが以下の三冊

帚木蓬生の「香子」2は紫式部の人生が大河ドラマ「光る君へ」の現在の放映と

ほぼ同じくらいの頃の話だが、大河ドラマとは違って藤原宣孝と結婚し

子供も産んでいる(夫はあっけなく死んでしまっているが)

そして藤原道長とはあまり接点がなく、ようやくその機会を得たくらいのところ

大河ドラマとは状況が違うがドラマを見ていると話が頭に入りやすい

大河ドラマもこちらもフィクションだが、まずは楽しむこと優先で接している

前回の「光る君へ」では枕草子が書かれるきっかけがエピソードとして登場したが

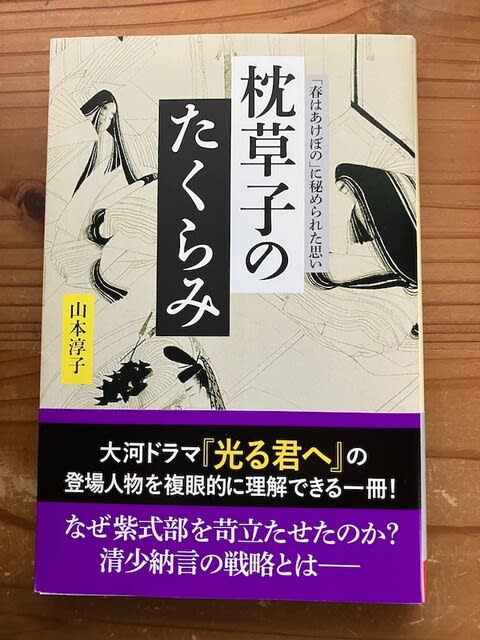

「枕草子のたくらみ」山本淳子著では、そのエピソードをフォローするとか

支持するような内容だ

つまり不幸な定子のために、彼女だけのために枕草子は書かれたとしている

有名な冒頭の「春はあけぼの、、、」何故、四季の話題が一番先に来るのかは

実は古今和歌集等でも季節の話が最初に扱われることを真似ているらしい

そして、枕草子の定子の登場するシーンは年若い定子が年上の清少納言の

力を引き上げるためにいろいろな課題を与えたとしている

つまりは定子はすごく教養の高い女性となっていることがわかる

定子はそんなに教養の高い女性の素地があったのか?

と彼女の母親のことを調べると、高階貴子(道隆の妻)は36歌仙の一人で

相当な知識と力の持ち主のようだ

定子は親のそうしたものを引き継いでおり、それ故に学問好きの(?)

一条天皇にも可愛がられたようだ

本を読んでいて「これは自分と同じ感じ方とか同じ考えだ」と思うことがある

それは「自分と同じ」なのか、それとも「同じと感じるように教育されているのか」

はどちらの可能性もあるような気もする

そうしたことを感じたのが三冊目の「丸山眞男対談セレクション」で

教育のこと、吉田秀和との対談の「フルトヴェングラー」のことは

同感の部分が多くて、ページが早く進んだ

現在は三冊が同時進行中だが、源氏物語絡みの「香子」は急いで読まずに

ドラマの進行に合わせて読んでいくことが良さそうと思うことにした

「枕草子」絡みは一気読みしたほうが良いかもしれない

もうドラマにはききょうは登場しないかもしれないから

紫式部と清少納言は対立したとの説もあるが

本によると清掃納言の娘は紫式部のように藤原彰子に仕えたとある

現実世界はそんなものだろうと思う

そう言えば何かで、いとこ同士の藤原定子と彰子は仲が良かった

との話を見けけた記憶がある

これも実態はそう言うことがありそうな気がする

ということで、人と会話する時間が多くない生活をしているが

今のところ退屈はしないでいられる

本はお金のかからない楽しみだと思う

(だが、欲しい本は妙に価格が高い本が多くなっているかも?)