函館駅から10分ほど歩くと土方歳三のお墓がある

いやお墓ではないかもしれない

なぜなら此処には彼の骨も体の一部もないからだ

彼の身体は彼の味方によってどこか知らないところに運ばれた

それは官軍によって見つけられたならば、近藤勇のように人々の前に

見苦しい姿(さらし首)をさらされることを恐れたせいかもしれない

この石のモニュメントの隣には此処が彼の最後の地であったと書かれている

多くの土方歳三のファンがそうであるように自分も彼の足跡を訪ねた

生家はもちろん、会津、函館

そしてこの場所で少しだけ手を合わせた

土方歳三はある日突然やってきた

京都の八木邸の近くの壬生寺にものすごくハンサムな男の写真が飾ってあった

並んでいるのは京都の治安を守るといいながら、少しばかり物騒な新選組の連中だ

その場にふさわしくないほど端正な顔立ちだった

「誰だ、これは?」

最初に思ったのはこのことだった

なぜこんな顔の人物が血なまぐさい出来事に関与したのか?

かれは本当に自分のしたいことをしたのだろうか?

「土方歳三」という名前を深く頭に刻んで、家に帰った

その後、多くの彼のファンがしたように司馬遼太郎の「燃えよ剣」

を読んで、彼の生き様を知ることになった

彼のおおよその生き様はそれでわかった

だが、自分にはしっくり来なかった

あの顔とやってることのアンバランスは、「燃えよ剣」

ではどうしても解決できなかった

だから土方歳三関係の本を読み始めた

島田魁日記とか仲間の発言が残るもの、それから彼を扱ったフィクションも、、

そうするうちに自分なりの彼のイメージができてきた

そのイメージは一本気な男だけではなく、むしろ繊細な神経の自己の中に

美意識をもった極めて人間的な男と思うようになった

確かに彼の生まれ育った地は、徳川から優遇された場所で知らずしらず徳川家への

シンパシーを感じていただろうと思われる

それにその時代は今の時代ほど、個々にいろんな考えが生まれていたとは考えにくい

だが彼は、自分の内なる秩序が何よりも優先する性格だった(と思う)

内なる秩序とは人を管理する方法として、合理的かつ法に基づくものを良しとした

あの評判の悪い「局中法度」は、荒くれ集団をまとめるための現実的な方法として

法による管理を求めたものだと思われる

だが厳しすぎる法は、弊害ももたらした

それは却って現実的な方法ではなくなってしまったかのようだ

かれは時間を重ねるうちに、挫折を味わうに連れて彼本来の柔らかな感性に

よる管理の方法を好むようになった

人は理屈では動かない、、動くのは人間性によるもの、、

そうしたことを彼は感じるようになる

それは彼の発句集(豊玉発句集)で感じられるおおらかな感じに通じつものがある

彼はあの見込みのない戦いの中で、自分たちの素人集団の仲間に向かって

「今日は素人ながらよく戦った

もっとついでやりたいが明日があるので、、このくらいに」

と一人ひとりに酒をついで周った

人が人のために動くというのは、こうした気遣い、感情の交流がないと駄目だ

と彼は最後に気づいたと思う

今日、映画「燃えよ剣」を見に行った

結果を知ってるだけに、いくらファンと言ってもどこか心が重い

それに一本気に見える性格設定は自分とは違うので

それも進んで見る気にならなかったのかもしれない

映画はこれで時間内に収まるのか?

と思われるほどゆっくりしたペースで進められた

京都に行くところから清河八郎の裏切り、芹沢鴨の暗殺

池田屋事件、山南敬介切腹、伊東甲子太郎との戦い、鳥羽伏見の戦い

その中で偉くなっていく近藤勇の精神的な変化も見え始める

かれは武士になりたかっただけ、、のようにさえ見える

「自分の思うようにさせてくれ」

そういって去った近藤は実質的に土方歳三の秩序内で

いることが辛かったのかもしれない

土方歳三はもしかしたら剣術はそんなに強くなかったのではないかと思うことがある

だからこそ、合理的な勝つ方法の手段を考えついたと思われる

それは弱小集団のサッカーチームが知恵者の監督の元で戦うのと似てる

彼自身が剣術の使い手すぎると、それを基準に方法を考えるので

全部が全部そのレベルに達していない仲間では、うまく機能しない恐れがある

誰がやっても平均的に強い方法を考える

そういうことが彼は好きだったし、それを美しいと感じたのではないか

彼はモテた と実家に手紙を書いて送っている

映画ではフィクションの「お雪」(柴咲コウ)という女性が登場する

硬派のバリバリの気張った筋道に息抜きのように現れる女性だ

「想い人」映画で出てきたこの言葉は、その言葉でしか表わせない世界のようで

美しい日本語のように思われた

歳三は、自分に生き様を描いてくれと絵の上手なお雪に依頼する

それは実家の義理の兄のところに自分の写真を届けてくれ!と依頼する感覚と似ている

それは忘れられることの恐れとか、自分たちの行動は間違っていたと

判定されることへの必死の抵抗のように思える

自分としては戦いを重ねるうちに起きた内面の変化が

もう少し見えると良いと思ったが、これは自分好みの性格設定なので

本当はどうかわからない

松平容保は運のない人だった

だが歴史の事実では孝明天皇から信頼されていた

会津と言えば官軍の敵の存在だが、松平容保の孫だったか(そのあたりの人)が

皇族と嫌婚している

それと比べて、自分が嫌な人物と思うのは徳川慶喜だ

人物を見出す力としては力量があったかもしれないが、

二条城を抜け出したところは人としてどうしても好きになれない

時間として2時間ちょっと、、の映画だが、その中で印象に残った音楽がある

池田屋事件の戦いの最中に流れていたのはオペラ、カルメンの中の「ハバネラ」だった

これが妙に効果的だった

そしてもう一つお雪さんとの重要なシーンに流れていたのは

オペラ「真珠取り」の「耳に残るは君の歌声」でこれも切なくてよかった

この音楽は最後のシーンでも使われていた

歴史上の人物像はフィクションでイメージづけられる

自分にとっての土方歳三は司馬遼太郎の歳三像とは違うが

ただ坂本さんばかりが注目される中、同じくらいの年齢の歳三さんが

この機会に注目されるのもいいかもしれないと思ったりする

「小曽根真」

その名前を知ったのはある年のラ・フォル・ジュルネだった

何かの都合で予定された出演者が出られなくなり、そのかわりに代役として登場したのが彼だった

チケットの払い戻しは可能だったが、面倒なのでそのまま替わりのプログラムを聴くことになったが

チケットの払い戻しをしなくて大正解だった

とても面白かった

何という曲を演奏したのか(そもそも曲名があるのか?)わからなかったが

聞き覚えのあるクラシックのメロディが流れたり、圧倒的なリズム感のなかで

即興的に演奏されたりして、その瞬間瞬間は確かに興奮して聴いていたことを今でも覚えている

またクラシック音楽が、今の時代感覚とか空気感と少しばかり離れているなかでは

彼の音楽は確かに「今の音楽」で、忙しいこの世の中の感覚にフィットしていた

「児玉桃」

彼女の演奏を初めて聞いたのもラ・フォル・ジュルネだった

お姉さんの児玉麻里との二人の演奏でメシアンの「アーメンの幻影」のプログラムを聴いた

メシアンは好きな作曲家だが滅多に演奏されることがないので、この機会を逃すわけには

いかず、難解な音楽を全身で浴びるように体験した

この二人、小曽根真と児玉桃の二人のピアニストによる演奏会が昨日、豊橋のプラットで行われた

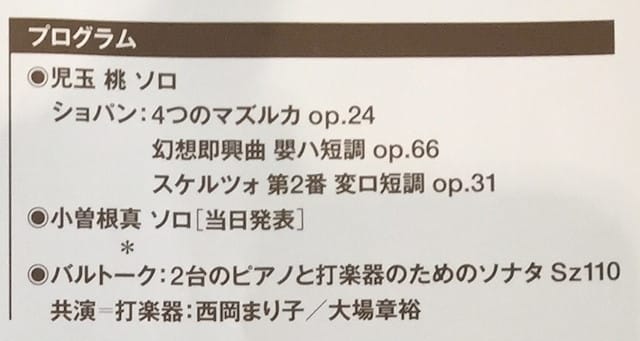

プログラムは

最初はオーソドックスなクラシックの音楽

次はジャズ

後半は変則的な編成のバルトークの音楽で意欲的なプログラムだ

最初のうちは調子が出ないな

児玉桃さんの演奏を聴いていてそう感じた

マズルカはショパンの曲の中で好きな方だが、この聴きやすさの元となっている感情の流れに従った(?)

曲の構成は、少しばかりつまらないかもしれないと頭に浮かんでしまった

それは次の有名な幻想即興曲にも言えることで、もっと音と音が構築的な方が楽しめるな、、と

演奏ではなく曲自体に不満を持ってしまった

だがスケルツォになると曲が長くなった分、構成も緻密になってきて

おまけに児玉さんも調子が出てきて、感情の高ぶりと演奏が一体化した感じで

やっと楽しんで聴けた気分になった

次は小木曽真さんが登場

座って演奏しだしたのはショパンの前奏曲のなかから葬送風の音楽

でもそれは直ぐに雰囲気を変えて今の人間に直接訴えるものの多い音楽に変わった

4曲演奏したけれど、クラシック音楽のときほど演奏曲の題名には気にならない

同じ曲でもその時その時で演奏が変わりそうだから、そもそも比較の対象にならない

演奏の合間にマイクをもって話す場面があったが、彼がいみじくも発したように

「同じピアノでも奏者によって音がずいぶん違う」ことはそこで大いに実感した

児玉さんの音は憂いをもった音、しかもうちにエネルギーを秘めたような雰囲気

小木曽さんの音は自由な明るい軽やかな音

演奏するジャンルの違いが大きいが、それだけでなく個人の資質によるものなのかもしれない

昔、ドイツとオーストリアを放浪した時、教会でオルガンコンサートを聴いたことがあった

曲目は定番のバッハとかブクステフーデが多かったが、その中にインプロビゼーション(即興演奏)が

いつも組み込まれていた

これが古典を聴いているよりも感情にフィットして印象に残ったが、小木曽さんの演奏を聴いていて

不意にこのことを思い出した

あと小木曽さんの演奏の途中で、セロニアス・モンクならリズムがゴツゴツした

演奏をするだろうな、、などと想像してしまった(集中して聴いていない?)

20分の休憩を挟み、今度は変則的な編成によるバルトークの音楽

現代音楽は通常の録音媒体で聴くのは辛い

ナマの現場でしか20分以上の集中は続かない

特に苦手なバルトークではなおさらのこと

予想したとおり予想がつかない初めて聴くだけでは頭が混乱しそうな音楽

でも生だから集中して聴いていられる

作曲家は個性とか癖があるようで、曲の途中でピアノ協奏曲とか弦チェレを

思い出させるような部分があって、この音楽はバルトークだ!と実感

ということで、田舎の豊橋にはふさわしくないような凝ったプログラムの

個性的な二人の演奏会は、それなりに楽しめた、、というところ

映画館の入り口でこのようなカードが手渡された

シニア料金を使わなくてもファーストショーだから安くなっていた

「CATS」はミュージカルを見るきっかけになった作品だ

正確にはアンドリュー・ロイド・ウェバーが作曲した音楽を聴きに行くきっかけとなった

と表現するほうが良いかもしれない

(このあとオペラ座の怪人、ジーザス・クライスト・スーパースター、エヴィータ、スターライトエクスプレスを体験した)

30年以上も前、偶然チケットが手に入りそれほど期待せずに入ったが

帰る頃にはその音楽に、声の迫力に圧倒されていた

今覚えているのは、一部の終わりで歌われた「メモリー」にとても心揺さぶられて

つい「メモリー」の楽譜を購入してしまったことだ

そして、蝶々夫人のある晴れた日に!に似てるな、、と思ったりした

他に覚えているのはコートを羽織ったグリザベラが出てきた時

(このときは志村幸美さんが演じていた)照明のせいかそれとも

彼女のオーラの為せるわざなのか、その存在感が普通の人と違う

と感じたものだった

だから一匹だけ選ばれて天井に昇るのがグリザベラになったのは

なんの違和感も感じなかった

劇団四季の「CATS」はこのあと数年後もう一度見た

その時は猫の動きの柔らかさを演じていたのが印象に残っている

でも自分の興味はやはり音楽で、その間にCDを購入して音楽を聴き込んだ

このミュージカルのお気に入りの音楽は「メモリー」は当然のこと

太ったおばさん猫の歌う「ジュニエニドッツ」(のんびりと活発な対比が効果的)

おおらかな旋律が人格者を思わせる「オールドデュトロノミー」(コーラスとの掛け合いが良い)

それとグリザベラが娼婦と歌われるシーンでのピアノを主体とした伴奏で

実のところ、ストーリーはほとんど覚えていない

もっとも、このミュージカルはもともとストーリーは無いに等しいかもしれない

コンセプトアルバムと言うよりヒット曲集のアルバムのようで

それぞれの猫が特別な運命を得るためにパフォーマンスを披露する

だから変に物語を追わずに済んで音楽だけに集中できる

ところが今回の映画は物語になっていた

雌の猫(ヴィクトリア)が袋詰にされて捨て去られたが、近くの猫が

袋を解いて彼女は自由になる

そこで彼女は「天上まで行ける特別な猫」を選ぶ大会のようなものの目撃者となる

彼女はいろんな猫に出会い、いろんな経験をする

そこでこの映画に対する不満を覚えてしまった

映画がヴィクトリアの一種成長の物語風に、あまりにもわかりやすい筋書きとなっていたこと

悪漢のマキャヴィティを勧善懲悪ぽく、みんなでやっつけたこと

それらは、舞台はこんな話だったかな、、、と違和感を覚えた

この台本はエリオットの詩が元になっているらしい

だから、ところどころ歌の中にチクリと刺さる部分もあった

だったら余計なことをしないで、このミュージカルを見てどう考えるかは

見た人に任せるほうが良いのではないのか

あまりにも親切に説明しすぎるのは、、どうもな、、

想像する楽しみは残しておいてほしいな、、

そんな不満が湧いてきた

この映画はイギリス・アメリカでは批判も結構あるようだ

どの部分がそれに当たるかはわからないが、

自分はあまりにもわかりやすくしてしまったことが気に入らなかったな

でも「メモリー」はホントいい曲だ

誰かに話したいとか、忘れないうちに書き残しておこうと思ったのだから

今日のコンサートは大いに満足いくものだったと評価して良いだろう

新城吹奏楽団の定期演奏会が文化会館で行われた

とんでもなく低価格(前売り500円)で、毎回楽しみにしている

プロのオーケストラも良いが、アマチュアの熱い演奏も捨てがたい

通算90回にもなる定期演奏会のプログラムはすごく意欲的で

こんな具合

新城市みたいな地方都市だから有名な曲を並べたものかと思いきや

冒頭の曲目はまるっきりの現代音楽

美味しいメロディがあるわけではない、むしろメロディなどは存在しないような

引き伸ばした音があるだけ

指揮棒が動き出すとティンパニが鳴り出す、最初は小さな音で、次第に大きく

それが繰り返されると大太鼓と一緒に思いっきり革はぶっ叩かれる

その音色に不意に、これは日本の音だ!と感じた

ティンパニは西洋音楽を基本とした音程で準備されているが

それが和太鼓のような音色だった

それから続く音楽は聞きやすい音楽ではない

だが現代人しか納得して味わうことができないような、あるいは共有できないような印象を持った

ところどころ武満徹を思わせるような緊張感やベルクのルル組曲の騒音を思わせる部分があった

以前聴いたこの定期演奏会でも山本家寛氏が作曲した現代音楽の初演があった

それは無調のようだが、しかし、決して聴きにくいものだはなかったが、それをつい思い出した

古典となった曲ばかりでなく、こうした曲も生でしか集中して聴けないから

ラトルが実行しているような(現代音楽を扱った)プログラムは必要なんだろうと思ったりする

第一部の最後の曲は、先の2つの曲よりも横に流れる

音楽の民族性とか国民の持っているリズム感、旋律嗜好を感じるような気がした

少しの休憩を挟んで、第二部は愛知県の生んだアスリート浅田真央さん絡みの曲

ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」とラフマニノフの「ピアノ協奏曲第二番」

少し気になったのはピアノの音が弦の代わりの楽器群に消されてよく聴こえなかったこと

自分の座った位置が悪かったのか、管楽器でバランスを取るのが難しいのか

第三部は、「モルダウ」からスタート

個人的な好みだが冒頭のフルートの掛け合いは、ピアノの音なしのほうが良かったのではないか

フルート奏者がそれぞれ思いを込めて会話するように演奏してほしかった

それからあの有名なメロディが奏される時はもっと憧れを感じさせるように、少しだけある部分を伸ばして、、、、

(ついフルトヴェングラーの指揮するモルダウを思い出してしまった)

「展覧会の絵」と「パリのアメリカ人」は指揮が背の高い若い女性に代わった

驚いたのは音が明らかに違うと感じられたこと

まずは彼女の生み出す音がパワフルだった

それは単に音が大きいというのではなく、中音域の音が詰まっているような

若さに溢れているような、奏者も共感しているような音色だった

同じメンバーなのにどうしてこんな風に音色が変わるのか、、とても不思議な気持ち

実質的には以上でプログラムは終わり

パンフレットにはまだ数曲あるようだが実質的にはアンコール的な要素のように思われた

今回のプログラムの実験的なところは

「天国と地獄」の前の「ストーン イメージ」と題された楽曲が再び現代音楽だったこと

第一部は武満徹を連想したが、今度はその音楽の短いところと音程の飛躍もあって

ヴェーベルンの俳句のような音楽を連想した

(昔聴きいったサイモン・ラトルの演奏会のアンコールに

ヴェーベルンの30秒位の音楽が奏されたことがあったが

音楽に酔った身にはとても純粋で美しいものに思えたことがあった)

ということで、少し興奮冷めやらずといった感じ

これで500円の出費なのだからとんでもなくコストパフォーマンスがいい

次回も絶対行かねば!

「i 新聞記者 ドキュメント」を名古屋のミッドランドシネマで見た

定員は90名 見たところ80%くらいの入

松坂桃李が出演したフィクション仕立ての「新聞記者」よりは

少し多くて、始まる前から熱気があるような感じ

ドキュメンタリーだがメインの人物がこの地方の新聞社「中日新聞」に関係した

東京新聞の記者の望月衣塑子氏ということ

最近話題となっている菅さんの不機嫌そうな顔の原因となっている人物の本物の仕事が

見られるということで興味を持った人が多いのかもしれない

まずこの女性はパワフルだ(何故かいつも重たそうなものを引きずっている)

不意に「余所者、若者、馬鹿者」という言葉を思い出す

何かを変える時、変わる時はこういう人物がいないと駄目だ

近くにこのような人物がいたならば、周りは大変だろうな、、と思いつつ

今、この人物がいなかったならば(メディアは)一体どうなっていただろうか?

と不安を感じたのも事実だ

辺野古の埋め立ての件(赤土のパーセンテージ)、伊藤詩織さんの件、森友学園の件、加計学園の件

こうして並べただけで如何に問題が多いか驚いてしまうが、これらのことを追い

菅さんに迫る様子をメインに映画は進められていく

映画を見て強く印象に残ったのは菅さんの顔

いつもテレビニュースやYoutubeで見ているので珍しくも無いのだが

こうして大画面で見ると、その表情に隠された感情とか人間性が見えるようで

そしてそれは決して好ましいものとは言えず、驚きと不安を覚えてしまった

ジャーナリストは現在は記者クラブなる組織に所属していないと

美味しい(実はみんな同じじゃないかと思うが)ネタはもらえないと信じられているようだ

いつも見るたびに菅さんの勝手に言いきっているだけの説得力のない答弁は怒りを覚えるのだが

そんな答弁を他のメディアは何故許してしまっているのだろう、、

何故、鋭く突っ込むようなことをしないのだろう、、

菅さんだけでなくメディアにも疑問を感じてしまった

「太平洋戦争と新聞」「戦争と新聞」以前読んだこの二冊のことが頭に浮かんだ

そして名古屋に向かう電車の中で開いたマックス・ウェーバーの「職業としての政治」のなかの

ジャーナリストのページを思い出してしまった

映画はほぼ予想したとおりの内容

だが事実は重い

ここまで進んでしまっている中で何ができるのか、、との思いも頭をよぎる

それにこの映画の上映館が少ない、、という現実

確かに面白おかしい内容ではないが(彼女は方向音痴との息抜きの場面もあったが)

できることならもう少し上映館が多いと良いのに!

母方の祖母は自分の娘(叔母)に「生まれたのは討ち入りの日」

と、ことある事に話していた(らしい)

最近ではあまり騒がれなくなったが、一時期「忠臣」の鑑として

あまり良くない方向に利用された感のある「忠臣蔵」

個人的には歌舞伎のストーリーは上手くできているというものの

仕返しのような内容は、関係ない人(吉良さんを守ってる人)も傷つけることになるので

共感しかねるものだった

最近読んだ江戸時代の歴史書には、赤穂事件のきっかけとなった松の廊下の刃傷沙汰の原因は

浅野内匠頭の家系の病気とか切れやすい性格だったとか、吉良さんが悪いばかりでもなさそうな

一次資料が存在するらしい

映画「決算!忠臣蔵」を見に行った

原作の「忠臣蔵の決算書」は何年か前に読んだ

例のごとくあまり覚えていないが、かすかに覚えているのは江戸までの交通費・宿泊費が

事細かに書かれていたこと

藩の取り潰しの際の退職金は下に厚くなるような気配りがされていたこと

京都での遊興は大石内蔵助の自腹で行ったこと

瑤泉院にキチンと会計報告をして、この会計報告が忠臣蔵を研究する人たちの貴重な資料となっていること

などだ

最後のキチンと会計報告をしているところなどは、大石内蔵助は単なる「忠臣」だけでなく

実務的な行政マンなのだな、、と実感したものだった

映画はいろんな見方ができる

吉本興業のスタッフがメインなのでお笑いの視点はもちろんのこと

番方(武官の系統)の勝手なお金の使い方は役方(文官・事務の系統)にとって

理解できない乱費で、これを怒る様子は現在の騒ぎになっている「桜を見る会」の

身内に甘い浪費を連想させる

まさか吉本興業はそこまで考えていなかっただろうが、結果的には皮肉な作品として

見ることができる

岡村隆史の登場シーンに「ないない!」

とあったのは、少し笑えた

番方と役方、平和な時代になって番型の役割は低下していき、徐々に役方が実権を持つようになる

その実態にイライラする番型は、感情的な勢いだけで「討ち入り」を目指す

ところが財政的な裏付けが全然ない

ここで登場するのが大石内蔵助と友人の下級武士で役方の岡村隆史の演ずる役

何かのために!とへそくりとか財政調整基金みたいなものを溜め込んでおき

当時の常識となっていた吉良さんへの賄賂(みたいなもの)も用意していた

こうした現実的な思考が役方の大事なところだが、ここで不意に思い出したのは

先の戦争のときの軍部と文官の認識の違い

戦争を始める前から戦力の差は歴然としていた

この映画に出てきた山鹿流の戦術(1対1で戦うのではなく、1対多の状況を作る)は

既にその当時でも発表されていたランチェスターの法則にとそっくりで

それほど難しく考えなくても常識的にも戦力が多いほうが有利なのはわかる

その戦力を支えるのが経済で、それをよく考えていたかといえば、、、

時には清水の舞台から飛び降りることも必要だ、、とか、

日本人は精神力が優れていうるので戦力差のハンディはなんとかなると

無責任な言動で戦いに導いた人物

そしてその結果は、、、

不安なのは、それと似通った人たちが今もいるような気がしている

このような視点から見ると、この映画はエンタメでありながら極めて政治色の強いものとなる

でも、残念ながらそう思う人は少ないだろうな

(自分が感じたのだから何人かは同じ様に感じるだろう)

※安倍さんが吉本興業に各種補助金を出しているようだが

その吉本興業がこのような皮肉が効いた映画を作るところは

さすが関西!と褒めておこう

数日前のウィーンフィルと全く同じ曲のコンサート(版は違うが)が

昨日、名古屋の芸術劇場コンサートホールで行われた

前回の関心の度合いは、ブルックナー8番、ウィーンフィル、ティーレマンの順番だったが

今回は順序が少し入れ替わってベルリン・フィル、ブルックナー8番、メータの順

今まで一度もナマで聴いたことのないベルリン・フィルの音色への関心が一番だ

肉体的、精神的コンディションを整えて全身で味わう準備をした

なにしろブルックナーの8番は聴く方も相当のエネルギーを消費する

全楽章で1時間半くらいだが、普通の前半後半に分かれたコンサート並みの総量を感じる

(ただし、不思議なのは長く感じないという点)

聴き終わったあとの印象、その思いつくままにあげていくと

この世界最高のオーケストラの凄まじさにぶったまげた

その合奏能力の凄さ、全体がフルで音を出しても濁らずにすべての音が

聞こえるような、それこそ職人たちの集合体の為せる技で

これだけの大勢の人が合わせるということの、そのレベルの高さには

ただただ圧倒された

音色は明らかにウィーンフィルとは違う

冒頭からそれは感じられた

コントラバス、ティンパニは主導するような重心の低い音色

全体でのフォルテもウィーンフィルのような輝かしさはない

しかし内在するエネルギー感は密度の濃さを感じさせる

音色はウィーンフィルが時に自然をイメージさせるような響きの部分があるのに対し

ベルリン・フィルは音の構造物を感じさせる

ブルックナーの音楽の建築的な部分が際立っているような気がした

この2つのオーケストラの違いは、

ウィーンフィルが歌劇場でオペラを経験しているメンバーで構成されているのに対し

ベルリン・フィルは純音楽を演奏することが多いことから来ているような気がする

オペラの登場人物の気持ちにスッと感情移入して効果的に演奏する

感情がたかまった時には自身もその渦の中に入ることをいとわない音楽家たち

登場人物はいい人間ばかりではなく、人間的な弱さを持っているがそれでも

なにか共感する懐の深さ(あるいはいい加減さ)を持つオーケストラの人々の集まりがウィーンフィル

一方ベルリン・フィルは北ドイツの風景を連想させる真面目なイメージ

ドイツは北と南では建築物の印象もだいぶ異なり、ブレーメンやリューベック、ベルリンは

明らかにミュンヘン(やウィーン)の醸し出す雰囲気とは違う

この真面目さが、重心の低い音を好み、音楽を音の構造物として捉えようとする傾向が

あるような気がした

人間の行うことは、同じことをしてもずいぶん違うものだと再確認したわけだが

どちらが良いか?は甲乙つけがたい

多分平均点ではベルリン・フィルのほうだろうが、ノッた時のウィーンフィルの

演奏も捨てがたそうな気がする

ベルリン・フィルは名人・職人が多くて強奏でも音がぶつからないが

各人はそれでもまだ余裕があるような気がしている

不意に、これがフルトヴェングラーの指揮だったらこの名人たちの奏者すら

余裕が無いほど演奏に夢中にさせたのではないか、、と頭に浮かんだ

フルトヴェングラーの指揮は聴いてる方も楽しめるが演奏してる方もスリルがあって

楽しんでいるのではないか、、と思ってしまう

話はフルトヴェングラーにそれてしまったが、とにかくベルリン・フィルは

凄いオーケストラということはわかった

メータでブルックナーの8番を聴くのは二度目だが

指揮台まで歩いていくメータは歩き方が少しヨボヨボして

かれがそれなりの年齢に達していることを実感させた

音楽はティーレマンがやったように静寂と緊張感を待って指揮を始めたのではなく

割と無頓着に始めた

そのためにその後の音楽への集中が心配されたがベルリン・フィルの音色で

それらの不安は気にならなくなった

メータは年齢がいっているし、この曲も既に数多く演奏している

その手の内に入っている感じが細かなニュアンスの変化として

ティーレマンの演奏よりは気づくところが多かった

いつもこの曲の一番の楽しみは第三楽章

徐々に瞑想的な世界になっていき、内的な時間経過は時間の存在すら

忘れるようなときがある

ここで気になるのが版の問題

それほど違いに詳しいわけではないが、聴きたい部分はどうしても気になる

ティーレマンはハース版、メータはノヴァーク版だったが

ティーレマンの方はクライマックスに向かうが急に弱音の挿入句があって

一気に輝かしい頂点には向かわない

ところがメータはの版は一気に頂点を目指す

最初レコード等で聴いてたのは一気に向かう方だったが

どちらが好みかといえば最近はモタモタしたところのあるところが

却ってブルックナーらしくて、挿入句のある方が好きとなっている

11月の主な行事(?)もあとは22日の京都太秦の聖徳太子像の見学と

あと一つ、同級生絡みのライブを残すだけ

しかし、今月はしっかり家計簿は赤字、、

赤字になることがわかると、やけくそ消費で赤字は増える

次は節約しなくては、、

昨日の幸せだった時間(ウィーンフィルのコンサート)のこと

ブルックナー交響曲8番、ウィーンフィル、ティーレマン

この順番は適当にあげたものではなく、チケット購入に背中を押した力の順

ブルックナーの8番の交響曲は大好きな曲で、これがあるところならどこにでも

誰のでも出かけていきたい気持ちを持っている

ウィーンフィルはその音色を確認したかったため

昔聴いたヴァントと北ドイツ放送交響楽団のブルックナー8番の音色が

ふわっとして柔らかくブレンドされてとても気持ちよかったので、

その記憶の中にある音色と比較したかったため

ティーレマンは巷で評判の指揮者なのだが、彼の録音したものは持っていないので

お試しに聴いてみようとした好奇心から

大好きな曲だけに、新鮮に感じるために断酒ならぬ断聴してこの日を迎えた

ただ聴くだけでも大いに楽しむために精神的なコンディションづくりにも気を使った

座席に座って心の準備が充分でないままに始まってしまうのはもったいない

でもワクワクしながら待っていた自分の前を、時間ギリギリに来て終わったらさっさと帰った人がいた

自分はなんともったいない時間の過ごし方、、と思ってしまった

聴くという行為は、精神を集中して一音も聴き逃さず、音の表現するものを体験・考えると満足感を得やすい

今回もその態度で臨もうとしたが、果たして精神を集中して聴いていたのか

それとも川のせせらぎ、鳥の声、風の音を聞いてるときのような自然に身を任せているように聴いていたのか

ちょっとわからない

これブルックナーの音楽がそのようにさせるようで、ベートーヴェンの音楽を聴いているときとは明らかに違う

始まりと最後に腕時計を見ると、演奏時間は約1時間半だった

集中していたせいか、あるいは身を任せていたせいか、この時間は少しも長く感じなかった

むしろ短いような気さえした

聴き終わると印象は全体的なものと、その時その時の部分的な記憶に分かれる

部分部分は演奏のことであったり、曲自体のことであったり、連想の赴くままだ

ウィーンフィルの音は輝きに満ちた音だ

これは、確かに何かが違う

そしてそこで思ったことは、ブルックナーのはこの音を普段聞いて出来上がりをイメージして

作曲したのだろうということ

彼の理想の音はこのようなものだったのかもしれないということ

(ただ別の音色による表現も捨てがたい)

この音色からブルックナーが生活し、彼が普段目にしたウィーンの風景を感じられるような気がした

それと同時にこの輝かしい音は、神を讃えるために作曲したものだとの思いを強くした

結局のところ、ブルックナーは全肯定的な音楽を作りたかった

そのように思えてならない

この云いたいことがいっぱい詰まった音楽は、それ故に万人に理解されないかもしれない

でも、それでもこのように作らざるを得ない彼の表現意欲、そしてその形式は

少しばかり時代を超えているように思える

聴き終わた全体的な印象は、どうしても比較の上でのこととなる

今まで実演で聴いたこの曲は、メータとイスラエル・フィル、ヴァントと北ドイツ放送交響楽団、

朝比奈隆と大阪フィルだが、多分みんな今のティーレマンより歳が上だ

昨晩のティーレマンの音楽は、昔風でなく今風の音楽というよりは若い人が現在感じ取っている音楽

というような気がした(しかしティーレマンは現在60歳と知って驚いたが)

部分部分は差がなくても、聴き終わったあとで何年も残っているのは

年齢がいってるヴァントと朝比奈さん

それを思うと、ティーレマンがもう少し年令を重ねたら、どんな音楽に変わるかも

確認してみたいような気がする

音楽は音がなり始めるところからではない

ティーレマンが指揮台に立って音楽が始まるまでには計測不可能のような静寂があった

いつ始まるのかと緊張と不安が会場に漂う

息を潜め、みんなの耳が始まりを期待しピンと空気が張り詰めたその中から音楽が始まる

この効果はとても素晴らしい

これは音楽の最後でも同じことで

音が消えたらおしまいではなく

音楽は余韻という心の中でなっている音楽が終わったときが終わりなのだ

残念なことに懸念されたフライングブラボー(拍手)が二三人あったが

これをした人は冷や汗をかいたに違いない(非難の視線、空気を感じて)

コンサートが終わって半日になる

これからは記憶が整理されて、今感じていることと違うことが後々まで

残ることになるだろう

ところで、13日にはベルリン・フィルで同じ曲のコンサートがある

これを聴いたあとは自分はどんな記憶が刻まれるのだろう

これも楽しみ(聴くためのコンディションづくりは次回も頑張るぞ)

テレビで千曲川の氾濫や秋山川のそれを見て、被災した方々のこれからを思うと

少し落ち込みそうな気持ちになる

だからお気楽な投稿などは控えたほうが良いのか、、と思ってしまう

この感覚は多分多くの人がごく自然に感じること

確かにラグビーのワールドカップで初のベストエイトに勝ち進んだのは喜ばしいことだが

それを無邪気に間髪おかず、定番の心のない文章の投稿をする我が国のお偉いさんには

違和感よりも怒りを覚える人が少なくないのは理解できる

でも自分でも気になっているのは、台風以外のことがあるのも事実で

人は自分と関係ないところでは冷たい態度を取りうるものだ、、とも実感する

その関係ない話とは、、

ビートルズの音楽は好きだが実は「イエスタデイ」も「ロング・アンド・ワインディング・ロード」も

それほど好きな曲ではなかった

ところが昨日見た映画「イエスタデイ」で主人公の人物によるカバー(映画では初めて披露する曲)を

聴いたときは思わずうるっとなりそうになった

美しい、いい曲だ、純度が高い、、、

まず頭に浮かんだのはこの感覚

特に「純度が高い」は我ながら本質をついた表現ではないか、、と思ったりする

映画の半ばの作曲能力を競うシーンで主人公と争った人物が

彼(ビートルズの音楽)はモーツァルトで自分のはサリエリのそれだ、、と愚痴るところは

その適切な比較には大いに納得する

「ボヘミアン・ラプソディ」「ロケット・マン」ので伝記的要素の映画とは違って「イエスタデイ」は

今流行りの「パラレルワールド」の世界のこと

世界中が突然の停電に陥って、それをきっかけに「ビートルズが存在しなかった世界」に入り込むというもの

ご都合主義の内容だが、各種矛盾点をあれこれ取り上げるのは野暮なこと

まずは楽しんだもの勝ちと開き直った方がいい

この映画はビートルズが好きな連中ならいろいろ連想できるシーンが沢山ある(ルーフトップのライブなど)

先程の停電が起きて別世界に突入する時の画面に流れる音楽(音響)は、サージェント・ペパーズの

あの最後の重厚な音響で、それだけで何事か起こるのは想像できる

主人公が住む事になった世界はビートルズだけでなく、オアシス、コカ・コーラ(カム・トゥゲザーの歌詞に合わせて?)

タバコ、そしてハリーポッターの存在しない世界だ

これらのちょっとした欠けてる部分はイギリス風の余裕のあるジョークでサラッと表現される

この映画はクイーンやエルトン・ジョンのそれとは違って、シリアスな伝記的な要素はなく

また自作ではなく単に慣れ親しんだ曲をカバーしているだけにたいする主人公の葛藤が描かれているわけでもない

だから深さという点では物足りないかもしれない

しかし見終わったあとの感じは、あの二作よりもほのぼのとしたものを感じることができた

この映画は悪人が出てこない

唯一悪人らしき人物は女性のやり手のプロモーターくらいなもので、彼女はデフォルメされているので

非現実的で最初から、おちょくられている存在としてしか見られない

主人公と幼馴染の女性との関係は、まるでアニメの設定にもありそうなもので

両人のダメさ加減が普通の人っぽくてつい感情移入をしてしまう

でもこの映画の一番はやはりビートルズの音楽だろう

彼らの音楽は純度が高い

これに尽きる気がする

ビートルズの音楽が無かったら、、、と設定したのは、

実はこのようなパラレルワールドを面白おかしく描くためというよりは、

現在の世界が「ビートルズは知らない」という人々が多くなっていることへの皮肉ではないのか

と思ったりする

ショービジネスの世界と音楽的な完成度・純度の関係

できることなら、その両方がバランスよく成立していれば良いのだが

特に我が国のそれは、とても不安を覚える

体調が悪いというのではなかった

期待していなかったこともない

でも感動しなかったMetライブビューイングの「ラインの黄金」

(ミッドランドシネマ8月31日上映)

8月18日の愛知祝祭管弦楽団の「神々の黄昏」の熱い余韻が残るうちに

おさらいの意味も込めて、電車賃を使って名古屋まででかけたのに、、

「ラインの黄金」は地味な作品だが、その後多用されるライトモチーフが初登場で

その場面を覚えておくと物語の理解が進むので、思いのほか面白い

少なくとも前の2回はそう感じていた(新国立歌劇場と愛知祝祭管弦楽団の生)

ところが昨日は悲しいくらいに心が震えなかった

それが何故だったのか、、を考えることがまさかブログテーマになるとは、、

まずはヴァーグナー独特のまとわりつくような、色彩的であり迫力のある音が

どうも感じられなかった

音量はそれなりなのだが、迫ってこない

これはデジタル録音のせいなのか、それともレヴァインの指揮のせいなのか

いぜれにせよ会場を包む空気感とか音圧というものが、過去2回の生とはだいぶ異なった

そう言えば、自分はCD音源で感動したことが無いかもしれない

夢中になって聴いたのはレコード音源のほうで、便利この上ないCDはどうも何かが足りない

映画で使われるのは上と下の領域の音がカットされているのだろうか

その詳しいことはわからないが、映画から流れる音楽は、音楽が主人公というよりは

「映画音楽」だった

ライトモチーフはもっと雄弁に、思わせぶりになってほしかったが

目立つモチーフだけがメリハリよろしく鳴っているだけで

これはレヴァインの好む音楽なのだろうか

もしかしたら画面に頻繁に登場する顔のアップがいけなかったのかもしれない

歌いながら顔の表情で心理描写しているのは凄いものだ、、汗もかいて、、

と思ったものの、その絵は本当に必要なのだろうか、、と疑問を感じた

この映画は音楽ドラマの流れが中心なのではなくて、出演者のパフォーマンスが

中心となって、音楽は背景でしか無いような、、そんな気がしてならなかった

登場人物のアルベリヒとローゲは、もう少し音色で性格を現してほしい部分があった

その歌い手さんの名前や実績は知らないが、世界の檜舞台の出るくらいだから実力者なんだろうけど

「ラインの黄金」は人間が出てこない

小人、神々、巨人、、しか登場しない

だが、この人間が登場しない設定こそが様々な解釈ができそうで面白いのかもしれない

指環の由来、指環にかけられた呪い、、それらは「ラインの黄金」を見てこそ理解できる

やはり4部作は全部見て理解可能なんでろう

昨日のラインの黄金で、続く物語は行かないことに決めた

来年の3月にはびわ湖ホールで「神々の黄昏」があるので、そちらの方は行く気満々だが

結局、生には勝てないということなんだろうか

でもレコード音源の音楽には時を忘れるほど感動することはあった

ただ、それも若い時ゆえのものだったのだろうか