■御香宮神社奉納された科学の礎

日本は科学国家として数学先進国であったことが明治維新後の産業振興に寄与しましたが、実は数学が古くから娯楽として楽しまれていました。

御香宮神社、京都散策はいろいろと考えさせられる名所旧跡が数多いものの、豊臣秀吉の伏見城跡地に程近く、明治天皇桃山御陵が見下ろす御香宮神社は、その中でも特に考えさせられます、何故ならば、境内に数学問題が記された絵馬が奉納されているのですから。

神功皇后を祀る御香宮神社は、“ごこうのみやじんじゃ”また“こうぐうじんじゃ”とよみ、貞観年間、時の清和天皇は、この地の湧水を口にすれば病が治るとの御利益と神威を受け、御香宮との名を与えた事で、創建は平安遷都から半世紀、858年頃まで遡る事が出来ます。

五間社流造の本殿と伏見城大手門を移築したという表門は長い歴史を思い起こさせるものですが、境内には江戸時代に破却された伏見城の石垣が流用されています。伏見城の名をよく見るのはその筈、実は一時御香宮神社は伏見城内へ遷座されていた時代もありました。

豊臣秀吉により御香宮神社が遷座されましたが、江戸時代に徳川家康により現在の位置に戻されていまして、少し考えますと社殿本殿は移築できますが御香宮神社の湧水は移築する訳にもいかず、徒歩十数分と少々離れた場所に移ったのは不思議な印象をもつところ。

貞観年間、この時代の日本は兎も角災厄の年間というべき時代でした。先立つ天長年間の827年に類聚京都地震が平安京へ大被害を及ぼし、改元したものの、災厄の年々は此処から始まり、まず貞観5年の863年に越中越後地震が日本海側有数の穀倉地帯を壊滅させた。

貞観富士山噴火、富士山の雄姿以来最大の噴火は868年に発生し、膨大な溶岩流は富士山麓を熱の海で満たし全ての生命を焼き払うと共に北上し琵琶湖並の湖沼を寸断、富士五湖を形成、更にもう一方は南下し太平洋まで押し出し、この噴火は古富士噴火とも呼ばれる。

宝永富士噴火とは比較にならない貞観富士山噴火の急報は朝廷へも届けられ、867年には陸奥国大地震と播磨国地震が発生し、災害への関心が古文書に散見され始められていた翌869年にマグニチュード9という貞観地震が発生、火山灰が不作を生み地震が民心を震わせた。

御香宮神社はこの頃、創建され、九州福岡は筑紫国香椎宮より勧請したとの記録もあり、御香宮の名と共にご利益あるこの地へ同じく香を冠する香椎宮からの勧請し、神社を拓いたともいえるでしょう。尚、御香宮由来である御香水は絶えることなくわき続けています。

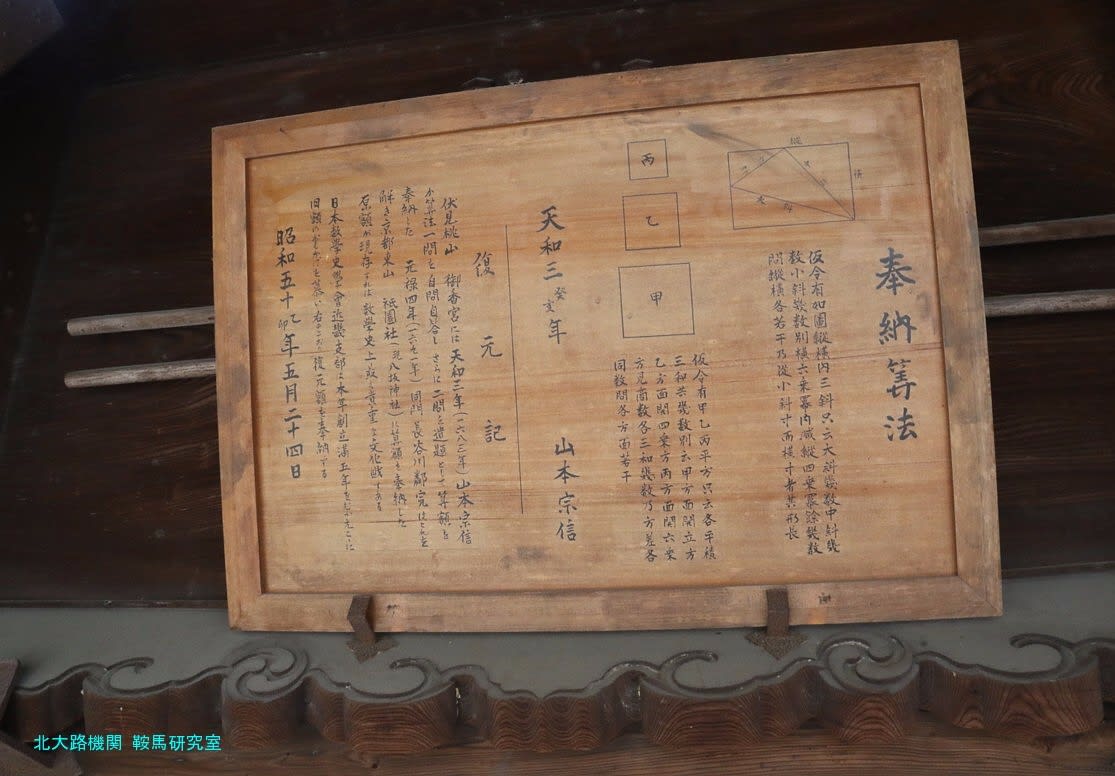

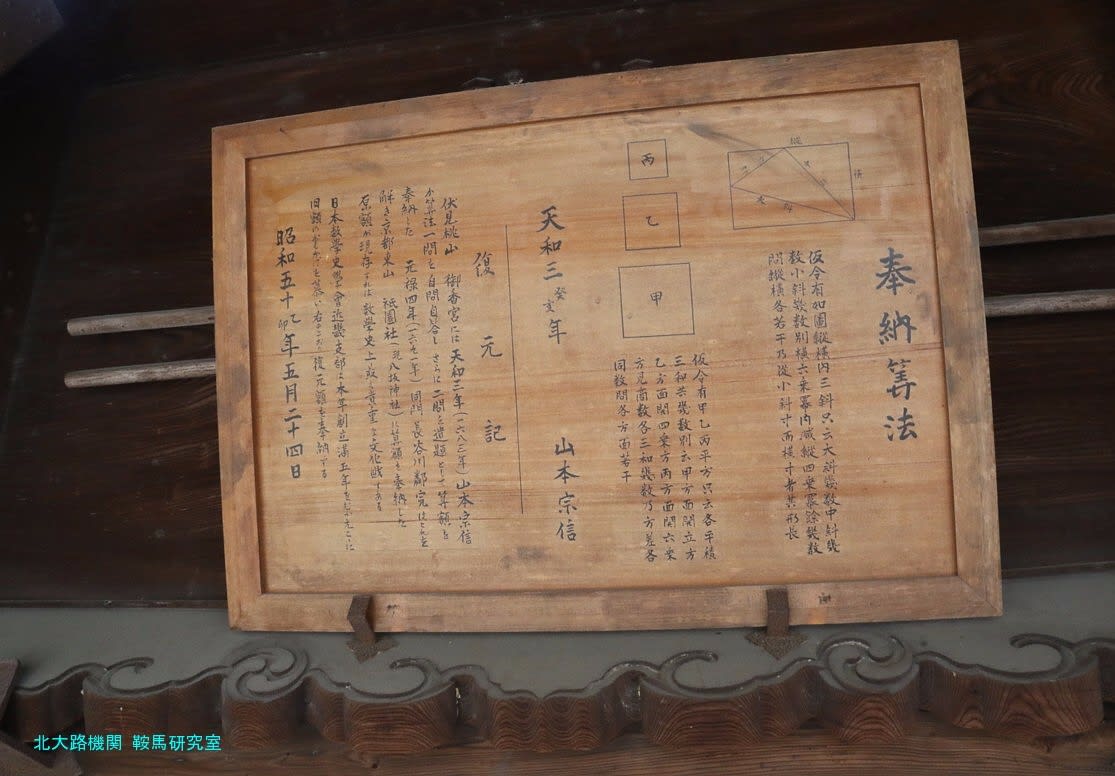

算額、御香宮神社を代表する奉納は世界中でも日本以外視明けない独特の奉納品です、算額と云います通り、実は数学の問題が絵馬に書かれ奉納されているもの、現存する最古のものは17世紀のものですが、消耗品の様に定期的に新しい算額と架け替えられ歴史は古い。

あの榛名神社にも算額は奉納されていまして、二次関数や微分積分と余弦定理等内容はかなり高度なものとなり、云わば町人や農民の娯楽として算術が地位を担い、優れた算術回答者は身分に関係なく取り立てる統治構造が長く続いていたようです、全国民理系愛好家、と。

算術の絵馬が奉納され、複製品が今なお境内に奉じられる御香宮神社ですが、難しい内容ながら解答はちゃんと示されています、無論、数学問題集のような額縁の裏に回答があるのではなく、なんと回答編は八坂神社に奉納されていて、歩きながら考えるのでしょう。

1868年の鳥羽伏見の戦いではここが新政府軍の指揮所となり最前線となりましたが、戦火に見舞われず、戦災から逃れました。境内にはお上の菊御紋や室町豊臣の五七桐紋と徳川の葵御紋が記された本殿が、和解の象徴のように鎮座し、平成の御世を見守っています。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

日本は科学国家として数学先進国であったことが明治維新後の産業振興に寄与しましたが、実は数学が古くから娯楽として楽しまれていました。

御香宮神社、京都散策はいろいろと考えさせられる名所旧跡が数多いものの、豊臣秀吉の伏見城跡地に程近く、明治天皇桃山御陵が見下ろす御香宮神社は、その中でも特に考えさせられます、何故ならば、境内に数学問題が記された絵馬が奉納されているのですから。

神功皇后を祀る御香宮神社は、“ごこうのみやじんじゃ”また“こうぐうじんじゃ”とよみ、貞観年間、時の清和天皇は、この地の湧水を口にすれば病が治るとの御利益と神威を受け、御香宮との名を与えた事で、創建は平安遷都から半世紀、858年頃まで遡る事が出来ます。

五間社流造の本殿と伏見城大手門を移築したという表門は長い歴史を思い起こさせるものですが、境内には江戸時代に破却された伏見城の石垣が流用されています。伏見城の名をよく見るのはその筈、実は一時御香宮神社は伏見城内へ遷座されていた時代もありました。

豊臣秀吉により御香宮神社が遷座されましたが、江戸時代に徳川家康により現在の位置に戻されていまして、少し考えますと社殿本殿は移築できますが御香宮神社の湧水は移築する訳にもいかず、徒歩十数分と少々離れた場所に移ったのは不思議な印象をもつところ。

貞観年間、この時代の日本は兎も角災厄の年間というべき時代でした。先立つ天長年間の827年に類聚京都地震が平安京へ大被害を及ぼし、改元したものの、災厄の年々は此処から始まり、まず貞観5年の863年に越中越後地震が日本海側有数の穀倉地帯を壊滅させた。

貞観富士山噴火、富士山の雄姿以来最大の噴火は868年に発生し、膨大な溶岩流は富士山麓を熱の海で満たし全ての生命を焼き払うと共に北上し琵琶湖並の湖沼を寸断、富士五湖を形成、更にもう一方は南下し太平洋まで押し出し、この噴火は古富士噴火とも呼ばれる。

宝永富士噴火とは比較にならない貞観富士山噴火の急報は朝廷へも届けられ、867年には陸奥国大地震と播磨国地震が発生し、災害への関心が古文書に散見され始められていた翌869年にマグニチュード9という貞観地震が発生、火山灰が不作を生み地震が民心を震わせた。

御香宮神社はこの頃、創建され、九州福岡は筑紫国香椎宮より勧請したとの記録もあり、御香宮の名と共にご利益あるこの地へ同じく香を冠する香椎宮からの勧請し、神社を拓いたともいえるでしょう。尚、御香宮由来である御香水は絶えることなくわき続けています。

算額、御香宮神社を代表する奉納は世界中でも日本以外視明けない独特の奉納品です、算額と云います通り、実は数学の問題が絵馬に書かれ奉納されているもの、現存する最古のものは17世紀のものですが、消耗品の様に定期的に新しい算額と架け替えられ歴史は古い。

あの榛名神社にも算額は奉納されていまして、二次関数や微分積分と余弦定理等内容はかなり高度なものとなり、云わば町人や農民の娯楽として算術が地位を担い、優れた算術回答者は身分に関係なく取り立てる統治構造が長く続いていたようです、全国民理系愛好家、と。

算術の絵馬が奉納され、複製品が今なお境内に奉じられる御香宮神社ですが、難しい内容ながら解答はちゃんと示されています、無論、数学問題集のような額縁の裏に回答があるのではなく、なんと回答編は八坂神社に奉納されていて、歩きながら考えるのでしょう。

1868年の鳥羽伏見の戦いではここが新政府軍の指揮所となり最前線となりましたが、戦火に見舞われず、戦災から逃れました。境内にはお上の菊御紋や室町豊臣の五七桐紋と徳川の葵御紋が記された本殿が、和解の象徴のように鎮座し、平成の御世を見守っています。

北大路機関:はるな くらま

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)