■水戸,幕末歴史街道探訪

NATOに関する長大な分析を行い終えた当方はNATOと近い響きを持つ納豆の街、水戸へ行って参りました。

弘道館、茨城県水戸市の常磐線水戸駅を鹿島灘の方へ少しだけ歩みを進めますと白壁の美しい簡素な中に力強い江戸時代後期の建築物群が並んでいます。ここは弘道館、つまり江戸時代の水戸藩に造られた藩校です。水戸市三の丸1丁目6番内、昔は城内に在った。

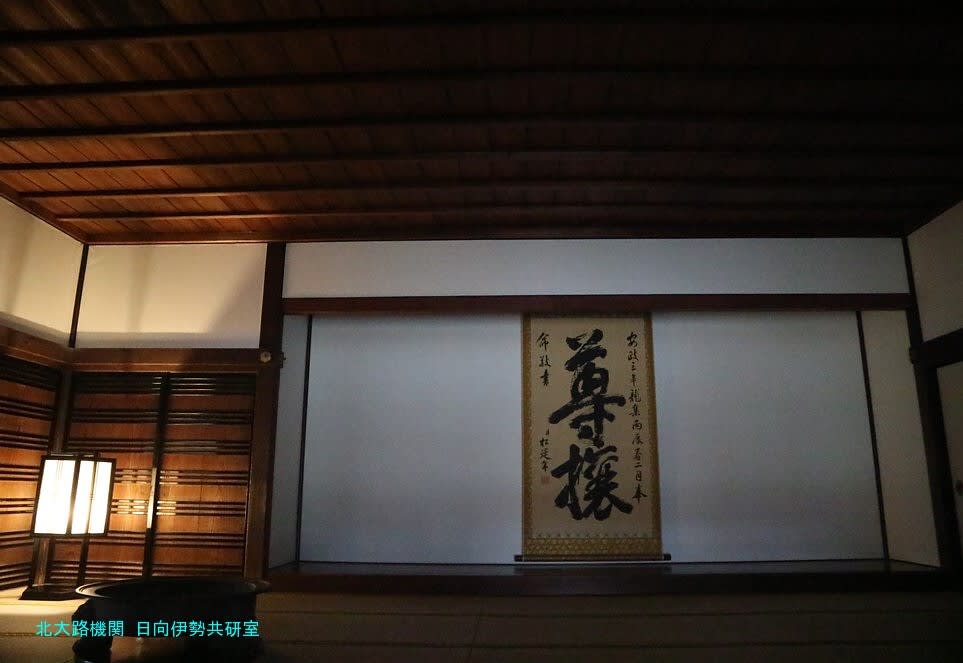

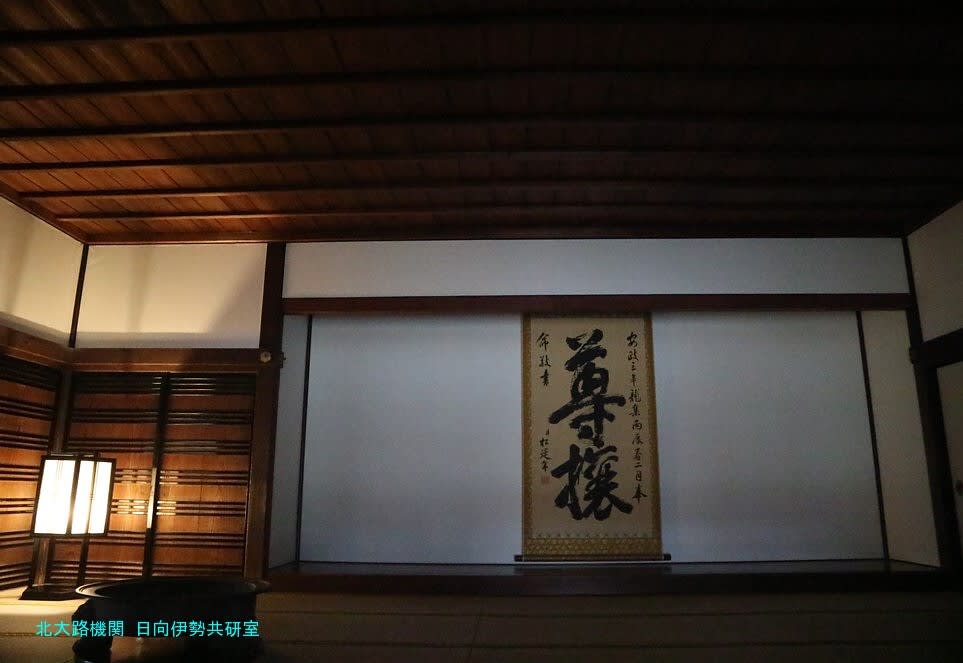

尊攘、と大書された様子に神妙な感慨を突き付けられます。尊攘とは尊皇攘夷を示し、この二文字が水戸藩藩校弘道館の成り立ちと直接関わります。弘道館戦争という幕末の天狗党と諸生党間の戦闘と1945年の水戸空襲により多くは喪失しましたが、正庁と正門が残る。

徳川慶喜、最後の将軍として知られ江戸時代から明治時代への封建主義国家の近代国家への転換へ橋渡しを担った偉人もここで学びました。評価の分かれる徳川慶喜ですが、発言と実績は過小評価されている様にも。そして徳川慶喜の実父、徳川斉昭が開校しています。

水戸藩主徳川斉昭により天保年間の1841年に開校された弘道館は、水戸城城内の要地を人材教育の場へ供したもので、地名の通り城内、水戸藩草創期からの重臣である山野辺家が屋敷の一部を供し、1841年という幕末と欧米列強干渉時代を前に恰も切迫性が伝わります。

徳川光圀、水戸黄門として有名な第2代水戸藩主の大日本史編纂、日本史を実に200年間を掛け全397巻226冊の規模でまとめた水戸藩は水戸学派という学術体系を形成していまして、もともとここ水戸藩は歴史研究を筆頭に文武のうち学問を重視していたといえる。

神武天皇から後小松天皇までの歴史を記したこの、大日本史は全397巻226冊、歴史体系書としては漢文体で統一すると共に出典と議論の経緯を明白に示したもので、日本書紀といった歴史書とは異なる近現代に編纂された歴史体系の基本を醸成する事となりました。

徳川斉昭は幕末改革者の一人として有名で、藩政改革としても、経界の義として全領検地実施、土着の義として藩士定着励行、学校の義として藩校弘道館と郷校建設、総交代の義として江戸定府制の廃止、追鳥狩して近代軍隊建軍と大規模軍事訓練、等を行っています。

海防参与、徳川斉昭は1853年のペリー来航に際し老中首座阿部正弘より沿岸防衛主任を明示されました。弘道館開校に大きな影響を及ぼしたのは沿岸防衛を行おうにも江戸幕府開府以来の鎖国政策によりまともな軍需産業が維持されておらず大砲鋳造もできない事です。

彰考館、大日本史編纂へ水戸藩が明暦年間の1657年に置いた研究施設ですが、弘道館開校にはこの彰考館に多くの学識経験者を集めていた事が大きく寄与します。ただ、こちらの方は1945年の水戸空襲により完全に喪失、常磐神社の義烈館等に収集した蔵書が残るのみ。

会沢正志斎は初代教授の一人で元々は大日本史編纂へ書写生として学究の入口へ入りましたが、ロシア南下政策とラクスマン根室来航を受け、欧州情勢とロシア政策に関し“千島異聞”として極東情勢をまとめ、イギリス太平洋進出を“暗夷問答”に示した学者です。

青山延于は会沢正志斎の誘いを受け初代教授頭取となりました。大日本史を初学者へ簡潔にまとめた皇朝史略と続皇朝史略を著し尊王攘夷思想の形成に大きな影響を及ぼしました。ただこれが水戸藩内での仏教抑圧神道重視、後に全国化する廃仏毀釈の原型が生まれます。

尊王攘夷を掲げた弘道館ですが、開校から丁度百年後の1941年に太平洋戦争が始まり、空襲で焼けたのは皮肉といえる。尊王攘夷思想は歴史評価が分かれます。しかし建物の歴史的価値は評価されており。正庁と至善堂及び正門は、国の重要文化財に指定されています。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

NATOに関する長大な分析を行い終えた当方はNATOと近い響きを持つ納豆の街、水戸へ行って参りました。

弘道館、茨城県水戸市の常磐線水戸駅を鹿島灘の方へ少しだけ歩みを進めますと白壁の美しい簡素な中に力強い江戸時代後期の建築物群が並んでいます。ここは弘道館、つまり江戸時代の水戸藩に造られた藩校です。水戸市三の丸1丁目6番内、昔は城内に在った。

尊攘、と大書された様子に神妙な感慨を突き付けられます。尊攘とは尊皇攘夷を示し、この二文字が水戸藩藩校弘道館の成り立ちと直接関わります。弘道館戦争という幕末の天狗党と諸生党間の戦闘と1945年の水戸空襲により多くは喪失しましたが、正庁と正門が残る。

徳川慶喜、最後の将軍として知られ江戸時代から明治時代への封建主義国家の近代国家への転換へ橋渡しを担った偉人もここで学びました。評価の分かれる徳川慶喜ですが、発言と実績は過小評価されている様にも。そして徳川慶喜の実父、徳川斉昭が開校しています。

水戸藩主徳川斉昭により天保年間の1841年に開校された弘道館は、水戸城城内の要地を人材教育の場へ供したもので、地名の通り城内、水戸藩草創期からの重臣である山野辺家が屋敷の一部を供し、1841年という幕末と欧米列強干渉時代を前に恰も切迫性が伝わります。

徳川光圀、水戸黄門として有名な第2代水戸藩主の大日本史編纂、日本史を実に200年間を掛け全397巻226冊の規模でまとめた水戸藩は水戸学派という学術体系を形成していまして、もともとここ水戸藩は歴史研究を筆頭に文武のうち学問を重視していたといえる。

神武天皇から後小松天皇までの歴史を記したこの、大日本史は全397巻226冊、歴史体系書としては漢文体で統一すると共に出典と議論の経緯を明白に示したもので、日本書紀といった歴史書とは異なる近現代に編纂された歴史体系の基本を醸成する事となりました。

徳川斉昭は幕末改革者の一人として有名で、藩政改革としても、経界の義として全領検地実施、土着の義として藩士定着励行、学校の義として藩校弘道館と郷校建設、総交代の義として江戸定府制の廃止、追鳥狩して近代軍隊建軍と大規模軍事訓練、等を行っています。

海防参与、徳川斉昭は1853年のペリー来航に際し老中首座阿部正弘より沿岸防衛主任を明示されました。弘道館開校に大きな影響を及ぼしたのは沿岸防衛を行おうにも江戸幕府開府以来の鎖国政策によりまともな軍需産業が維持されておらず大砲鋳造もできない事です。

彰考館、大日本史編纂へ水戸藩が明暦年間の1657年に置いた研究施設ですが、弘道館開校にはこの彰考館に多くの学識経験者を集めていた事が大きく寄与します。ただ、こちらの方は1945年の水戸空襲により完全に喪失、常磐神社の義烈館等に収集した蔵書が残るのみ。

会沢正志斎は初代教授の一人で元々は大日本史編纂へ書写生として学究の入口へ入りましたが、ロシア南下政策とラクスマン根室来航を受け、欧州情勢とロシア政策に関し“千島異聞”として極東情勢をまとめ、イギリス太平洋進出を“暗夷問答”に示した学者です。

青山延于は会沢正志斎の誘いを受け初代教授頭取となりました。大日本史を初学者へ簡潔にまとめた皇朝史略と続皇朝史略を著し尊王攘夷思想の形成に大きな影響を及ぼしました。ただこれが水戸藩内での仏教抑圧神道重視、後に全国化する廃仏毀釈の原型が生まれます。

尊王攘夷を掲げた弘道館ですが、開校から丁度百年後の1941年に太平洋戦争が始まり、空襲で焼けたのは皮肉といえる。尊王攘夷思想は歴史評価が分かれます。しかし建物の歴史的価値は評価されており。正庁と至善堂及び正門は、国の重要文化財に指定されています。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)