■昭和は遠くになりにけり

光明院は、その庭園がなによりも世界というものを感じ入らせる造り故に勧めたい寺院なのですが、その歴史も関心を誘う、院と同じほどに庭の歴史がです。

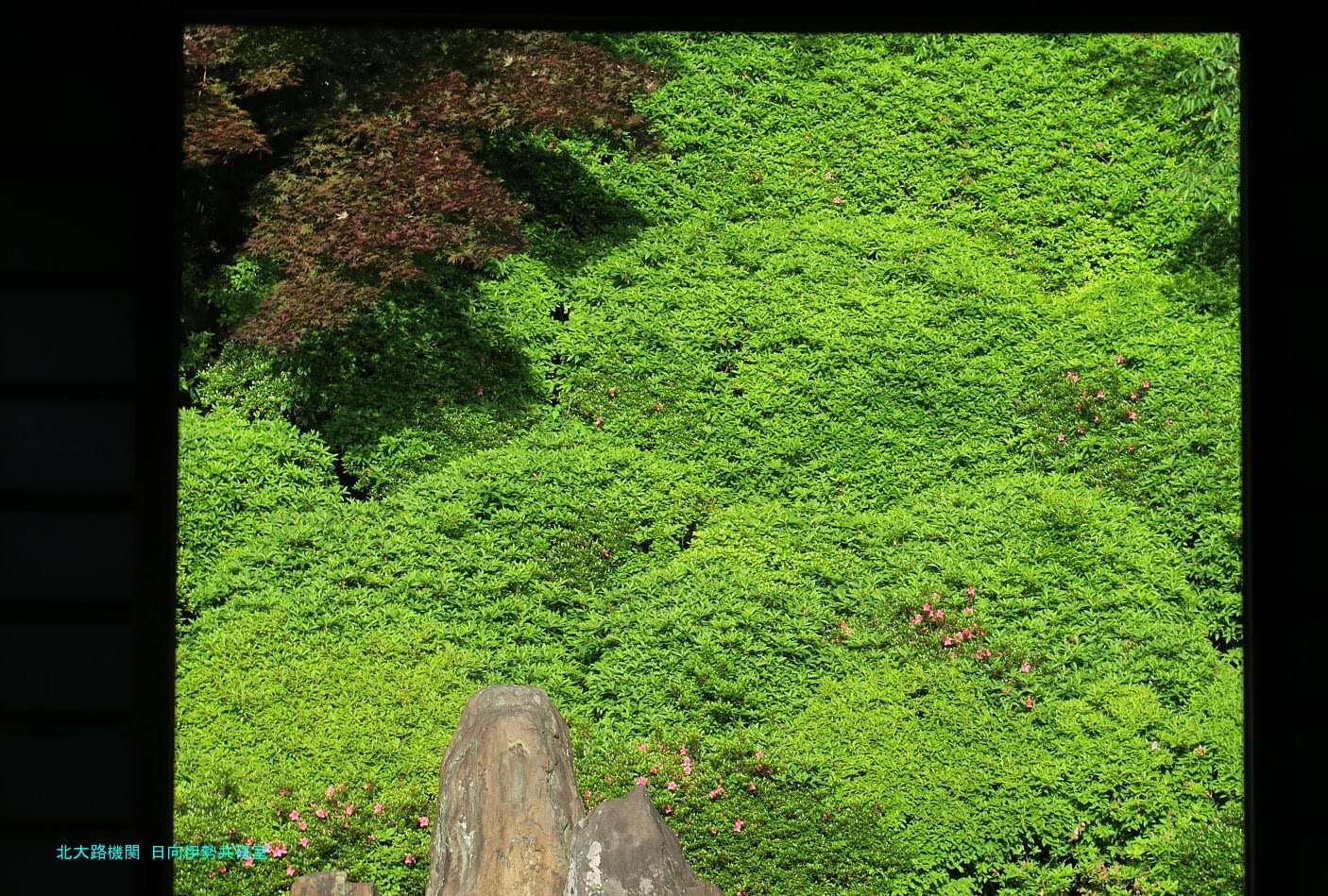

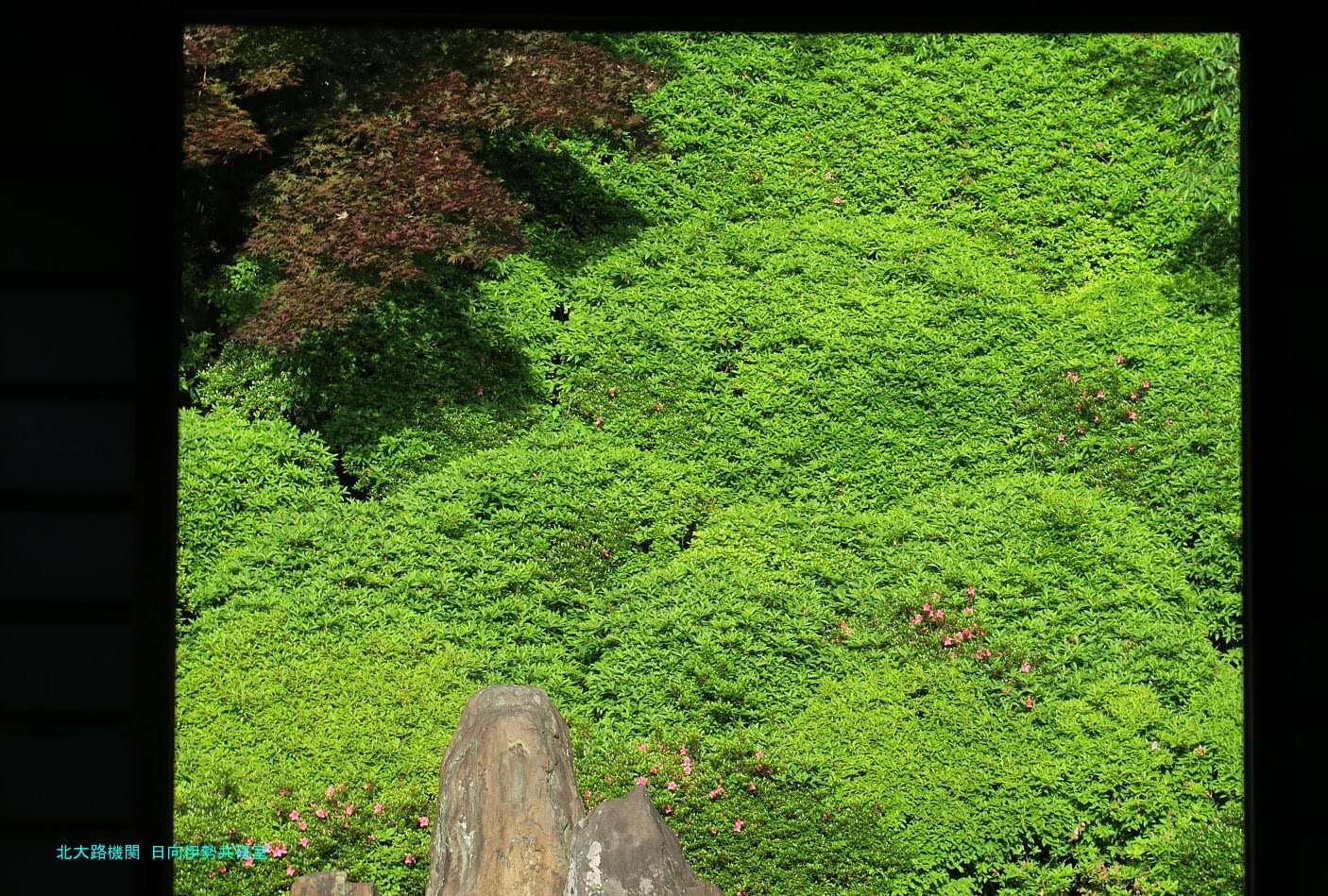

波心の庭、光明院の庭園です。光明院は東福寺の塔頭ですが、最寄駅は東福寺駅ではなく鳥羽街道駅となっています、ただそれは地図上の事でして、実際最寄りの筈が歩み進めますと、距離感ではなく意外な勾配の急さに昇る際は若干の驚きと遠さを感じさせます。

雲嶺庭、実は此処光明院、基本的に拝観料が必要な寺院なのですけれども、山門から拝観受付までの間に雲嶺庭という、小さな、しかし確たる小庭がありまして、その奥には摩利支尊天が鎮座、自由に参拝する事が出来ます。摩利支天は勝負を司る神様、ありがたい。

虹の苔寺、こうも称される光明院は、その先の拝観受付を済ませまして至ります波心の庭、その苔と石の見事な調和を見せる風景によるものなのですが、三尊石組を基点に広がる独特の世界観、見渡したその庭園の様相が一新するところに新鮮な驚きを感じるところです。

池泉式枯山水庭園、重森三玲が昭和14年、つまり戦前の1939年に作庭した庭園となっています。岡山県は水墨画を思わせる風景の加賀郡吉備中央町吉川に生まれた重森三玲は、その後日本美術学校に日本画を専攻、水墨画の世界観を作庭に活かした作庭家という。

蘿月庵という茶亭が一段高い所に在りまして、ここからも波心庭を眺める事が出来るのですが、驚く事にこの蘿月庵も重森三玲が、造営は戦後の1956年となっていますが、設計したという事で、光明院の造形、その今日に至る完成へ並成らぬ努力を費やしたわけです。

日本庭園史図鑑を戦前に部分執筆し上奏した事で知られる重森三玲、京都との所縁は当地に住まいました暮らしとともに、勅使河原蒼風を筆頭に生け花など京都の文化芸術家とともに独自の芸術観を醸成しまして、その上で独学の作庭研究を進め、そして携わります。

東福寺方丈庭園、重森三玲の作庭は光明院のみならず大本山の作庭と塔頭は龍吟庵と霊雲院、そして大徳寺の瑞峯院、更には有名な松尾大社の松風苑、歴史に残る作庭を世に残しています。新しさを感じる作庭ですが、しかし禅宗の伽藍に溶け込む不思議な調和を醸す。

戦前の京都、昭和は遠くになりにけりという言葉が有りますが、平成の御世も天皇陛下の譲位により令和の時代となりまして、重森三玲の庭園も、前衛的なという印象は無く、古刹の風情に自然と親しんでいます。ただ、散策し拝観するとともに、ふと思う事もある。

昭和は遠くになりにけり、しかしここ波心庭が作庭される前はどのような風情だったのか、いや拝観は限られた人のみで荒廃していたのか、荒廃する前にはどのような庭園があったのか、なにしろ古都と呼ばれる京都なのですが、その変化は実は常に続いているのですね。

平安式州浜型、庭園研究を日本庭園史図鑑として上奏した重森三玲は、波心庭を造営に際し、山号の光明に因んだといい、立石が斜線状に並ぶ中心とともに白砂を大海に見立て、いわば立石に光明が差すが如く、という歴史解釈とともに作庭を象ったとされています。

雲-嶺上に生ずること無く、月-波心に落つること有り。こうした禅語はあるのですが、重森三玲は元々は画家で作庭は独学、この庭園の設計に際し、禅宗は全ては修行という戦前の東福寺塔頭の住持たちとともに、どのようにこの世界観を具現する話し合いをもったのか。

東山に西日が差しこみ空の青さは黄昏時に向けて日の傾きと雲の動きを際立たせます、その雲の動きの様に、実は変わっていないようで変ってゆくのが京都なのだよねえ、そんな事を思想の探索としたのちに、日没前の頃合いとともに、御山を降りることとしました。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

光明院は、その庭園がなによりも世界というものを感じ入らせる造り故に勧めたい寺院なのですが、その歴史も関心を誘う、院と同じほどに庭の歴史がです。

波心の庭、光明院の庭園です。光明院は東福寺の塔頭ですが、最寄駅は東福寺駅ではなく鳥羽街道駅となっています、ただそれは地図上の事でして、実際最寄りの筈が歩み進めますと、距離感ではなく意外な勾配の急さに昇る際は若干の驚きと遠さを感じさせます。

雲嶺庭、実は此処光明院、基本的に拝観料が必要な寺院なのですけれども、山門から拝観受付までの間に雲嶺庭という、小さな、しかし確たる小庭がありまして、その奥には摩利支尊天が鎮座、自由に参拝する事が出来ます。摩利支天は勝負を司る神様、ありがたい。

虹の苔寺、こうも称される光明院は、その先の拝観受付を済ませまして至ります波心の庭、その苔と石の見事な調和を見せる風景によるものなのですが、三尊石組を基点に広がる独特の世界観、見渡したその庭園の様相が一新するところに新鮮な驚きを感じるところです。

池泉式枯山水庭園、重森三玲が昭和14年、つまり戦前の1939年に作庭した庭園となっています。岡山県は水墨画を思わせる風景の加賀郡吉備中央町吉川に生まれた重森三玲は、その後日本美術学校に日本画を専攻、水墨画の世界観を作庭に活かした作庭家という。

蘿月庵という茶亭が一段高い所に在りまして、ここからも波心庭を眺める事が出来るのですが、驚く事にこの蘿月庵も重森三玲が、造営は戦後の1956年となっていますが、設計したという事で、光明院の造形、その今日に至る完成へ並成らぬ努力を費やしたわけです。

日本庭園史図鑑を戦前に部分執筆し上奏した事で知られる重森三玲、京都との所縁は当地に住まいました暮らしとともに、勅使河原蒼風を筆頭に生け花など京都の文化芸術家とともに独自の芸術観を醸成しまして、その上で独学の作庭研究を進め、そして携わります。

東福寺方丈庭園、重森三玲の作庭は光明院のみならず大本山の作庭と塔頭は龍吟庵と霊雲院、そして大徳寺の瑞峯院、更には有名な松尾大社の松風苑、歴史に残る作庭を世に残しています。新しさを感じる作庭ですが、しかし禅宗の伽藍に溶け込む不思議な調和を醸す。

戦前の京都、昭和は遠くになりにけりという言葉が有りますが、平成の御世も天皇陛下の譲位により令和の時代となりまして、重森三玲の庭園も、前衛的なという印象は無く、古刹の風情に自然と親しんでいます。ただ、散策し拝観するとともに、ふと思う事もある。

昭和は遠くになりにけり、しかしここ波心庭が作庭される前はどのような風情だったのか、いや拝観は限られた人のみで荒廃していたのか、荒廃する前にはどのような庭園があったのか、なにしろ古都と呼ばれる京都なのですが、その変化は実は常に続いているのですね。

平安式州浜型、庭園研究を日本庭園史図鑑として上奏した重森三玲は、波心庭を造営に際し、山号の光明に因んだといい、立石が斜線状に並ぶ中心とともに白砂を大海に見立て、いわば立石に光明が差すが如く、という歴史解釈とともに作庭を象ったとされています。

雲-嶺上に生ずること無く、月-波心に落つること有り。こうした禅語はあるのですが、重森三玲は元々は画家で作庭は独学、この庭園の設計に際し、禅宗は全ては修行という戦前の東福寺塔頭の住持たちとともに、どのようにこの世界観を具現する話し合いをもったのか。

東山に西日が差しこみ空の青さは黄昏時に向けて日の傾きと雲の動きを際立たせます、その雲の動きの様に、実は変わっていないようで変ってゆくのが京都なのだよねえ、そんな事を思想の探索としたのちに、日没前の頃合いとともに、御山を降りることとしました。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)