■歴史と哲学史の分岐点

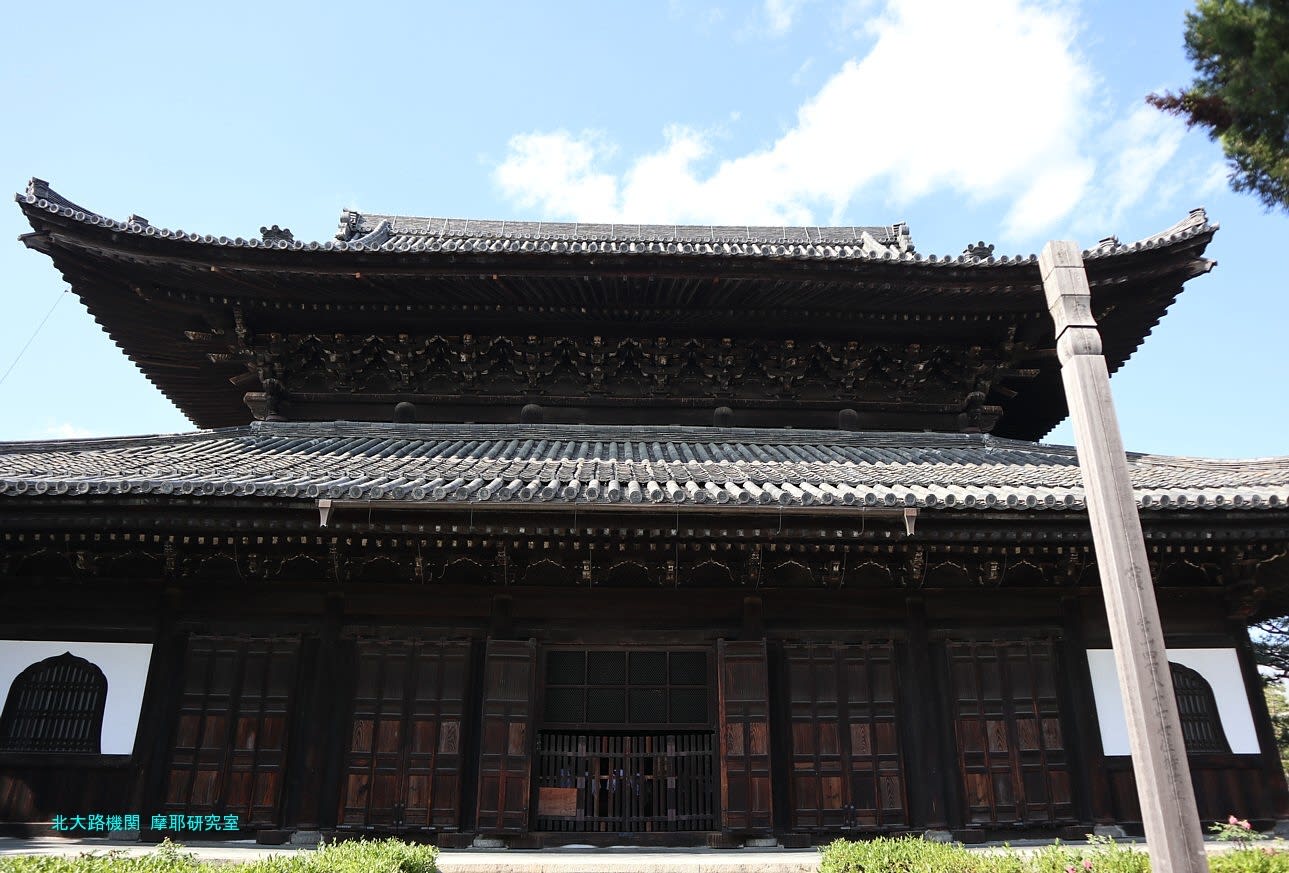

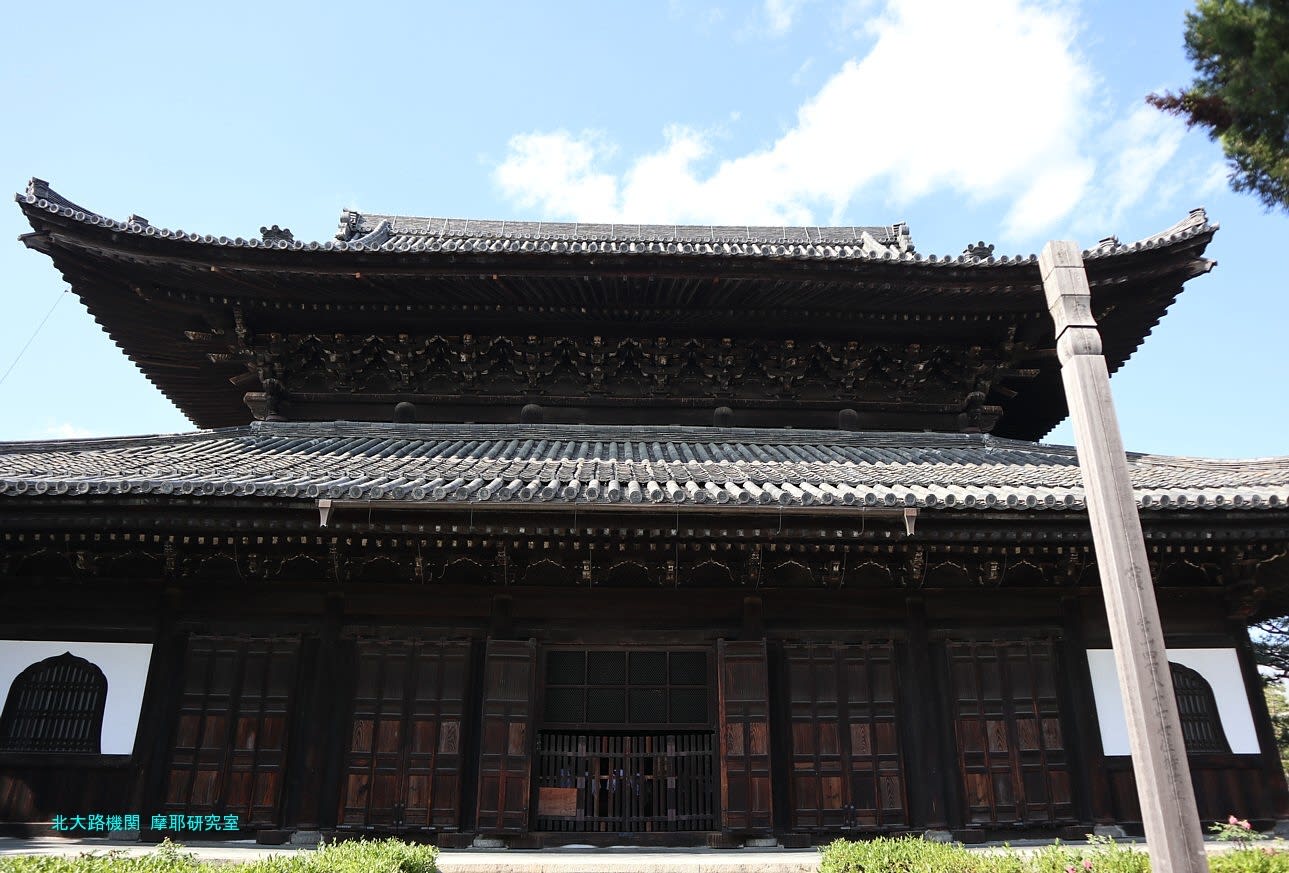

建仁寺というのは歴史と哲学史における一つの分岐点なのだなあということがざっと調べただけでもこれほどわかるものでして。

地球は滅亡しない、という事を日本に広めた、という説明ですとなにか大げさすぎるところではあるのですけれども末法思想とともに末法元年から何か落ち着かない日本の世情とともに、確かに平安朝末期の混乱など、武家政権の台頭などが起ってゆくのですが。

歴史地震を俯瞰しますと末法元年ののちには、小康状態もありまして、やはり考え過ぎだ、という機運は広まっていたのかもしれません、ただ、末法の世というものは実際には恐れられていたもので、その心の虚無の空白は宗教が救いを見い出せないことで増幅されて。

栄西さんは、ここで臨済宗の、しかしやや粗暴と云える悟りへの中国式の近道を省いて哲学的な部分を、それまで日本で習得した密教と天台宗との心の寄る辺への研究と併せた、日本式の臨済宗、そして禅宗というものを確立したことで大きな問題を解決している。

末法思想の先に、仏教哲学が中国ではどのように広まっているかという事で、単純終末論の先に心の在り方を見つけると共に、著書を通じて、要するに言いなり外来のものを説明も無しにこれはいいものだ、とつきつけ自己満足に終わる様な事をしなかった点も功績で。

歴史と哲学史という視座からこの建仁寺を見ますと、もちろんその伽藍は実にお菊堂々としているところなのですけれども、また一つ見え方が変わってくるところではないでしょうか。そしてもう一つ、ここは拝観者を広く歓迎している寺院と云えるのかもしれない。

職業カメラマンはお断りという但し書きと共に動画撮影など、昨今の動画配信により利益というものに対しては然るべき手続きを求められるのですけれども、拝観者が、普通に、撮影する事については本当に間口を広く開けて迎えてくれる寺院という印象がつよいのだ。

建仁寺は京都市東山区大和大路四条下る四丁目小松町、ご本尊の釈迦如来像は法堂において拝観者を迎えると共に、別に撮影禁止の注意書きもありませんと云いますか法堂の双龍図の撮影が許されていますので自動的に竜神を見守る御本尊も撮影できるということ。

小泉淳作の双龍図は創建800年を記念して2002年に落成したものであり、それは確かに新しいのかもしれませんが堂宇に凛としてしかし確たる存在感と共に、御本尊とよく調和を考えられた見事な絵図となっていて、見上げる拝観者の姿さえも情景にとけこむほど。

御本尊を拝むだけではなく撮影する事で、こうした価値観の共有への寄る辺となることはありがたいこの寺院、建仁寺というのは創建年である建仁2年の元号を執ったもので、そしてその年は西暦であれば1202年と八百余年の歴史を当地に湛える堂宇でもあるという。

開山は栄西さんで開基は源頼家、その源頼朝の時代に鎌倉での布教という臨済宗と鎌倉幕府との関係もある寺院ですが、創建時には真言院と止観院という同情を並列しまして天台と真言そして禅宗の三宗並立道場という、日本に禅宗を定着させる一大拠点となる。

俵屋宗達の風神雷神図がほうじられていた寺院としても有名であり、実物は博物館において保管保存展示されていますが、精巧なレプリカを当時その場所にあった一角に展示されていまして、こちらも撮影する事が出来ますのは写真にて風神雷神図を示しましたとおり。

京都には数多寺院が有るのですけれども、祇園の一角は花見小路の先に在る寺院、というついでのような拝観というよりは、やはりここは日本御文化と哲学の分岐点を悪い方向に逸れさせず軟着陸させた、一つの史跡であり今を活きる寺院として拝観をおすすめします。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

建仁寺というのは歴史と哲学史における一つの分岐点なのだなあということがざっと調べただけでもこれほどわかるものでして。

地球は滅亡しない、という事を日本に広めた、という説明ですとなにか大げさすぎるところではあるのですけれども末法思想とともに末法元年から何か落ち着かない日本の世情とともに、確かに平安朝末期の混乱など、武家政権の台頭などが起ってゆくのですが。

歴史地震を俯瞰しますと末法元年ののちには、小康状態もありまして、やはり考え過ぎだ、という機運は広まっていたのかもしれません、ただ、末法の世というものは実際には恐れられていたもので、その心の虚無の空白は宗教が救いを見い出せないことで増幅されて。

栄西さんは、ここで臨済宗の、しかしやや粗暴と云える悟りへの中国式の近道を省いて哲学的な部分を、それまで日本で習得した密教と天台宗との心の寄る辺への研究と併せた、日本式の臨済宗、そして禅宗というものを確立したことで大きな問題を解決している。

末法思想の先に、仏教哲学が中国ではどのように広まっているかという事で、単純終末論の先に心の在り方を見つけると共に、著書を通じて、要するに言いなり外来のものを説明も無しにこれはいいものだ、とつきつけ自己満足に終わる様な事をしなかった点も功績で。

歴史と哲学史という視座からこの建仁寺を見ますと、もちろんその伽藍は実にお菊堂々としているところなのですけれども、また一つ見え方が変わってくるところではないでしょうか。そしてもう一つ、ここは拝観者を広く歓迎している寺院と云えるのかもしれない。

職業カメラマンはお断りという但し書きと共に動画撮影など、昨今の動画配信により利益というものに対しては然るべき手続きを求められるのですけれども、拝観者が、普通に、撮影する事については本当に間口を広く開けて迎えてくれる寺院という印象がつよいのだ。

建仁寺は京都市東山区大和大路四条下る四丁目小松町、ご本尊の釈迦如来像は法堂において拝観者を迎えると共に、別に撮影禁止の注意書きもありませんと云いますか法堂の双龍図の撮影が許されていますので自動的に竜神を見守る御本尊も撮影できるということ。

小泉淳作の双龍図は創建800年を記念して2002年に落成したものであり、それは確かに新しいのかもしれませんが堂宇に凛としてしかし確たる存在感と共に、御本尊とよく調和を考えられた見事な絵図となっていて、見上げる拝観者の姿さえも情景にとけこむほど。

御本尊を拝むだけではなく撮影する事で、こうした価値観の共有への寄る辺となることはありがたいこの寺院、建仁寺というのは創建年である建仁2年の元号を執ったもので、そしてその年は西暦であれば1202年と八百余年の歴史を当地に湛える堂宇でもあるという。

開山は栄西さんで開基は源頼家、その源頼朝の時代に鎌倉での布教という臨済宗と鎌倉幕府との関係もある寺院ですが、創建時には真言院と止観院という同情を並列しまして天台と真言そして禅宗の三宗並立道場という、日本に禅宗を定着させる一大拠点となる。

俵屋宗達の風神雷神図がほうじられていた寺院としても有名であり、実物は博物館において保管保存展示されていますが、精巧なレプリカを当時その場所にあった一角に展示されていまして、こちらも撮影する事が出来ますのは写真にて風神雷神図を示しましたとおり。

京都には数多寺院が有るのですけれども、祇園の一角は花見小路の先に在る寺院、というついでのような拝観というよりは、やはりここは日本御文化と哲学の分岐点を悪い方向に逸れさせず軟着陸させた、一つの史跡であり今を活きる寺院として拝観をおすすめします。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)