空知支庁10市14町では空知総合振興局の勧め(?)で各市町それぞれ1コースずつのフットパスコースを設定し、それをまとめたルートガイドを発刊した。いずれもが各市町の見どころを満載したルートとなっている。私はこの24のコースを時間をかけて、ゆっくりと完歩したいと思い立った。

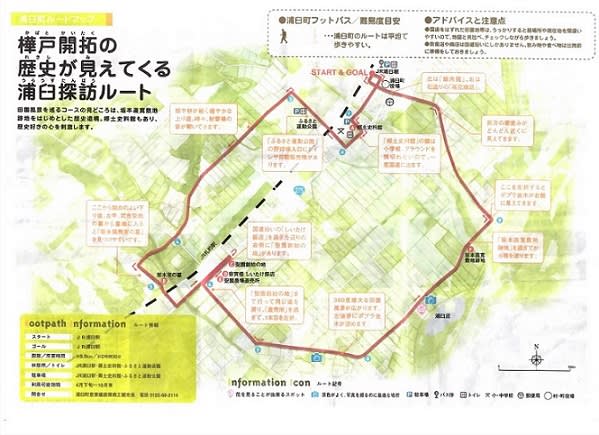

樺戸開拓の歴史が見えてくる浦臼探訪ルート

月形町が樺戸集治監なら、浦臼町は坂本龍馬の甥・坂本直寛をはじめとする高知県土佐から移り住んだキリスト教信者たちによってその基礎が築かれた町である。坂本直寛らの足跡を辿る浦臼町のフットパスだった。

月形町でのフットパスウォークを終えた私は、その足で隣町浦臼町に移った。

浦臼町のスタート&ゴールも月形町同様「JR浦臼駅」だった。都会と違い駐車スペースが確保されていて、他からの者にとっては場所が分かりやすいこともあり、駅がスタート&ゴールになっているのは嬉しい設定である。

浦臼駅の駅舎は面白い造りだった。駅舎に町立の「歯科診療所」が併設されていたのだ。駅舎の改築と歯科診療所を建設するタイミングが重なったことによるものと推測したのだが…。

※ 「ふれあいステーション」という表示とともに「浦臼町立歯科診療所」という表示も見えます。

駅を出て、まずは浦臼小学校の隣に立てられている「郷土資料館」に導かれる。

資料館の外に「北の龍馬館」という幟が立てられていた。「どういうことかな?」と思いながら館内に入ると、職員の方が出迎えてくれた。さっそく疑問をぶつけてみると、「龍馬の家系に繋がる坂本直寛らの資料が数多く展示してあるためにそう呼んでいます」とのことだった。

館内には坂本龍馬や直寛らに関する展示のための部屋が特設されていて龍馬ファンには一見の価値がある資料館である。

※ 「北の龍馬館」という幟がはためいている郷土資料館です。

※ 浦臼小学校の校舎です。右端に見えるのが郷土資料館です。

また、資料館前には機関車の動輪が展示されていた。これは札沼線開通当時の蒸気機関車(C11-177)の動輪ということだが、昭和53年11月に旧国鉄から寄贈を受けたということだ。

ルートは資料館から踏切を渡り田園地帯へと移っていく。多少傾斜がついたところに造られた水田は段差がついた形で造られている。このような情景を岩見沢市ではマップ上で「棚田」と称していた。確かに棚状になってはいるが、本州などで見られる棚田とは似ても似つかない光景である。これを「棚田」と読んでもいいものだろうか?(浦臼町がそう呼んでいるということではありません)

※ 確かに棚上に造成されている水田なのですか…。

一枚のマップを持ってのフットパスウォークに取り組んでいると、地域の事情に疎いこともあり小さな間違いをけっこう繰り返している。今回も「坂本家の墓」に向かっているときだった。十字路に差しかかったときに一本早く左折してしまったのだ。私の地図読みの稚拙さもあるのだが、できればよそ者でも迷わぬような標識が現地に一つ用意されていたらなぁ、と思った。

ため息をつきながら元の道に戻り、さらに直進すると霊園が見えてきた。つまり当初の私の思惑とは違い、一般の霊園の中に「坂本家の墓」も建てられていたのだ。

霊園には「坂本家の墓」の前に、坂本家の墓よりはるかに大きい「武市安哉(あんさい)」の墓が立っていた。調べてみると、浦臼の開拓では武市安哉の方がはるかに大きな役割(他者への影響力)を果たしたようである。

「坂本家の墓」は「坂本龍馬家の墓」と書かれた看板とともに二つの墓が並んで立っていた。この墓は、坂本龍馬の養子の坂本直の妻である留(とめ)と長男坂本直衛の墓だそうである。

※ 武市安哉の存在感のあるお墓です。土佐勤王党を結成した武市半平太の末裔にあたります。

ルートはこの後、武市安哉らが拓いた地に立てられた碑などに導かれるが、そのレポは後編に譲ることにする。

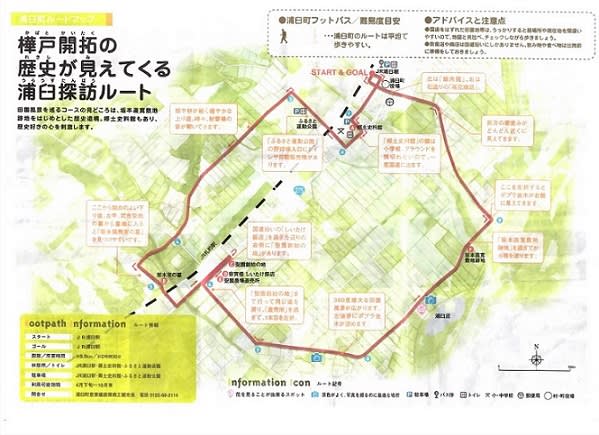

樺戸開拓の歴史が見えてくる浦臼探訪ルート

月形町が樺戸集治監なら、浦臼町は坂本龍馬の甥・坂本直寛をはじめとする高知県土佐から移り住んだキリスト教信者たちによってその基礎が築かれた町である。坂本直寛らの足跡を辿る浦臼町のフットパスだった。

月形町でのフットパスウォークを終えた私は、その足で隣町浦臼町に移った。

浦臼町のスタート&ゴールも月形町同様「JR浦臼駅」だった。都会と違い駐車スペースが確保されていて、他からの者にとっては場所が分かりやすいこともあり、駅がスタート&ゴールになっているのは嬉しい設定である。

浦臼駅の駅舎は面白い造りだった。駅舎に町立の「歯科診療所」が併設されていたのだ。駅舎の改築と歯科診療所を建設するタイミングが重なったことによるものと推測したのだが…。

※ 「ふれあいステーション」という表示とともに「浦臼町立歯科診療所」という表示も見えます。

駅を出て、まずは浦臼小学校の隣に立てられている「郷土資料館」に導かれる。

資料館の外に「北の龍馬館」という幟が立てられていた。「どういうことかな?」と思いながら館内に入ると、職員の方が出迎えてくれた。さっそく疑問をぶつけてみると、「龍馬の家系に繋がる坂本直寛らの資料が数多く展示してあるためにそう呼んでいます」とのことだった。

館内には坂本龍馬や直寛らに関する展示のための部屋が特設されていて龍馬ファンには一見の価値がある資料館である。

※ 「北の龍馬館」という幟がはためいている郷土資料館です。

※ 浦臼小学校の校舎です。右端に見えるのが郷土資料館です。

また、資料館前には機関車の動輪が展示されていた。これは札沼線開通当時の蒸気機関車(C11-177)の動輪ということだが、昭和53年11月に旧国鉄から寄贈を受けたということだ。

ルートは資料館から踏切を渡り田園地帯へと移っていく。多少傾斜がついたところに造られた水田は段差がついた形で造られている。このような情景を岩見沢市ではマップ上で「棚田」と称していた。確かに棚状になってはいるが、本州などで見られる棚田とは似ても似つかない光景である。これを「棚田」と読んでもいいものだろうか?(浦臼町がそう呼んでいるということではありません)

※ 確かに棚上に造成されている水田なのですか…。

一枚のマップを持ってのフットパスウォークに取り組んでいると、地域の事情に疎いこともあり小さな間違いをけっこう繰り返している。今回も「坂本家の墓」に向かっているときだった。十字路に差しかかったときに一本早く左折してしまったのだ。私の地図読みの稚拙さもあるのだが、できればよそ者でも迷わぬような標識が現地に一つ用意されていたらなぁ、と思った。

ため息をつきながら元の道に戻り、さらに直進すると霊園が見えてきた。つまり当初の私の思惑とは違い、一般の霊園の中に「坂本家の墓」も建てられていたのだ。

霊園には「坂本家の墓」の前に、坂本家の墓よりはるかに大きい「武市安哉(あんさい)」の墓が立っていた。調べてみると、浦臼の開拓では武市安哉の方がはるかに大きな役割(他者への影響力)を果たしたようである。

「坂本家の墓」は「坂本龍馬家の墓」と書かれた看板とともに二つの墓が並んで立っていた。この墓は、坂本龍馬の養子の坂本直の妻である留(とめ)と長男坂本直衛の墓だそうである。

※ 武市安哉の存在感のあるお墓です。土佐勤王党を結成した武市半平太の末裔にあたります。

ルートはこの後、武市安哉らが拓いた地に立てられた碑などに導かれるが、そのレポは後編に譲ることにする。