気象のことについてはそれなりに知っていたつもりでいた。しかし、それは自惚れだったようだ。今回の見学で新しい知見を数多く仕入れることができた有益な気象台見学だった。

※ 札幌管区気象台の庁舎の全貌です。耐震補強が施された壁面が厳めしいですね。

4月22日(月)午後、私が学ぶ「めだかの学校」で「大人の社会見学」と銘打って「札幌管区気象台」を訪ねた。

今年度前半期の「めだかの学校」は、私たちのグループが企画運営する「さっぽろの古を訪ねて」と、もう一つのグループが企画運営する「大人の社会見学」が同時並行して実施することになった。そのもう一方のグループが企画した「大人の社会見学」の第一弾が4月22日(月)に行われたのだ。

※ 各種気象観測機器が並ぶ「露場」は整地作業の真っ最中でした。

※ 各種の樹木などが育成されている「標本園」(?)です。桜の標本木もあります。

気象台で案内されたところは、各種の気象計測機器が置かれている「露場(ろじょう)」と桜の標本木をはじめとして各種の植物を生育している「標本園」(という名称かどうかは不明)、そして屋内入ってまずはレクチャー室で気象台の役割について説明を受けた後、「気象情報収集室」、「気象予報室」、「火山観測室」などを巡って歩いた。

拙ブログをお読みいただいている方には既知のこともあろうかと思われるが、私自身が今回の見学で得た新しい知識をここに羅列して、記録として残しておくことにする。

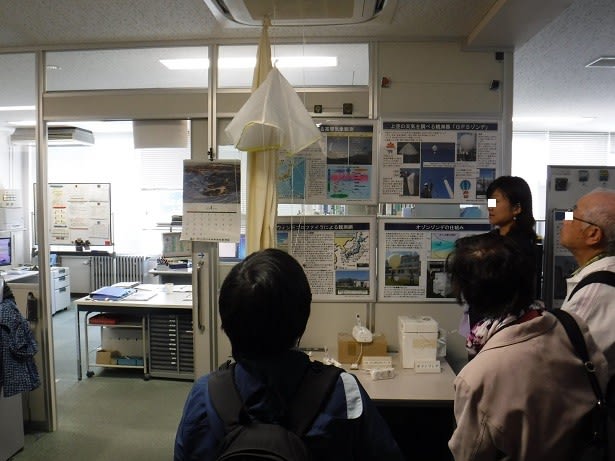

※ 広報係の職員(女性)から説明を受ける参加者たちです。

◆大気に国境はなく、各種の気象情報は地球規模で収集され、それらの情報をスーパーコンピュータで処理して予報を作成するそうだ。しかし、最後は人間の手によって最終的な予報が作成されるということだった。

◆札幌管区気象台が発表する気象予報は最小で「石狩・空知・胆振地方」についての予報であって、それより細かな地域の予報(例えば札幌地方、あるいはさらに細分化された予報)は各気象会社がそれぞれ独自に予報を出していることだという。(民間会社が独自に予報を出すことは認められている)

※ モニターがずらりと並ぶ「気象予報室」です。

◆一方、注意報や警報、特別警報などは気象台以外が出すことは禁じられているそうだ。

◆気象台では毎日、朝8時30分と夕方8時30分にラジオゾンデ(観測機器を付けた大きな風船)を上空に放っているが、この時間は世界的に共通で世界中の気象観測所が一斉に空に放ち、その情報を共有し合っているということだ。

※ ラジオゾンデの前で説明を受けました。

◆気象台では2010(平成22)年から「桜の開花予報」は民間の気象会社に任せ、開花状況だけを情報として流すようになったそうだ。

◆最後に一つ、札幌管区気象台の庁舎横に聳えている高い塔は「旧レーダー塔」は周りの建物の高層化によって使われなくなり、より高い鉄塔の上に風速計や風向計などを取り付けて観測しているという。ただし全ての機器を撤去したわけではないので、一部観測機器は残していて役割は終えていないそうだ。

※ 気象台庁舎の横に聳える「旧レーダー塔」です。

そのほか、まだまだたくさんのことを伺ったが、私のメモには残っていない。

見学を終えて、気象台の庁舎内はさまざまな観測機器から送られてくる情報を収集・処理するための機器に溢れかえっている印象を受けた。それだけに機器の保全や情報の管理には万全の体制を取っているんだろうな、と思わせられた。

ひと昔まえから比べると、気象予報の精度は格段に向上したように感じていたが、その陰には観測体制の整備、観測機器の精度、観測情報の処理などが格段に向上してきたことを実感させられた気象台見学だった。

※ 「火山観測室」では道内の主な活火山を一括してモニターしていました。