よしさんのご厚意により、妻はまたしても「ベーゼンドルファー」を弾く機会を得ることが出来た。

我々夫妻は、いそいそと「あけぼのアート&コミュニティセンター」へ。そこは、先日行った「らー麺山さわ」と至近距離にある。

これが、その「ベーゼンドルファー」。

低音2つの鍵盤が、黒く塗られているのが、見逃せない特色。

この会場には、「ピアノを始めて2ヶ月」という方もいらっしゃったのだが、その演奏は、私を大いに唸らせた。

私も、45の手習いで、ピアノを始めてみようか・・・そんな思いがふつふつと沸いてくる、極めてインプレッシヴな一日であった。

よしさんに、大感謝である。ありがとうございました!

ワンダー・シビックの登場で、私のホンダへの愛情はゆるぎないモノとなっていた。

そして1985年2月。追い打ちをかけるように、ホンダはまたまた魅力的なニューカーを繰り出した。

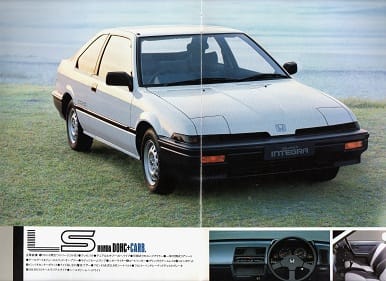

クイント・インテグラ。グラスエリアを大きく取った、魅力的な3ドアハッチバック・クーペ。

しかも、全車DOHCエンジンという、ホンダスピリット炸裂のクルマだった。

山下達郎氏のBGMのCMが、これまた爽快で、このクルマをより輝かせて見せた。

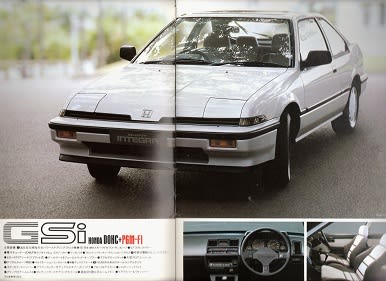

最上級グレードの「GSi」は、パワステ・チルトステアリング・バックスプリット式ピロー付リアシートを装備。

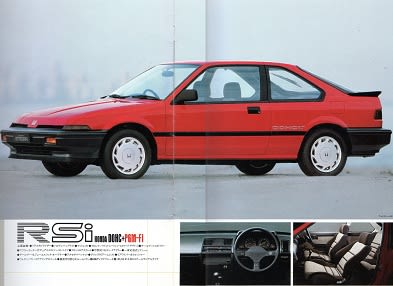

スポーティーグレードの「RSi」。テールゲートスポイラーは、このグレードならではの装備だ。

ボディ同色ではなく樹脂色そのままの点に、流れた時代を感じるが・・・

価格と装備とのバランスに優れた、中間グレードの「ZS」。

余談だが、かつてこのグレードの白いクルマを友人の尾車氏が購入。若かりし日の尾車氏はそのクルマを、多段変格活用したのである。私もよくドライブに連れて行ってもらったものだ。オタモイ海岸とか・・・懐かしいっすネ。

廉価グレードの「LS」。見た目は貧相だが、このグレードもDOHCエンジン搭載なのだ。

この頃F1活動を再開したホンダ。ウィリアムズにエンジンを供給し、ドライバーはケケ・ロズベルグ&ナイジェル・マンセルという、暴れん坊コンビであった。

エンジンに関するメカニカルな解説が満載なのも、当時の時代背景を物語る。

ワンダー・シビック同様の「高性能スポルテック・サスペンション」。

インテグラは、シビックと基本コンポーネンツを共用していたのだ。

当時のホンダは、プレリュードやシビックに「トレイ型インパネ」を採用していたが、このインテグラは「ラップラウンド・スラント・インパネ」を採用。

この当時のホンダ車のインテリアは、デザインや色使いが上手く、競合他車よりもずっとオトナっぽく上質に見えた。

上級グレードには油圧反力感知方式の、パワステを装備。

ATが3速にしかすぎないのは、時代を感じさせる部分だ。

そして、オプションのガラス・サンルーフは、このクルマのイメージにピッタリで、極めて魅力的に思えた。

多彩なポケッテリアに、分割可倒式のリアシート。ユーティリティに富んでいたのも、このクルマの魅力である。

小学生の頃好きだった「オースター・マルチクーペ」を、思わせるものがあった。

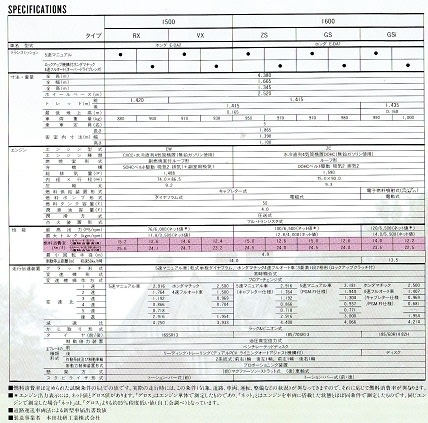

主要装備の数々。今や軽自動車でも常識の「パワーウインドウ」「パワードアロック」だが、この時代だけに、装着車の設定は無い。「エアバッグ」「ABS」も然りである。

5MT車の10モード燃費は14.0~15.4km/Lで、3AT車のそれは12.0~11.6km/L。

当時としては、好燃費のDOHC車だったといえましょう。

まあ、現在のクルマの水準には、遠く及びませんが・・・

「エンジン性能曲線図」に加え、各ギア毎の守備範囲までを示した「走行性能曲線図」が、マニアックで素晴らしい。

さすがにF1に参戦していただけのことはある。ホンダイズム炸裂である。

全長×全幅×全高は、4,280mm×1,665mm×1,345mm。

当時のプレリュードのそれは、4,295mm×1,690mm×1,295mmだったので、全高以外はかなり近いサイズだったことが分かる。プレリュードって、ホントに背が低かったんだなァ・・・

ちなみに、スバルBRZのそれは、4,240mm×1,775mm×1,300mmである。

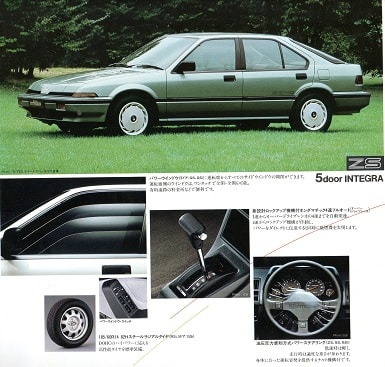

当初は3ドアのみでデビューしたインテグラだったが、同年10月には5ドアが追加設定される。

そもそも、前身の「クイント」というクルマが5ドアだったので、むしろこの5ドアの方が本命だったのかもしれない。

後付け感なく、スッキリと収まったリアのドア。あらためて見てみると、インテグラは5ドアの方が3ドアよりもバランス良く見える。

現在の日本車は5ドア車全盛だが、このような流麗なクーペルックの5ドア車は、少数派である。

カタログを眺めていて、3ドアと5ドアのエンジンスペックが異なっているのに驚愕!

「おおっ、さすがはエンジンのホンダ。3ドアと5ドアで、チューンを変えているのか!」と、一瞬思った。

・・・だがしかし。真相は、「表記上の違い」だったのである。つまり、2月発表の3ドアは「グロス表示」で、10月発表の5ドアは「ネット表示」。なので、実際は同じスペックだったのだ。なんとも紛らわしい・・・

とはいえ、5ドアの方はユーティリティ重視でホイールベースを70mm延長している。その点は、大いに評価したい。

ATが4速に進化したのも、大きなトピック。10モード燃費も、3AT車比で0.6~1.0km/L向上している。

というか、1年待たずに変更するくらいだったら、初めから4AT搭載で出すべきだったのでは・・・

5ドア車には、パワーウインドウ装着車も設定された。やはり、インテグラの本命は5ドアだったのだろう。

グレード構成は、5ドアと3ドアで微妙に異なっている。

5ドアには「GS」という、キャブレターの豪華装備仕様が存在する。

それに対し、スポーティーグレードの「RSi」は、3ドアのみの設定となる。

重量は、同一グレード同志の比較では、5ドアが約30kg重い。だがしかし、10モード燃費の数値は同一である。

5ドア化に伴いホイールベース&全長は、70mm延長された。だが、全幅と全高は同一である。

ホンダが売りたかったのは、本当はこの5ドアの方だったのだろう。

だが、当時の日本では、5ドア車というのは忌み嫌われる、薄幸なる存在であった。

3ドアをイメージリーダーとしてまず販売し、インテグラ自体が認知された後に5ドアを追加する・・・ホンダの販売戦略だったのかもしれないが、5ドアも同時に出したほうがむしろ斬新なイメージを構築出来たのではなかろうかと、私は、気弱に思う。

5ドアがラインナップに加わった1年後の、1986年10月。

インテグラに「4ドアセダン」が追加設定された。

「セダン深呼吸」・・・当時の日本は今とは違って、クルマ≒4ドアセダンというのが定説であった。

「ホンダベルノ店」向けの4ドアセダンのタマを増やすという、販売店対策の意味合いが大きいと思われるこのクルマ。

まあ、結構カッコいいとは思いつつも、私はどことなく釈然としない気分で、この4ドアセダンを迎えた。

「GSi」が最上級グレード。この淡いグリーンのカラーは、当時なかなか斬新であった。

「GS」「ZS」と、そのグレード展開は、おおむね「5ドア」に準じていたのだが・・・

私を最も落胆させたのが、この1.5リッターSOHCエンジンを搭載する「VX」の登場だった。

「全車DOHCエンジン」というのがインテグラの大きな特色で、それが「ホンダイズム」なのだと考えていた私は、このグレードの追加に大いに憤慨した。ホンダに裏切られたような気分だった。「ホンダのピュア・スピリットはどこに行ったんだ!」と、私は海に向かって叫びたくなったものだ。

まあ、今になって思えば、そんなことよりももっと怒るべきことは、世の中には沢山あるのだけれど・・・

ホイールベースは5ドアと同一の2,520mmだったが、室内長は「カタログ上では」5ドアよりも70mm大きくなった。

実際に、5ドアよりも4ドアセダンの方が広かったのかどうかは、比較試乗したことがないので、私には分からない。

ちなみに室内高は1,100mmで、これは3・4・5ドアに共通の数字だ。

独立したトランクルームを持つのが、4ドアセダンのセダンたるゆえんである。

キャビンとトランクがそれぞれ独立していることのメリットは、当然ある。匂いのキツイ生魚や生ごみ等を積むような場合は、やはり独立したトランクルームを持つ4ドアセダンに一日の長がある。

だがしかし、3/5ドアのように、フレキシブルに荷室の大きさを変化させることはできない。

このセダンの登場で、私はインテグラのコンセプトがやや日和ったというか、後退したような印象を受けた。

4ドアセダンであっても、スポーティーな風合いのインテリアは、3/5ドアと同様で、ここは美点である。

まあ、コストを考えると、「4ドアだけに別なインテリアを与えることは出来なかった」というのが、真相かもしれないが・・・

この1.5リッターSOHCエンジンだが、燃費的に1.6リッターDOHCエンジン車よりも、劇的に向上したワケではない。

まあ、税制上のメリットの方が大きかったのであろう。

装備品の数々。「CD」が普及し始めたのが、この頃からであった。

余談だが、我が家でCDを聴くことができるようになったのは、1987年の末のことであった。

1500は2グレード、1600は3グレードのラインナップ。

低いノーズに、ハイデッキ。スタイル自体は、決して悪くない。

当時、リトラクタブルライトの4ドアセダンは、インテグラの他には同社のアコード/ビガーがあった。

この辺りは、確かに「ホンダイズム」の流れだと言えるかもしれない。

4ドアでリトラクラブルライトを持つクルマは、その他にはマツダのコスモくらいしか思い浮かばない。

装備それ自体は、3/5ドアにおおむね準ずるものである。

ただし「ガラスサンルーフ装着車」の設定が無くなったのは、大いに残念。

全長4,380mm×全幅1,665mm×全高1,345mmのスリーサイズ。5ドアに対し、全長が30mm伸びているが、これはおそらくトランクルームの拡大に充てられたのだろう。

インテグラ、若々しいイメージの、大好きなクルマであった。

だが、デビューから歳を重ねるにつれ、徐々にピュアな感じが薄れていったのが残念だった。

いつの日か、このクルマのブランドネームが復活することを、気弱に期待する私である。