妻と「極楽湯 さっぽろ弥生店」に行ってきた。

いろいろとある浴槽やサウナのなかで、私が最も気に入ったのは、釜風呂(スチームサウナ)である。

ミストが鼻腔を湿潤させ、カラダ全体はしっとりと発汗。非常に、心地よい。

入浴後は、天然のアイソトニック飲料「牛乳」で、しっかりと水分補給。

ココロもカラダも潤いを取り戻し、佳い休日であった。

妻・長女と共に、「吉山商店」でのラーメンランチ。

11時20分に、そこに到着。

すでに着席待ちのお客さんが2組ほどいた。

着席待ちの間に、ホール係のおねいさんにメニューを手渡され、注文を尋ねられる。

私はオーソドックスに「みそらーめん」(750円)をチョイス。

妻と長女のオーダーは、「焙煎ごまみそらーめん」(780円)であった。

お客さんの流れはきわめて良く、11時23分には着席することができた。

そして11時25分。

想像以上に手早く、それは供された。

まさに、スムースオペレーターである。

もっちり・ぷりぷりで、人魚のようなぴちぴち感の、中太ちぢれ麺!

妻曰く、ここの麺が、もっとも彼女好みであるとのこと。

まろやか系の味噌スープは、心地良い旨みを口中に拡散させる。

バラチャーシューは、2枚入り。

そこにおろし生姜が載せられているのは、近年の札幌味噌ラーメンのトレンドである。

生姜をスープに溶くと、爽やかな辛味がまろやかスープと融合し、その量の加減で、お味の変化を気分次第で愉しめる。

太くて長めのメンマは、ふくよかな女性の脚のような食感。

11時36分。

沈殿したひき肉やキクラゲをあますことなくいただくため、丼の底まで、完食。

きわめて満足の、土曜の昼下がりであった(^^)

フォードが日本市場から完全撤退するというニュースには、真底驚いた。

先日の札幌モーターショーで、参考出品のマスタングの右ハンドルモデルを見て、フォードが日本市場開拓に本腰を入れ始めた・・・という印象を持っていただけに、まさに青天の霹靂の出来事であった。

フォーカス・フィエスタ等、「欧州フォード」のクルマは、秀作だったのだが・・・

やはり、「米国フォード」のクルマとのブランド混同というか、棲み分けがうまくいかなかったため、このようなことになってしまったのかもしれない。

「現在絶好調のマツダ」との提携解消は、今回の撤退劇の伏線だったのだなぁ・・・(涙)

フォードブランドといえば、私が最も好きだったクルマは、1986年登場の「初代フェスティバ」である。

全長×全幅×全高は3570mm×1605mm×1460mm。

当時としては高めの全高と、張りのあるブリスターフェンダーと、キャンバストップ!

非常にお洒落かつ、実用性も高そうな、魅惑のコンパクトカーであった。

このクルマはマツダの開発で、欧州では「マツダ121」として販売されていたそうだ。

経営難にあえいでいたマツダを、救ってくれたフォード。

そして、現在は絶好調のマツダと縁を切り、日本市場を撤退するフォード。

「盛者必衰の理(ことわり)をあらわす」とは、まさに、このことか。

私がフォード車を実際に買ったかどうかは別として、クルマ好きとしては、実に、感傷的になってしまうニュースであった。

その日は、プチ贅沢に、「洋麺屋 五右衛門」でのランチ。

ホントはラーメンを喰いたかったのだが、調査不足により、近隣のラーメン屋を見つけられなかったのである。

「Aランチ」を「広島産牡蠣と帆立と冬野菜のトマトクリームスープ」(税抜1,130円)のチョイスで、いただいた。

まずは、スープとウーロン茶が供された。

そしてその1分後。

メインの「広島産牡蠣と帆立と冬野菜のトマトクリームスープ」が目前に!

帆立と牡蠣は、2つが同時にスプーンに載ってしまうほど小粒だったが、しっかりとした旨みを包含していた。

そして、それらのエキスの沁み込んだトマトスープが、たまらなく、テイスティ!

そのスープの量もたっぷりで、なにかトマトスープラーメンをいただいたかのような、充実した気分であった。うっしっし。

先日「新千歳空港ターミナルビル」に遊びに行った時に、妻が地味に購入していたモノ。

それが、「カルビー+」の「えびせんショコラ」である。

箱を開けると、それは6袋入りの小分けとなっている。

この手のモノをついつい喰い過ぎてしまう私にとって、嬉しい配慮といえましょう。

もちろん、「えび」も、しっかりと入っている。

チョコレートとこの手のスナックの相性がイイのは、ロイズがポテトチップチョコレートで証明済みである。

そのチョコレート自体は、マイルドビターなテイスト。

そして、サクッとした食感は、「かっぱえびせん」そのまま。

確かに「えび」の存在を感じさせるのだが、それが出しゃばり過ぎていないのが、この製品の美点である。

また、表面のチョコが溶けずに手にくっつかないのが、摩訶不思議で、脱帽モノだ。

そうそう。もちろん、ノンアルコールビールにも、ばっちり合う。

是非、また、妻に買ってもらおう。

12月までは雪が少なくて、イイあんばいだと思っていた、こちら札幌地方。

だが、1月に入ってから、帳尻を合わせるかのように、冬将軍が猛威を揮いはじめた。

1月17日の朝。

マイレガシィの上にはこんもりと雪が積もり、さながら雪見だいふく状態に・・・

1月25日の朝は、冷え込んだ。

マイレガシィの外気温計の示す数値は、-11℃。

普段私が車内でタバコをたしなむためなのだろう。

私の吐息とタバコのヤニの付着したフロントガラスの室内側が、キンキンに凍ってしまった。

エンジンを掛け、デフロスターを最強にし、エアコンの温度設定を30℃にしたのだが・・・

氷が融解し、クルマを発進させることが可能になるまで視界が開けるのに、約8分を要したのであった。

この間のアイドリングが、非常に燃費には、悪い。

そんな状況の12月31日~1月26日までの間。

燃費計数値は9.3km/Lと、芳しくない数字。

満タン法では、352.2km÷41.02L≒8.6km/L。

とはいえ、ガソリン単価101円が、燃費の悪化分を、充分に補ってくれたといえましょう。

月々のお小遣いからガソリン代を捻出している私にとって、このガソリン安は、大きな福音である。

日曜日。

妻の発案により、新千歳空港ターミナルビルへ、JRで遊びに行った。

まずは3階のグルメワールドで、腹ごしらえ。

私は生粋の道産子である。

だが、北海道を中心に数店舗をチェーン展開する「松尾ジンギスカン」に入店するのは、この日が初めてのことであった。

「ラムジンギスカン」は、1人前1,180円。

肉を中心に、野菜を外周に、配置する。

つまり「山で肉を焼いて・溝で野菜を煮る」のが、ジンギスカン鍋の正しいいただき方なのだ。

肉が焼けるまでの間。

サイドオーダーとして注文した、「ラムのたたきカルパッチョ」(ハーフサイズ580円)をついばむ。

しっとりと柔らかく、なかなか秀逸なお味であった。

栄養バランスをおもんぱかって、前菜としての「あっさりごま塩サラダ」(610円)も、ご注文。

さて、そうこうするうちに、お肉が焼けてきた。

「雪わさび」(150円)を薬味として、そいつをいただく。

味付けは濃くもなく、かといって薄くもなく、ラム肉そのものの旨さを味わえる、絶妙なテイスト!

そこに「雪わさび」が、上品な刺激を添える。んまい!

だがしかし。

育ちざかりの私にとって、その分量は、若干モノ足りなかった。

なので、「ラムステーキ」(600円)を、追加でオーダー。

じゅわっとした噛みごたえのお肉が、ワイルド・ハーツで、んまかった。

その後は、空港内をぶらりと散策。

「飛行機が人を乗せて飛ぶ」ということの、不可解さというか恐ろしさ。

あらためて、ライト兄弟の偉大さ&航空学の奥深さを、感じたのであった。

空港内をけっこう歩き回ったので、小腹が空いてしまった。

我々夫妻は、ゴキブリホイホイに吸い込まれるゴキブリのごとく、「立喰い寿し」の看板のお店に入店。

私のオーダーは「鮪赤身」と「いか山わさび」。

握りとしては珍しい、「八角」。

繊細な脂分がお口でとろけるように拡散し、実にプレミアム!

だがしかし、このお店。単価はやや高いかもネ。

新千歳空港での、グルメ旅。

料金的にはリーズナブルとはいえなかったが、なかなか楽しい日曜日であった。

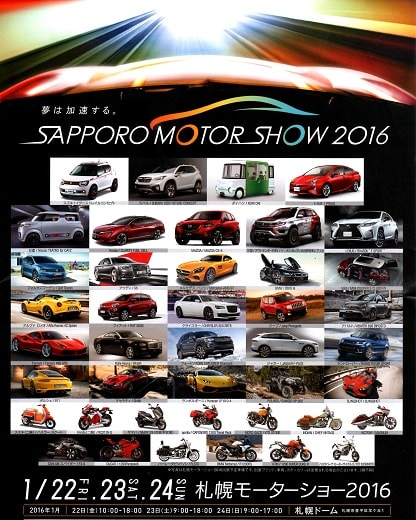

札幌ドームで開催された「札幌モーターショー2016」の見聞録。

今回は「輸入車編」を、お届けします。

まずは、英国車。

多種多様なボディを持つMINI。

私が特に好きなのは、まがりなりにも4座を持つオープン、「Convertible」。

真っ赤なルーフが目に眩しい「JOHN COOPER WORKS」も、大いに魅力的。

「レンジローバーSPORT SVR」。

目元がキリリと、精悍である。

オレンジの原色が意外にも似合っている、「ディスカバリーSPORT」。

3列シート車だが、3列目使用時のラゲッジスペースは、必要最小限といった感じ。

この3列目は、あくまでも「補助席」なのでありましょう。

グラッシーなキャビンが美しい、「レンジローバー イヴォーク」。

状況が許せば、所有してみたい1台だ。

ジャグアーのSUV「F-PACE」は、参考出品車。

「ロールス・ロイスWraith」。

このクルマのドアが、スバル360みたいに「後ヒンジ」で開くことを、今回初めて知った。

続きましては、米国車。

カジュアルなジープ、「コンパス」。

なにかシュモクザメを連想させる、5代目「チェロキー」。

「クライスラー300S」。

スペアタイヤを積んでいるのが、偉い。

バッテリーは、重量配分を考慮して、トランクに置かれているのだろう。

アメリカ車らしからぬ、気配りだ。

右ハンドルのフォード・マスタング!

米国車も、時代とともに、インターナショナルになりつつある。

ポラリスの「RANGER CREW」は、なかなかのレア車と言えましょう。

そして、ドイツ車。

スマート「フォー・フォー」は、3代目ルノートゥインゴと共通の「RRシャシー」である。

精悍さとカジュアル感が同居する、メルツェデス「AMG GLA」。

不良オヤジの魅力を爆発させている、「AMG GT」。

山口百恵の時代からの憧れのクルマである、ポルシェ。

真っ赤もいいが、イエローも似合う、「911カレラ4S」。

アイラインウインドウが美しい、「ケイマンGT4」。

羨望のオープン、「ボクスター スパイダー」。

アウディのクルマたち。

山椒は小粒でピリリと辛い、「S1」。

弾丸小僧、「RS3スポーツバック」。

スバルにとっての脅威、「RS6アヴァント」。

「TTSクーペ」。

アウディTTは、初代のクーペが、最も美しかったかなぁ・・・

おそろいの、ブルー・ライン。

VWゴルフ&パッサートのプラグイン・ハイブリッド車「GTE」。

パッサートのメーターパネルは、先進の「フル液晶」である。

BMWブランドとしては初の横置きFF車、「218iアクティヴ・ツアラー」。

最近フルモデルチェンジして、FR→FFへの大転換を果たした「X1」。

BMWとしては価格的にもお値ごろだし、個人的には非常に注目しているクルマである。

是非、一度、試乗させていただければ、シアワセだなぁ・・・

いまや希少なストレート6エンジンを縦に積む、「M4クーペ」。

デザインがきわめて斬新な、エコ・スーパーカー、「i8」。

そして、イタリア車は、やはり妖艶である。

見た目は可愛いが、実は獰猛な2シータースポーツ、「アバルト695biposto」。

全てが色っぽい、アルファロメオ「4CSpider」。

北方謙三氏も愛した、マゼラッティ。

こちらは、「ギブリSQ4」。

そして、「グランツーリズモ MC STRADALE」

4シーターオープンの「グランカブリオMC」。

イタ車といえば、やはり、スーパーカーだ。

V12エンジンを搭載する、ランボルギーニ「アヴェンタドール」は、「ムルシエラゴ」の後継車である。

そしてV10エンジンの「ウラカン」は、「ガヤルド」の血筋を引く。

イタリアの華といえば、やはりフェラーリ。

一見2シーターだが、実は4シーターの、「カリフォルニアT」。

「458イタリア」の流れを汲む、美しさ。

フラッグシップの「488GTB」。

札幌モーターショー。

今年も実に面白かったのだが、前回同様、ルノー・プジョー・シトローエンの「フランス勢」がまったく出展していないのは、なぜなのだろう?

加えて、スウェーデンのボルボも、今回、見かけなかった。

そこには、なにか政治や経済のしがらみがあるのかもしれないが・・・

これは、まさしく、画竜天晴を欠くとしか、言いようがない。

再来年の開催時は、是非フランス車及びスウェーデン車にも、参加してほしい。

私の、小さな、願いである。

尾車氏とともに、札幌ドームで開催されている「札幌モーターショー2016」に行ってきた。

スバル車オーナーの私としては、やはりまずはスバルのブースをチェック。

「BRZ GT300」はスーパーGT参戦車である。

サンライズイエローのカラーが目に眩しい、「S207」。

税込5,994,000円の高価格車ながらも、限定400台は即日完売したという。

280km/hまで刻まれたスピードメーター、そして6MT!

この高価格車をやすやすと購入できる方々が、激しく羨ましい・・・

次期フォレスターのスタディモデルといわれている、「VIZIV FUTURE CONCEPT」。

次のフォレスターも、大いに期待できそう。

そしてそれは、次の私のパートナーとなる可能性大である。

ダイハツからは、「キャスト アクティバ 雪ミク仕様」が、この札幌の地で初公開。

そして、三菱。

「アウトランダーPHEV バハポルタレグレ500参戦車」は、なかなか精悍。

レクサスからは、スピンドルグリルが印象的だが、ヘッドライト周りのデザインがやや煩雑な、「GS F」。

続いて、トヨタ車。

レクサス同様、ディテールのデザインがややビジーな、4代目プリウス。

このクルマについては、近日中に試乗させていただき、じっくりとインプレッションを語ってみたいと思う。

コンパクトFRの「S-FR」は、牧歌的で、なかなかヨイ。

ぜひ、市販してほしいものだ。

燃料電池車の「FCV PLUS」。

ショーカーとはいえ、その衝突安全性能には、やや不安が残ると、私は思いました。

ホンダの燃料電池車「CLARITY FUEL CELL」。

近年のホンダにしては、プレーンなデザインで、個人的には好印象。

やはり着目は、イギリスから750台限定逆輸入販売の、「シビック TYPE R」!

その価格は、なんと税込428万円。

さらに、このクルマの「紙カタログ」の用意は無く、WEBカタログのみしかないとのこと!

カタログ収集が趣味の私にとって、実に悲しい現実である。

とはいえ、このシビック。悪くないデザインだと思う。

「TYPE R」ではないノーマル仕様を、200万円台で日本で売れば、インプレッサやアクセラの好敵手となるような予感がするのだが・・・

ひっそりと展示されており、人だかりも無かった、「マクラーレン・ホンダMP4-29H」。

まあ、昨年のあの成績では、致し方ないか・・・(涙)

今年は、せめて、表彰台を!と、期待したい。

「NSX CONCEPT-GT」。

フェラーリの呪縛から逃れた、ホンダオリジナルな感じのスタイリングだと、私は評価したい。

近年なにかに開眼したように、デザインが素晴らしくなった、スズキのクルマ。

コンパクトクロスオーバー「イグニス」も、心地良い道具感に溢れ、実に魅力的。

「マイティデッキ」は、かつての「マイティボーイ」の再来と、言えましょう。

マツダは、今回も全ての展示車のカラーを「ソウルレッドプレミアムメタリック」で、統一。

ロードスターは、やはりクルマ好き注目のホープスターで、かなりの人だかりが出来ていた。

日産車での注目株は、「ノートNISMO」。

レッドセンターマークのアルカンターラ巻3本スポークステアリングに・・・

5MTというのが嬉しいじゃありませんか!

ちなみに、「6速でなく5速」というのは、日産の見識だと思う。

ギアの段数というものは、多ければ偉いというものではなく、エンジンのトルク特性によって決められるのが正しい姿なのである。

「NISSAN CONCEPT 2020 vision gran Turismo」は、イメージスケッチが飛び出す絵本になったかのようで、なかなかの存在感であった。

そして、ベロタクシーのようなスタイルが愛くるしい、冬に強い電気自動車という「北海道発EV」。

国産車だけでも、この充実ぶりの、「札幌モーターショー2016」!

近日中に、「輸入車編」を、レポートさせていただこうと思います。

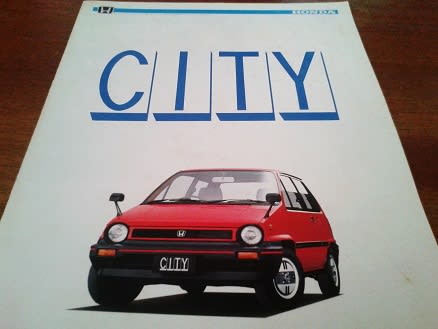

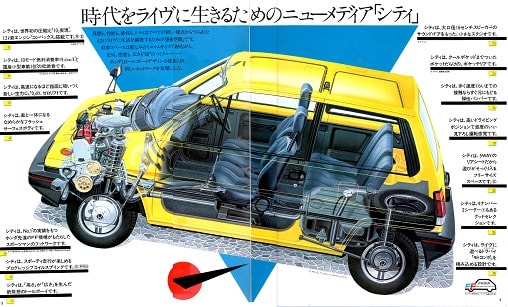

1989年3月から1991年2月までの間。

私の愛車≒リアルに愛したクルマが、15万円で購入した「1982年式ホンダ・シティR(5MT)」であった。

今回は、カタログで、このクルマを振り返ってみたい。

「シティは、ニュースにあふれてる。」

小さいクルマながらも、コンセプトがしっかりと立っており、「安いからではなく、主義で選んだのだ」と思わせるイメージ。

それを、この初代シティは、持っていたように思う。

3380mmと短い全長ながら、大人4人がしっかりと乗れて、当然スペアタイヤも標準装備。

財布の軽い大学生だった私のアシとして、このクルマは本当に活躍してくれた。

「シティは、コンバックス。」

CVCC-Ⅱ「コンバックス」エンジン。

このエンジンの開発者は、後にホンダF1総監督となる桜井淑敏氏である。

実際、燃費は非常に良く、通常使用でリッター15kmは楽に走った。

ただし、「セミオートチョーク」の扱いにはコツが必要で、下手をするとプラグがカブって再始動困難となってしまう。

そうなったときは、「スロットルペダルを床まで踏みつけて、スターターを回す」と、大抵の場合、再始動できる。

この方法を教えてくれたのは、ほかならぬ「徳大寺有恒」氏だった。あらためて、感謝いたします。

キャブレターゆえか、プラグにカーボンが溜まりやすく、時々金ブラシで磨いたりしたものだなぁ・・・(遠い目)

「シティは、ゼロリフト。」

ゼロリフト&フラッシュサーフェスボディで、地面に吸い付くように走るとの触れこみである。

私も実際運転していて、このクルマが「横風に弱い」という印象を持ったことは無かった。

後に乗った「初代エスクード」の方が、「強風の日の橋の上」を走る際は、緊張を強いられたものである。

「シティは、スポーツマン。」

このクルマの最大の弱点は「固すぎる足回り」だったように思う。

舗装された良路では、キビキビとゴーカートのように爽快に走ってくれたのだが・・・

未舗装路や冬のソロバン状に凍った冬道では、もういけない。

ストロークの無いサスとショートホイールベースとの相乗効果。そして、激しいキックバック。

それゆえに、どこにすっ飛んでいくかわからず、怖い思いを何度もした。

冬道で、アルバイト先で乗った「日産ADバン」は、やけに頼もしく、安定感があるように思えたものだ(^_^;)

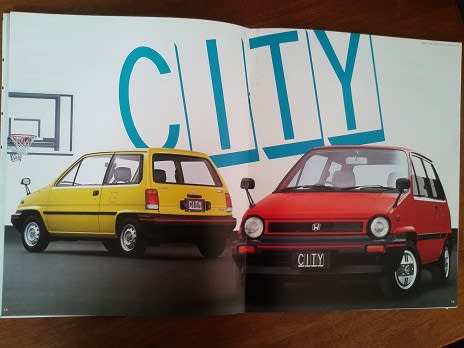

「シティは、トールボーイ。」

全高1470mmは、1980年代初めのクルマたちの中では、群を抜いて高かった。

大人4人が十分に乗れ、私もこのクルマで日帰りで函館に行くなど、いろいろと思い出づくりをしたものだ。

ちなみに、私が今乗っているBPレガシィ2.0iの全高は、このシティと全く同一の1470mm。

現行フィット(FF)は1525mm・スイフトスポーツは1510mm・デミオは1525mm・アクアは1500mm。

現代のコンパクトカーは、総じて、この初代シティよりも、背が高い。

背の高さは、やはりスペースに効くのだ。

初代シティのコンセプトは、21世紀の現代を、先駆けたものだったといえましょう。

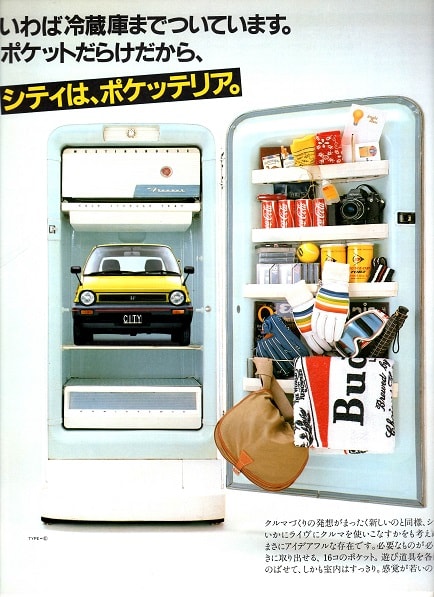

「シティは、ポケッテリア。」

いろいろと収納スペースが多かったのも、このクルマの美点だった。

特に、カセットテープが7本入る「ドアポケット」が、左右ドアに配されていたのは、大いに重宝した。

当時積んでいたカセットテープは、サントリーサウンドマーケットをエア・チェックした「オールバラッズ・フォー・ラバーズ」や「ゴールデン70’s」、T-スクエアの「F-1 GRAND PRIX」、「太田裕美BEST」、サザンの「タイニィ・バブルス」「ステレオ太陽族」「ヌード・マン」、そして吉田拓郎各種だった。

なお、私のクルマはエアコン未装着だったので、助手席インパネ上の「クールポケット」は、単なる物入れとして活用していた。

「シティは、フレンドシップ。」

カーボンが付着したスパークプラグを磨くため、ボンネットはよく開けた。

また、私の乗っていたシティはエンジンオイルの減りが異常に速く、いつも4L缶を積んで、警告灯が点く度に、継ぎ足しながら走っていたものだ。

バンパーはポリプロピレン樹脂そのままで未塗装だったが、バンパーの本来的役割を鑑みると、これが正しい姿のように思える。

私は時折「アーマオール」で、このバンパーを磨いたりしていた。そうすると、しっとりとしたツヤが戻り、イイ感じになり、一人悦に入っていた(^^)

また、このクルマ。短いノーズゆえか、エンジンルームを覗いてもウォッシャータンクは確認できず、助手席のドアを開いて残量を確認する仕掛けとなっていたのである。

「シティは、見下ろし運転感覚。」

高めのアイポイントと、低いウエストライン、広い窓面積。

視界良好で、短い全長とスクエアなボディにより、非常に取り回し良く、運転しやすいクルマであった。

ステアリングはいわゆる「重ステ」だったが、華奢な私の腕力でも、パーキングで難儀するようなことはなかった。

ステアリングといえば、私の記憶が確かならば、私のシティは「尾車氏から譲り受けたインテグラ用の3本スポーク」のものに、換装していたはずである。

「シティは、フリーサイズ。」

全長3380mmと短いクルマであるが、必要十分のラゲッジスペースを持っており、定員乗車時でもビールの瓶ケースを積むことが可能であった。

ちなみに、現行ワゴンRの全長は3395mmであり、「初代シティは現代の軽規格のクルマよりも短かかった」という事実が、ここに判明した。

私はここで、どうしても、トヨタiQのことを思いだしてしまう。あのクルマ、「全長3m以内」にこだわり過ぎて、少なくとも日本国内では「誰が何のために使うクルマ」なのか、意味不明になってしまった。

このシティやワゴンRの方が、「iQよりもずっと偉い」と、気弱に、思う。

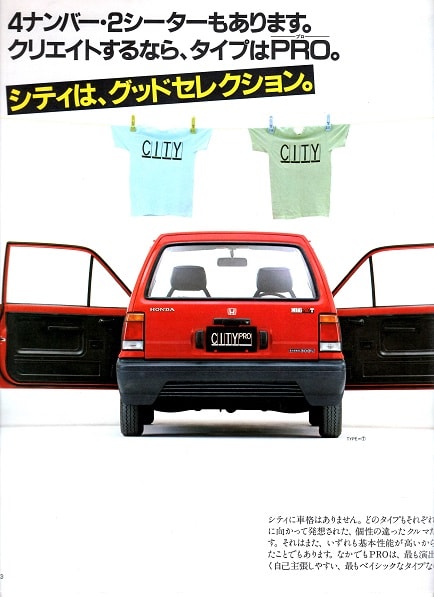

「シティは、グッドセレクション。」

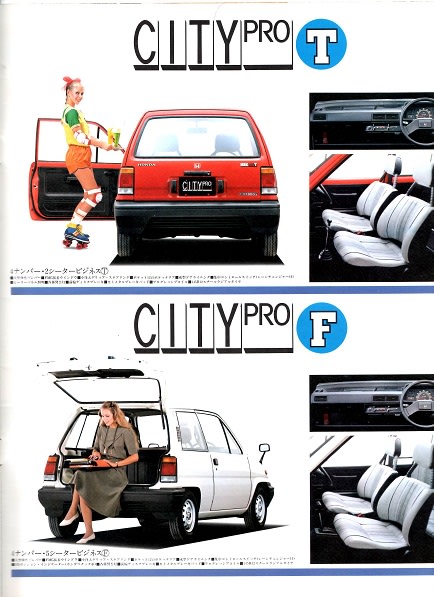

「プロ」と呼ばれる4ナンバーのバンを持っていたのは、ホンダの商用車ラインナップ拡充のための、苦肉の策だったのだと思料される。

エンジンはデチューンされ、ブレーキは「真空倍力装置」を省き、タイヤは145R12-6PRLTという「軽トラック規格」となる。

この、シティ・プロ。果たして、存在した意味は、あったのだろうか。謎である。

「モトコンポは、トラバイ。」

シティのラゲッジスペースに収納出来るバイク「モトコンポ」。

こういった芸当ができるのも、バイクメーカーでもあるホンダならではだと、いえましょう。

まあ、現実として、クルマにバイクを積むことのメリットがどれだけあったのかは、未知数だったかもしれませんが・・・

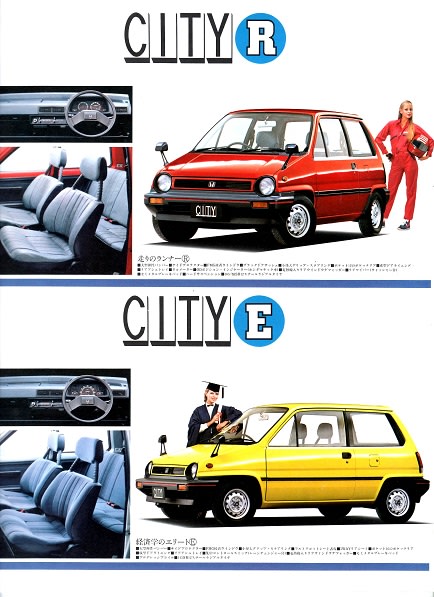

バリエーションは、4つ。

「走りのランナー」R。

「経済学のエリート」E。

「4ナンバー・2シータービジネス」T。

「4ナンバー・5シータービジネス」F。

装備を比較すると、タコメーター・フットレストが装着されるのは「R」のみだが、いわゆるポケッテリアというか収納関係は「E」のほうがむしろ充実している。

フロントシートベルトがELR付になるのは「E」のみだが、リアワイパーが付くのは「R」のみ。

「E」と「R」の、どちらのグレードが上なのかは、ユーザーの考え方次第ということになる。

この辺のセンスは、なんとも、ホンダらしい部分だったと言えましょう。

「R」(5MT)の全長×全幅×全高は3380mm×1570mm×1470mmで、車両重量は驚愕の665kg!

ちなみに、現行フィットのそれは3955mm×1695mm×1525mmの1080kg。

軽自動車のN-WGNが3395mm×1475mm×1655mmの830kgである。

1980年代と現代では、衝突安全に対する考え方の違いも大きいのだろうが、それにしても、初代シティは、軽い!

現代の技術で初代シティのようなディメンションのクルマを造ったら、相当いいクルマになるような予感がするのだが・・・そんなクルマの登場を、個人的には、熱望する。

私の記憶が確かならば。

このビーフシチューソースは「スイートデコレーション」という名の家具屋で、単身赴任地宅用に購入したモノである。

この手のレトルトパックものは、「湯煎」の方が「レンジ調理」よりも、確実に、ウマいのだ。

湯煎後に確認したところ、その価格は分量2人前で税込100円!

パッケージには「2人前」と明記されていたものの、その分量は「成人男性1人前」に、適量と思われる。

また、パッケージ写真と違って「具」のカタチが目視で確認しずらいのは、この手の格安レトルト製品にありがちな実態である。

スプーンで慎重にルーを探ると、じゃがいも・牛肉・人参らしきモノが発掘された。

具の質感にはやや不満が残るものの、デミグラスソースのまろやかさとトマトの甘みが効いたルー自体のお味は、なかなかのモノ。

これで税込100円ならば、そのCPはきわめて高いといえましょう。

相応に満足の、レトルトディナーであった。

大丸の地下1階「ほっぺタウン」にて、「ばかうけ」の「ウニ味」なるモノを発見してしまった。

自称ばかうけフリークである私は、迷うことなく、購入。

ちなみにこれは、「北海道みやげ」として販売されている模様で、税込価格は432円だった。

ウニ味・・・きっと、「プリンに醤油をかけたようなお味」なのだろうと、私は想像を膨らませていた。

原材料をチェック。

「ウニパウダー」と「蝦醤パウダー」が、お味の決め手のようだ。

そして、販売者が「栗山米菓」ではなく「北海道観光物産興社OL」となっているのが、ややミステリアス。

封を開けると、ほのかに拡がる、磯のかほり。

醤油系海藻サラダ味と表現できそうな、そのテイスト。

ばかうけの基本はやはり「青のり味」だとは思うが、時にはこういう変化球も、悪くない。

充実の、おやつタイムであった。

羽毛布団の中心に、シアワセそうに佇む、チャロ君。

だがしかし、先日私が病に倒れたため、最近は散歩不足気味である。

その欲求不満が爆発したのだろうか。

彼は家人の隙をつき、食品庫の扉を開けて、餅を引っ張り出して、このようにズタズタに!

これを見た「餅好きの私」が、怒りに打ち震えていると・・・

ただならぬ空気を察してか、チャロ君は「ハウス」に自主的に、引っ込んだ。

「自主反省」なのか「緊急避難」なのかは、謎ですが・・・(^_^;)

インフルA型に罹患し、ようやく、復活。

そして仕事は、当然ながら、溜まっているハズ。

ま、まにあわせなくては・・・(^_^;)

日曜のランチは、妻の提案により、サツエキ北口の「175°DENO担担麺」で摂ることに。

11時47分に、そこに到着。

モノトーンでカウンターのみの店内は、ラーメン店というよりはお洒落なカフェバーチックで、女性が一人で入店するのにも違和感のなさそうな雰囲気。

実際我々夫妻の入店時、店内には、男性よりも女性の方が多かった。

私は「汁あり担担麺 シビれる」(税込850円)の食券を購入。

ちなみに、妻のチョイスは「汁あり黒ごま担担麺 シビれない」(税込950円)であった。

12時05分。

混んでいた割には迅速に、それは目前に供された。

挽肉を絡め取るようにしながら、まずは麺をいただく。

しなやかでありながらももっちりとした女性の脚のような、その食感!

クリーミーでまろやかな旨さの、白みそベースのスープ。

そこにはしっかりとラー油と山椒の辛さが効いており、基本は優しいが仕事には手厳しい女性のような味わい。

ちなみに、妻オーダーの「黒ごま」の方は、これよりもちょっとビターで焙煎な風味であった。

具を拾いやすいように「目空きのレンゲ」が提供されているのも、見逃せないチャームポイント。

ジューシィーな挽肉・シャキッとした水菜・カリッと香ばしいカシューナッツたちを、スープの中から救出し、余すことなくお口に運ぶ。

とはいえ、結局スープまで完飲してしまうのは、私の悲しい性(サガ)である。

後味は基本まろやかながらも、舌をビリビリ痺れさせる山椒が、しっかりと存在を主張。

850円でも高くはないと思わせる、エクセレントなランチであった。