私は'91年から'93年にかけて、マリナーブルーのNAロードスターと幸せな毎日を過ごしていた。

だが、その期間には。

マツダからは「魅力的なロードスターの限定車」が次々に発表され、私は地団駄を踏んでいたものだ。

そんなロードスターの限定モデルを、あらためてカタログで振り返ってみたい。

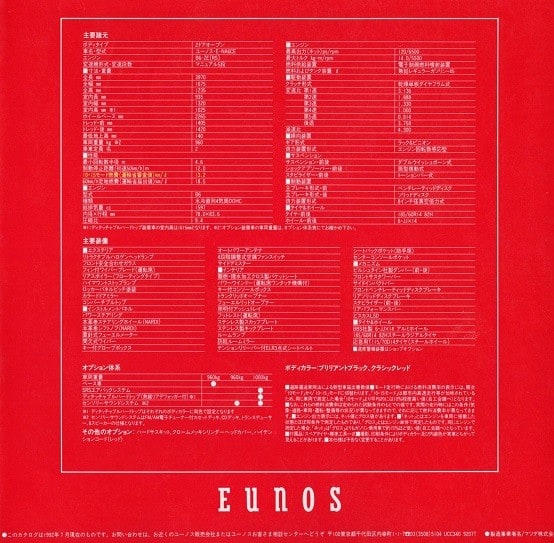

今回は、’92年7月にリリースされた「Sスペシャル」を見てみよう。

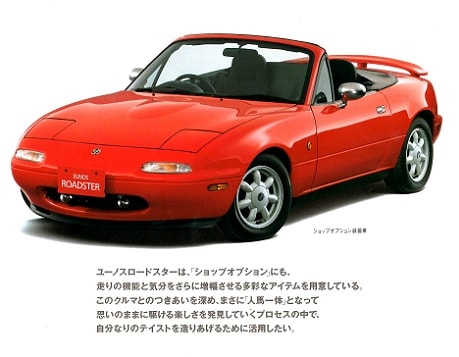

もともとユーノスロードスターは、「人車一体感」をコンセプトとして開発されたクルマである。

それをさらに推し進めて、よりダイレクトなハンドリングを目指したのが、この「Sスペシャル」だった。

これは、厳密にいえば「限定モデル」ではなく「追加モデル」である。

インテリアでは、「ナルディ製本革ステアリング&シフトノブ」「ステンレス製スカッフプレート&キックプレート」で、ノーマル車との差別化を図っている。

そして、この特別仕様車のキモは、やはり「Sスペシャル専用チューンサス」でありましょう。

そのダンパーは、みんな大好き「ビルシュタイン製」。

加えて、「フロントサスタワーバー」で武装し、ボディ剛性をup。

さらには、ショップオプションで「サンソリーサウンドシステム」を用意。

かつて私は、「センソリーサウンドシステム付の試乗車」に乗ったことがあるが、重低音がお腹の底に響いて、非常に魅力的なモノであった。

しかしながら・・・アルミ調のドアスピーカーパネルとキックプレートは私の趣味ではなかったことを、申し添えておこう。

この、ブリリアントブラックの塗装色に、BBSのアルミが美しく映える。

しかしながら、追加された「リアスポイラー」はプレーンで美しいロードスターのヒップラインの流れを、ややスポイルしてしまったように、個人的には思う。

とはいえ、当時のこのクルマの車両本体価格は、驚愕の203万円!

ナルディ・ビルシュタイン・BBSの「3種の神器」付で、このお値段は、まさしくバーゲンプライスだったと思われる。

ああ、「S special」。

こんなクルマが今、新車で売られてたら・・・

家人の反対を押し切ってでも、買っちゃいますネ(ヨダレ)

我が家の書庫を整理していたら。

なんと「スバル360」のカタログが発掘された。

コレは「ヤエスメディアムック83」の別冊付録の、復刻版。

なかなかインタレスティングだったので、この機会にご紹介させていただこう。

【これからの時代の国民車】

このクルマの登場は1958年=昭和33年。

私が産まれる、はるか前のことである。

ちなみに、昭和33年産まれの有名人は、玉置浩二さん・岩崎宏美さん・森昌子さん・久本雅美さん等、そうそうたるメンバーだ。

【信頼できる高性能エンジン】【スムースな変速】

エンジンは、現代では絶滅したと思われる「空冷2気筒」。

トランスミッションは、私が運転した経験の無い「3MT」だった。

【経済的な燃費】

カタログ燃費は28km/Lで、現代の水準でも立派な「エコカー」である。

👆の写真の「混合油」っていうのが、謎めいてるが・・・・

また、バイクのごとく「リザーブタンク」が付いていたというのも、着目点。

それよりも「燃料計」を装備してくれたほうが、親切だったとは思うのだが。

まあ、日本のマイカー黎明期の、そういう時代背景だったのでありましょう。

【優れた登坂力】【安定した乗心地】

この、赤と青のイラストを見て。

昔、学習雑誌の付録に付いていた「赤青セロファンメガネの飛び出す絵本」を、私はふと思い出した。

【軽量で丈夫なモノコック・ボディー】

現代のクルマは、ほぼ100%「モノコックボディ」だが・・・

それを日本で初めて採用したクルマが、この「スバル360」だったのだ

【回転半径はわずかに4メートル】

ちなみに、21世紀の最小回転半径ランキングでは、「スマート フォー・ツー」の3.3mがトップのようだ。

私が過去乗っていたクルマで、最小回転半径が最も小さかったのは、3代目ミニカの3.8mだったと思われる。

【広い室内】【十分な荷物入れ】

確かに、カタログ写真の後席に座る女性のニースペースは、一見では余裕しゃくしゃくに見える。

ただし、ドライバーが適正なドライビングポジションを取ったならば・・・

その限りではないと、私は、気弱に思う。

また、窓ガラスの開閉は、「レギュレーターハンドル」ではなく、おうちのような「左右開閉式」だったように見受けられる。

極めてシンプルな、インパネ。

カーラジオはおろか、空調コントロールパネルすら、見あたらない。

しかしながら、半透明なサンバイザーは、なかなかヨイと、私個人は考える。

【三段調節のフロントシート】【特装暖房】

シートは、背もたれの角度調整機構は無く、3段階の前後スライドのみだったように見受けられる。

この辺も、なんというか、時代ですなぁ・・・

そして、この復刻カタログで初めて知ったのが。

この「コンバーチブル」の存在。

当時は、現代のように「ボディ剛性」とかをチマチマいう人が居ない、おおらかな時代だったのでありましょう。

私は、このクルマのリアルタイム世代ではないが。

TVドラマの「熱中時代 刑事編」で、この車が登場したシーンは、鮮明に脳裏の中にある。

フィアット500同様、「語り継がれるべきクルマ」なのだと、あらためて思うのであります。

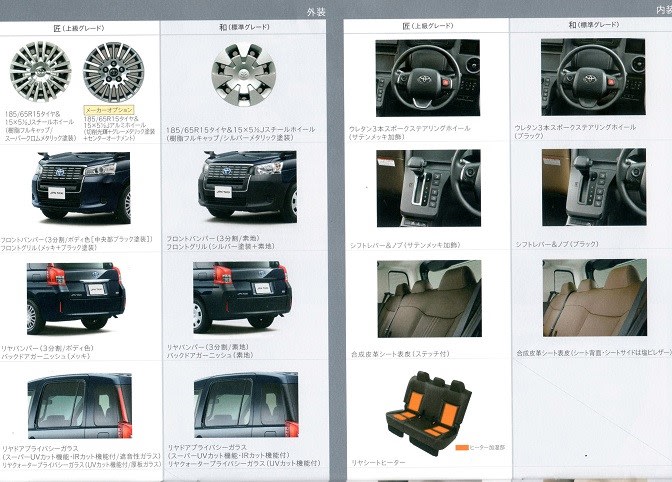

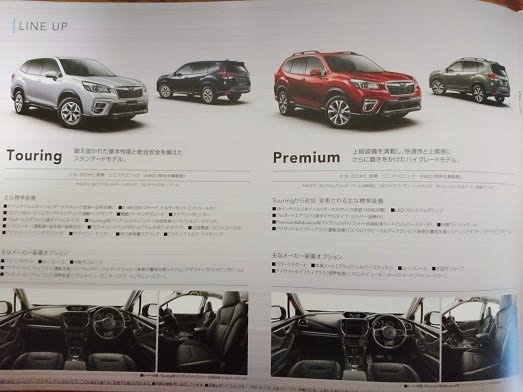

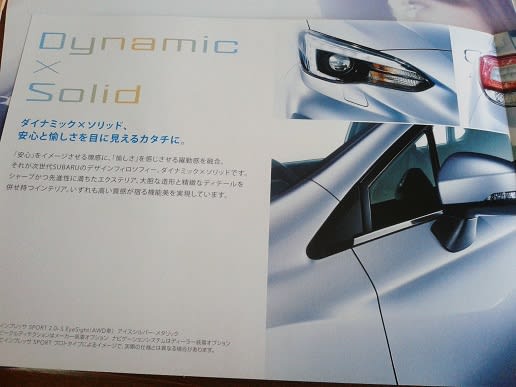

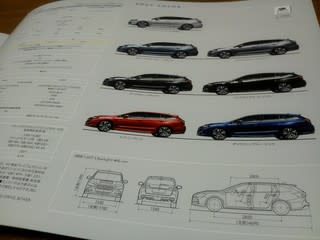

マイレガシィの6ヶ月点検時に入手したのが、今回新型(5代目)となる「フォレスター」のプレカタログである。

プレカタログのメインモデルは「X-BREAK」。

室内外に施されたオレンジ色の加飾が、アクティヴ感を表現する。

グレードは上記4つだが、エンジンが2.5Lメインになったこともあってか、ベーシックグレードの価格は、先代より20~30万円ほど上昇している。

ボディ・カラーは基本9種だが、「X-BREAK」については、上記4色に限られる。

喜ばしいのは、ハイブリッドモデルの「Advance」を除くグレードに、「スペアタイヤ」を標準装備していること!

やはり、SUVだけに、スバルのこの見識は正しく、過去数回「パンク修理キットでは対応できないパンク」に見舞われた経験を持つ私は、大いに首肯する。

ともあれ、早く、実車に乗ってみたいっすネ(^^)

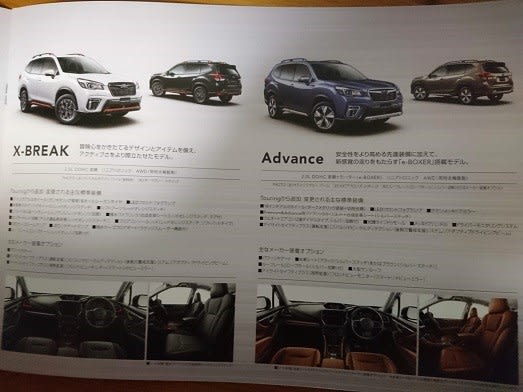

友人のdadyson氏が、メルツェデスのプラケースに入れて、私に届けてくれたもの。

それは、「BMW3シリーズ(E36)」のカタログ等のお宝じゃありませんか!

氏は、かつて、このクルマのオーナーだったのである。

今回は、ありがたいこのカタログを、ご紹介させていただきましょう。

E36は、「3シリーズの第3世代目」のクルマで、1990年~2000年まで販売されていたモデルだ。

端整な4ドアセダンながらも、レッドやグリーン等の原色系カラーも、似合うクルマだった。

ちなみに、今回いただいたカタログは、1991年に発行されたモノである。

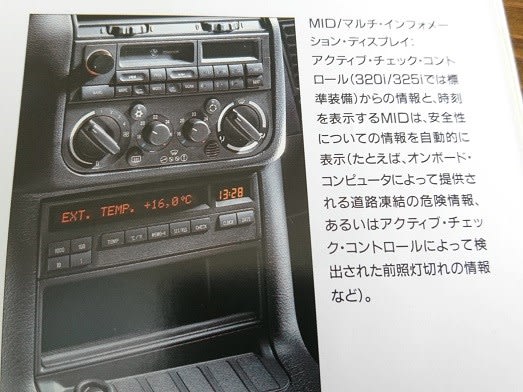

ドイツ的に、精緻で生真面目な、そのダッシュボード!

ドライバー側にやや傾いているのが、「ドライバーズ・ファースト」という、BMWの「ポリシ」を感じさせる。

さすが「エンジン屋」のBMWだけあって、紙面の多くは、エンジンの解説に費やされている。

前後重量配分50:50は、これまたBMWの「記号」である。

当時輸入されていた3シリーズのトランスミッションは、ATのみ。

3種のプログラム(S:スポーツ、E:エコノミー、*:ウインター)のそれぞれのモードによる「ギアの守備範囲」が、図示されている。

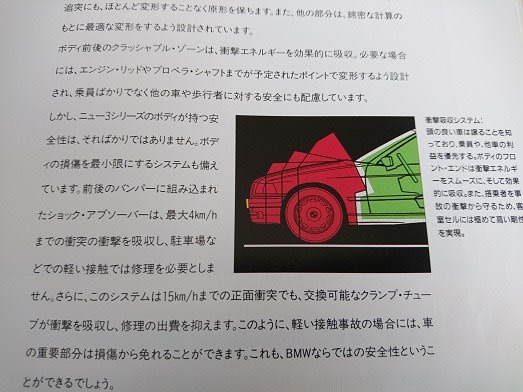

また、衝突時の「ボディシェルの安全性」についての解説も、ぬかりない。

見やすい4連メーターは、BMWの伝統的デザイン。

タコメーター下部に配されているのは、「エコゲージ」というか、いわゆる「瞬間燃費計」である。

使いやすそうな、4連ダイヤル式の空調ダイヤル。

オーディオがカセットなのは、ま、時代でありましょう。

スポーティでありながらも、エレガントなデザイン&色調の、シート。

もちろん、シートベルト等にも、安全性への配慮を怠っていない。

ただし、このカタログで確認する限りは、後席中央席のそれは「2点式」に留まるように見受けられるが・・・

まあ、それも時代なのでありましょう。

全長×全幅×全高は、4435mm×1695mm×1395mmで、らくらく「5ナンバーサイズ」に収まる。

ちなみに、現行3シリーズのそれは、4645mmx1800mmx1440mmで、210mm長く・105mm幅広く・45mm背が高い・・・ということになる。

蛇足ながら、現在のカローラのサイズは4400mm×1695mm×1460mmなのだ。憶えておこう。

そして、主要装備の数々。

当時の318iが「レギュラーガソリン仕様」だったという点は、見逃せない美点かもしれない。

思うに、「高品質でスポーティな5ナンバーセダン」というのは、今では絶滅しまったといえるかもしれない。

昨今のドイツ車は、BMWに限らず、デカくなり過ぎだと思う。

衝突安全とかの要件をクリアするために、そうなってしまったのかもしれないが、私は、日本から「5ナンバー枠に収まる魅力的なセダン」がリリースされることを、心より願いたい。

’91年2月~’93年10月までの2年8か月。

私の愛車≒リアルで愛したクルマが「ユーノス・ロードスター」(いわゆるNAロードスター)だった。

就職が決まっていたとはいえ、まだ学生だった当時の私は、金利9.8%の5年ローンを組んで、まさに清水の舞台から墜落する気持ちで、初代シティからこのクルマに乗り換えたのである。

その「ユーノスロードスター」を、カタログで振り返ってみたいと思う。

このカタログは、「1989年10月現在」のモノ。

ユーノス・ロードスターの、ほぼ最初期のカタログであると、思われる。

「だれもが、しあわせになる。」

このコピーが、当時免許取得から1年経っていなかった私の、ハートを鷲掴みにしたのだ。

Bow氏のイラストが、そこここに散りばめられた、このカタログ。

ちなみに上のイラストは、私が所有するお宝である「ユーノス・ロードスター トランプ」と同一の絵柄である。

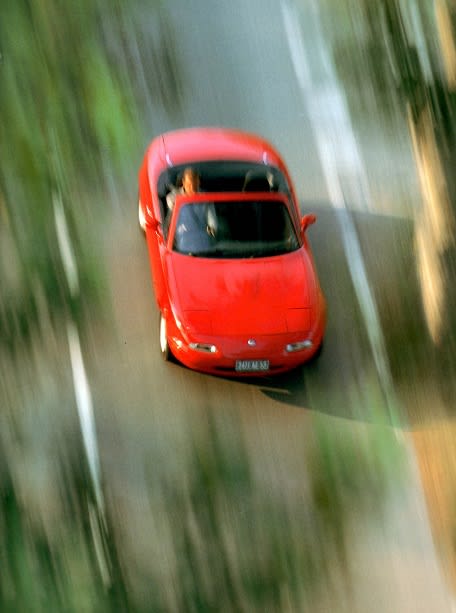

イメージカラーは「クラシックレッド」。

このクルマは、走っている姿が、そして幌を開けている姿が、本当に良く似合い、なにか生き物のように活き活きして見える。

とはいえ、幌を閉じている姿も、なにかしゃなりとして、決して悪くない。

このカラーは、私の愛車だったクルマと同じ「マリナーブルー」である。

どんな風景の中にあっても絵になる、そのスタイル。

ただ愛らしいだけではなく、なにか凛としたカッコ良さを持っている。

クラシカルな5連メーター。

「油圧計」(中央上)が装着されているのが、当時としても珍しい。

まあ、私は、あんまりそれを気にしたことはなかったが・・・(^^;

ブラック基調のスポーティなインテリア。

サイドブレーキレバーが助手席側に寄っているのは、「左ハンドルの輸出仕様とパーツを共有していた」がゆえである。

だが、タイトな室内空間なので、それはむしろ「右ハンドルの方にちょうどイイ位置」だったともいえる。

撥水加工のバケットシートも、掛け心地上々。

ヘッドレスト内左右には、オーディオスピーカーが内臓されており、これがオープン・エアでも、心地良いミュージックを、鼓膜に届けてくれた。

「ファン調整ダイヤル+3本レバー式」の空調コントロール。

これは手を伸ばすとちょうどいい位置にあり、手探り操作性もバツグンで、本当に使いやすかった。

秋の晴れた日なんかだと、ヒーターを効かせれば、フルオープンにしてもそんなに寒くない・・・というか、むしろ頭寒足熱で、非常に気持ち良かった。

ちなみに、幌のオープンカーというヤツは、夏はとても暑い。

なので、エアコンは必需品である。

当時、エアコンはショップオプションだったが、セールスレディさんに勧められて、私は装着していた。

そしてそれは、「大正解」であった。

「人馬一体、ということ。」

このクルマが納車された時。

札幌は冬真っ只中で、路面はツルツルのテカテカであった。

FFのシティから、FRのロードスター。

クルマの挙動の違いは、スリッピーな路面だと、如実に感じられる。

当時の彼女(≒現妻)を乗せて運転した際に、お尻を踊らせないように、非常に慎重に走ったことが、今も鮮明に思い出される。

しかしながら。ロードスターは、リヤアクスルが自分のすぐ背後にあるので、挙動が実に掴みやすい。

そして、その脚は、想像していたよりも、ずっとしなやか。

冬の札幌の「氷雪でソロバン状になった路面」を、その4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションは上手にいなし、意外にも安定して走る。

また、「ビスカスLSD」の効用か、私はこのクルマで冬に「スタックし、スノーヘルパーのお世話になった」ことも、幸いにして、無かった。

加えて、50:50の重量配分と低重心ゆえか、ブレーキング時には4輪が路面をしっかり掴み、沈み込むように止まる(ABSは無かったが・・・)。

事実として。冬道においては、初代ホンダ・シティよりも、このユーノス・ロードスターの方が、安全かつリラックスして走れたのである。

「排気音まで、速い。」

1.6リッター4気筒DOHCエンジンの最高出力は、120psと、決してハイパワーではない。

当時のホンダのVTEC1.6リッターが、カミソリのように回り160psを発揮していたのと較べると、明らかに見劣りする。

だがしかし。このB6型エンジンも、踏めばそれなりに回るし、爽快なスポーティ感で、このロードスターを走らせる。

「ブロロン!」と心地良い低音のこのエンジンは、このオープンボディにちょうど良いスペックだったと思う。

「いつもの40km/hとは、まるで違う。」

フィットしたスニーカーのように、普段使いでも「なにか、いい気分」なのが、このロードスターである。

たとえばタバコを買いに行くのにも、自転車感覚ですぐに連れ出して、そこの四つ角を曲がりたくなる。

本当に「運転が愉しいクルマ」なのだ。

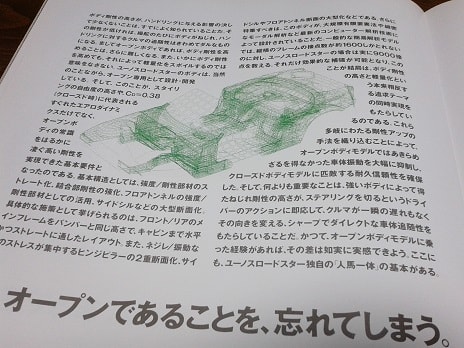

「オープンであることを、忘れてしまう。」

ボディの剛性感も、この当時の水準としては、確かにしっかりしていた。

低速域でローとかセカンドの低いギアでアクセルをON-OFFすると、それが如実に分かる。

またしても引き合いに出してしまって申し訳ないが、初代シティでそんなことをすると、緩いエンジンマウント&横置きFFゆえに、「スナッチ」と呼ばれるガクガク現象が起きてしまうのだ。

パワープラントフレーム&縦置きFRのロードスターでは、そんな現象に悩まされることはなかった。

「身のこなしが、軽くなる。」

優れた重量配分は、コーナーリング時はもとより、前述したようにブレーキング時にも、安心感をもたらす。

そして、運転席に座っていながらにして、フルオープンにすることが出来るのも、大きな美点。

手順に慣れれば、信号待ちの間にも、それは可能だ。

突然の雨で、幌を閉じるのも、また然り。

「強化ビニール製のリアウインドウをチャックで開け閉めするコツ」さえ掴んでしまえば、大丈夫だ。

「ホールド ミー タイト。」

心地よいタイト感の、コクピット。

ショートストロークで、スコスコ決まる、MTシフト。

ヒール&トゥに適した、ペダルレイアウト。

まさに、ドライバーズ・ファースト!

そして、装備品の数々。

この初期モデルでは「ロッドアンテナ」は脱着式だったが、マイチェン後には電動格納式に変更されている。

また、サイドミラーも、後に電動リモコン式にグレードアップされた。

その辺は、もともとは「軽量化のためにあえて電動化していなかった」のだろうが、市場の要望に応じて、変更を余儀なくされたのだろう。

私のロードスターは「スペシャルパッケージ」という、セットオプションを装着していた。

これは「パワステ」「パワーウインドー」「本革巻ステアリング」「アルミホイール」の4点セット。

手のひらに汗をかきやすい体質の私にとって、特に「本革巻ステアリング」は、ぜひとも欲しいアイテムだったのだ。

ちなみに、「パワステ付モデル」と「パワステ無モデル」ではステアリングのギア比が異なっており、「パワステ付」の方がクイックなレシオなのだ。

また、この初期型NAロードスターのパワーウインドーには「運転席ワンタッチ機構」が付いていなかったが、それは後のマイチェンモデルでは、その機構を追加している・・・ハズである。

さらには、初期型NAロードスターには「トランクオープナー」が付いていなかったが、それもどこかのマイチェンのタイミングで、追加された・・・ハズである。

私は北海道という寒冷積雪地帯に住み、屋外駐車だったゆえ、冬期間は幌のケアのために「ディタッチャブルハードトップ」を、装着していた。

これは、スタッドレスタイヤ⇔夏タイヤに交換する時期に合わせて脱着し、夏季は物置に保管していた。

その脱着は一人では無理で、いつも私はウチの向かいに住んでいた叔父に、手伝ってもらっていたものだ。

また、初期型の「ディタッチャブルハードトップ」は「熱線プリント付ではなかった」が、それもどこかのマイチェンのタイミングで、「熱線プリント付になった」・・・ハズである。

だがしかし、私の経験上。

このクルマは室内空間がタイトなので、エアコンONでデフロスターを効かせていれば、ハードトップのリヤウインドウが曇ることはなかった。

ゆえに、個人的見解では、このハードトップに熱線プリントは、必要ないと思う。

ショップオプションの中から、私のロードスターに「エアコン」を装着していたのは、前述のとおりである。

ユーノス・ロードスター登場当時。

ボディーカラーは「赤」「銀」「白」「青」の4種と、少なかった。

その後、追加グレードである「Vスペシャル」の「ネオグリーン」を皮切りに、魅力的なカラーの限定車が次々と登場し、私に地団駄を踏ませてくれた。

その魅力的な限定車たちについては、今後、順次、事細かに、触れていく所存です。

このクルマの登場当初は、トランスミッションは5MTのみで、ATは設定なしという、潔さ!

AT全盛の現代では、まずあり得ない展開である。

後に、市場の要望からか、AT車も追加設定されたのではあるが・・・

ともあれ。ユーノス・ロードスターというクルマは、まさに、日本車の奇跡だった。

このカタログの写真の美しさや、そのストーリー的組み立ては、まさに一編の映画のように、私のココロを捉えた。

これも、あの「バブル」という時代があったからこその、副産物というか、天の恵みだったのだろう。

ああ、インターネットなど無かった、あの頃。

飽きもせずこのカタログを眺め、そして自動車関連誌で情報収集し、「このクルマに、いつか乗ろう」と、思い描いていた私。

あの時に、NAロードスターを買った決断は、やはり間違っていなかった。

あの時に買っていなければ、一生、NAロードスターと暮らすことは、出来なかったであろう。

ロードスターも「NA」→「NB」→「NC」→「ND」と進化したが、スタイリングに普遍的なオーラがあるのは、やはりこの「NA」だ。

クラシック・ミニ同様、歴史に残る、エバーグリーンな一台だと思う。

スバルディーラーの担当さんより、嬉しいDMが届いた。

「愛でつくるクルマが、ある。」のキャッチコピー。

それは、今秋発売予定の「新型(5代目)インプレッサ」のプレカタログではありませんか!

5ドアハッチバックの「SPORT」と4ドアセダンの「G4」のラインナップは、これまで同様である。

「ダイナミック×ソリッドが、次世代SUBARUのデザインフィロソフィー」であるという。

そして、次世代スバルの基礎となる「スバルグローバルプラットフォーム」を、新採用!

アイサイトをはじめ、歩行者エアバッグや、ニーエアバッグ等を全車に標準装備。

安全性能と質感にも、抜かりはなさそうな、このニューインプレッサ。

そして注目すべきは、2.0Lのみならず、1.6Lがラインナップされていること!

加えて、「AWD」のみならず「2WD」(FF)も用意されている模様。

MTはどうやら消滅したようだが、アイサイトが全車標準装備になった以上は、致し方なかろう。

価格はいまのところ不明だが、1.6LのAWDが税込200万円を切る価格でリリースされたなら、大いに魅力的である。

ああ、試乗するのが、待ち遠しい・・・!

1989年3月から1991年2月までの間。

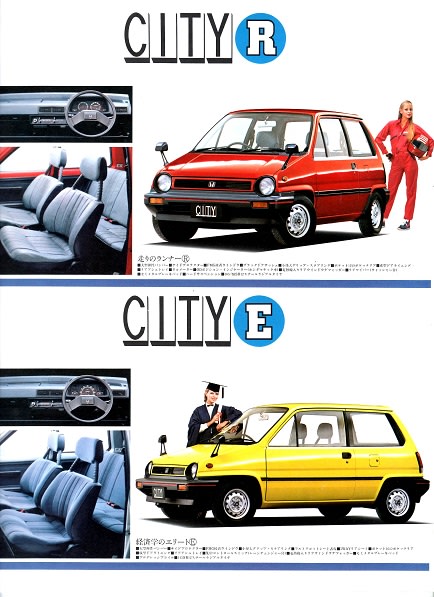

私の愛車≒リアルに愛したクルマが、15万円で購入した「1982年式ホンダ・シティR(5MT)」であった。

今回は、カタログで、このクルマを振り返ってみたい。

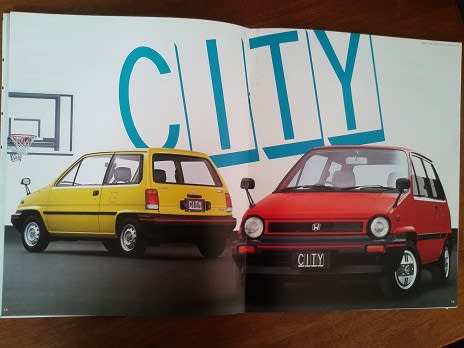

「シティは、ニュースにあふれてる。」

小さいクルマながらも、コンセプトがしっかりと立っており、「安いからではなく、主義で選んだのだ」と思わせるイメージ。

それを、この初代シティは、持っていたように思う。

3380mmと短い全長ながら、大人4人がしっかりと乗れて、当然スペアタイヤも標準装備。

財布の軽い大学生だった私のアシとして、このクルマは本当に活躍してくれた。

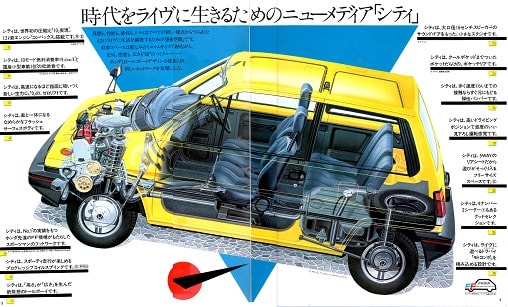

「シティは、コンバックス。」

CVCC-Ⅱ「コンバックス」エンジン。

このエンジンの開発者は、後にホンダF1総監督となる桜井淑敏氏である。

実際、燃費は非常に良く、通常使用でリッター15kmは楽に走った。

ただし、「セミオートチョーク」の扱いにはコツが必要で、下手をするとプラグがカブって再始動困難となってしまう。

そうなったときは、「スロットルペダルを床まで踏みつけて、スターターを回す」と、大抵の場合、再始動できる。

この方法を教えてくれたのは、ほかならぬ「徳大寺有恒」氏だった。あらためて、感謝いたします。

キャブレターゆえか、プラグにカーボンが溜まりやすく、時々金ブラシで磨いたりしたものだなぁ・・・(遠い目)

「シティは、ゼロリフト。」

ゼロリフト&フラッシュサーフェスボディで、地面に吸い付くように走るとの触れこみである。

私も実際運転していて、このクルマが「横風に弱い」という印象を持ったことは無かった。

後に乗った「初代エスクード」の方が、「強風の日の橋の上」を走る際は、緊張を強いられたものである。

「シティは、スポーツマン。」

このクルマの最大の弱点は「固すぎる足回り」だったように思う。

舗装された良路では、キビキビとゴーカートのように爽快に走ってくれたのだが・・・

未舗装路や冬のソロバン状に凍った冬道では、もういけない。

ストロークの無いサスとショートホイールベースとの相乗効果。そして、激しいキックバック。

それゆえに、どこにすっ飛んでいくかわからず、怖い思いを何度もした。

冬道で、アルバイト先で乗った「日産ADバン」は、やけに頼もしく、安定感があるように思えたものだ(^_^;)

「シティは、トールボーイ。」

全高1470mmは、1980年代初めのクルマたちの中では、群を抜いて高かった。

大人4人が十分に乗れ、私もこのクルマで日帰りで函館に行くなど、いろいろと思い出づくりをしたものだ。

ちなみに、私が今乗っているBPレガシィ2.0iの全高は、このシティと全く同一の1470mm。

現行フィット(FF)は1525mm・スイフトスポーツは1510mm・デミオは1525mm・アクアは1500mm。

現代のコンパクトカーは、総じて、この初代シティよりも、背が高い。

背の高さは、やはりスペースに効くのだ。

初代シティのコンセプトは、21世紀の現代を、先駆けたものだったといえましょう。

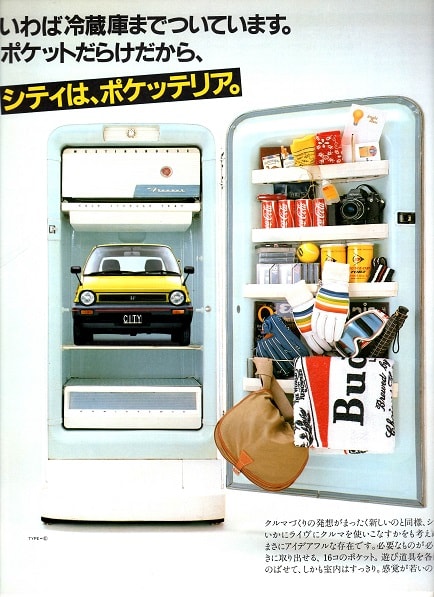

「シティは、ポケッテリア。」

いろいろと収納スペースが多かったのも、このクルマの美点だった。

特に、カセットテープが7本入る「ドアポケット」が、左右ドアに配されていたのは、大いに重宝した。

当時積んでいたカセットテープは、サントリーサウンドマーケットをエア・チェックした「オールバラッズ・フォー・ラバーズ」や「ゴールデン70’s」、T-スクエアの「F-1 GRAND PRIX」、「太田裕美BEST」、サザンの「タイニィ・バブルス」「ステレオ太陽族」「ヌード・マン」、そして吉田拓郎各種だった。

なお、私のクルマはエアコン未装着だったので、助手席インパネ上の「クールポケット」は、単なる物入れとして活用していた。

「シティは、フレンドシップ。」

カーボンが付着したスパークプラグを磨くため、ボンネットはよく開けた。

また、私の乗っていたシティはエンジンオイルの減りが異常に速く、いつも4L缶を積んで、警告灯が点く度に、継ぎ足しながら走っていたものだ。

バンパーはポリプロピレン樹脂そのままで未塗装だったが、バンパーの本来的役割を鑑みると、これが正しい姿のように思える。

私は時折「アーマオール」で、このバンパーを磨いたりしていた。そうすると、しっとりとしたツヤが戻り、イイ感じになり、一人悦に入っていた(^^)

また、このクルマ。短いノーズゆえか、エンジンルームを覗いてもウォッシャータンクは確認できず、助手席のドアを開いて残量を確認する仕掛けとなっていたのである。

「シティは、見下ろし運転感覚。」

高めのアイポイントと、低いウエストライン、広い窓面積。

視界良好で、短い全長とスクエアなボディにより、非常に取り回し良く、運転しやすいクルマであった。

ステアリングはいわゆる「重ステ」だったが、華奢な私の腕力でも、パーキングで難儀するようなことはなかった。

ステアリングといえば、私の記憶が確かならば、私のシティは「尾車氏から譲り受けたインテグラ用の3本スポーク」のものに、換装していたはずである。

「シティは、フリーサイズ。」

全長3380mmと短いクルマであるが、必要十分のラゲッジスペースを持っており、定員乗車時でもビールの瓶ケースを積むことが可能であった。

ちなみに、現行ワゴンRの全長は3395mmであり、「初代シティは現代の軽規格のクルマよりも短かかった」という事実が、ここに判明した。

私はここで、どうしても、トヨタiQのことを思いだしてしまう。あのクルマ、「全長3m以内」にこだわり過ぎて、少なくとも日本国内では「誰が何のために使うクルマ」なのか、意味不明になってしまった。

このシティやワゴンRの方が、「iQよりもずっと偉い」と、気弱に、思う。

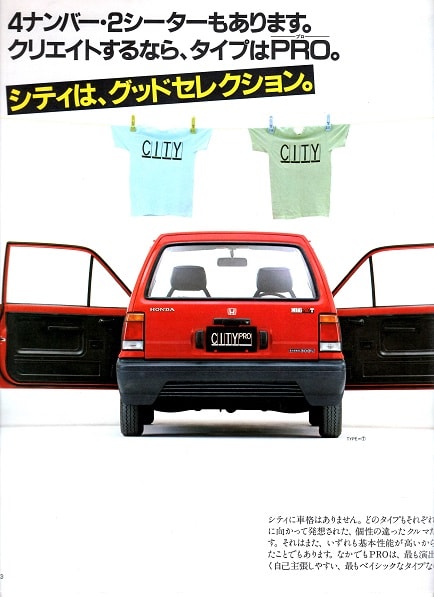

「シティは、グッドセレクション。」

「プロ」と呼ばれる4ナンバーのバンを持っていたのは、ホンダの商用車ラインナップ拡充のための、苦肉の策だったのだと思料される。

エンジンはデチューンされ、ブレーキは「真空倍力装置」を省き、タイヤは145R12-6PRLTという「軽トラック規格」となる。

この、シティ・プロ。果たして、存在した意味は、あったのだろうか。謎である。

「モトコンポは、トラバイ。」

シティのラゲッジスペースに収納出来るバイク「モトコンポ」。

こういった芸当ができるのも、バイクメーカーでもあるホンダならではだと、いえましょう。

まあ、現実として、クルマにバイクを積むことのメリットがどれだけあったのかは、未知数だったかもしれませんが・・・

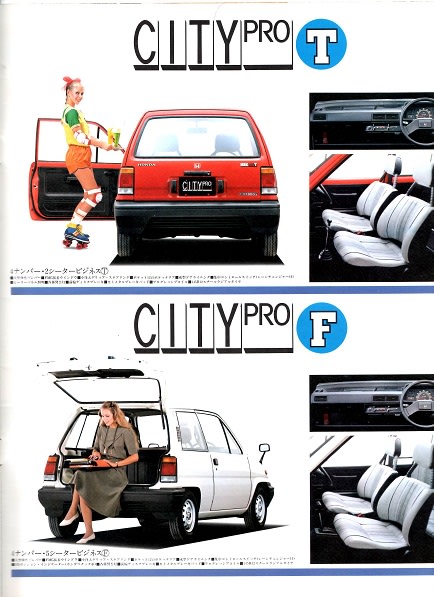

バリエーションは、4つ。

「走りのランナー」R。

「経済学のエリート」E。

「4ナンバー・2シータービジネス」T。

「4ナンバー・5シータービジネス」F。

装備を比較すると、タコメーター・フットレストが装着されるのは「R」のみだが、いわゆるポケッテリアというか収納関係は「E」のほうがむしろ充実している。

フロントシートベルトがELR付になるのは「E」のみだが、リアワイパーが付くのは「R」のみ。

「E」と「R」の、どちらのグレードが上なのかは、ユーザーの考え方次第ということになる。

この辺のセンスは、なんとも、ホンダらしい部分だったと言えましょう。

「R」(5MT)の全長×全幅×全高は3380mm×1570mm×1470mmで、車両重量は驚愕の665kg!

ちなみに、現行フィットのそれは3955mm×1695mm×1525mmの1080kg。

軽自動車のN-WGNが3395mm×1475mm×1655mmの830kgである。

1980年代と現代では、衝突安全に対する考え方の違いも大きいのだろうが、それにしても、初代シティは、軽い!

現代の技術で初代シティのようなディメンションのクルマを造ったら、相当いいクルマになるような予感がするのだが・・・そんなクルマの登場を、個人的には、熱望する。

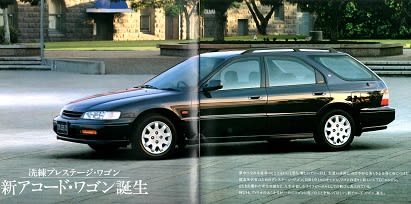

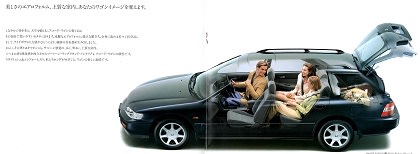

気が付けば20年以上も昔になってしまった、私の新婚時代。

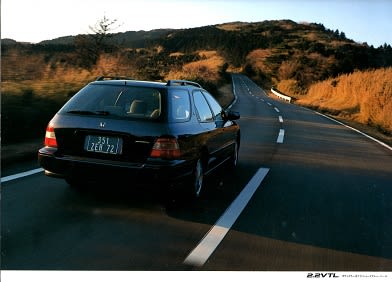

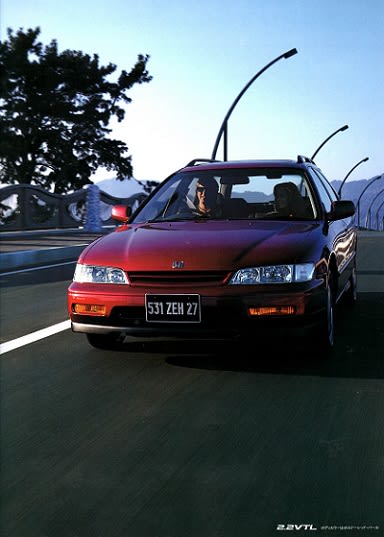

当時私が最も好きだった国産車は、5代目アコードのワゴンだった。

1994年2月に日本国内で販売を開始した、このCE1型アコードワゴン。

「アコードワゴン」としては「CB9型に続く2代目」という表現もできるかもしれない。

初代~2代目レガシィが火をつけた「ステーションワゴンブーム」という時代背景のせいか・・・

この世代のアコードも、なぜか、セダンよりもワゴンの方がカッコ良く見えた。

ブラックアウトしたDピラーの処理と、角度の付いたリヤゲート。

実に、エレガントかつスポーティなルックスである。

当時このクルマで最もよく見かけたのが、この「ボルドーレッド・パール」のカラー。

実際、私の職場の先輩も、このカラーのアコードワゴンに乗っておられた。

アメリカ生産の帰国子女であるアコードワゴン。

だが、そのイメージは、そこはかとなくヨーロピアンである。

インテリアのデザインやカラーのセンスが、品よく欧州車調にまとめられていたのが、この時代のホンダ車の美点だった。

時代が時代だけに、後席中央席のシートベルトは「2点式マニュアル」だった模様。

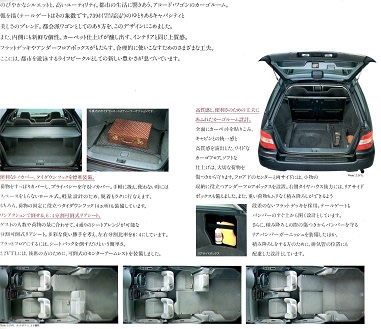

傾斜角のついたテールゲート。

利点としてまず1つ目は、支点が前方にあるため、クルマの後に大きく空間を開けなくても、テールゲートの開閉ができることである。

これは、狭い日本の駐車場においては、大きなメリットであり、日常、買い物等の荷物を出し入れするのに、実に使いやすい。

利点の2つ目は、開口部を大きく採れることだ。

びっしり荷物を積み込もうとすると、荷物がテールゲートと干渉しないように気を遣う必要は、あるかもしれない。

だが、「日常的な使い勝手」と「荷室容積の絶対量」との落としどころを、うまく探ったテールゲートの角度であると、私は認定したい。

荷室のプライバシーを守る「トノカバー」。

荷物の固定に役立つ、4ヵ所の「タイダウンフック」。

シングルフォールディングだが、倒すとほぼフラットフロアで荷室を拡大できる、「6:4分割可倒式リアシート」。

積み下ろしの際の傷つきからバンパーを守る「リアバンパーガーニッシュ」。

加えて、小物を収納できる「リヤサイドボックス」等、ワゴンとしての使い勝手は、実に良さそうだ。

そしてもちろん、スペアタイヤは「アンダーボックス」下の床下に、しっかりと積まれている。

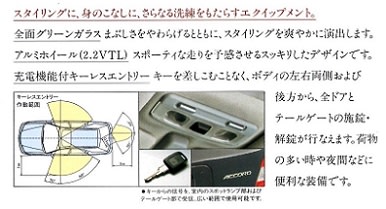

キーレスエントリーはなんと「充電機能付」で、キーをキーシリンダーに差し込んでおくと充電されるという。

これ、うちのBPレガシィにも、欲しい装備だなぁ・・・!

オーディオがカセットなのは、まあ、時代である。

このオーディオ。左ハンドル車用をそのまま装着しているらしく、右ハンドル車では、ボリューム位置がちょっと遠い。

カップホルダーは、センターコンソールボックスの前に、2個装備。

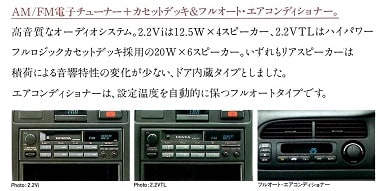

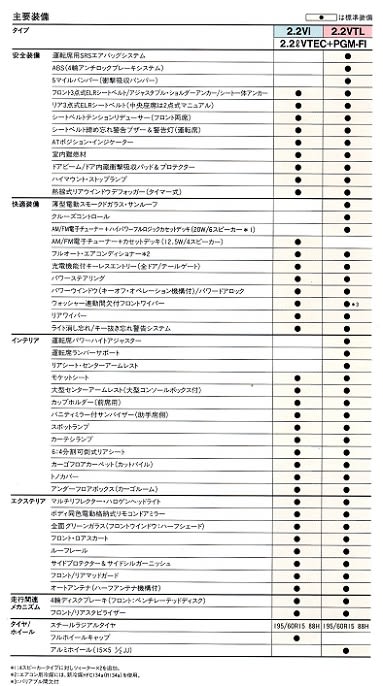

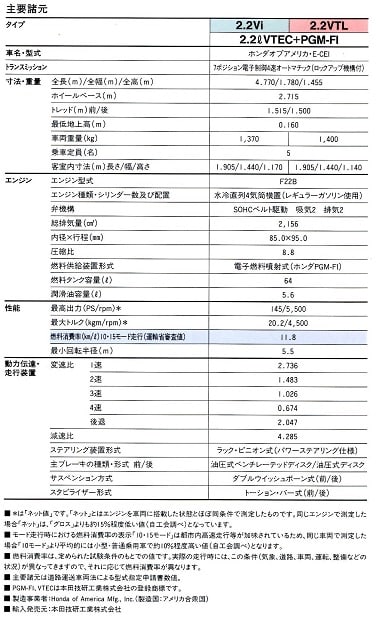

2.2LのVTECエンジンは、145PSを発揮。

カタログ上の10・15モード燃費は11.8km/Lと、FF車としてはやや物足りないかもしれない。

ちなみに私のBPレガシィ2.0i(5MT)のそれは、AWDでありながら14.0km/Lである。

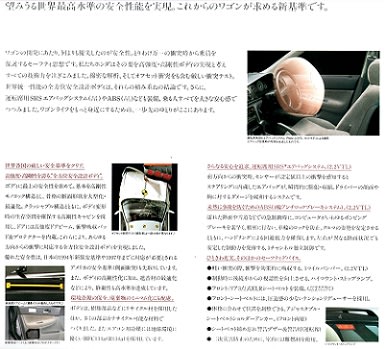

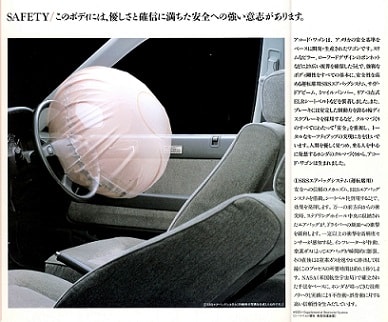

「全方位安全設計ボディ」に、「高強度ドアビーム」で、「望みうる世界最高水準の安全性能を実現」と謳う、このクルマ。

だがしかし、「運転席用エアバッグ&ABS」は、上級グレードの2.2VTLのみの装備。

そして、「助手席エアバッグ」は、設定なしである。

やはりこの辺は、時代の流れを感じる部分と言えましょう。

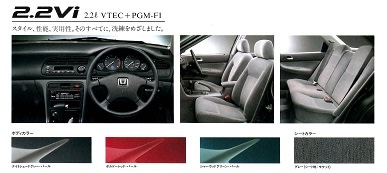

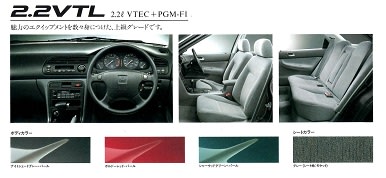

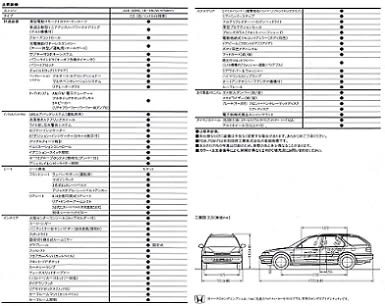

グレード展開はシンプルで、標準グレードの「2.2Vi」と上級グレードの「2.2VTL」の2グレードのみ。

「2.2VTL」には、前述のエアバッグやABS等の安全装備に加え、ガラスサンルーフやアルミホイールが装着される。

ボディカラーは「ナイトシェードグレー・パール」「ボルドーレッド・パール」「シャーウッドグリーン・パール」の3色しか設定がなく、やや淋しい。

アクセサリーの中では、キャビンとカーゴルームの間を仕切ることができる「セパレーションネット」が魅力的。

ペットを連れてのクルージングに便利で、なおかつトノカバーとの同時使用も可能とのことである。

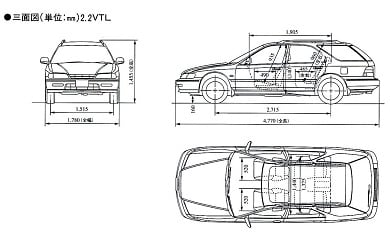

そして、主要諸元。

全長×全幅×全高は4,770mm×1,780mm×1,455mmで、車両重量は2.2VTLで1,400kg。

ちなみに私のBPレガシィ2.0i(5MT)のそれは、4,680mm×1,730mm×1,470mmで、1,340kg。

全高を除いて、CE1アコードの方が若干大きかったようだ。

また、このアコードワゴンのトランスミッションは4ATのみで、MTを選ぶことは出来なかった。

その点も、自称MT派の私が、このクルマを購入するのに至らなかった、ひとつの要因といえましょう。

とはいえ、そのスタイルやインテリアデザインが極めて魅力的だった、CE1アコードワゴン。

このようなクリーンかつ上質なイメージのホンダ車が、また登場してくれることを、私は祈っている。

かつて私は、スバルのクルマが大嫌いだった。

当時のレオーネにしろ、アルシオーネにしろ、妙に腰高でヤボったく、カッコ悪く見えたからだ。

だがしかし、1989年。奇しくもそれは、私が運転免許を取った年。

そんな私の考えを一変させる、カッコいいスバル車が、登場したのだった。

それは、初代レガシィ ツーリングワゴン。

そしてこれは、私が生まれて初めて入手した「スバル車のカタログ」である。

ボディの上半身をぐるりと取り囲む、美しいグラスエリア。

ブリスターフェンダーがスーッとのびやかな、その下半身。

なにか「今までのクルマとは違った使い方」を夢想させる、ルーフレール&ラゲッジルーム。

それ以前からスバルは「レオーネ ツーリングワゴン」を販売しており、今考えるとあのクルマも、実はなかなかカッコ良かったかもしれない。

だがレオーネは、レガシィのような「上質で孤高なイメージ」は、持っていなかった。

テールエンドを引き締める、リアガーニッシュ。

「レガシィ ツーリングワゴン」は、明らかに「商用バン」とはまったく違う、都会的なオーラを発散していた。

スバルは、頑なに使い続けてきた「水平対向BOXERエンジン」を、この時に大きく刷新。

私のBPレガシィにも積まれている「EJ型エンジン」の登場である。

4WDシステムを、グレードごとに使い分けるのが、スバルの高コストでマニアックな企業体質。

AT車には「電子制御アクティブトルクスプリット4WD」。

MT車は基本的に「ビスカスLSD付センターデフ方式フルタイム4WD」で、走りのグレード「GT」には、リヤ・ビスカスLSDが追加装着される。

廉価版「MiのMT車」はレガシィシリーズの中で唯一の「パートタイム4WD 」となり、「プッシュボタン式セレクティブ4WD」が使われている。

レガシィ伝統の、4連メーター。

だがしかしよく見ると、私のBPレガシィとは、速度計・燃料計・タコメーター・水温計の配置が、左右逆になっていることに、今回初めて気づいた。

「MOMO製本革巻ステアリングホイール」は、「GT」グレードのみの装備品である。

本革シートについては、「GTのAT車」にメーカーオプションで設定。

充実の、装備品。

「リモコンドアロック」や「タイマー付パワーウインドゥ」等はもとより、「ドアハンドルのフック回数でキーを持っていなくてもドアロック解除」ができる「暗証コード式キーレスエントリー」も採用。

また、車速が15km/hになると自動的にドアロックする「車速感応型集中ドアロック」が「GT」と「VZ」に装備されていたようだが、これは「要らぬおせっかい」なアイテムだと、私は思う。

引き出し式の「カップホルダー」は、今でこそよく見かける装備だが、この当時ではなかなか画期的だった。

ダブルフォールディングで完全フラットになる、広大なラゲッジルームも、まさにツーリングワゴンの真骨頂。

取り外したリヤのヘッドレストは所定の位置に差し込むことができ、これが車中泊の際には枕として機能するという。

また、「巻き取り式トノカバー」や「サブトランク」といったアイテムが、日常での使い勝手をさらに高めてくれる。

そして、オーディオ・シートカバー・アルミホイール等、オプションの数々。

この当時は「ハイマウントストップランプ」が、なんとオプションだった模様。

余談ですが、「派手なイルミネーションのイコライザー」っていうのも、最近見なくなりましたなぁ・・・

「ブレーキランプ連動で赤くイルミネーションが光るリアスピーカー」とか、私の若かりし日には、憧れの一品だったものです(←自分からは見えないんだけどネ)。

そして、グレード展開。

200psを発揮する「水平対向4気筒DOHCターボエンジン」を積む「GT」は、走り&豪華装備の最上級グレード。

「VZ」のエンジンはノンターボの「水平対向4気筒DOHC」で、快適装備等も充実。

また、このグレードには「ハイトコントロール付電子制御エアサスペンション」の装着車が設定されていた。

「TZ」は、「VZ」からパワーシート等の装備を省いたグレードである。

「Ti」以下のグレードは、1.8Lの「水平対向4気筒SOHCエンジン」を搭載。

装備品の内容は、おおむね「TZ」に準ずる。

「Mi」は、いわゆるひとつの廉価版。

フルホイールカバー・カセットデッキ・パワーウインドゥ・集中ドアロック・分割可倒式リヤシート・カーゴルームランプ・トノカバー・リヤスタビライザー・・・等が省略される。

このグレードの5MT車が「パートタイム4WD」に格下げされているのは、前述のとおりである。

主要諸元。

全グレードで4ATと5MTが選べたのは、現代と大きく異なる部分でありましょう。

そしてどうやら、当時のスバル車は、燃費はあまり芳しくなかったようである。

「GT」(4AT)のカタログ上の10モード燃費は、8.0km/L。

最良である「Ti」及び「Mi」(共に5MT)のそれは、12.2km/Lであった。

1.8Ti(5MT)の全長×全幅×全高は4600mm×1690mm×1470mmで、車両重量は1240kg。

ちなみに私のBPレガシィ2.0i(5MT)のそれは、4680mm×1730mm×1470mmで、1340kgである。

やはり、このくらいのサイズのクルマが、私にとっては最も使いやすい。

近年のクルマは、国産車も輸入車も、大きくなりすぎだと思う。

「LEGACY」とは、「大いなる伝承物」の意。

あの当時。かなり経営が厳しかったスバルを救ったのは、爆発的に売れたこの初代BFレガシィだった。

このクルマの存在が無かったら、BPレガシィもおそらく無かっただろうし、私がスバル車のオーナーになることも、無かったかもしれない。

だからこそ、今。

私は、BFレガシィの開発陣に、心より、感謝の意を捧げたい。

’89年に登場した「The 90s ACCORD」こと、4代目アコード。

だが、リトラクラブルライトで斬新なイメージだった3代目と較べると、なにかイメージ的にはコンサバティヴな印象が否めなく、個人的にはあまりココロ魅かれなかった。

しかし、’91年にアメリカからの逆輸入の形で日本で発売された、「U.S. ACCORD WAGON」。

これは、なにかハイセンスなイメージを持っており、一味違うクルマであった。

’89年に登場した初代レガシィ・ツーリングワゴンのヒットにより、ステーションワゴンがブームとなっていた当時の時代背景もあったかもしれない。

このアコードも、セダンよりもワゴンの方が、圧倒的に魅力的に見えた。

ダブルフォールディングでフラットになり、使いやすそうな荷室。

荷物の客室内への飛び出しを防ぐ「カーゴネット」や、荷室のプライバシーを守る「トノカバー」。

スタイルを引き締めるとともに、ルーフ上にモノを積むのに活用できそうな「ルーフレール」。

そして、「薄型電動スモークドガラス・サンルーフ」も標準装備。

このクルマを持つことで、なにか新しい生活が始まりそうな、そんな期待をさせてくれた。

オーディオがカセットなのは、まぁ、時代である。

運転席のみだったが、「SRSエアバッグ」が標準装備だったのも、’90年代初めとしては、先進的。

また、「サイド・ドアビーム」や「4輪ディスクブレーキ」「ハイマウントストップランプ」、「リア・3点式シートベルト」等で、その安全性を謳う。

その反面、ABSが付いていなかったのは、残念な部分。

ABSは、ホンダが’82年のプレリュードで先鞭を切った、重要なセイフティアイテムだったのだが・・・

2.2リッター16バルブエンジンは、ネット値で140PSを発揮。

ATは4速に過ぎないが、当時としては標準的である。

「1速ホールドの1レンジ」「2速ホールドの2レンジ」に加え、「D3」「D4」レンジを手動で切り替えれば、2ペダルMT的な使い方も、ひょっとしたら、出来たのかもしれない。

また、脚周りは、ホンダお得意の「4輪ダブルウィッシュボーン」で、サスペンションストロークをたっぷり取ってあったという。

インテリアも、当時の国産他車の演歌調というかキャバレー調とは異なり、シックでハイセンスな仕上がりだった。

左コラム一体型の「リアワイパー&ウォッシャースイッチ」や、「タイマー付リアデフロスター」は、日常の使い勝手に大きく寄与。

スイッチ操作でドアのロック・アンロックができる「キーレスエントリーシステム」も、21世紀の現在ではあたりまえだが、’90年代ではまだ珍しかった。

グレードは「2.2i」のみの、モノグレード。

ボディカラーは、手持ちのカタログでは「ボルドーレッド・パール」「チャコールグラニッド・メタリック」「コバルトブルー・パール」の3色しか確認できなかった。

その中で、外装色「コバルトブルー・パール」のインテリアカラーである「アイボリー」は、温かみがあって、実に私好みである。

そのボディサイズは全長4725mm×全幅1725mm×全高1440mmで、車両重量1430kg。

10モード燃費は、9.1km/Lだった。

ちなみに、’05年式BPレガシィ2.0i(4AT)のスペックは、全長4680mm×全幅1730mm×全高1470mmで、車両重量1360kg。

10・15モード燃費は、14.0km/Lである。

かなり近いサイズの両車だが、FFのアコードよりもAWDのBPレガシィの方が70kg軽く、計測方法が若干違うとはいえ、燃費も、良い。

この辺が、20世紀から21世紀にかけての、技術の進歩と言えるのかもしれない。

アメリカ産まれの帰国子女、アコードワゴン。

あの当時のステーションワゴンブームを担ったのは、レガシィだけではなく、このアコードの存在も大きかったと思う。

今も大好きな、クルマである。

私がクルマ好きとなるキッカケとなったのは、1977年登場の「日産・オースター」だった。

それからしばらくは、日産車好きのカタログ小僧だった、私。

だが、’80年代中盤の日産は、明らかな低迷期だったと思う。

オーナーの方には申し訳ないが、’83年の「金屏風セドリック」・’84年の「仏壇ローレル」・’85年の「マークⅡのようなスカイライン」あたりのクルマは、まったく私の感性とは合わず、私は日産車好きからホンダ車好きに寝返ったのだった。

しかし、1988年。

久々に、私の琴線を揺るがすニューカーが、日産からリリースされたのだ。

それは、「S13型シルビア」。

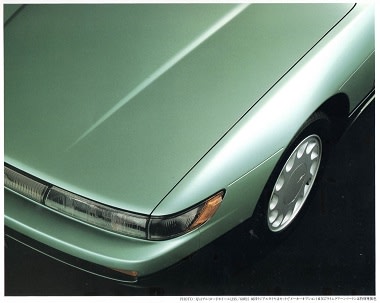

キャッチコピーの「アート・フォース」通りの、美しさを持つこのクルマ。

単に角を削っただけではなく、なんというか、「エッジの効いた曲線美」とでも表現できようか・・・

こんなに美しいクルマが日産からリリースされるとは・・・!

まさにそれは、スイカをストライクで叩き割ったような、衝撃だった。

メッキモール等の虚飾を一切廃し、スタイリングそのものの美しさで勝負。

数年前には「金屏風」や「仏壇」と揶揄されるクルマを作っていたメーカーの製品とは、到底思えない、そのイタリアンなエクステリア。

決して大げさではなく、このシルビアにフェラーリのバッジが付いていたとしても、まったく違和感はないと思う。

また、インテリアも、余計な線が少なく、シンプルかつアート。

色使いも、シックで素晴らしい。

当時のこのクルマのライバルは、ホンダの3代目プレリュードだったと思うが、それ以上にこのシルビアは、美しく見えた。

インパネ・ステアリングホイール・ドア内貼り・センターコンソールボックス・・・すべてが、統一されたテーマで、キッチリとデザインされている。

当時、こういう国産車は他に無かったように思う。

まあ、「手のひらに汗をかきやすい体質の、私個人」としては、ステアリングには革巻を奢ってほしかったところだが・・・

「Gパッケージ」としてセットオプションの「フロントウインドウディスプレイ」は、遊び心をくすぐるハイテック感覚。

走行中の視線移動が少なくて済むという点において、アクティブ・セイフティーな装備のひとつと言えましょう。

「スプーンですくいとったようなドア内側のアームレストとパワーウインドウスイッチ」

「新音楽空間-PROアコースティックサウンドシステム」

「サーフボードなどの長いものも積める、トランクスルー機構」

これらの装備が、スペシャリティ感を増幅させる。

なお、時代が昭和だけに、音楽ソースは「カセット」が主流。

「CDデッキ」および「DATデッキ」は、ディーラーオプションだった。

「DAT」か・・・そういえば、そんなの、あったなぁ(遠い目)。

スペシャルティ・カーとはいえ、走りにも、抜かりはない。

エンジンは全車、PLASMAと呼ばれる「ハイテック高性能ツインカムエンジン」を搭載。

最上級の「K's」には、「インタークーラー付ターボチャージャー」を、ドッキング。

クルマを操る楽しさを重視し、FR(後輪駆動)。

ココが、プレリュードとの、一番大きな相違点である。

まあ、北海道の冬道だとFFの方が、なにかと扱いやすかったようにも思えるが・・・

リヤサスペンションは、新開発の「マルチリンク式」であった。

そのリヤサスと絶妙なコンビネーションを発揮するのが、「マクファーソンストラット式」のフロントサスだったという。

そして、当時流行しつつあった、4輪操舵。

日産の4WSは、「HICAS-Ⅱ」という呼称だった。

トランスミッションは、当時としては先進の4速ATと、コンベンショナルな5速MT。

また、ビスカスLSDの作動制限効果により、雪道発進も容易だったという。

かつて私もユーノス・ロードスターに乗っていたことがあったが、雪道において、このLSDの存在は、確かに頼もしいものであった。

「4WAS」。ん、また4輪操舵?と思いきや・・・

これは日産独自の呼び名「4Wheel Anti-Skid Brake System」の略。

とどのつまりは、現在でいうところの、「ABS」のことである。

現在では標準装着があたりまえのこれが、メーカーオプションだったのは、まあ、時代ですネ。

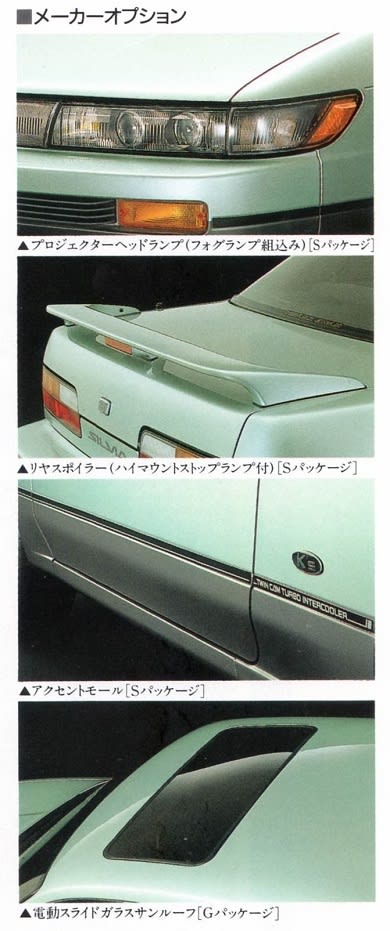

そして、グレード展開。

上級グレードから順に「K's」「Q's」「J's」という、呼称になっている。

トランプの「キング」「クイーン」「ジャック」から、由来するものらしい。

最上級の「K's」は、インタークーラー付ツインカムターボエンジンを搭載。

5MT車の当時の車両本体価格は、214万円だった模様。

ラグジュアリーグレードの「Q's」。

このグレードが、最も売れ筋だったように思われる。

MT車の車両本体価格は、176万5千円。

いやあ、さすがに、昭和の時代のクルマは、安かったなァ・・・!

そして、底辺グレードの「J's」。

「Q's」と比較すると、パワーウインドウ・パワードアロック・カセットデッキが、省かれる。

そしてMT車の価格は、166万5千円。

このグレード。やや、お買い得感に欠けますかな。

私だったら、迷わず、あと10万円を支払って、「Q's」を選んだことであろう。

ちなみに、パワステは、全車標準装備だった。

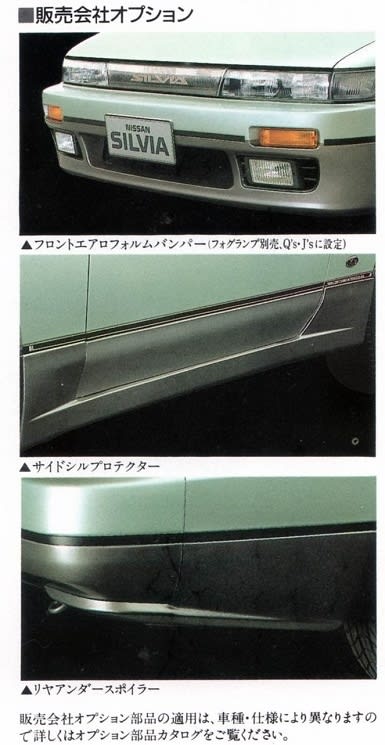

ディーラーオプションでは、エアロパーツ系を、各種用意。

そして、メーカーオプション。

同年登場のセフィーロでおなじみの、「プロジェクターヘッドランプ」は、このシルビアが初採用だった。

また、スモーカーの私にとって魅力的だったのは、やはり「電動スライドガラスサンルーフ」である。

参考までに、当時のプレリュードは、「ガラスサンルーフ全車標準装備」であった。

「主要諸元」と「装備一覧表」。

ボディーカラーは5種で、インテリアカラーは2種。

文字が見づらい方は、画像をクリックすると、多少大きくなるかもしれません。

ツインカム・ターボのCA18DETエンジンは、ネット値で175psを発揮。

NAのCA18DEは135psだったが、おそらくはそれで実用上十分だったと思われる。

全長×全幅×全高は4470mm×1690mm×1290mm。

余裕で5ナンバーに収まるサイズだった。

5ナンバー枠内でも、これだけの美しいデザインが、出来るのだ。

衝突安全という大義名分があるにせよ、近年のクルマたちは、やはり無用に大きくなり過ぎたと思う。

アート・フォース・シルビア。

美しく、そして、他のどのクルマにも、似ていない。

私はS13シルビアのデザイン・チームの皆様に、惜しみない拍手を贈りたい。

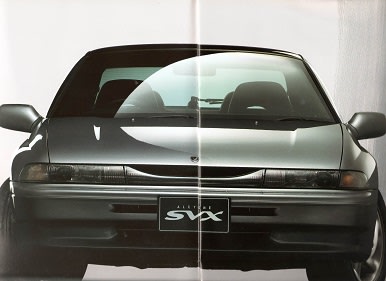

時は1991年9月。私はその年に社会人になったが、バブルは、すでに、崩壊しはじめていた。

そんなおり、タイミング悪くスバルからリリースされたスペシャリティ・カーが、この「アルシオーネSVX」だった。

カタログ表紙の凝った紙質が、バブル時代の残り香を感じさせる。

「私生活の王道を行こう」。

向って右ページには、篠田桃紅氏作のリトグラフ「道」が掲載され、王道を視覚から表現。

「90年代グランドツーリングの見識」。

500マイルをいっきに駆け抜けることのできる快適さ。

VTD-4WDシステムによる、かつてないスタビリティ。

じつに大人っぽく、洗練されたイメージの、コピーが続く。

かのジウジアーロがデザインしたという、グラッシーなキャノピー・キャビン。

このガラスの曲面を、生産車としてリリースすることが出来た事実に、スバルの航空機メーカーとしての気概を感じる。

ただし、フロントドアガラスの開口部はかなり小さく、スモーカーが乗った場合、煙を外に逃がすことが難しそうだが・・・

つるんと面一なボディは、なめらかで、おまけにグラマラス。

いすゞ・ピアッツァに相通じるイメージの、美しいクルマであった。

先代にあたる「アルシオーネVX」が、カクカクのペキペキな70年代アニメ調スタイルだったのに対し、このSVXは、まさに目を見張るほどの進化ぶりだった。

余談だが、高校生の頃の私は、スバルのクルマが大嫌いだった。

アルシオーネVXとか、当時のレオーネとか、妙に四角くてカッコ悪く思えたのだ。

30年経った今では、ああいったデザインも、個性として、大いに認めてしまっている私なのだが・・・

先進的なスタイリングに対し、インパネは意外にオーソドックスである。

この辺は、デジタルメーターを与えるなど、なにかシトロエン的な遊びゴコロがあってもよかったと思う。

先代のアルシオーネVXは、結構派手にやってくれていたのだが、もしかしたら、その反省もあったのかもしれない。

また、与えられている「木目調パネル」は、このクルマにはあまり似合っていないと、私個人は考える。

ブラックの本革シートが、スペシャリティ感を演出。

このクルマ。インテリアカラーはブラックしか無かったようだが、アイボリーあたりもきっと似合ったことと思う。

スバルが説く、5つのグランドツーリング哲学。

それは、「大人の感性を愉しませる、スポーツの資質」「VTD-4WDによる、スタビリティ&ファンtoドライブ」「500マイルをいっきに走り切る、快適性への見識」「走りへのロマンをかきたてる、豊かさの新表現」「高速グランドツーリングへの、安全性の基準」なのだ。

低重心・低振動・低騒音の、水平対向6気筒エンジン“BOXER-6”。

この時代。現代のスバルのキャッチフレーズである「シンメトリカルAWD」の表現は、まだ産まれていなかった。

ちなみに、カタログ上の10モード燃費は、7.0km/L・・・この頃のスバル車は、燃費においては、あまり芳しくなかった。

ガソリンタンク容量は70Lだったので、500マイル(≒800km)を走破するには、最低1回の給油が必要だったと思われる。

だから、「500マイルをいっきに走り切る」ことは、事実上、無理だったのである。

蛇足ながら、現代のスバル車は、「無給油で500マイルOK」です。

アクティブセイフティの核としての位置付けである、4WD。

それは、思いがけなく出会う雪やダート・高速走行中に気になる雨の路面や大きなわだち・アクセルワークに神経をつかう急コーナー・・・に悠然と対処するためのマストアイテムと、スバルは考えていたのである。

その思想は、現在のスバルにおいても、まったくブレていない。

「500マイルにおよぶロングツーリングをいっきに走りきるためのクオリティとしてATは不可欠な選択である」

・・・この当時は現代よりもMT比率がずっと高かったので、ATが4速しかなくても、コンプレインを述べる方はほとんど居なかったようだ。

また、ステアリング操作に応じて後輪も舵角を持つ「4WS」も、プレリュード等を筆頭に、当時流行の技術であった。

脚回りは、ダブルウィッシュボーンを凌駕するレベルまで高められたという、スバル熟成の「ストラットサスペンション」。

荒々しいスポーツではなく、しなやかさを磨き上げた、サスチューニング。

全面3次曲面UVガラスで構成される、360°ラウンドキャノピー。

ルーフのみは、製造上の難しさから鉄板製ではあるが、一見ではそれを感じさせない仕上がり。

キャビンの内装材にはエクセーヌを使用。

その他、「8ウェイ電動パワーシート」「フルオートエアコン」「CDオートチェンジャー搭載高性能オーディオ」等、快適装備にもぬかりはない。

4チャンネルABSは、「Version L」に標準装備だが、「Version E」はメーカーオプション。

SRSエアバッグは、運転席のみで、しかも全車メーカーオプションだった。

ここいらあたりに、流れた月日を感じずにはいられない。

そして、装備品の数々。

電動サンルーフは、魅力的なメーカーオプションだ。

ステアリングは、チルト&テレスコ付き!

分割式でないのが惜しいが、トランクスルーも装備。

4WDであることも相まって、ゲレンデ・エキスプレスとしても活躍できそうだ。

グレードは、シンプルに、2つ。

「Version L」は、豪華仕様である。

本革シートが奢られるのが、最大の相違点でありましょう。

「Version E」も、装備は充実。

ABSがメーカーオプションとなるのが惜しい。

だが、「4WSが付かない」ことは、むしろこのグレードを積極的に選ぶ理由になるかもしれない。

また、汗っかきの必需品「本革巻ステアリング」も、標準装備である。

全長×前幅×全高は4625mm×1770mm×1300mm。

登場した当時は大きいと感じたものだが、現在の水準では、なかなか扱いやすいサイズかもしれない。

アルシオーネSVX。登場から四半世紀近くが過ぎたが、そのスタイリングは美しく、今なお輝きを失っていない。

このような孤高のスペシャリティ・カーは、おそらく日本からは、もう二度と出てこないであろう。

程度のいい中古が存在するうちに、一度は手にすべきクルマなのかもしれない。

維持費は、かなり掛かりそうだが・・・(^_^;)

そして、我が家に現存する、「モーターファン別冊 アルシオーネSVXのすべて」。

これも、今となっては、貴重なお宝である。

あらためて読んでみて驚いたのが、カーライフエッセイストの吉田由美さんが、この時代からモデルとしてこの本に登場していること!

いやあ、吉田さん、今もお若いですよね。参りました。

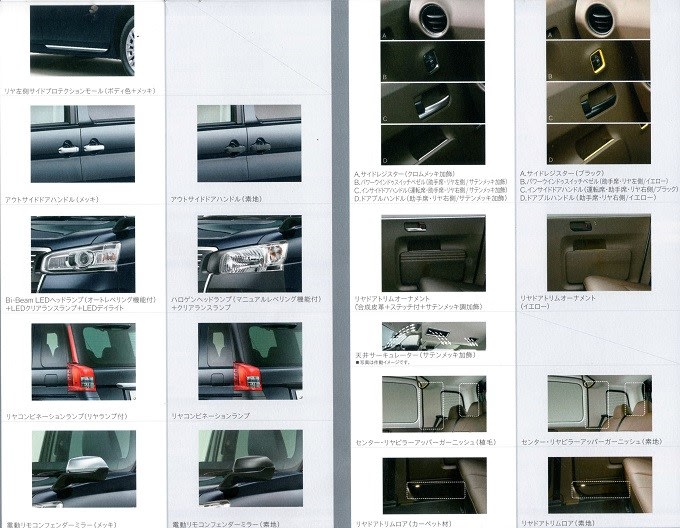

先日スバルのディーラーさんより頂いた、レヴォーグの純正アクセサリーカタログ。

こういうモノを眺めていると、捕らぬ狸の皮算用的に、妄想が膨張してしまう。

なお、以下に列記する価格は、全て税抜です。

レーシーでスポーツ心を昂ぶらせる「メッシュフロントグリル」は、35,000円。

キラリとしたアクセントの「LEDアクセサリーライナー」は、45,000円。

お尻を引き締める「リヤバンパースカート」は、65,000円。

ブルーラインかレッドラインかを選べる「18インチアルミホイール」は、4本セットで120,000円。

「本革調フルシートカバー」は、40,000円。

コレ、イイなぁ・・・

「スバル純正ドライブアシスト」と謳われる「パナソニック ビルトインSDナビ」は、227,000円!

そして、お約束の、「STIスポーツパーツ」。

この中から私が選ぶのは、「STIシフトノブ」22,000円と、「STIペダルパッドセット」13,000円。

これらを全部注文すると、税及び取付料別で、567,000円!

嗚呼、これだけで、マイレガシィの下取り額を、大きく上回りそうだ。ううっ。

てなわけで、まだまだ働いてもらいますゾ、レガシィ2.0i(5MT)君。

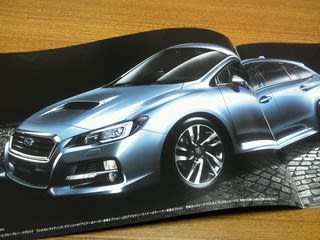

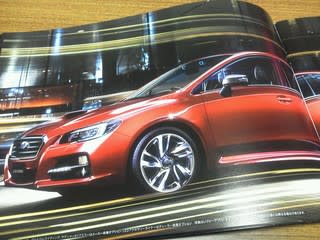

単身赴任地に、スバルの担当レディさんより、嬉しい贈り物が届いた。

巷で噂のリアル・スポーツ・ツアラー「レヴォーグ」のカタログである。

筋骨隆々としながらも、凝縮感のある、そのプロポーション。

18インチのアルミホイールが、これまた魅力的なデザイン!

「ライトニングレッド」のカラーも、なかなか好印象である。

ピアノブラックに、ブルーステッチに、アルミペダル・・・

インテリアも、イイじゃありませんか!

加えて、ツインダイヤルとプッシュボタンを組み合わせた、操作性の良さそうな空調コントロール。

さすがは、スバル。どこぞのメーカーとは、違う。

アイボリーのインテリアの用意があることも、個人的には、大いに評価したいポイント。

だがしかし。大容量のサブトランクと引き替えに、スペアタイヤは未装着(涙)

オプションでもイイから、装着できればいいのだが・・・

概ねBPレガシィと同寸のスリーサイズ。

7色のボディーカラーも、それぞれ魅力的だ。

いやぁ、久々に、欲しいと思える国産車が登場した。

なにか、大ヒットの予感がする。

「4月発表予定」なんてヤボなこと言わないで、スグ売ってくれればイイのに・・・