梅雨時。「青梅街道・大菩薩峠」を越えるのはしばらく先にして、「日光例幣使街道」を歩くことに。

6月23日(土)。曇りのち雨。もう少し天気が持つと思いましたが、午後から雨。けっこうな降りで、ずぶ濡れで歩く羽目に。傘ではなく、合羽にすればよかった! 梅雨空を侮ってはいけません。

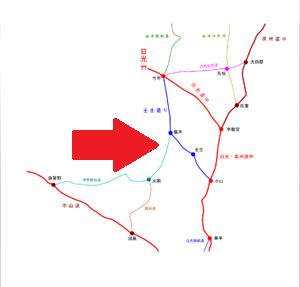

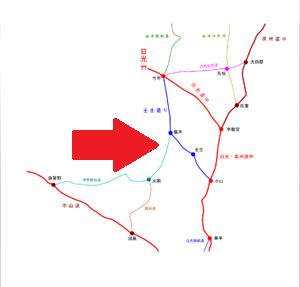

(→)日光例幣使街道(にっこうれいへいしかいどう)

(→)日光例幣使街道(にっこうれいへいしかいどう)

江戸時代の脇街道の一つで、徳川家康の没後、東照宮に幣帛を奉献するための勅使(日光例幣使)が通った道である。

倉賀野宿を起点とし、中山道と分岐、太田宿、栃木宿を経て、楡木(にれぎ)宿にて壬生通り(日光西街道)と合流して日光坊中へと至る。楡木より今市(栃木県日光市)までは壬生通り(日光西街道)と重複区間である。

現在、栃木県日光市から鹿沼市、栃木市、佐野市、足利市、群馬県太田市、伊勢崎市、高崎市に至る路線が「日光例幣使街道」または「例幣使街道」と呼ばれている。特に日光市から鹿沼市にかけての区間には日光杉並木が現存する。

例幣使

例幣使とは、天皇の代理として、朝廷から神への毎年の捧げものを指す例幣を納めに派遣された勅使のことである。例幣使は、中山道と例幣使街道を経て日光に向かい、4月15日に日光に到着したのち、翌朝に東照宮に捧げものを納め、そのあとは江戸にまわって将軍に対面してから京都へ帰ることに決まっていた。その例幣使が日光へ詣でるために通ったことから、つけられた呼び名である。

宿場

①倉賀野宿(群馬県高崎市)

②玉村宿(群馬県佐波郡玉村町)

③五料(ごりょう)宿・五料関所(群馬県佐波郡玉村町)

④柴宿(群馬県伊勢崎市)

⑤境宿(群馬県伊勢崎市)

⑥木崎宿(群馬県太田市)

⑦太田宿(群馬県太田市)

⑧八木宿(栃木県足利市)

⑨梁田宿(栃木県足利市)

⑩天明宿(栃木県佐野市)

⑪犬伏宿(栃木県佐野市)

⑫富田宿(栃木県栃木市)

⑬栃木宿(栃木県栃木市)

⑭合戦場(かっせんば)宿(栃木県栃木市)

⑮金崎宿(栃木県栃木市)

⑯楡木宿(栃木県鹿沼市)

⑰奈佐原宿(栃木県鹿沼市)

⑱鹿沼宿(栃木県鹿沼市)

⑲文挟(ふばさみ)宿(栃木県日光市)

⑳板橋宿(栃木県日光市)

㉑今市宿(栃木県日光市)

(以上、「Wikioedia」参照。)

距離

1km【例幣使街道】高崎市倉賀野町

10km【______】玉村町五料

20km【例幣使街道】伊勢崎市境

30km【例幣使街道】太田市由良町

40km【例幣使街道】足利市堀込町

50km【例幣使街道】足利市寺岡町

60km【例幣使街道】佐野市町谷町

70km【______】栃木市大平町下皆川

80km【例幣使街道】栃木市都賀町家中

90km【例幣使街道】鹿沼市奈佐原町

100km【例幣使街道】鹿沼市富岡

110km【例幣使街道】日光市明神

115km【例幣使街道】日光市今市

伊勢崎、太田、足利、佐野、栃木等、北関東地域をぐるっと巡る旅です。予定では、電車(主に東武線)を利用しての行き来で、6日くらいかかります。夏までには完歩。でも、この地域は日本でも有数の熱暑の地域を含み、熱中症などには要注意。

(9:08)「中山道」との分岐点。

(9:08)「中山道」との分岐点。

2年前の2月6日に「中山道」歩きで来ました。そういえば、「中山道」歩きは「和田峠」の手前で中断しています。

「例幣使街道と倉賀野常夜燈」。

「例幣使街道と倉賀野常夜燈」。

中山道は、倉賀野宿東、下の木戸を出ると日光例幣使街道と分かれる。そこには、道しるべ、常夜燈、閻魔堂がある。

道しるべには左日光道、右江戸道とある。ここから日光例幣使街道は始まる。

日光例幣使街道は13宿中、上州5宿(玉村・五料・芝・木崎・太田)野州8宿となっている。正保4年(1647)に第1回の日光例幣使の派遣があって以来、慶応3年(1867)の最後の例幣使派遣まで、221年間、一回の中止もなく継続された。また、この常夜燈は、県内では王者の風格をもっており、文化10年(1814)に建てられ、道標の役割を果たしていた。

高崎市 高崎観光協会

注:宿場の数が「Wikipedia」では21宿となっていますが、この解説板では13宿となっています。「楡木宿」までが「日光例幣使街道」の宿場とすれば「13宿」になる?

HPでは15宿となっています。

HPでは15宿となっています。

「常夜灯」。

正面「日光道」右側面「中山道」左側面「常夜燈」

裏面「文化十一年甲戌(1818)正月十四日

高橋佳年女書」

総高 373㌢ 台石高 67㌢

灯籠高 305㌢ 灯籠屋根幅 105㌢

「道しるべ」。

正面「従是 右 江戸道 左日光道」

裏面「南無阿弥陀仏 亀涌書」

総高 172.8㌢ 台石高 8.8㌢

石柱幅 一辺33.7㌢

さて出発。まず「県道136号線」。

今回は、①倉賀野宿(群馬県高崎市)を出て、②玉村宿(群馬県佐波郡玉村町)、③五料(ごりょう)宿・五料関所(群馬県佐波郡玉村町)、④柴宿(群馬県伊勢崎市)、⑤境宿(群馬県伊勢崎市)とたどる予定です。途中、最寄りの鉄道駅はなく、バスもほとんど来ないという区間。はたしてどうなることか?

(9:16)JR線を越えます。

(9:16)JR線を越えます。

田んぼの向こうを電車が通過中。

道の両側は工業団地。

道の両側は工業団地。

「国道17号線(現中山道)」を横断して進むと、道は行き止まりになるので、左折します。

その先「綿貫町交差点」を右折します。その左手角にコンビニ。そこで食料を調達します。

右折した道は、「県道142号線」。ほぼこの道を行きます。

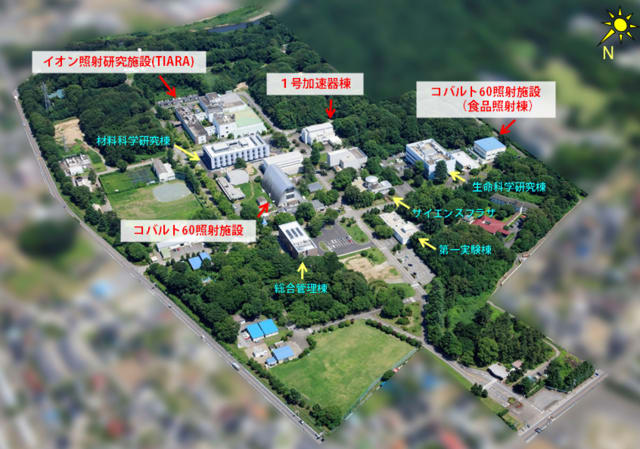

この付近の南側一帯は、もとは「岩鼻火薬製造所」。現在は「高崎量子応用研究所」や「群馬の森」などが広がっています。

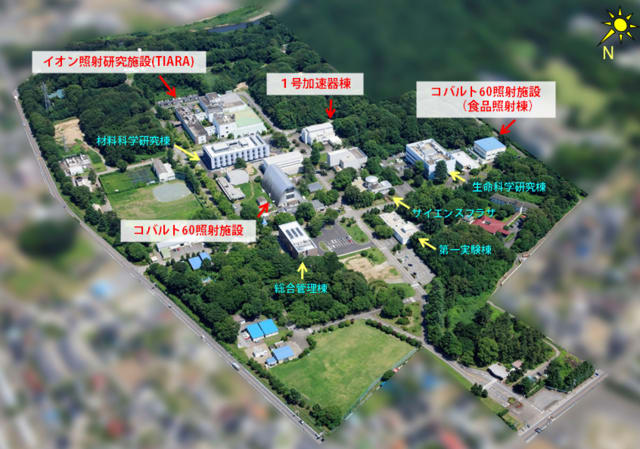

「高崎量子応用研究所」。

「高崎量子応用研究所」。

「日光例幣使街道」は敷地内でいったん途絶えます。上の写真では、右下の道から右折して左に見える道を進みます。

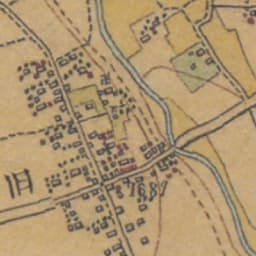

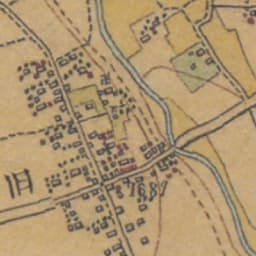

1880年代のようす。中央の道が「例幣使道」。

1880年代のようす。中央の道が「例幣使道」。

2010年代のようす。街道は消滅しています。

2010年代のようす。街道は消滅しています。

途中にあった看板。 「ボイスレッスン ラテン音楽 マルガリータ恩田」。

「ボイスレッスン ラテン音楽 マルガリータ恩田」。

(9:48)左に森が。 「不動山古墳」。

「不動山古墳」。

不動山古墳と綿貫古墳群

綿貫古墳群は、南から岩鼻二子山古墳、不動山古墳、普賢寺裏古墳、綿貫観音山古墳の四基の前方後円墳と、これらの周囲に分布する円墳群から形成されています。

現在岩鼻二子山古墳は削平され存在しませんが、巨大石棺がある100m級の不動山古墳、その北方に70m級の普賢寺裏古墳、二基の円墳、そして国指定史跡の100m級の綿貫観音山古墳が続きます。

・・・

この古墳群は四基の前方後円墳を主墳として5世紀中頃から形成され、6世紀後半の綿貫観音山古墳へと続き、その時代に、同一系譜に連なる強大な豪族がこの地に居たことを証明しています。

後円部墳頂部に建つ不動尊堂の裏には、凝灰岩(ぎょうかいがん)で造られた舟形石棺の身の部分が残されています。

(

( HPより)

HPより)

その先、右手に大きな森が広がってきます。

「群馬の森」。

「群馬の森」。

「高崎伊勢崎自転車道線」の標識。

「高崎伊勢崎自転車道線」の標識。

中小河川が多い群馬県内には土手を利用しての、こうした自転車道が整備されているように思います。

(9:55)「井野川」を「鎌倉橋」で渡ります。

上流方向。

下流方向。↓がかつての土橋の痕跡?

「日光例幣使街道」の標識。

6月23日(土)。曇りのち雨。もう少し天気が持つと思いましたが、午後から雨。けっこうな降りで、ずぶ濡れで歩く羽目に。傘ではなく、合羽にすればよかった! 梅雨空を侮ってはいけません。

(→)日光例幣使街道(にっこうれいへいしかいどう)

(→)日光例幣使街道(にっこうれいへいしかいどう)江戸時代の脇街道の一つで、徳川家康の没後、東照宮に幣帛を奉献するための勅使(日光例幣使)が通った道である。

倉賀野宿を起点とし、中山道と分岐、太田宿、栃木宿を経て、楡木(にれぎ)宿にて壬生通り(日光西街道)と合流して日光坊中へと至る。楡木より今市(栃木県日光市)までは壬生通り(日光西街道)と重複区間である。

現在、栃木県日光市から鹿沼市、栃木市、佐野市、足利市、群馬県太田市、伊勢崎市、高崎市に至る路線が「日光例幣使街道」または「例幣使街道」と呼ばれている。特に日光市から鹿沼市にかけての区間には日光杉並木が現存する。

例幣使

例幣使とは、天皇の代理として、朝廷から神への毎年の捧げものを指す例幣を納めに派遣された勅使のことである。例幣使は、中山道と例幣使街道を経て日光に向かい、4月15日に日光に到着したのち、翌朝に東照宮に捧げものを納め、そのあとは江戸にまわって将軍に対面してから京都へ帰ることに決まっていた。その例幣使が日光へ詣でるために通ったことから、つけられた呼び名である。

宿場

①倉賀野宿(群馬県高崎市)

②玉村宿(群馬県佐波郡玉村町)

③五料(ごりょう)宿・五料関所(群馬県佐波郡玉村町)

④柴宿(群馬県伊勢崎市)

⑤境宿(群馬県伊勢崎市)

⑥木崎宿(群馬県太田市)

⑦太田宿(群馬県太田市)

⑧八木宿(栃木県足利市)

⑨梁田宿(栃木県足利市)

⑩天明宿(栃木県佐野市)

⑪犬伏宿(栃木県佐野市)

⑫富田宿(栃木県栃木市)

⑬栃木宿(栃木県栃木市)

⑭合戦場(かっせんば)宿(栃木県栃木市)

⑮金崎宿(栃木県栃木市)

⑯楡木宿(栃木県鹿沼市)

⑰奈佐原宿(栃木県鹿沼市)

⑱鹿沼宿(栃木県鹿沼市)

⑲文挟(ふばさみ)宿(栃木県日光市)

⑳板橋宿(栃木県日光市)

㉑今市宿(栃木県日光市)

(以上、「Wikioedia」参照。)

距離

1km【例幣使街道】高崎市倉賀野町

10km【______】玉村町五料

20km【例幣使街道】伊勢崎市境

30km【例幣使街道】太田市由良町

40km【例幣使街道】足利市堀込町

50km【例幣使街道】足利市寺岡町

60km【例幣使街道】佐野市町谷町

70km【______】栃木市大平町下皆川

80km【例幣使街道】栃木市都賀町家中

90km【例幣使街道】鹿沼市奈佐原町

100km【例幣使街道】鹿沼市富岡

110km【例幣使街道】日光市明神

115km【例幣使街道】日光市今市

伊勢崎、太田、足利、佐野、栃木等、北関東地域をぐるっと巡る旅です。予定では、電車(主に東武線)を利用しての行き来で、6日くらいかかります。夏までには完歩。でも、この地域は日本でも有数の熱暑の地域を含み、熱中症などには要注意。

(9:08)「中山道」との分岐点。

(9:08)「中山道」との分岐点。2年前の2月6日に「中山道」歩きで来ました。そういえば、「中山道」歩きは「和田峠」の手前で中断しています。

「例幣使街道と倉賀野常夜燈」。

「例幣使街道と倉賀野常夜燈」。中山道は、倉賀野宿東、下の木戸を出ると日光例幣使街道と分かれる。そこには、道しるべ、常夜燈、閻魔堂がある。

道しるべには左日光道、右江戸道とある。ここから日光例幣使街道は始まる。

日光例幣使街道は13宿中、上州5宿(玉村・五料・芝・木崎・太田)野州8宿となっている。正保4年(1647)に第1回の日光例幣使の派遣があって以来、慶応3年(1867)の最後の例幣使派遣まで、221年間、一回の中止もなく継続された。また、この常夜燈は、県内では王者の風格をもっており、文化10年(1814)に建てられ、道標の役割を果たしていた。

高崎市 高崎観光協会

注:宿場の数が「Wikipedia」では21宿となっていますが、この解説板では13宿となっています。「楡木宿」までが「日光例幣使街道」の宿場とすれば「13宿」になる?

HPでは15宿となっています。

HPでは15宿となっています。

「常夜灯」。

正面「日光道」右側面「中山道」左側面「常夜燈」

裏面「文化十一年甲戌(1818)正月十四日

高橋佳年女書」

総高 373㌢ 台石高 67㌢

灯籠高 305㌢ 灯籠屋根幅 105㌢

「道しるべ」。

正面「従是 右 江戸道 左日光道」

裏面「南無阿弥陀仏 亀涌書」

総高 172.8㌢ 台石高 8.8㌢

石柱幅 一辺33.7㌢

さて出発。まず「県道136号線」。

今回は、①倉賀野宿(群馬県高崎市)を出て、②玉村宿(群馬県佐波郡玉村町)、③五料(ごりょう)宿・五料関所(群馬県佐波郡玉村町)、④柴宿(群馬県伊勢崎市)、⑤境宿(群馬県伊勢崎市)とたどる予定です。途中、最寄りの鉄道駅はなく、バスもほとんど来ないという区間。はたしてどうなることか?

(9:16)JR線を越えます。

(9:16)JR線を越えます。田んぼの向こうを電車が通過中。

道の両側は工業団地。

道の両側は工業団地。「国道17号線(現中山道)」を横断して進むと、道は行き止まりになるので、左折します。

その先「綿貫町交差点」を右折します。その左手角にコンビニ。そこで食料を調達します。

右折した道は、「県道142号線」。ほぼこの道を行きます。

この付近の南側一帯は、もとは「岩鼻火薬製造所」。現在は「高崎量子応用研究所」や「群馬の森」などが広がっています。

「高崎量子応用研究所」。

「高崎量子応用研究所」。「日光例幣使街道」は敷地内でいったん途絶えます。上の写真では、右下の道から右折して左に見える道を進みます。

1880年代のようす。中央の道が「例幣使道」。

1880年代のようす。中央の道が「例幣使道」。

2010年代のようす。街道は消滅しています。

2010年代のようす。街道は消滅しています。途中にあった看板。

「ボイスレッスン ラテン音楽 マルガリータ恩田」。

「ボイスレッスン ラテン音楽 マルガリータ恩田」。(9:48)左に森が。

「不動山古墳」。

「不動山古墳」。

不動山古墳と綿貫古墳群

綿貫古墳群は、南から岩鼻二子山古墳、不動山古墳、普賢寺裏古墳、綿貫観音山古墳の四基の前方後円墳と、これらの周囲に分布する円墳群から形成されています。

現在岩鼻二子山古墳は削平され存在しませんが、巨大石棺がある100m級の不動山古墳、その北方に70m級の普賢寺裏古墳、二基の円墳、そして国指定史跡の100m級の綿貫観音山古墳が続きます。

・・・

この古墳群は四基の前方後円墳を主墳として5世紀中頃から形成され、6世紀後半の綿貫観音山古墳へと続き、その時代に、同一系譜に連なる強大な豪族がこの地に居たことを証明しています。

後円部墳頂部に建つ不動尊堂の裏には、凝灰岩(ぎょうかいがん)で造られた舟形石棺の身の部分が残されています。

(

( HPより)

HPより)その先、右手に大きな森が広がってきます。

「群馬の森」。

「群馬の森」。 「高崎伊勢崎自転車道線」の標識。

「高崎伊勢崎自転車道線」の標識。中小河川が多い群馬県内には土手を利用しての、こうした自転車道が整備されているように思います。

(9:55)「井野川」を「鎌倉橋」で渡ります。

上流方向。

下流方向。↓がかつての土橋の痕跡?

「日光例幣使街道」の標識。