現在の網走刑務所全景。(「Wikipedia」より)

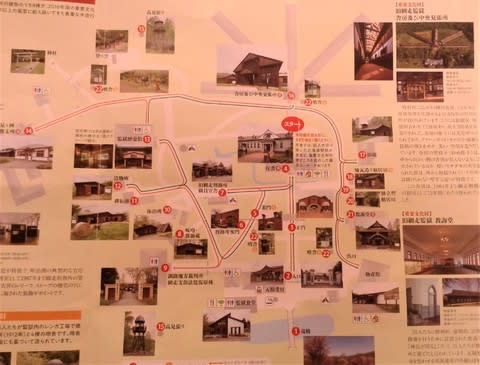

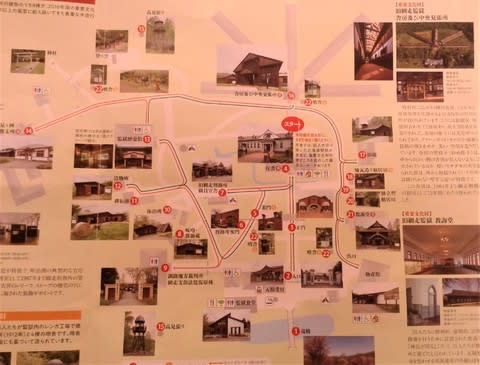

「博物館 網走監獄」は、元々の「網走監獄(刑務所)」があった位置ではありません。

1973年(昭和48年)に網走刑務所の改築計画が公表され、貴重な建築物が失われることを憂慮した網走新聞社(現在は廃刊)社主の佐藤久が、刑務所建築物の移築保存=「刑務所施設の博物館構想」を提唱しました。これに網走市、北海道、法務省などの関係機関も協力し財団法人を設立することになります。建物の移築や復原のために9億円の資金を財団が借り入れるため、佐藤は借入金の個人保証をするなどの努力があり、金融機関も資金を貸し付けることで実現しました。今では全国にある博物館の中でも、「網走監獄」は、多くの訪問客を集めています。

1980年(昭和55年):財団法人設立認可。 1983年(昭和58年):開館。

「哨舎」。登録有形文化財。

「哨舎」。登録有形文化財。

「味噌・醤油蔵」。

「味噌・醤油蔵」。

「休泊所」。

明治5年の監獄則で罪囚のまくらは丸太を半分にした「半円木」を定められたが外役所や休泊所では手間を省いて一本の丸太のまま使われたこともあったといわれている。この方法はのちの「たこ部屋」にも使われて朝になると丸太の一端をたたいて一斉に起こしたといわれている。

道路の突貫工事の進行に伴って、1,200人の受刑者が、休泊所を解体したり建てたりを繰り返しながら、前進しました。別名、「動く監獄」と呼ばれていたようです。

「二見ヶ岡農場」遠景。重要文化財。

「二見ヶ岡農場」遠景。重要文化財。

ここは自給自足を目指し、受刑者自身の自立を促す開放的処遇施設という重要な役割を担っていました。馬鈴薯等の作物の管理から収穫まで受刑者が行っていました。建物は、庁舎、舎房、教誨堂、教誨堂、食堂、浴場等が渡り廊下でつながっています。

遠方に「高見張り」。

網走刑務所二見ヶ岡農場は、明治20年(1887年)に設置され、刑務所農場としては日本一広い土地を有効に活用しながら、受刑者に働く喜びを体験させ、健全な心身を作ることをも目標として、寒冷地農業に取り組んでいます。・・・

この施設は移築されたもので、現在も「刑務所農場」が別のところに存在しています。

約359ヘクタールの敷地内で全国唯一の和牛肥育のほかタマネギや小豆、ジャガイモなどの野菜、牧草の栽培をしています。95頭の黒毛和牛を育て、出荷する4割が最高のA5ランク。一部は「網走監獄和牛」のブランド名で市場に出回っています。

網走刑務所の開放農場公開 法務省「信頼関係が必要」(産経ニュース 2018.6.11 21:16)より

法務省は11日、塀のない開放的矯正施設の網走刑務所二見ケ岡農場(北海道網走市)を報道陣に公開した。同じ開放的施設の松山刑務所大井造船作業場(愛媛県今治市)で4月に脱走事件があり、受刑者の心情把握徹底などを図るとしている。

農場は1896年、網走刑務所から約6キロ離れた網走湖畔に開設された。面積は東京ドーム約75個分の359ヘクタールで、当初から農場の周囲には逃走防止用の塀は設置していない。網走刑務所で1~2年服役し、生活態度の良さや就労意欲を認められた受刑者が農場内の寮で共同生活し、牛の世話などに従事する。

この日は寮と食堂、牛舎などを公開。現在は刑務所の受刑者約740人のうち20人が暮らしており、目覚まし時計やCDプレーヤーを購入できるなど優遇されている。農場に移った受刑者の多くは半年から1年程度で仮出所するという。

「五翼放射状平屋舎房」。重要文化財。

「五翼放射状平屋舎房」。重要文化財。

「中央見張り所」。重要文化財。

「中央見張り所」。重要文化財。

1912年(明治45年)から実際に1984年(昭和59年)9月まで使用されていました。刑務所の施設としては 日本最古。木造の刑務所としては 世界最古と言われています。

(「博物館 網走監獄」HPより)

(「博物館 網走監獄」HPより)

「浴場」。

「浴場」。

脱衣に3分、第1槽入浴3分、洗身3分、あがり湯の第2槽入浴3分、着衣に3分と、入浴時間は合計で15分間。これは現在も同じ15分のようです。

「煉瓦造り独居房」。登録有形文化財。

「煉瓦造り独居房」。登録有形文化財。

明治時代、監獄内の規則を守らない者には食事の量を減らし、一定の監禁生活させる罰がありました。窓のない真っ暗な、この独居房での生活は受刑者にとって大変つらい生活でした。

この煉瓦造り独居房は、明治末期に造られ、平成3年3月に博物館網走監獄に移設しました。

「教誨堂」。重要文化財。

「教誨堂」。重要文化財。

囚人達に精神的、倫理的、宗教的な指導を行うための施設。寺院を思わせる外観とは対照的に内部は柱のない広い空間になっています。

「釧路監獄署網走囚徒外役所正門(再現)」。

「釧路監獄署網走囚徒外役所正門(再現)」。

網走刑務所は、明治23年3月、釧路監獄署の外役所として設置されました。

北海道中央道路の開削工事にあたり、道東から工事を始めるため、釧路監獄署から網走に囚徒1200名を移動させ外役所を開設しました。

外役所施設を囲む塀は、この木塀でしたが、木塀では脱走や外部からの侵入を防ぐことが難しいので、時代とともに、社会を遮断する威厳のある煉瓦正門へと変化していったのです。

ぐるっと一巡して館外へ。

ぐるっと一巡して館外へ。

この時期に訪れてもけっこう肌寒いのに、厳寒期はさぞかし過酷な自然のもとでの生活環境であったことが想像できます。

「博物館 網走監獄」は、元々の「網走監獄(刑務所)」があった位置ではありません。

1973年(昭和48年)に網走刑務所の改築計画が公表され、貴重な建築物が失われることを憂慮した網走新聞社(現在は廃刊)社主の佐藤久が、刑務所建築物の移築保存=「刑務所施設の博物館構想」を提唱しました。これに網走市、北海道、法務省などの関係機関も協力し財団法人を設立することになります。建物の移築や復原のために9億円の資金を財団が借り入れるため、佐藤は借入金の個人保証をするなどの努力があり、金融機関も資金を貸し付けることで実現しました。今では全国にある博物館の中でも、「網走監獄」は、多くの訪問客を集めています。

1980年(昭和55年):財団法人設立認可。 1983年(昭和58年):開館。

「哨舎」。登録有形文化財。

「哨舎」。登録有形文化財。 「味噌・醤油蔵」。

「味噌・醤油蔵」。

「休泊所」。

明治5年の監獄則で罪囚のまくらは丸太を半分にした「半円木」を定められたが外役所や休泊所では手間を省いて一本の丸太のまま使われたこともあったといわれている。この方法はのちの「たこ部屋」にも使われて朝になると丸太の一端をたたいて一斉に起こしたといわれている。

道路の突貫工事の進行に伴って、1,200人の受刑者が、休泊所を解体したり建てたりを繰り返しながら、前進しました。別名、「動く監獄」と呼ばれていたようです。

「二見ヶ岡農場」遠景。重要文化財。

「二見ヶ岡農場」遠景。重要文化財。ここは自給自足を目指し、受刑者自身の自立を促す開放的処遇施設という重要な役割を担っていました。馬鈴薯等の作物の管理から収穫まで受刑者が行っていました。建物は、庁舎、舎房、教誨堂、教誨堂、食堂、浴場等が渡り廊下でつながっています。

遠方に「高見張り」。

網走刑務所二見ヶ岡農場は、明治20年(1887年)に設置され、刑務所農場としては日本一広い土地を有効に活用しながら、受刑者に働く喜びを体験させ、健全な心身を作ることをも目標として、寒冷地農業に取り組んでいます。・・・

この施設は移築されたもので、現在も「刑務所農場」が別のところに存在しています。

約359ヘクタールの敷地内で全国唯一の和牛肥育のほかタマネギや小豆、ジャガイモなどの野菜、牧草の栽培をしています。95頭の黒毛和牛を育て、出荷する4割が最高のA5ランク。一部は「網走監獄和牛」のブランド名で市場に出回っています。

網走刑務所の開放農場公開 法務省「信頼関係が必要」(産経ニュース 2018.6.11 21:16)より

法務省は11日、塀のない開放的矯正施設の網走刑務所二見ケ岡農場(北海道網走市)を報道陣に公開した。同じ開放的施設の松山刑務所大井造船作業場(愛媛県今治市)で4月に脱走事件があり、受刑者の心情把握徹底などを図るとしている。

農場は1896年、網走刑務所から約6キロ離れた網走湖畔に開設された。面積は東京ドーム約75個分の359ヘクタールで、当初から農場の周囲には逃走防止用の塀は設置していない。網走刑務所で1~2年服役し、生活態度の良さや就労意欲を認められた受刑者が農場内の寮で共同生活し、牛の世話などに従事する。

この日は寮と食堂、牛舎などを公開。現在は刑務所の受刑者約740人のうち20人が暮らしており、目覚まし時計やCDプレーヤーを購入できるなど優遇されている。農場に移った受刑者の多くは半年から1年程度で仮出所するという。

「五翼放射状平屋舎房」。重要文化財。

「五翼放射状平屋舎房」。重要文化財。 「中央見張り所」。重要文化財。

「中央見張り所」。重要文化財。1912年(明治45年)から実際に1984年(昭和59年)9月まで使用されていました。刑務所の施設としては 日本最古。木造の刑務所としては 世界最古と言われています。

(「博物館 網走監獄」HPより)

(「博物館 網走監獄」HPより)

「浴場」。

「浴場」。

脱衣に3分、第1槽入浴3分、洗身3分、あがり湯の第2槽入浴3分、着衣に3分と、入浴時間は合計で15分間。これは現在も同じ15分のようです。

「煉瓦造り独居房」。登録有形文化財。

「煉瓦造り独居房」。登録有形文化財。明治時代、監獄内の規則を守らない者には食事の量を減らし、一定の監禁生活させる罰がありました。窓のない真っ暗な、この独居房での生活は受刑者にとって大変つらい生活でした。

この煉瓦造り独居房は、明治末期に造られ、平成3年3月に博物館網走監獄に移設しました。

「教誨堂」。重要文化財。

「教誨堂」。重要文化財。囚人達に精神的、倫理的、宗教的な指導を行うための施設。寺院を思わせる外観とは対照的に内部は柱のない広い空間になっています。

「釧路監獄署網走囚徒外役所正門(再現)」。

「釧路監獄署網走囚徒外役所正門(再現)」。網走刑務所は、明治23年3月、釧路監獄署の外役所として設置されました。

北海道中央道路の開削工事にあたり、道東から工事を始めるため、釧路監獄署から網走に囚徒1200名を移動させ外役所を開設しました。

外役所施設を囲む塀は、この木塀でしたが、木塀では脱走や外部からの侵入を防ぐことが難しいので、時代とともに、社会を遮断する威厳のある煉瓦正門へと変化していったのです。

ぐるっと一巡して館外へ。

ぐるっと一巡して館外へ。この時期に訪れてもけっこう肌寒いのに、厳寒期はさぞかし過酷な自然のもとでの生活環境であったことが想像できます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます