「馬込橋」には、浜松宿の東木戸が置かれていました。ここからが浜松宿内となります。

浜松宿は、徳川家康の居城として発展し、家康が駿府(静岡)に移った後は、譜代の老中の城下町となって発展しました。東海道五十三次の江戸から数えて29番目、京から数えて25番目にあたり、実距離では、江戸から京との中間に位置して、名実共に関東・関西の中間地域として存在していました。天保年間には本陣が6軒、旅籠が94軒もあり、遠江国・駿河国を通じて最大の宿場でした。

しかし、現在、当時を偲ばせる史跡はほとんどなく、説明板等で当時のようすをイメージするのみです。その理由の最大なものは、第二次世界大戦における米軍による空襲によってほぼ壊滅的になったことです。

浜松とその近郊は、その都市規模に比して多くの空襲を受けたました。その理由として、

1.軍施設が数多くあった。(陸軍飛行場、陸軍飛行第7連隊、浜松陸軍飛行学校、三方原教導飛行団など)

2.軍需工場が数多くあった。(日本楽器、中島飛行機、鈴木織機など)

3.東海道の要に当たり、また、国鉄浜松工機部があった。

4.東京・名古屋への空襲の際の侵入ルートに当たっていた。空襲後、基地に帰る部隊は残った爆弾を浜松に捨てて帰るように命じられていた。(この項、「Wikipedia」による)

等があげられるようです。

浜松市は、戦前から航空隊の根拠地であり、また軍需物資の生産都市であったので、27回に及ぶ爆弾、焼夷弾、機銃掃射、艦砲射撃の攻撃を受け、著名な公共建築物や公共施設、商店、住宅、工場の大部分は焼失または倒壊した。

その罹災面積は旧市内で6.90km2、罹災戸数3万1,000戸、罹災人口12万人に及んでおり、このように浜松市が全国的にみて大都市並みの被害を受けた理由には、航空機関係の軍施設、工場が多かったことのほかに米軍の本土侵入経路の目標に本市が存在したことも考えられている。大空襲の後、戦災で家を失った者、疎開先を求めて移住する者で浜松市の人口は、昭和19年当時の18万7,433人が昭和20年には8万1,437人に急減したのである。(「浜松市戦災復興誌」による)

地方都市浜松の空襲被害がいかに甚大であったかは、「全国及び静岡県主要都市の空襲被害」(朝日百科)で、横浜市に続き全国第6位の被害であることがこれを如実に物語っている。

昭和19年12月13日午後2時26分、佐藤、相生、木戸、天神、中島に焼夷弾613発が落とされたのをはじめ、昭和20年に入ると毎月数回の空襲に襲われるようになった。2月15日には6機のB29が爆弾21発、焼夷弾7,324発を市内の広範囲にわたって投下、145人の死者と114人の重軽傷者を出し、4月、5月にも続けて数百人の死者を出す大規模な空襲を受けている。

6月18日午前0時10分からの浜松大空襲ではB29約100機の大編隊が全市を爆撃、本市は実に65,000発という莫大な数の焼夷弾によって焼き尽くされ、1万5,000余戸の家屋が全焼、1,717人の死者を出すという最も大きな被害を被ったのである。また、7月29日の深夜には艦艇8隻による艦砲射撃で2,000発の砲弾を浴び、170人の死者を出している。

このように27回にもおよぶ空襲と艦砲射撃などによって数多くの市民が罹災し、戦災により死亡した者は実に3,000有余人に達し、重軽傷者5,000有余人、建造物の被害は全壊、全焼、その他を合わせ3万1,000有余戸となり、全市が見渡す限りの焼け野原と化したその悲惨さは、全く目を覆うばかりであった。(被災数字は出版物によって多少の違いがあるが、ここでは浜松空襲、戦災を記録する会発行の「浜松大空襲』による。)

(

「浜松市における戦災の状況(静岡) : 一般戦災ホームページ」より)

「浜松市における戦災の状況(静岡) : 一般戦災ホームページ」より)

当時の浜松の人口は166,346人。計560機により3,076トンの爆弾を投下した。これは横浜市よりも多い機数で多くの爆弾を投下したことになる。(この項、「Wikipedia」より)

こうして廃都と化した浜松ですが、その後、急速に復興し、今や静岡市をしのぐ勢いで発展しているようです。歩いてみても、静岡市と肩を並べる「繁華街」という印象です。

出世大名家康くん

ここからは写真なしの探訪記となります。

「板屋町」交差点から「遠州鉄道」のガードをくぐり、そのまま賑やかな通りを進みます。「ゆりの木通り」。

「連尺」交差点を左折し、ここから「国道257号線」を進みます。ところで、この「連尺」という地名。掛川宿でもありました。「連雀」という標記でしたが。

連尺・連雀

物を背負うのに用いる背負子(しょいこ)の連雀は、肩に当たる部分を広く編んで作った縄や、それを木の枠に取り付けた物などである。連尺とも書く。

江戸時代の行商の多くは、この連雀に荷物を担いで、各地を往来していた。また、連雀で運搬する行商を連雀衆ともいう。

本来、「連雀」とは渡り鳥の雀を指していた。「連尺」を用いる行商が渡り鳥のように見えた事から、「連雀」が「連尺」の同義語として用いられるようになった。

江戸時代の城下町には、行商が連尺に荷を繋げたまま荷物を下ろし、そこに店を出した地域があり、これが各地の「連尺」「連雀」「連尺町」の由来となっている。

《地名》

・群馬県高崎市連雀町(れんじゃくちょう)

・埼玉県川越市連雀町(れんじゃくちょう)

・東京都三鷹市上連雀(かみれんじゃく)、下連雀(しもれんじゃく) 明暦大火(1657)で延焼防止の火除地として土地を召し上げられた神田連尺町の一部住民が代地として与えられここに移住したことに由来。

・静岡県掛川市連雀(れんじゃく)

・静岡県浜松市中区連尺町(れんじゃくちょう)

・愛知県岡崎市連尺通(れんじゃくどおり)

・東京市神田区連雀町(関東大震災後の区画整理により改称、現在は東京都千代田区神田須田町一丁目・神田淡路町二丁目)。第二次世界大戦の東京空襲で焼け残り、かんだやぶそば、いせ源本館、神田まつや、ぼたん、竹むらなどの歴史的建造物が軒を連ねる地域として知られる。

(以上、「Wikipedia」より)

なるほど!

ここからが浜松宿の中心地。

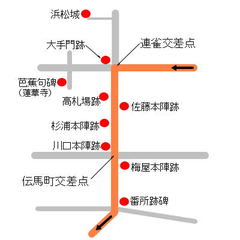

(上図は、

home.h01.itscom.net/tokaido/3shizuokanishi/29hamamatu.html)HPより)。

home.h01.itscom.net/tokaido/3shizuokanishi/29hamamatu.html)HPより)。但し、史跡それ自身はなくて(上記の理由による)、そのあった場所に解説板が置かれ、詳しく説明があります。

午後1時半を過ぎ、かなりお腹も空いてきたので、その通りのはずれにある日本蕎麦屋さんに入りました。「更級」風でおいしかった!

「伝馬町」交差点を過ぎ、右手に「ホテル米久」を見ながら進みます。この付近は、道路整備、区画整理などで再開発中。沿道に空地が目立ちます。しばらくすると、貸しビルなど建設されるのでしょうか?

「成子」交差点手前の右手に「浜納豆」を販売するお店「夏目商店」。

浜納豆

中国の漢の時代、大豆を麹(こうじ)菌で発酵させた「鼓」(読み:シ)という塩辛納豆が盛んに食べられていました。それよりも昔の秦の時代には、「シ」と呼ばれる調味料が利用されていたという記述が残されています。

この「鼓」は、遣唐使の時代には日本に渡来しており、平城京の都で市販されていました。和名「クキ」とも呼ばれていたそうです。(平城京遺跡から出土した木簡という荷札に「シ」について記載されたものがみつかっています。) 日本では、お寺の納所(台所)で僧侶が作ったことから「寺納豆」、また、中国渡来ということから「唐納豆」ともいわれました。

このように古代から京都のお寺で作られていた塩辛納豆が、のちに浜名湖畔のお寺などに伝わり、『浜納豆』として名産品になりました。

一方、中国では「鼓」は「豆鼓 ( トーチー )」という豆味噌になり、現代でも中華料理の重要な調味料として利用されています。日本で中華料理を作るとき、中国の豆鼓 ( トーチー ) のかわりに浜納豆を使うことができるのは、浜納豆と豆鼓 ( トーチー )が同じ大陸由来のルーツを持ち、製法も風味もよく似ているからです。

浜納豆は栄養価が高く保存性が良いため、後代の戦国時代には重要な兵糧のひとつとなりました。足利義勝や今川義元、豊臣秀吉などの武将などにも好まれ、特に徳川家康はこの「浜納豆」がお気に入りで、江戸幕府の歴代将軍に献上されていたとも伝えられています。

ヤマヤ醤油(有)の浜納豆は、古来からの基本の製法を守り、1年以上(約15ヶ月間)寝かせてじっくり発酵させた、まろやかな風味の浜納豆。ただ単に保存性に優れ、栄養価が高いというだけでなく、熟成された浜納豆の本物の美味しさこそ、古代の名将が好んで食べた由縁だったのではないでしょうか。

味噌に似て、味噌よりも味わいの深い浜納豆。日本と中国大陸を結ぶ民族の味のふるさとを、ぜひ味わってみてください。

(

HPより)

HPより)直接食べると、かなり刺激が強いらしい。お茶漬けにするか、隠し味(調味料)として用いるとけっこういいらしい。

成子交差点で国道から右に曲がり、その先の「菅原町」交差点、「デニーズ」のところを、今度は左に曲がります。すぐ左手に「子育て地蔵尊」。この付近が「桝形」なのでしょうか? 「浜松宿」ともお別れです。これまでと違った、閑散とした静かな住宅街に入ります。

そのまま道なりに進み、東海道本線のガードをくぐり右へ。そこで、再び広く車の行き来も激しい「国道257号線」に合流します。そこには、「八丁畷」の標柱が。川崎宿の先にも同名のところがあり、幅の広い直線道でした。ここも同じですが、けっこう長くて広い道路になっています。

江戸時代には道の両側にはおそらく松並木が続いていたのでしょう、今は松の木は一本もない道をひたすら進みます。炎天下の季節だと、体力を消耗する道筋です。

しばらく行くと、東海道新幹線のガードをくぐります。「森田」地区。

少し進むと、左手に「若林一里塚」があります。江戸日本橋より66番目の一里塚です。ここは、浜松市と合併してすでになくなった「可美村」地区。

「東若林」交差点で道は右へ曲がります。その角に「二つ御堂」。ここから道はまっすぐ西へ向かいます。特に見所もなく、ひたすら歩くのみ。

左手には、直接は見えませんが「可美公園」が広がっているはずです。ただ西へ向かって歩くのみ。

道中、「高札場」跡というのがやたら目に付きます。さらに先には、「高札場」「秋葉神社常夜燈」、そのすぐ先に「麦飯長者の碑」が続きます。

1時間近く歩くと、「高塚駅入口」交差点。その先に「西友楽市」。

道が二手に分かれるので、国道から離れて右の道を行きます。けっこうここからも長い道のりです。

「立場」の説明板があり、その先右手の民家のところには「篠原一里塚」跡。ここが、67番目の一里塚。

そこには、「当時の旅人は1日10里(約40㎞)を歩くのが普通であったといわれていました」と。今日は25㎞ほどの予定ですから、江戸時代では子供以下ですね。

西日を浴びて、直線道路をただひたすら歩くのみです。ここまで来ると、沿道にはずいぶんと緑も多くなってきました。かなたに松並木が見えてくると、本日の終点、「舞阪駅入口」。右に折れて「舞阪駅」に向かいました。

次回は、舞阪の「松並木」からスタートです。

広重の浮世絵は、「隷書版」「行書版」ともに浜松宿は「浜」と「松」とをからませています。

(浮世絵は、すべて

HPより)

HPより)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます