日本の戦後の高度経済成長を支え、今もなお基幹産業工業地帯として存在する、京浜工業地帯・川崎臨海地区。物資の輸送はもとより、さまざまな工場で働く多くの労働者の通勤の足として、鉄道が担った功績は大きいものがありました。

時代の流れとともに、鉄道から自動車への転換の中で、かつての鉄道網が集約、再整備され、大動脈としてまだまだ利用されている貨物線。さらに、マンションなどの進出により地元住民の貴重な移動手段としてある電車。

そんな地域を産業道路沿いに探索してみました。

一方、この地域は、長い間、大工場からの排気ガス、排水等の公害で多くの市民がぜんそくなどで苦しんだ地域でもあります。今、抜本的な公害対策、長年にわたる、行政と住民との一体となった取り組みですっかりそうした面影はなくなっています。

ここで、川崎「公害」問題についてのまとめ。

近世は湾岸部が新田開発され、農業として水田や桃・梨の栽培がおこなわれ、大師河原では塩田で塩が作られていました。近代に入ってからは、ノリ養殖がおこなわれていました。

1910年ごろから工業化が進み、湾岸部では日本鋼管を皮切りに、鉄鋼・電力・石油化学コンビナートが次々と立地し、臨海工業地帯を形成していきます。1955年ごろにはいちじくの葉が一夜で大量に枯れるなど、大気汚染が深刻になっていきます。

また、工場に隣接して幹線道路が建設され、工場への原材料、製品の搬出入、物流分野での自動車依存度が高いこと、川崎区発着の貨物量が多いこと、通過交通量が多いことから、道路の大気汚染が問題になっていきます。

川崎市は市独自に1970年から発生源対策・患者救済を行ってきました。しかし、1978年に国は二酸化窒素の環境基準を緩和し、患者救済を行う公害健康被害補償法を改正して新たな認定を行わない動きがあり、公害病患者が多い川崎では、患者たちが裁判をおこしました。

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境基準を達成すること、それ以上の排出をしてはならないという差し止め、公害患者と死亡者に対して生活・家庭の破壊を償うための損害金を支払ってほしいという裁判です。

裁判は長期化し、17年かかりましたが、西淀川公害訴訟の和解をきっかけに工場と道路ともに和解をしました。

解決後も、公害のない道路沿道のために運動を続け、川崎市成人ぜん息患者医療費助成制度をつくり、川崎市全域の全市民のぜん息患者の医療費助成ができるようになりました。

( HPより)

HPより)

工業発展とともに公害が問題となり、住民による反公害運動は活発化した。早くも1951年には東渡田住民が煤煙瓦斯防止対策の会を作って市へ陳情した。1963年臨海地域は煤煙規制法による規制地域に指定、1969年には大師・田島地区が公害病救済特別措置法の指定地域になった。川崎の公害反対運動は全国の他地域よりも遅れ、ようやく1970年に公害病友の会が発足された。1970年、川崎市、横浜市、神奈川県と日本鋼管は、全国初となる公害防止協定を締結した。川崎市は公害病認定制度を施行、気管支炎に対する医療介護手当の支給を決定した。

1971年、現在の川崎区全域と幸区のほぼ全域が大気汚染地域に指定され、上平間では初めての喘息発作の学童犠牲者が出る。大気汚染注意報は1969年29回、1970年19回、1971~75年はそれぞれ7~9回と減少し、主要47工場の硫黄酸化物の年間排出量は1972年の56919トンから1978年10083トンに減退した。1970年代の登録被認定患者は4158人に及んだが、1975年をピークに年々減少した。川崎市の公害病認定患者は、1994年までに5911人、死者1500人を数えた。

1982年、川崎公害訴訟は国、公団および14企業を相手に、臨海部に住む喘息患者と遺族119人の原告となって一次訴訟提訴が始まり、1994年の判決後控訴に及んだが、1996年に原告に対し14企業が謝罪、約31億円で和解した。国と公団に対する訴訟は継続し、1999年5月の東京高裁で最終的に和解合意された。

(以上、「Wikipedia」より)

その「産業道路」沿道。かつては自動車の排気ガス、工場の煙害などの公害で目を開けていられなかったほど、ひどかったようです。

湾岸エリアを営業車で周っています。このところ、喉が痛いのですが、川崎の町自体がアスベストで汚染されていることはありませんか?

また、コークスや煙突から出る煙による公害問題は大丈夫なのでしょうか?とても心配です。

回答者:回答日時:2005/12/14 23:49.

湾岸エリア、とのことですが、工業で大発展を遂げて政令指定都市になるくらいまでは、(具体的には昭和40年代前半までは)東海道線よりも南側には一歩足を踏み入れただけで目が開けていられなくなりました。車に乗っている場合は窓を閉めなければなりませんでした。

公害というのは全国でみられる現象ですが、京浜工業地帯では「カワサキ」が公害そのものの名称の代表として使用されていますね。正確には大田区蒲田~横浜市鶴見区までについては、(前の方も書かれておられますが)改善はされたものの、産業道路付近は大気汚染は残っています。例えば県立大師高校は各教室に空気清浄機が設置されています。

産業道路を通る時は平和島駅付近から神奈川新町付近までは窓を閉めて走行しましょう。

まとめますと、ご指摘の公害問題は川崎市川崎区・横浜市鶴見区付近の産業道路周辺に根強く残っています。

「 goo」HPより

goo」HPより

このやりとりは、9年前にあった質問と回答(赤字は当方で)。

今回はそこをはじめて歩いてみましたが、上記のような印象はありませんでした。かなり環境は改善されているようです。(なお、質問内容に「アスベスト」云々とありますが、喉が痛いこととの直接的な関連はないとみていいでしょう)。

1972年、川崎市は、全国に先駆けて独自の「公害防止条例」を制定、「総量規制」方式による徹底した規制を行いました。それによって環境改善が進み、1973年当時45,879トンも排出されていた「二酸化硫黄排出量」が2011年現在では635トンと1.4%以下になっています。(「川崎市」HPより)

そうした取り組みが現在の川崎市臨海部のようすになっています。と同時に、そういう苦難な歴史、現状のあることを忘れてはならないと思います。

京急・産業道路駅で下車。現在、地下化工事が盛んに行われています。

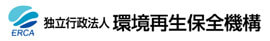

工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。

工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。

さらに川崎駅側に立体交差(地下化)構想によって工事が進捗中。大師線も大きく変化するようすです。

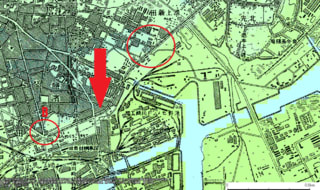

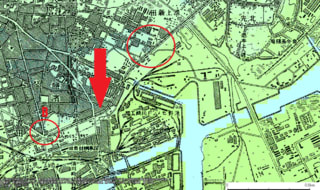

「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。

「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。

「鶴見臨海軌道」が運行している頃。

「鶴見臨海軌道」が運行している頃。

B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。

B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。

「小島新田」から伸びてきた線路は、「入江崎」付近が終点になっていることに注目。「小島新田」から臨海部を回って鶴見方向に向かう「大師線」はまだ存在していなかった。1945年になって、「小島新田」~「入江崎」~「桜本」が開通した。

一方、川崎市は市電を計画、京急(当時は東急)・桜本駅付近まで線路を敷設した。「桜本」が市電と京急の乗り換え場所だった。

臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。

臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。

市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より)

市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より)

大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。

大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。

産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。

産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。

産業道路方向を望む。

産業道路方向を望む。

産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。

産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。

線路は産業道路沿いに進んでいく(吸収されたのか)が、痕跡はなさそう。

「出来野」バス停。

「出来野」バス停。

来た方向を振り返る。

来た方向を振り返る。

「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

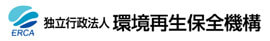

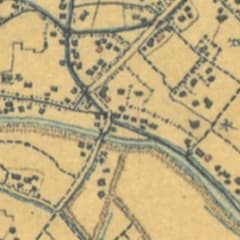

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

時代の流れとともに、鉄道から自動車への転換の中で、かつての鉄道網が集約、再整備され、大動脈としてまだまだ利用されている貨物線。さらに、マンションなどの進出により地元住民の貴重な移動手段としてある電車。

そんな地域を産業道路沿いに探索してみました。

一方、この地域は、長い間、大工場からの排気ガス、排水等の公害で多くの市民がぜんそくなどで苦しんだ地域でもあります。今、抜本的な公害対策、長年にわたる、行政と住民との一体となった取り組みですっかりそうした面影はなくなっています。

ここで、川崎「公害」問題についてのまとめ。

近世は湾岸部が新田開発され、農業として水田や桃・梨の栽培がおこなわれ、大師河原では塩田で塩が作られていました。近代に入ってからは、ノリ養殖がおこなわれていました。

1910年ごろから工業化が進み、湾岸部では日本鋼管を皮切りに、鉄鋼・電力・石油化学コンビナートが次々と立地し、臨海工業地帯を形成していきます。1955年ごろにはいちじくの葉が一夜で大量に枯れるなど、大気汚染が深刻になっていきます。

また、工場に隣接して幹線道路が建設され、工場への原材料、製品の搬出入、物流分野での自動車依存度が高いこと、川崎区発着の貨物量が多いこと、通過交通量が多いことから、道路の大気汚染が問題になっていきます。

川崎市は市独自に1970年から発生源対策・患者救済を行ってきました。しかし、1978年に国は二酸化窒素の環境基準を緩和し、患者救済を行う公害健康被害補償法を改正して新たな認定を行わない動きがあり、公害病患者が多い川崎では、患者たちが裁判をおこしました。

二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境基準を達成すること、それ以上の排出をしてはならないという差し止め、公害患者と死亡者に対して生活・家庭の破壊を償うための損害金を支払ってほしいという裁判です。

裁判は長期化し、17年かかりましたが、西淀川公害訴訟の和解をきっかけに工場と道路ともに和解をしました。

解決後も、公害のない道路沿道のために運動を続け、川崎市成人ぜん息患者医療費助成制度をつくり、川崎市全域の全市民のぜん息患者の医療費助成ができるようになりました。

(

HPより)

HPより)工業発展とともに公害が問題となり、住民による反公害運動は活発化した。早くも1951年には東渡田住民が煤煙瓦斯防止対策の会を作って市へ陳情した。1963年臨海地域は煤煙規制法による規制地域に指定、1969年には大師・田島地区が公害病救済特別措置法の指定地域になった。川崎の公害反対運動は全国の他地域よりも遅れ、ようやく1970年に公害病友の会が発足された。1970年、川崎市、横浜市、神奈川県と日本鋼管は、全国初となる公害防止協定を締結した。川崎市は公害病認定制度を施行、気管支炎に対する医療介護手当の支給を決定した。

1971年、現在の川崎区全域と幸区のほぼ全域が大気汚染地域に指定され、上平間では初めての喘息発作の学童犠牲者が出る。大気汚染注意報は1969年29回、1970年19回、1971~75年はそれぞれ7~9回と減少し、主要47工場の硫黄酸化物の年間排出量は1972年の56919トンから1978年10083トンに減退した。1970年代の登録被認定患者は4158人に及んだが、1975年をピークに年々減少した。川崎市の公害病認定患者は、1994年までに5911人、死者1500人を数えた。

1982年、川崎公害訴訟は国、公団および14企業を相手に、臨海部に住む喘息患者と遺族119人の原告となって一次訴訟提訴が始まり、1994年の判決後控訴に及んだが、1996年に原告に対し14企業が謝罪、約31億円で和解した。国と公団に対する訴訟は継続し、1999年5月の東京高裁で最終的に和解合意された。

(以上、「Wikipedia」より)

その「産業道路」沿道。かつては自動車の排気ガス、工場の煙害などの公害で目を開けていられなかったほど、ひどかったようです。

湾岸エリアを営業車で周っています。このところ、喉が痛いのですが、川崎の町自体がアスベストで汚染されていることはありませんか?

また、コークスや煙突から出る煙による公害問題は大丈夫なのでしょうか?とても心配です。

回答者:回答日時:2005/12/14 23:49.

湾岸エリア、とのことですが、工業で大発展を遂げて政令指定都市になるくらいまでは、(具体的には昭和40年代前半までは)東海道線よりも南側には一歩足を踏み入れただけで目が開けていられなくなりました。車に乗っている場合は窓を閉めなければなりませんでした。

公害というのは全国でみられる現象ですが、京浜工業地帯では「カワサキ」が公害そのものの名称の代表として使用されていますね。正確には大田区蒲田~横浜市鶴見区までについては、(前の方も書かれておられますが)改善はされたものの、産業道路付近は大気汚染は残っています。例えば県立大師高校は各教室に空気清浄機が設置されています。

産業道路を通る時は平和島駅付近から神奈川新町付近までは窓を閉めて走行しましょう。

まとめますと、ご指摘の公害問題は川崎市川崎区・横浜市鶴見区付近の産業道路周辺に根強く残っています。

「

goo」HPより

goo」HPよりこのやりとりは、9年前にあった質問と回答(赤字は当方で)。

今回はそこをはじめて歩いてみましたが、上記のような印象はありませんでした。かなり環境は改善されているようです。(なお、質問内容に「アスベスト」云々とありますが、喉が痛いこととの直接的な関連はないとみていいでしょう)。

1972年、川崎市は、全国に先駆けて独自の「公害防止条例」を制定、「総量規制」方式による徹底した規制を行いました。それによって環境改善が進み、1973年当時45,879トンも排出されていた「二酸化硫黄排出量」が2011年現在では635トンと1.4%以下になっています。(「川崎市」HPより)

そうした取り組みが現在の川崎市臨海部のようすになっています。と同時に、そういう苦難な歴史、現状のあることを忘れてはならないと思います。

京急・産業道路駅で下車。現在、地下化工事が盛んに行われています。

工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。

工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。さらに川崎駅側に立体交差(地下化)構想によって工事が進捗中。大師線も大きく変化するようすです。

「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。

「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。 「鶴見臨海軌道」が運行している頃。

「鶴見臨海軌道」が運行している頃。 B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。

B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。「小島新田」から伸びてきた線路は、「入江崎」付近が終点になっていることに注目。「小島新田」から臨海部を回って鶴見方向に向かう「大師線」はまだ存在していなかった。1945年になって、「小島新田」~「入江崎」~「桜本」が開通した。

一方、川崎市は市電を計画、京急(当時は東急)・桜本駅付近まで線路を敷設した。「桜本」が市電と京急の乗り換え場所だった。

臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。

臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。 市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より)

市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より) 大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。

大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。 産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。

産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。 産業道路方向を望む。

産業道路方向を望む。 産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。

産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。線路は産業道路沿いに進んでいく(吸収されたのか)が、痕跡はなさそう。

「出来野」バス停。

「出来野」バス停。 来た方向を振り返る。

来た方向を振り返る。 「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます