「作成&管理霜降銀座栄会ホームページ作成委員会」より。

谷田川

この川は上流より、谷戸川・境川・谷田川・蜆川・蛍川・藍染川とその流域により呼ばれたが、一般的には谷田川で、今は暗渠である。

巣鴨の青果市場(御薬園渋江長庵御預地所)より染井墓地(播州林田藩一万石建部内匠頭下屋敷)の下を流れて、豊島区(上駒込村)の境域を形成して、霜降橋・谷田橋より荒川区西日暮里へ入り、谷中(台東区)と千駄木(文京区)の間を流れて不忍池へと入った。全長は不詳であるが行程よりみて一里あまりは充分にある。

谷戸川の名が示すように最初の流域である西ヶ原村には、東谷戸・西谷戸・南谷戸・谷戸の小名があり、水田が多く見られた。谷戸・ヤトは地域的には谷間で水田が出来る地とされている。谷田・谷津谷地もまた同系統の言葉とされている。

中里村を経て田畑村に入ると小名に東谷田・西谷田があり、川の名も谷田川と改まり、今も谷田橋通りに谷田の名を残している。

霜降橋とは風流な名前で明治以降の命名とされ、市電・都電の停留所で知られたが、今はバス停に使われている。

江戸時代には立会橋・境橋と呼ばれ、立会い橋の名は将軍日光社参拝の時に万が一があってはならないので、上駒込、西ヶ原村立会の下に点検修理を行なったがその必要も無くなれば境界を示す境橋という平凡な名に変わる。

谷田川沿いの道は江戸時代には上野から入る六阿弥陀道として春秋の彼岸には大層な賑わいをみせた。大正に入ると暗渠化が進み、地区も昭和7年より工事開始となり、暗渠化の上は道路となって、両側には田端銀座・霜降銀座・染井銀座等の商店街が形成された。

北区郷土館シリーズ「北区の水ものがたりより」抜粋

とあった。ここでは、「谷田川」は、石神井川から分離した川ではないことに。

次の文章も掲載されていたので、孫引きさせてもらいます。

「滝野川第4号」より

・今、幻の谷田川を探る(抜)

岩出進

谷田川の最源流は、南側台地の巣鴨御薬園跡地裏手斜面の湧き水で、それに続く西側台地の下瀬火薬製造所(元東京外語大)東側台地の染井墓地に降った雨水や、湧き水が谷に流れ込んで川になったと思われる。

その周辺は森や池や沼が点在し所々に椎の木が立ち、牧場もあり、沼には植木屋の菖蒲園も見られ、のどかな田園風景が続いた。

現在西ヶ原の谷戸の交番の近くに住む旧家小野沢秀雄氏の話によれば、染井墓地下の慈眼寺の傍に釣堀があり、その脇を谷田川が細く流れて、野菜の洗い場が所々に設けられていた。

この辺は農家が多く、大根、牛蒡を作り、川の近くでは里芋やしょうがを作っていた。洗い場は清水が湧き出しているそばに作られていたので、いつでもきれいな水で野菜を洗って出荷することが出来た。

霜降橋から滝野川小学校を方面にかけて、夏は見渡す限りの大根畑や、とうもろこし畑であり冬は麦畑であった。

動坂下の辺は、田が多かったが、現在の北区側の中里から田端にかけては、畑であり、この辺にも洗い場が5カ所あった。

そして本郷と上野の両方の台地からきれいな水が流れ込んでいた。洪水があると、釣堀や養魚場から流れ出した金魚をすくうこともできた。地図には谷戸川と言う名で載っているが、北区に入って西ヶ原、中里、田端の人々は谷田川と呼んでいた。

川幅が約2メートル、深さも約1メートル以下の谷田川は、現在の扇屋そば店の前あたりから、現在の谷田川通りに曲がり、霜降橋のところの本郷通りの下を通り、駒込駅下の谷田川通りを経て、田端の谷田橋薬局の方へ流れている。そして昭和壱六年には全部暗渠が完成した。

・西ヶ原回想

波多野政雄

海軍火薬庫から流れていた谷田川では、鮒や濃いが釣れた。大根の洗い場があって、夏は蛍もいたしね。

またあっちこっちに蓮池があって、蓮の実を採りに行って呼子に引っ掛かり肥杓子で追いかけられて押入れに逃げ込んだこともあった。

谷田川が岩槻街道と交差するところに霜降橋があって土橋だった。冬霜が降ると白く見えたので霜降橋と伝った。

ここらは湧き水があって、古河庭園の池は湧き水で、今地下水が減らないように、傍に井戸を掘って監視しながら調査している。

この辺各家に井戸があったが今はうちだけが水道と井戸を使っています。現在は下水も無くなって谷戸川の風情はなくなりました。地名だけ残っている。

暗闇坂の名前は切通しで大八車1台しか通れなかった。大正初期ですかな、私は明治44年生まれですが、道路が改正になって、こっち側が削られてなだらかになりました。

急坂で切通しで、日本橋魚市場や神田の青果市場から荷を持って帰ると坂が上がれない。半纏を引っ掛けた立ちん棒がいて、旦那押しましょうかと声かけ、頼むと車の後を押した。ヨイショと掛け声ばかりで力が入ってないぞと云うと、すみませんと返事する。駄賃は2銭もらっていた。

道路が改正になってから、中学に入ったのですけれど、大正5年皇后陛下(貞明皇后)が西ヶ原の蚕糸学校に行啓なさって、この道をお通りになった。

2階は窓を閉めて国旗を立て、家族のものは外へ出て拝顔するよう。犬猫は家に入れると布命が出た。当時馬力ですから馬糞は綺麗に掃除して、駒込橋から蚕糸学校まで三間幅で砂を敷いた。そうしないと砂利道ですからお通りになれない。

行啓の馬車がくるさなかになって、馭者をふりきって馬が逃げてきた。近所に竹屋があり、うちの父が竹竿で通せんぼして馬を止めた記録があります。

私の小学校の時には浅野長勲侯爵、渋沢子爵、古河男爵この方々が出勤なさるのを知っています。渋沢さんは自動車七十七の緑色で乗用車が1台、それから当時貨物自動車、トラックとはまだ云わなかった。ファードの二十五馬力1台。これは王子製紙のトラック。

浅野侯爵は二頭立ての馬車、車輪が金モールで飾った。お殿様はシルクハットをかぶり、二重廻しを着て後ろの座席にすわり、別当は紺のハッピを着て浅野葉の家紋をつけた帽子をかぶり、前の座席に一緒に乗った。

この坂に来ると後ろに乗り、ガス塔の付いた金の矢羽根のついた馬車で毎朝でした。

それしかこの道は通らなかった。ある日貨物自動車がオーバーヒートして煙をだしたので、ボンネットを揚げて冷やしていた。「貨物自動車がとまったぞ}と親父さん連中がよってたかって見学していた。考えてみるとのんびりした時代でした。

上中里の鷹番山は有名な大田道灌が鷹狩の場所で、鷹匠がいた所です。

編集者注(小野磐彦氏)鷹番は上中里と西ヶ原にまたがって一万二千五百余坪に亘る御用屋敷。一名兎御用屋敷があって、兎狩りや鷹狩がしばしば行なわれ、屋敷内には御鳥番の役宅が設けられていたという。鷹番も住み、鷹場もあったはず。

そこに立てば西は富士が根、東は筑波山と両方見えた。稲穂の先に帆かけ船通る荒川が見え、黄金色に色づいた稲穂の中に王子軌道電車が通って見えた。川口へ肥料を運ぶ伝馬船も見えました。

中学当時には荒川まで行って泳いだり、櫓を漕いで遊び、両国の川開きというと友達と弟三人で小台の貨船を櫓漕いで両国に行った。そんな経験もある。汚穢船を繁留していたおだいには、バケツで水を汲み中を洗っていた。そこで泳いでいたので、おじさんきたないなーと云ったら、水というものは三尺流れりゃきれいになると云っていた。

その船頭のお神さんが米を洗って炊いていた。そういう時代だった。

飛鳥山下にきれいな小川が流れて、藻がなびいていた。金魚屋があって、少し大降りの雨があると金魚が流れてきた。あすこの下の土手に全部清水が出て、上中里の暗渠があって覗くとこっちへきた。

田端中学の裏の土手に道灌山の三角屋敷に粘土が取れるので、登ってとり、汚れた手は下で洗えた。

駒込は田端に行くJRは上へ上がっていくが、もっと下にトンネルがあった。トンネルを通ってこち側へ出た。駒込駅の橋は明治38年に建設したが、この間土手を掘り出したら、てかてか風化していなかった。九千?もあるのをつるして地下鉄を掘っている。38年の橋桁を保存するべく運動している。

汽車がこっちから入って、あっちへ抜けると煙がパッと出るので面白く見に行ったものです。駒込駅の入り口が上にあって下にホームがある。階段の真ん中に杉の皮をむいた柱の手すりがあり、またがってすべりおりした。あすこの提のさつきは、家の前の鍋島侯爵の園丁の長崎さん(初代の人)に頼んで植えてもらい、町の有志が揃って手伝った。戦後駒込の商店街の方で管理するようになったが、もともとこっちの町会の有志がやったのです。

六阿弥陀かけてなくらむほととぎす其角足立の長者の姫が、豊島の長者の許に嫁したが、姑の虐待に耐えかねて、思い余って、憐れにも沼田川に投じ、5人の侍女も後を追って之に殉じた話に六阿弥陀の像を刻んで六女の冥福を祈った行司が春秋彼岸の六阿弥陀信仰の由来で、昔のハイキングコースであった。第三番の無量寺、第四の田端興楽寺に古河邸から聖学院下を通って、興楽寺へ行って谷中に抜ける道中だった。

信仰は物見遊山の肩身ごろ

六阿弥陀像嫁のうわさの捨てところ

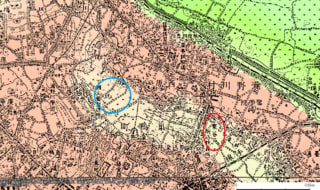

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

a地点が西北の石神井川からの流れ(途中で消えている)。bが「谷田川」。c地点が水源の一つ。右下(東南)がのちの染井霊園。もう少し西南・巣鴨方向から流れてきた川が存在している。d地点が現「霜降橋」交差点。駒込からの「妙義坂」下。中央の道は「本郷通り(日光御成街道・岩槻街道)」。

e地点に「植木屋多し」とある。ソメイヨシノ発祥の地か?

染井霊園北(また、巣鴨付近)から流れ出た「谷田川」と石神井川から切り離された川とは、直接、合流せず、水田地帯を細々と流れて、谷田川に注いでいたのかもしれない。現在、その痕跡は全く分からなくなっている。

こうして、何となくかつての「谷田川」のようすと現状が垣間見ることができました。「谷田川」(その後の暗渠となったとそこで営まれたその地域の人々の「面影」を彷彿とさせます。こうして現代を歩きながら往時を偲ぶのも、また一興。

「霜降銀座栄会」。

この商店街がかつての「谷田川」。

古風な建物のお店。

「谷田川通り」は広い道路として「滝野川」方向への道。一方、旧谷田川は、商店街の方に流れていたようです。右が「谷田川通り」左の細い商店街の道が旧谷田川。

「谷田川通り」となっていますが、水路跡ではなさそう。

「本郷通り」。左へカーブして西ヶ原方向へ。ゆるい上り。

「〃」。駒込駅方向。左へカーブしていく。「妙義坂」というゆるやかな上り坂。

「霜降銀座」のアーケード。「本郷通り」側。

「霜降橋」交差点。

同じく「谷田川通り」方向。

下流・駒込駅方向。「谷田川通り」ゆるやかな下り。この辺りからは谷田川は「中里用水」という名もあったようです。

奥が山手線をくぐるガード・「中里用水架道橋」。

上流方向(「霜降橋」方向)を望む。

「駒込駅」改札口の案内板。霜降商店街、染井商店街が谷田川の暗渠の上にあることが微妙なカーブがあることなどで分かります。

こうして、断続的(千駄木~上野。千駄木~駒込。王子~駒込)でしたが、「谷田川」跡をたどってみました。新たな発見もたくさんあってなかなかおもしろい「小さな」旅でした。

「歴史的農業環境閲覧システム」さん、「今昔マップ」さんの地図には大変お世話になりました。特に「今昔マップ」。標高が表示されているのにはずいぶん触発されました。深く感謝します。

飛鳥山西(標高18㍍)→滝野川第三小学校南(17㍍)→染井霊園北(14㍍)→霜降橋(13㍍)→駒込駅北ガード(11㍍)→谷田橋(9㍍)→千駄木・枇杷橋(6㍍)→不忍池(5㍍)。

ちなみに秋葉原駅付近は、標高3㍍。

マルチェロ(ジャン=ルイ・トランティニャン)

マルチェロ(ジャン=ルイ・トランティニャン) ジュリア(ステファニア・サンドレッリ)

ジュリア(ステファニア・サンドレッリ) アンナ(ドミニク・サンダ)

アンナ(ドミニク・サンダ)

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより) 「霜降銀座栄会」。

「霜降銀座栄会」。 古風な建物のお店。

古風な建物のお店。 「谷田川通り」は広い道路として「滝野川」方向への道。一方、旧谷田川は、商店街の方に流れていたようです。右が「谷田川通り」左の細い商店街の道が旧谷田川。

「谷田川通り」は広い道路として「滝野川」方向への道。一方、旧谷田川は、商店街の方に流れていたようです。右が「谷田川通り」左の細い商店街の道が旧谷田川。 「谷田川通り」となっていますが、水路跡ではなさそう。

「谷田川通り」となっていますが、水路跡ではなさそう。 「本郷通り」。左へカーブして西ヶ原方向へ。ゆるい上り。

「本郷通り」。左へカーブして西ヶ原方向へ。ゆるい上り。 「〃」。駒込駅方向。左へカーブしていく。「妙義坂」というゆるやかな上り坂。

「〃」。駒込駅方向。左へカーブしていく。「妙義坂」というゆるやかな上り坂。 「霜降銀座」のアーケード。「本郷通り」側。

「霜降銀座」のアーケード。「本郷通り」側。 「霜降橋」交差点。

「霜降橋」交差点。 同じく「谷田川通り」方向。

同じく「谷田川通り」方向。 下流・駒込駅方向。「谷田川通り」ゆるやかな下り。この辺りからは谷田川は「中里用水」という名もあったようです。

下流・駒込駅方向。「谷田川通り」ゆるやかな下り。この辺りからは谷田川は「中里用水」という名もあったようです。 奥が山手線をくぐるガード・「中里用水架道橋」。

奥が山手線をくぐるガード・「中里用水架道橋」。 上流方向(「霜降橋」方向)を望む。

上流方向(「霜降橋」方向)を望む。 「駒込駅」改札口の案内板。霜降商店街、染井商店街が谷田川の暗渠の上にあることが微妙なカーブがあることなどで分かります。

「駒込駅」改札口の案内板。霜降商店街、染井商店街が谷田川の暗渠の上にあることが微妙なカーブがあることなどで分かります。

高校の脇の道。西側は上り坂。東側は、都電の線路まで下り道。そこで、線路を越えていく。ちなみに、都電は徐々に高度を上げていき、標高25㍍(西巣鴨付近)、そこから大塚駅(標高19㍍)までゆるやか下りが続く(地図上ではそうなっているが、実際に乗った印象はどうだか、確信がない。

高校の脇の道。西側は上り坂。東側は、都電の線路まで下り道。そこで、線路を越えていく。ちなみに、都電は徐々に高度を上げていき、標高25㍍(西巣鴨付近)、そこから大塚駅(標高19㍍)までゆるやか下りが続く(地図上ではそうなっているが、実際に乗った印象はどうだか、確信がない。 滝野川第三小。この辺りがこの近辺では標高としては一番低いところ。

滝野川第三小。この辺りがこの近辺では標高としては一番低いところ。 このあたりかな? このへんは、東は上野台地(飛鳥山の南)西は、本郷台地(武蔵野台地)とのはざまの地域。

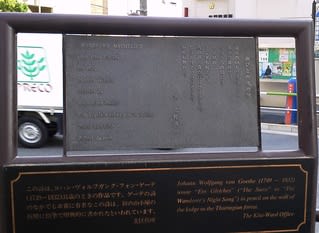

このあたりかな? このへんは、東は上野台地(飛鳥山の南)西は、本郷台地(武蔵野台地)とのはざまの地域。 「ファウスト」の一節

「ファウスト」の一節 「ゲーテ記念館前ポケットパーク」。

「ゲーテ記念館前ポケットパーク」。  「ゲーテ記念館」。小ぶりながら、どっしりとした印象をもつ、なかなか趣ある建物。

「ゲーテ記念館」。小ぶりながら、どっしりとした印象をもつ、なかなか趣ある建物。 記念館の前の道はその先はゆるやかな下り坂。そのまま西に向かいました。

記念館の前の道はその先はゆるやかな下り坂。そのまま西に向かいました。 ここにも「ゲーテの小径」の案内。

ここにも「ゲーテの小径」の案内。 「滝野川警察著谷戸駐在所」(赤い○の部分に注目)。大発見! この辺一帯が「「谷戸」と呼ばれた地域(らしい)。なんだかここまで導かれてきたようです。

「滝野川警察著谷戸駐在所」(赤い○の部分に注目)。大発見! この辺一帯が「「谷戸」と呼ばれた地域(らしい)。なんだかここまで導かれてきたようです。 「今昔マップ」より。戦前のようす。青い○のあたり。東側(駒込寄り)の地域には、「谷戸」という地名が表記されている(赤い○)。

「今昔マップ」より。戦前のようす。青い○のあたり。東側(駒込寄り)の地域には、「谷戸」という地名が表記されている(赤い○)。 明治14年頃のようす。右上の街道が「本郷通り」。中央が「谷戸」水田という表示。細い流れが田んぼと畑(高台)の間に流れているのが分かる。両側の高台に住まいがある。上の図の青丸辺り。

明治14年頃のようす。右上の街道が「本郷通り」。中央が「谷戸」水田という表示。細い流れが田んぼと畑(高台)の間に流れているのが分かる。両側の高台に住まいがある。上の図の青丸辺り。 はるか南の方に延びる「商店街」の道。「染井銀座商店街」、「霜降銀座商店街」に通じる。この道がかつての水路跡?

はるか南の方に延びる「商店街」の道。「染井銀座商店街」、「霜降銀座商店街」に通じる。この道がかつての水路跡? 「西ヶ原みんなの広場(旧東京外語大キャンパス)」東側。このあたりが標高14㍍。公園の西側の住宅地は25㍍。一説では、水源はもっと西側の巣鴨の青果市場付近にあったという。染井霊園そのものは標高24㍍の高台なので、霊園の北側を抜けて東(谷戸方向)に流れていった。それにこの辺りの湧き水が合流して今度は南方向へ流れていった、ということが考えられます。

「西ヶ原みんなの広場(旧東京外語大キャンパス)」東側。このあたりが標高14㍍。公園の西側の住宅地は25㍍。一説では、水源はもっと西側の巣鴨の青果市場付近にあったという。染井霊園そのものは標高24㍍の高台なので、霊園の北側を抜けて東(谷戸方向)に流れていった。それにこの辺りの湧き水が合流して今度は南方向へ流れていった、ということが考えられます。 「北区」HPより。

「北区」HPより。 北区と豊島区の区界。右が北区、左が豊島区。

北区と豊島区の区界。右が北区、左が豊島区。 「染井霊園」の北の隅。この辺りに水源があった?

「染井霊園」の北の隅。この辺りに水源があった? 江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

江戸時代の西ヶ原のようす。(「霜降銀座栄会」HPより)

「飛鳥山公園」の一角。

「飛鳥山公園」の一角。 歩道橋からの「飛鳥山公園」。

歩道橋からの「飛鳥山公園」。 「本郷通り」はゆるい上り坂で駒込方向に進みます。一方、「明治通り」の方もゆるい上りで池袋方向に進みます。王子の坂がかなり急なカーブの坂になって王子駅方向に下っていきます。そのせいか、石神井川の南地域で低いところは見当たりません。石神井川の急な谷のような流れが大雨の時にあふれてしまう、とは想像もできません。しかし、現実にはかつてはよく氾濫したようです。

「本郷通り」はゆるい上り坂で駒込方向に進みます。一方、「明治通り」の方もゆるい上りで池袋方向に進みます。王子の坂がかなり急なカーブの坂になって王子駅方向に下っていきます。そのせいか、石神井川の南地域で低いところは見当たりません。石神井川の急な谷のような流れが大雨の時にあふれてしまう、とは想像もできません。しかし、現実にはかつてはよく氾濫したようです。 なかなか重厚な趣のあるアーチ式の橋。その親柱。

なかなか重厚な趣のあるアーチ式の橋。その親柱。 橋の階段をけっこう降りていかないと公園(流れ)にたどりつけない。

橋の階段をけっこう降りていかないと公園(流れ)にたどりつけない。 隧道(トンネル)の上部。「石神井川飛鳥山隧道」とあります。

隧道(トンネル)の上部。「石神井川飛鳥山隧道」とあります。 その上から眺めると、遙か下を激しい勢いで一気に隧道内に入っていきます。

その上から眺めると、遙か下を激しい勢いで一気に隧道内に入っていきます。 ところがほんの少し上流に行くと、澄んではいますが、見た目にはほとんど流れていません。おそらく隧道をつくる前は川幅と増水量がアンバランスだった感じです。洪水を起こしやすい川の構造に。

ところがほんの少し上流に行くと、澄んではいますが、見た目にはほとんど流れていません。おそらく隧道をつくる前は川幅と増水量がアンバランスだった感じです。洪水を起こしやすい川の構造に。 王子方向を望む。川は遙か目の下です。

王子方向を望む。川は遙か目の下です。 「音無のレンガ道」。

「音無のレンガ道」。 振り返ってみたところ。ゆるやかな上り道。

振り返ってみたところ。ゆるやかな上り道。 「赤煉瓦酒造工場」。

「赤煉瓦酒造工場」。 建物配置図。

建物配置図。 趣のある煉瓦造り。

趣のある煉瓦造り。 外にあった大型の甕。実際にお酒をつくっているそうです。

外にあった大型の甕。実際にお酒をつくっているそうです。 より。

より。 明治通り。左奥が飛鳥山。道はその方向へ少し下ってまた飛鳥山の方に上っていきます。池袋側は上り坂。

明治通り。左奥が飛鳥山。道はその方向へ少し下ってまた飛鳥山の方に上っていきます。池袋側は上り坂。 中央の円筒形あたりが一番低いところ。

中央の円筒形あたりが一番低いところ。 これまでの他の河川跡探索の経験では、その辺りに河川が流れていたという感じですが・・・。現在の石神井川からは上って来る位置なので何とも言えない。但し、石神井川から明治通りにぶつかる道は不自然なほど(道路としては)曲がりくねった流水路のような道がこの辺りまで続いています。

これまでの他の河川跡探索の経験では、その辺りに河川が流れていたという感じですが・・・。現在の石神井川からは上って来る位置なので何とも言えない。但し、石神井川から明治通りにぶつかる道は不自然なほど(道路としては)曲がりくねった流水路のような道がこの辺りまで続いています。 「今昔マップ」1980年代。飛鳥山の標高は20㍍。意外に高く感じるのは、山の東側(崖下・JR線)が標高3~4㍍なので、高く見えるのだ。

「今昔マップ」1980年代。飛鳥山の標高は20㍍。意外に高く感じるのは、山の東側(崖下・JR線)が標高3~4㍍なので、高く見えるのだ。

山手線唯一の踏切。手前が踏切、向こうは「湘南新宿ライン」(もともとは「貨物線」)の跨線橋。名称は、「山手線第二中里踏切」。駒込と田端の間にあります。

山手線唯一の踏切。手前が踏切、向こうは「湘南新宿ライン」(もともとは「貨物線」)の跨線橋。名称は、「山手線第二中里踏切」。駒込と田端の間にあります。 「跨線橋」から踏切を望む。

「跨線橋」から踏切を望む。 駒込駅方向を望む。よく見ると、線路はいったん下ってまた駅の方に上っています。底のあたりが「中里用水(谷田川)」跡。

駒込駅方向を望む。よく見ると、線路はいったん下ってまた駅の方に上っています。底のあたりが「中里用水(谷田川)」跡。 この踏切は、かつて駒込駅と「山手線第二中里踏切」との間にあった。もしかしたら「第一中里踏切」?跡。線路を挟んで直線の道が断ち切られています。北側から。向こう側を見ると、一部分が下に下がっています。踏切の名残?

この踏切は、かつて駒込駅と「山手線第二中里踏切」との間にあった。もしかしたら「第一中里踏切」?跡。線路を挟んで直線の道が断ち切られています。北側から。向こう側を見ると、一部分が下に下がっています。踏切の名残? 反対側。どういうわけかフェンスに扉がありました。

反対側。どういうわけかフェンスに扉がありました。 振り返ると、直線の道路が先の方まで延びています。

振り返ると、直線の道路が先の方まで延びています。 (「今昔マップ」より。戦前のようす。上の赤丸から「第二中里踏切」、「第一中里踏切?」、「中里用水架道橋」。ということになりそうですが。

(「今昔マップ」より。戦前のようす。上の赤丸から「第二中里踏切」、「第一中里踏切?」、「中里用水架道橋」。ということになりそうですが。