都心でこれだけの菜の花畑があるとは思いませんでした。

サクラも見事。

サクラも見事。 内堀。

内堀。

築地川からの船着き場。

築地川からの船着き場。 三百年の松。都内では最大級の黒松。

三百年の松。都内では最大級の黒松。

庭園の変遷図。

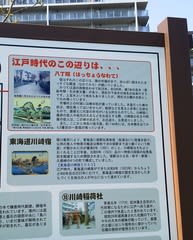

庭園の変遷図。 案内板。

案内板。

築地市場方向を望む。

築地市場方向を望む。 築地川。

築地川。

サクラも見事。

サクラも見事。 内堀。

内堀。

築地川からの船着き場。

築地川からの船着き場。 三百年の松。都内では最大級の黒松。

三百年の松。都内では最大級の黒松。

庭園の変遷図。

庭園の変遷図。 案内板。

案内板。

築地市場方向を望む。

築地市場方向を望む。 築地川。

築地川。

潮入の池。東京湾の水が出入り。

潮入の池。東京湾の水が出入り。

中島のお茶屋。

中島のお茶屋。

春休み。孫達二人に約束していた「水上バス」。春休みに入ったので、さっそく28日に、消費税アップの前には、という事もあって出かけました。水上バスに乗って、浜離宮まで。そこでしばらく遊んで帰りは、電車に乗って。

吾妻橋の西のたもと・隅田公園入口が乗船場。いっぱいなのかと思ったら、案外スムーズに乗れました。けっこうたくさん待ち人がいましたが、船内はゆったりと座って、出発! 40分ほどの船旅。

もっとはしゃぐかと思いきや、小学生の孫達、乗ったとたんに「妖怪ウォッチ」攻略本を取り出して見る始末。でも、それが後で役立った! 「浜離宮」、特に遊具はなく小高い丘や池が広がる庭園。妖怪探しだとか言って、二人で駆け上ったり駆け下ったり・・・、楽しそうに遊んでいました。「水上バス」乗船経験はどうなったのだろう?

こちらは、そういう連中の相手もせずに、いつものように携帯で写真を撮りました。これまで探索してきた風景を隅田川から眺めるのもいいものでした。 スカイツリー。

スカイツリー。 「三味線堀」から始まる「鳥越川」と「隅田川」との合流点。朱塗りの欄干の橋があざやか。

「三味線堀」から始まる「鳥越川」と「隅田川」との合流点。朱塗りの欄干の橋があざやか。 「日本橋川」河口にある「「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。

「日本橋川」河口にある「「豊海(とよみ)橋」。昭和2年関東大震災復興事業の一つとして鉄骨橋になった。橋の形式は、フィーレンデール橋(考案者の名前をとった)。ハシゴを横にしたようなこの橋は、日本では数例しかなく希少価値の高い橋。 霊岸島と佃島を結ぶ「中央大橋」橋脚部にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。

霊岸島と佃島を結ぶ「中央大橋」橋脚部にある彫刻家オシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」と名づけられた彫像。 「月島の渡し」築地側。

「月島の渡し」築地側。 勝鬨橋を遠くに望む。

勝鬨橋を遠くに望む。 船内のようす。お酒でも飲みながらゆっくりという気分になりますが、孫連れではそれも出来ず・・・。

船内のようす。お酒でも飲みながらゆっくりという気分になりますが、孫連れではそれも出来ず・・・。

「浜離宮」に到着。突堤を回り込んで築地川に入ったところに船着き場があります。遠い昔に来て以来。 奥に見える川が「築地川」。

奥に見える川が「築地川」。 「将軍お上り場」跡。

「将軍お上り場」跡。 灯台跡。

灯台跡。 樋の口山。

樋の口山。

富士見山からの遠望。

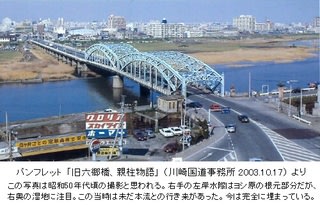

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」)より。上の写真部分。直線の広い部分は「馬場」(現在は立入り禁止区域)。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」)より。上の写真部分。直線の広い部分は「馬場」(現在は立入り禁止区域)。

現在もほぼこの当時のようすをとどめている。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

大田区側を望む。

大田区側を望む。 大田区側の河川敷。灌木の中に道があり、無線アンテナがある瀟洒な建物も・・・。

大田区側の河川敷。灌木の中に道があり、無線アンテナがある瀟洒な建物も・・・。 大田区側河川敷。グランドやゴルフ練習場などがある開放的な空間。

大田区側河川敷。グランドやゴルフ練習場などがある開放的な空間。

「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1「笹舟」(右岸―川崎側―上流)。

「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1「笹舟」(右岸―川崎側―上流)。 その2「和船」。渡し船をイメージしたものか(右岸下流)。

その2「和船」。渡し船をイメージしたものか(右岸下流)。 同。

同。 その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。

その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。 「第一京浜」側道。この先に、旧東海道の一部が残っている。

「第一京浜」側道。この先に、旧東海道の一部が残っている。 右側の一方通行の道が旧東海道。

右側の一方通行の道が旧東海道。 案内用の道標が設置されている。

案内用の道標が設置されている。 そこから多摩川方向を望む。

そこから多摩川方向を望む。 しばらく細い道が残されている。蒲田方向を望む。

しばらく細い道が残されている。蒲田方向を望む。

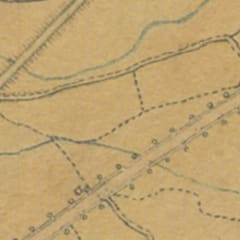

「多摩川」左岸・現大田区側の1880年(明治13)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央が旧東海道。左が鉄道。曲がりくねった土手道がかつての多摩川(六郷川)の流路。現在は、そのすぐ南側の一部が河川敷になっている。

「多摩川」左岸・現大田区側の1880年(明治13)頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央が旧東海道。左が鉄道。曲がりくねった土手道がかつての多摩川(六郷川)の流路。現在は、そのすぐ南側の一部が河川敷になっている。

ほぼ同じ場所の1970年(昭和45)頃のようす(「同」より)。左の線路は京急線。曲がりくねった土手道はそのまま道路として残っている。

ほぼ同じ場所の1970年(昭和45)頃のようす(「同」より)。左の線路は京急線。曲がりくねった土手道はそのまま道路として残っている。 「六郷橋」川崎側・大師道沿いにある記念碑。

「六郷橋」川崎側・大師道沿いにある記念碑。

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より)

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より) 六郷橋歩道上から西を望む。木の陰から橋門の先端部分が見える。

六郷橋歩道上から西を望む。木の陰から橋門の先端部分が見える。 六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。

六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。 親柱。

親柱。 橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。

橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。 橋脇の手すり。

橋脇の手すり。 橋門上部。アーチが見事。

橋門上部。アーチが見事。 公園から多摩川方向を望む。

公園から多摩川方向を望む。 説明板。ここには、「左内橋」(木造)の写真と1925年架橋の橋の写真がある。

説明板。ここには、「左内橋」(木造)の写真と1925年架橋の橋の写真がある。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。旧六郷橋。上方、大田区側の河川敷が現在ほど広がり、整備されていないことが見える。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。旧六郷橋。上方、大田区側の河川敷が現在ほど広がり、整備されていないことが見える。 正岡子規句碑(稲毛神社」内)。「六郷の 橋まで来たり 春の風 子規」。

正岡子規句碑(稲毛神社」内)。「六郷の 橋まで来たり 春の風 子規」。

歩道橋脇にある「大師電気鉄道六郷橋停留所跡」という説明板。

歩道橋脇にある「大師電気鉄道六郷橋停留所跡」という説明板。 上り線(市内側)。上はマンション敷地。

上り線(市内側)。上はマンション敷地。 下り線(多摩川・堤防側)。

下り線(多摩川・堤防側)。 ホーム上の四角い痕跡は何だろうか?

ホーム上の四角い痕跡は何だろうか? 下り線を大師方面への電車が通過。

下り線を大師方面への電車が通過。  (

( HPより)

HPより)

1922(大正11)年頃のようす(「今昔マップ」より)。国鉄・川崎駅から南東に延びる貨物線として早くから運行されていた。

1922(大正11)年頃のようす(「今昔マップ」より)。国鉄・川崎駅から南東に延びる貨物線として早くから運行されていた。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。すでに線路は撤去され、造成されている。↓が橋台跡。斜めの線路が京急線。上がJR川崎駅方向。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。すでに線路は撤去され、造成されている。↓が橋台跡。斜めの線路が京急線。上がJR川崎駅方向。 1998(平成10)年頃のようす(「今昔マップ」より)。○が貨物線跡一帯。

1998(平成10)年頃のようす(「今昔マップ」より)。○が貨物線跡一帯。 本線からの分岐点付近。左がJR関係の施設、ここは小さな公園になっている。

本線からの分岐点付近。左がJR関係の施設、ここは小さな公園になっている。 線路跡に建つ公共施設。

線路跡に建つ公共施設。 「八丁畷」駅方向を望む。右手が線路跡地。

「八丁畷」駅方向を望む。右手が線路跡地。 線路跡地沿いのマンション。

線路跡地沿いのマンション。

線路跡の駐車場。

線路跡の駐車場。 建物の正面奥が橋台跡。左手が「京急線」。

建物の正面奥が橋台跡。左手が「京急線」。 「八丁畷」駅近くの踏切付近から望む「橋台」跡。かつてのレポートと比べると、木々に覆われ、はっきりしないのは、残念。川崎駅方向を望む。

「八丁畷」駅近くの踏切付近から望む「橋台」跡。かつてのレポートと比べると、木々に覆われ、はっきりしないのは、残念。川崎駅方向を望む。 京急線の東側。跡地は駐輪場になっている。

京急線の東側。跡地は駐輪場になっている。 正面奥が京急線。

正面奥が京急線。 線路敷地際によく見かける枕木を再利用した柵が数本残っている。

線路敷地際によく見かける枕木を再利用した柵が数本残っている。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。直線の道が「八丁畷」。田畑の中を幅も広い、並木道になっている。下方が「鶴見市場」。集落がある。現在でも、「京急、JR八丁畷」駅の踏切を越えると、幅広い直線道路として残っている。左の直線は鉄道線路。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。直線の道が「八丁畷」。田畑の中を幅も広い、並木道になっている。下方が「鶴見市場」。集落がある。現在でも、「京急、JR八丁畷」駅の踏切を越えると、幅広い直線道路として残っている。左の直線は鉄道線路。

2010年代のようす。↓の道。

2010年代のようす。↓の道。 直線道路が続く。京急・JR「八丁畷」駅前。

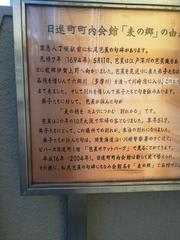

直線道路が続く。京急・JR「八丁畷」駅前。 日進町町内会館「麦の郷」。

日進町町内会館「麦の郷」。 日進町町内会館「麦の郷由来」。

日進町町内会館「麦の郷由来」。 芭蕉の句碑と川崎宿絵図(江戸時代後期)

芭蕉の句碑と川崎宿絵図(江戸時代後期) 八丁畷駅の手前にある「松尾芭蕉の句碑」。

八丁畷駅の手前にある「松尾芭蕉の句碑」。 「麦の別れ」。

「麦の別れ」。 「芭蕉の句碑」。

「芭蕉の句碑」。

「八丁畷」駅。

「八丁畷」駅。 高架線沿いの細い路地風の飲食街。

高架線沿いの細い路地風の飲食街。 「八丁畷の由来と人骨」説明板。

「八丁畷の由来と人骨」説明板。 慰霊塔。

慰霊塔。 「旧東海道・川崎宿史跡案内図」。

「旧東海道・川崎宿史跡案内図」。 拡大図。

拡大図。