いったん国道246号の東南に進んだ都県境が再び西側に移ります。

「横浜みどりの森(墓園)」の西をかすめるように進みます。

「横浜みどりの森(墓園)」の西をかすめるように進みます。

※路上のマンホールは、町田市。

住宅街を歩くことに。

住宅街を歩くことに。

町田市内。都県境からは西に外れてしまいます。

左の森が都県境。

左の森が都県境。

テニスクラブの素敵な建物。

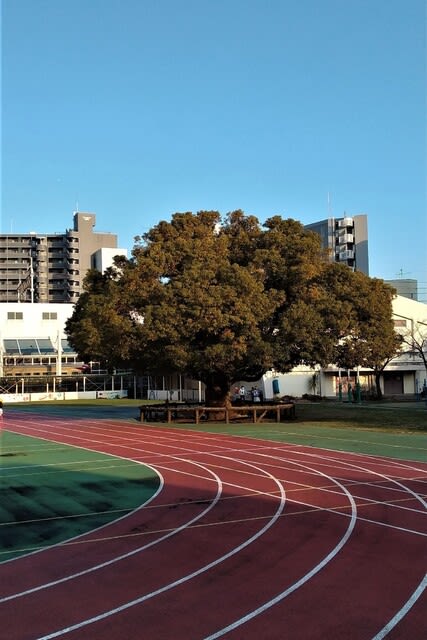

さらに、都県境は、「森村学園」の西側を進みます。生徒がたくさん下校中。

東急田園都市線「つくし野駅」。

右手奥が都県境。

右手奥が都県境。

この付近で、線路を越えて都県境が来ます。

都県境を進むと、JR横浜線に突き当たり、さらに、東急長津田検車区へ。

横浜線の踏切を通り、跨線橋で向こう側に。

横浜線。 正面が東急田園都市線。

正面が東急田園都市線。

大きな車両基地。

右手、中央付近を都県境(町田市と横浜市)が通っています。

長津田駅方向へ。 横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。

この付近が都県境?

この付近が都県境?

すでに横浜市内に。

横浜ナンバーの車。

横浜市のマンホール。

ベイブリッジがモチーフ。ローマ字で「OSUI」と刻まれている。

車両基地を望む。

都県境は、左手の森付近から車両基地を横切り、右手へ。

「こどもの国線」。

「こどもの国線」。

1959年(昭和34年)に、当時の皇太子明仁親王の結婚を記念して旧日本軍田奈弾薬庫跡地の丘陵に1965年(昭和40年)に開園した「こどもの国」へのアクセス路線として、1967年(昭和42年)4月28日に開業した。

当時の国鉄長津田駅から田奈弾薬庫への専用線を利用している。

こどもの国駅からは現在の緑山スタジオ・シティ、三輪緑山付近を経て小田急小田原線の鶴川駅までの延伸案や、同線玉川学園前駅への延伸案があった。

開業初期には大井町駅からの直通臨時快速列車や小学生の遠足などの団体列車の運行もあった。

1986年頃から沿線の大規模な宅地化が進み、沿線人口の増加によって通勤需要が高まり、公益法人としての目的から逸脱するため、こどもの国協会は1997年(平成9年)8月1日付で第三種鉄道事業を第三セクター横浜高速鉄道に譲渡した。

さらに行き違い可能な恩田駅を新設し、2000年(平成12年)3月29日から全時間帯運行し沿線住民の通勤需要も担う通常の鉄道路線として営業を開始した。

新設された恩田駅付近には長津田車両工場があり、東急電鉄と横浜高速鉄道に所属する全車両の整備と、地方に譲渡される車両の改造などを行っている。

(この項「Wikipedia」参照)

長津田駅(東急田園都市線。)

今回は、ここまで。都県境が入り組んでいて、二駅間を歩きました。次回以降も、町田・横浜・川崎の都県境を行き来することに。

東急田園都市線で帰途につきました。

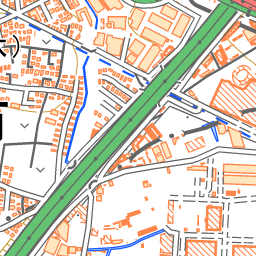

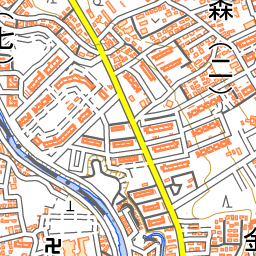

2010年代のようす。鋭角に折れる都県境。

2010年代のようす。鋭角に折れる都県境。

1880年代のようす。当時から鋭角に折れている。

1880年代のようす。当時から鋭角に折れている。

左が町田市、右が横浜市。

左が町田市、右が横浜市。 この付近もホテルが建ち並ぶ。

この付近もホテルが建ち並ぶ。 横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。

「渋谷(まで)29㎞ 長津田(まで)3㎞」。

「渋谷(まで)29㎞ 長津田(まで)3㎞」。 「すずかけ台駅 この先70 ㍍」。

「すずかけ台駅 この先70 ㍍」。

「すずかけ台駅」。

「すずかけ台駅」。

「東工大入口」交差点。

「東工大入口」交差点。

遠くに「大山」が見えます。

遠くに「大山」が見えます。

「旧大山街道」。

「旧大山街道」。

境川下流を望む。

境川下流を望む。 横浜市のマンホール。ここは、横浜市瀬谷区。

横浜市のマンホール。ここは、横浜市瀬谷区。 「目黒」交差点。

「目黒」交差点。

解説板。

解説板。

↑厚木・大和 ←鶴ヶ峰 →相模原 ←八王子街道→

↑厚木・大和 ←鶴ヶ峰 →相模原 ←八王子街道→

横浜市方向。

横浜市方向。

「町田市鶴間六丁目」。

「町田市鶴間六丁目」。

『

『 『

『 『

『

カンヒザクラ。(「百花園」にもありました。)

カンヒザクラ。(「百花園」にもありました。) オオカンザクラ。

オオカンザクラ。

ほぼ満開。

ほぼ満開。

荒川・「四つ木橋」から(2022/3/10)。

荒川・「四つ木橋」から(2022/3/10)。 (2022/3/10)

(2022/3/10)

「向島百花園」にて(2022・12)。

「向島百花園」にて(2022・12)。

咲き始めた「おおまつゆきそう」。

咲き始めた「おおまつゆきそう」。

満開の白色と緋色の花。

満開の白色と緋色の花。

奥に「かんひざくら」。

奥に「かんひざくら」。

「二津屋橋」。右岸の旧地名から。

「二津屋橋」。右岸の旧地名から。

解説板。

解説板。

左から右に流れている。

左から右に流れている。

園内マップ。

園内マップ。

観音寺(大和市下鶴間)。

観音寺(大和市下鶴間)。

都県境。右が横浜市瀬谷区。

都県境。右が横浜市瀬谷区。

「町田市立定方寺公園」。

「町田市立定方寺公園」。

(「枯れ芙蓉」)。

(「枯れ芙蓉」)。 (「Wikipedia」より)。

(「Wikipedia」より)。

左岸は、「東京都町田市」。

左岸は、「東京都町田市」。

左岸は町田市。

左岸は町田市。

カルガモ。

カルガモ。 (

(

カルガモ。

カルガモ。

旧流路跡。

旧流路跡。 (↑)

(↑)

右側は、町田市。

右側は、町田市。 「上鶴間橋」。対岸は、相模原市南区上鶴間本町。

「上鶴間橋」。対岸は、相模原市南区上鶴間本町。

「遊水地」仕様。

「遊水地」仕様。 振り返る。

振り返る。

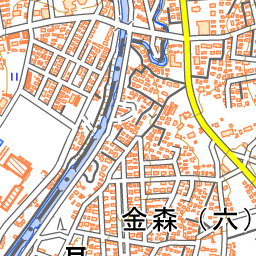

2010年代のようす。旧流路に囲まれた地域が、相模原市に属しています。

2010年代のようす。旧流路に囲まれた地域が、相模原市に属しています。 旧流路跡。

旧流路跡。 梅が満開に。

梅が満開に。

「西田スポーツ広場」の地下に大規模な調節池を建設することに。

「西田スポーツ広場」の地下に大規模な調節池を建設することに。

駅前のデニーズは、相模原市。

駅前のデニーズは、相模原市。 ヨドバシカメラは、町田市内。

ヨドバシカメラは、町田市内。 「谷口橋」。

「谷口橋」。

対岸は、相模原市。

対岸は、相模原市。

「原町田境橋広場」。

「原町田境橋広場」。

大きめの箱だけでなく、

大きめの箱だけでなく、 窮屈でも・・・。

窮屈でも・・・。

そんなソウタ。

そんなソウタ。

埋もれています。ジジと同じくらい。

埋もれています。ジジと同じくらい。

ジジをもてあそぶ。

ジジをもてあそぶ。