「小谷(こや)橋」。

古いレールを利用した、1932(昭和7)年竣工の3連アーチ橋。

以前の古い親柱が残されています。

この付近は、改修前は大きな蛇行があった場所。流れを直線化したときに架けられた橋。残った蛇行部は現在『水辺公園』になっている。

下流を望む。

下流を望む。

続いて「砂山橋」。この橋は四隅の彫刻が四季を表現しています。

※春夏秋冬、すべて産地の異なる御影石を使用。

《春》「なまずうごく」

《夏》「かたつむりひかる」

《夏》「かたつむりひかる」

《秋》「つばめかえる」

《秋》「つばめかえる」

《冬》「さるみてる」。

《冬》「さるみてる」。

上流を望む。

カルガモの群れ。

カルガモの群れ。

「筑波橋」。

「筑波橋」の欄干には十二支の動物やかわいい小人の彫刻があります。

両岸には約500本のソメイヨシノの木が約2.5kmに渡って続く。

両岸には約500本のソメイヨシノの木が約2.5kmに渡って続く。

次が遠所(えんじょ)橋。

支流の前谷落合流部に架かる「水鳥橋」。

四阿があり、川の流れを眺めながらひと休み。

「前谷落」。

「前谷落」。

元荒川の流れ。

この付近の古地図のプレートが埋め込まれいる。

この付近の古地図のプレートが埋め込まれいる。

その次は「高砂橋」。

親柱は4つとも灯籠をイメージしています。そのひとつには和歌が刻まれていました。

高砂の 尾上の桜 咲きにけり 外山の霞 たたずもあらなむ

遠い高山の山頂に桜が咲いているなあ。里山から春の霞がたたないでほしいものだ。美しい桜がかすんでしまわないように。

※百人一首73番・大江匡房 作

「川面橋」から上流を目指す。

「川面橋」から上流を目指す。 けっこうきれいに刈られ、歩きやすい。

けっこうきれいに刈られ、歩きやすい。  田んぼと工場と。

田んぼと工場と。

振り返る。

振り返る。

鴻巣市のマンホール。

鴻巣市のマンホール。

上流方向。

上流方向。

先に見える橋は「アサヒ橋」。

先に見える橋は「アサヒ橋」。 「アサヒ橋」(人道橋)。

「アサヒ橋」(人道橋)。

(現在)痕跡が残っている。

(現在)痕跡が残っている。

(1880年代)下流にも大きなカーブが。

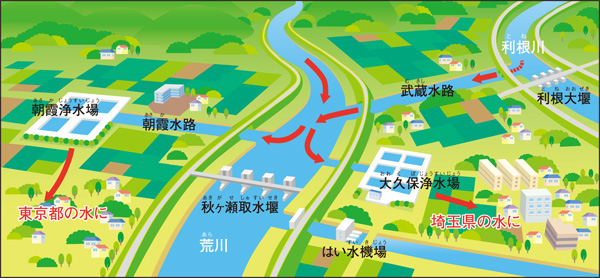

(1880年代)下流にも大きなカーブが。 「武蔵水路」。

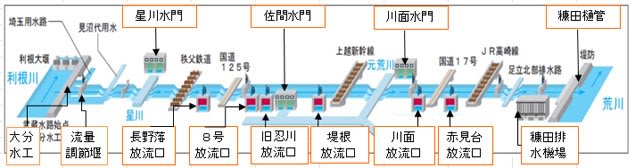

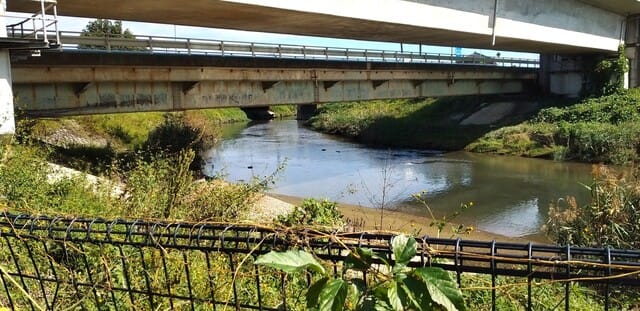

「武蔵水路」。 「川面(かわづら)水門」。

「川面(かわづら)水門」。

利根川方向を眺める。

利根川方向を眺める。

利根川側。

利根川側。 右の水路が「忍川」。

右の水路が「忍川」。 「新屋敷橋」。

「新屋敷橋」。

下流方向。

下流方向。 ハウスの中にズラリ。

ハウスの中にズラリ。 パンジー。

パンジー。

新春に向けての花々。

新春に向けての花々。

(この項「

(この項「 」HPより)

」HPより) 古墳公園は橋を渡って進む。

古墳公園は橋を渡って進む。 上流方向。

上流方向。

鴻巣方向。

鴻巣方向。 「武蔵水路」。

「武蔵水路」。

」HPより)

」HPより) 「

「

「国道17号線・元荒川橋」。

「国道17号線・元荒川橋」。

大きな農家。

大きな農家。

忙しく立ち働く従業員たち。

忙しく立ち働く従業員たち。 記念碑?

記念碑?

隅田公園にて。

隅田公園にて。 こんなふうに色づくのはいつになることでしょうか?

こんなふうに色づくのはいつになることでしょうか? 」HPより)

」HPより) 「利根川」にて。

「利根川」にて。 向島百花園にて。

向島百花園にて。

狭山丘陵にて。

狭山丘陵にて。

すぐ上流に「安養寺堰」。

すぐ上流に「安養寺堰」。

左岸沿いに歩きます。

左岸沿いに歩きます。

カルガモの群れ。

カルガモの群れ。

カルガモ。

カルガモ。

大きく左へカーブする。

大きく左へカーブする。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

前方は、「渋井橋」。

前方は、「渋井橋」。 渋井橋から下流を望む。

渋井橋から下流を望む。

「三谷橋」という銘板。

「三谷橋」という銘板。

(

( HPより)

HPより) 「2537m 荒川」。

「2537m 荒川」。

東京方向。

東京方向。

「鴻(こう)神社」前。

「鴻(こう)神社」前。

屋台もたくさん。

屋台もたくさん。

下流(西側)を望む。

下流(西側)を望む。

振り返る。

振り返る。

小さい赤い花が流れ沿いに。

小さい赤い花が流れ沿いに。 左からは、上流の「三ツ木堰」で取水した農業用水の排水、余水。

左からは、上流の「三ツ木堰」で取水した農業用水の排水、余水。 左に見えるのは「三谷橋」。

左に見えるのは「三谷橋」。