今年は自分にとってヴァーグナーの年だった

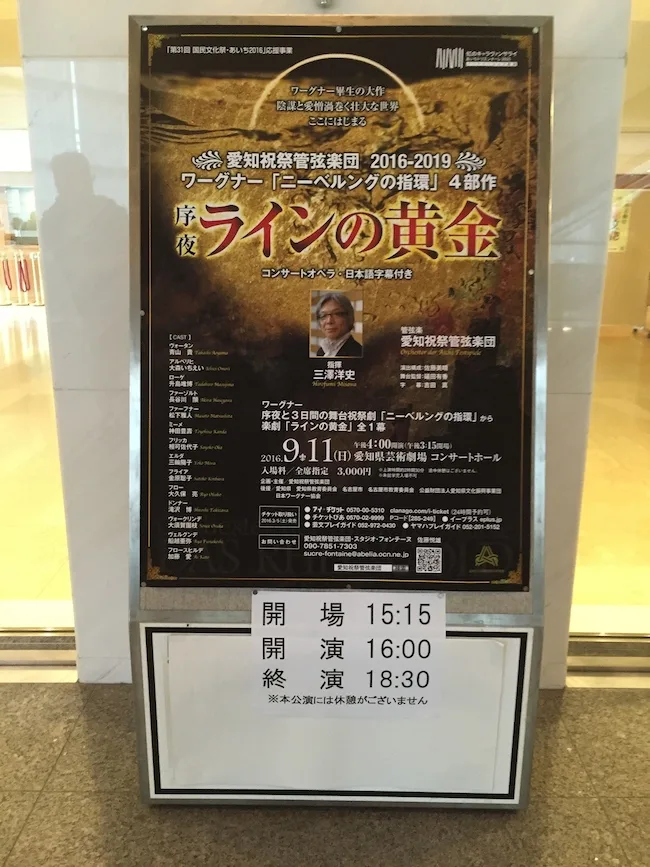

9月に名古屋の芸術劇場で演奏会形式で「ラインの黄金」

10月には新国立劇場で飯守泰次郎さんの「ワルキューレ」

そして昨日(11月15日)はMetライブビューイングで「トリスタンとイゾルデ」

映画で楽劇(オペラ)を見るのは初めてだ

偶然この出し物を知ったが、オペラなら何で見に行く

ということはなくて、興味があったものだけ行くことにしている

METライブビューイングは10作品あるようだが、興味をそそられるのは

「ドン・ジョバンニ」くらい?

(行けば行ったで「椿姫」も「薔薇の騎士」も良いかもしれないが、、)

音楽会へ行くときの選択の基準はまずはプログラム

田舎から都会に出かけるのはチケット代だけでなく交通費も加算されるので

慎重に考えなくてはならない

その意味では、昨日見た「トリスタンとイゾルデ」は

プログラム、指揮者がサイモン・ラトルということで無条件に飛びついてしまった

「トリスタンとイゾルデ」では自分にとって記念すべき作品で

人生で一番最初にみたオペラ(楽劇)がこれ

しかも、バイロイトで、それも日にちを変えて2回も

偶然とは言えバイロイトで本物を見られたのは、今にして思うと本当にラッキーなことだった

この思い出の作品だから日本でも、東京のNHKホール、名古屋の金山文化会館にも足を運んだ

(しかし、随分前の話で最近は行っていない)

映画形式での楽劇鑑賞 実演ほど価格はかからず、大きく見えるのでそれはそれなりに

興味深い、しかも今回はラトルの指揮だし、、

ということで、これを知ったときから楽しみにしていた

新鮮な気分を保つために「予習」はしないようにした

その場で音楽と向かい合うには妙な予想をするよりは

流れに身を任せたほうが(自分の場合は)良い

本当は昨日ではなく交通費の安い土曜日、つまり映画初日で予定していた

しかしJRにハプニングが起きて最初から見られないことになった

そこで、劇場の方にお願いして昨日の火曜日に日にちを変えていただいたた

(これは本当に助かった、チケット代が無駄になるのが避けられた)

前置きが長くなったが、映画が始まった

有名な前奏曲が奏される ラトルの音楽はどんなか気になる

だが映像があると耳よりも目の情報の方が多いようで

関心は画面に向かう

変な円のようなものが写った

時計の針のようなものがゆっくりと回る

それが何回も そうか、これはレーダーなのか

と想像した(違っているかもしれないが)

第一幕は船でイゾルデをマルケ王のところまで連れて行くことになっているが

その船を暗示させるものかと気づいたら、その円の中に船が荒海の中を

進んでいく姿が映された

しかし、これは自分には気に入らなかった

トリスタンの一幕を知っている立場からすると、この様な具体的な見せ方は必要ない

むしろ映すんなら甲板から固定した視点で船が海の中を進んでいくほうが

良いような気がする そのほうが冒頭の水夫の音楽に繋がる

ということで、視覚的には今回は期待できないかもと思い

目を閉じて前奏曲を聴くことにした

一幕が始まる 偏見なしに見ようとしたがどうしてもある演出と比較してしまった

ある演出とは 40年も前に見たバイロイトのそれだ

バイロイトの舞台は一幕は船の帆を連想させるものが存在感たっぷりにあった

そしてイゾルデが「空気を、、」というところは 幕だったかドアだったか

を開いて 話の内容と素直に舞台が一致してた

服装も昔のお姫様や貴族のようなもので(これは怪しいかもしれないが)

今回の現代的な服とは違う

今回は(最近は)船も具体的で舞台左手に階段があって、3階建ての大きな船のようだ

しかし、どうも自分はこうした具体的すぎるのは気に入らない

バイロイトの帆があって、さあこれが船です、船の構造や部屋の雰囲気は

各自自分で想像してください、、みたいな方が好き

オペラ(楽劇)は主人公が悲劇のヒーロー・ヒロインであっても

舞台の上で活躍するのは歌手、声を維持するのに大柄な(つまり肥った)人物が

演技する 確かに声はすごい 声もいい しかし肥った人の演ずる話の中に

集中できるかといえば、そうなるには少しの時間経過が必要

いったん慣れてしまえば気にならなくなるが

その意味でイゾルデ役のニーナ・ステンメさんがめちゃ豊満な体格ということでなくて

少し助かった トリスタン役のスチュワート・スケルトンさんはたっぷりしていたが

これは西洋人にはある体格で 許せる範囲、、

ブランゲーネ役のエカテリーナ・グヴァノヴァさんは「小林幸子」を連想してしまった

何故かは分からないが

一幕は話の発端となる(発端はもっと前にあるが一応)

イゾルデのイライラした気持ち(恋する気持ちをコントロールできない)は

分からないでもないが、またケチをつける訳ではないがイゾルデは舞台の左右に動きすぎる

頻繁に動き回って、あれだと気の強いワガママな女性みたいな人物設定で

自分の好みとしてはもう少し動きの少ない、気は強いが内に秘めていた思いに

今まで堪えてきたが、とうとう耐えられなくなった人物という設定のほうがいい

これは自分が日本人だからか、、西洋人の考える女性というのはあんなように

自己主張の強いのが当たり前なのか

一幕の印象的な音楽は船が岸に近づく前に奏される

緊張感に富んだ音楽、そして媚薬を飲んだ後に

バイオリンとハープで静かに奏されるあの有名な旋律

この効果は抜群で、一回聴いただけでこのシーンはいつまでも記憶に残る

このあと船は岸に着くが、あまりにもリアルなのは、、、

二幕まで少し休憩があり、その間にインタビューの映像があった

ラトル「二幕のブランゲーネの警告あたりから音楽は一気に流れていく

あのシーンは本当に美しい音楽、、みたいな事を話していた

そのとおりで、二幕の一番の聴きどころはそのところ

トリスタンとイゾルデが不倫の密会をしていて、2人だけの世界にはいっていって

その2人だけの世界がまさに2人だの客観性を欠いた世界に我を忘れている

このところのヴァーグナーの音楽は本当にすごい

何回聞いてもある部分は毛細血管が広がりそうな、

ヴァイオリンの音に恍惚となりうそうな音楽だ

初めて聞いたバイロイトでもこのシーンは覚えている

ブランゲーネの警告が終わって、ピロートークのような会話が続く

音楽もけだるいようなもの、自分たちの思い込みの熱い世界からなる情熱的な音楽

へと行ったり来たり、、、そしてピークを迎えようとする刹那

不倫現場を抑えられる

少し品がないかもしれないが、彼らが行っているのは不倫なのだから

このところはもう少しリアリスティックな服とか様子のほうが

効果的ではないか、、と思ったりする

舞台がリアリスティックで不満なのは二幕のイゾルデがトリスタンに会うために

駆け回っている(と想像させる)部分

バイロイトでは森の中を走っていることを暗示させるように僅かな光が

右から左へ、左から右へと動いていた(ような気がする)

そして不倫現場も室内ではなくて木の下のような(このあたりは記憶が曖昧)

野外のほうが闇とかを容易に連想しやすい

メロートとの戦いも剣ではなくて今風の銃というところは少し拍子抜け

トリスタンが怪我をして終わるこの二幕の音

劇的なのだがレコードで聴くフルトヴェングラーの全曲録音のそれと比べると

フルトヴェングラーの音色が魔術的に濃厚・ロマン的なのがわかる

取り返しの付かないことが起きてしまった というようなニュアンスの音

そんな印象は今回はなかった しかしドラマティックだった

3幕はあの重苦しい前奏曲とそれに続くイングリッシュホルンの印象的な音楽

1幕が最初イゾルデとブランゲーネの掛け合いでスタートし

3幕はトリスタンとクルベナールの掛け合いで始まる

女の声と男の声で、対称的になっているのかな、と昔思った

正直、演出は好きじゃなかった

(素人だから好き嫌いだけで話ができる)

だから、最後は感動できるかなと不安だったが

会場映画館、暗くて良かった

終わる頃には知らず知らず頬を熱いものが流れた

手で何回か拭ったが、人に知られずに良かった

イゾルデの「愛の死」のラストシーン

バイロイトでカテリーナ・リゲンツァが背伸びするように歌っていたのを

急に思い出した

そして、バイロイト祝祭歌劇場前でチケット探してますと自分たちが

ウロウロしてたときに知り合いになっパンフレット売りのバイト(?)の女の子が

(多分今では許されないだろう階段席に座って聞いていたと思われるが)

3幕が終わって明くるなった時、何度も涙を拭っていたのを思い出した

彼女たちには母国語のドイツ語

外国人の自分よりもっともっと深い理解の仕方をしたのだろう

そんなシーンを40年も前のことだが思い出した

ラトルの音楽の良し悪しは正直なところ分からない

多分生で聴く音は、もう少しうねるような、それでいてニュアンスに富んだ音色だったと思う

これは実演はどうだったのかを想像するしかない

現代的でメリハリがあるというデジタルの音

最近、この手のソフトに(CD)感動したことがない

レコードはツボにハマってレコードの裏表をひっくり返して

せっかく感じやすくなっているこの機会を逃すともったいない

みたいな気がする時があるが、デジタル音源はほとんどこういう経験がない

やっぱり一番は生といういことになるが

田舎だとなかなか簡単にそれができるわけじゃない

都会に住みたいとは思わないが、唯一、音楽環境は羨ましく思う

さて、METライブビューイング

それなりに面白かったので、もしかしたらまた行くかもしれない

しかし、音がなあ、、