■伊勢の城下町は豪商の街松阪

松阪と云えば松阪牛とは早過ぎる発想で此処はそもそも豪商の街であり豪商を育んだ城下町は高台に城郭を望む伊勢の古都です。

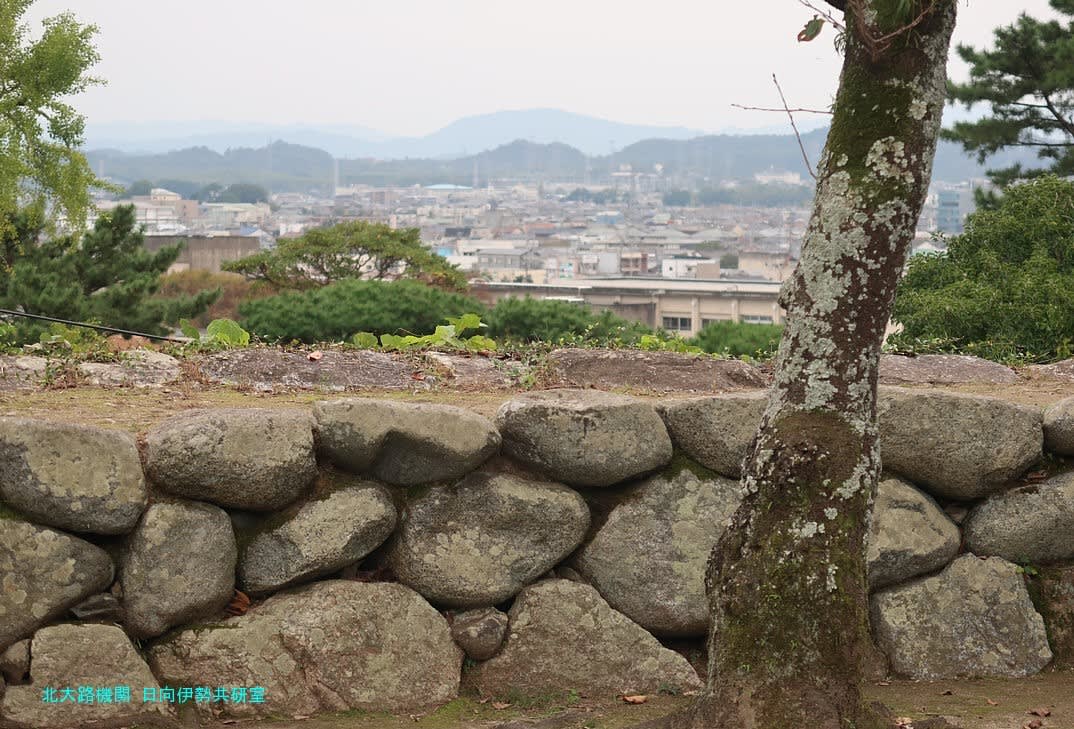

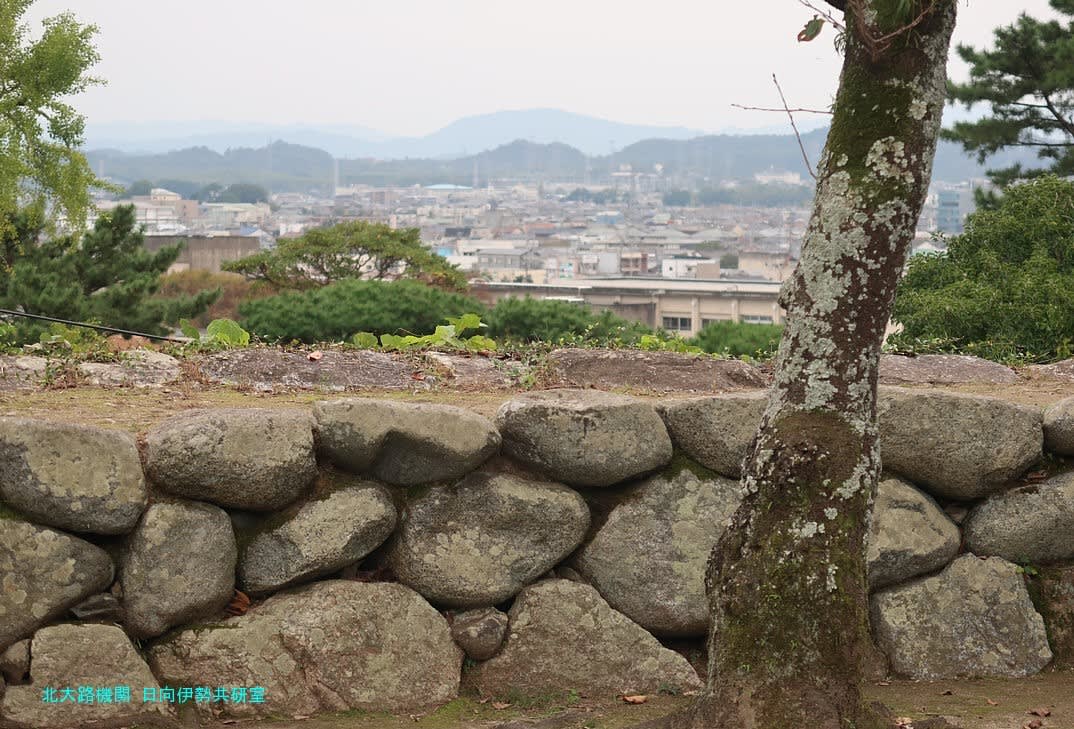

松坂城、三重県松阪市に伊勢一帯を望む高台を城址とした公園です。かのキリシタン大名、蒲生氏郷が築いた城郭の遺構、松阪市に足を運んだ際に、この地に城址公園があると聞きまして場所を聞いた際、石垣のみが残り運動公園となっている旨を聞き寄ってみた次第です。

石垣こそが今日の松阪城遺構ですが、その縄張りは健在、野面積工法により石垣の基礎としつつ、切り込みはぎ工法により石垣端部を攻城戦の際に浸透されない形状を重視し、一方で算木積みを採用することで石垣そのものを攻城側の崩落攻撃に強い形状としています、この構造は地震にも強い。

梯郭式平山城構造を採っていまして、1588年に完成、築城者である蒲生氏郷は連結式三重五階天守閣も造営していますが、1644年に天守閣が台風により倒壊します。1959年の伊勢湾台風に並ぶ巨大台風であった事が考えられる災害の後、天守閣は再建されず今日に至る。

蒲生氏郷は近江国蒲生郡日野にて六角承禎に仕える重臣の子として生まれ、織田信長が足利義昭を奉じた京都上洛に際し六角承禎が所領近江にて上洛を断ち切らんと決戦を挑んだ観音寺城の戦いにて敗北し滅亡、残った重臣は蒲生氏郷を織田信長に人質へ出しました。

織田信長は出身に関わらず能力主義を採った事で、蒲生氏郷は南伊勢大河内城の戦いを弱冠14歳で参陣し、勲功以て柴田勝家与力へ、越前朝倉氏との姉川の戦いや伊勢長島攻めと天敵武田に織田が挑んだ長篠の戦い、更には天正伊賀の乱比自山城の戦いで勲功を積み重ねます。

伊勢国へ蒲生氏郷が入ったのは織田信長が本能寺にて明智光秀に討たれた二年後、その蒲生氏郷は本能寺の変当夜に安土城近くに居り、即座に織田一族保護と明智光秀迎撃へ居城の日野城中野城に防備を固め、明智軍に抗戦、勲功以て伊勢松ヶ島城を与えられました。

清洲会議に天下布武の継承を問うた際、蒲生氏郷が手勢僅か300を以て明智光秀配下明智光春と武田元明と京極高次の猛攻に挑み安土城に佐和山城と長浜城が攻略される中でよく耐え、羽柴秀吉が山崎の戦で明智光秀を討つまで持久した事が高く評価、所領を得るに至る。

小牧長久手の戦いとして戦国時代は羽柴陣営と織田と徳川連合へ東日本と紀州四国の徳川陣営盟約を寸断する事で優位に立つ事で安定時代に入り、形式的和睦を経て徳川家康は所領を三河遠州を関東へ、蒲生氏郷は伊勢長島の織田信雄を監視へ伊勢国を与えられました。

松ヶ島城が伊勢国守護の城郭でしたが、近江出身の蒲生氏郷には伊勢湾に面した防備一点の松ヶ島城では万一の際の籠城長期戦に耐える城下町を開発できないとして四五百森へ城郭造営を即断、これが松阪城となりまして、伊勢湾商都松阪、その歴史はこうして始まるのですね。

蒲生氏郷は平時の城郭は天守閣の威容を以て治め、戦時の城郭は石垣を以て守る、との認識の如く充実した石垣の造営を期して、近江より築城集団穴太衆を呼び寄せ、安土城と比肩する城郭を造営しました。松阪城遺構は石垣のみですが、天守再建の動きはありました一方、今に至る。

小田原攻めを以て北条氏を豊臣秀吉が打ち破った際に、更に戦功を重ねた蒲生氏郷は秀吉より陸奥国会津60万石という破格の大封を以て会津若松城へ移り、服部一忠が入城しますが豊臣秀次事件に連座し自刃、古田重勝が入城、関ヶ原の戦いの功名を以て加増されます。

古田重勝より家督継いだ古田重治は大坂の陣での勲功と共に石見国浜田藩5万4000石に移封、その後松阪藩は紀州藩へ編入、二の丸御殿に城代が置かれていました。廃藩置県後も城郭は維持されるも、1877年に失火で御殿は焼失、今日は石垣のみ往時の栄華を伝えます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

松阪と云えば松阪牛とは早過ぎる発想で此処はそもそも豪商の街であり豪商を育んだ城下町は高台に城郭を望む伊勢の古都です。

松坂城、三重県松阪市に伊勢一帯を望む高台を城址とした公園です。かのキリシタン大名、蒲生氏郷が築いた城郭の遺構、松阪市に足を運んだ際に、この地に城址公園があると聞きまして場所を聞いた際、石垣のみが残り運動公園となっている旨を聞き寄ってみた次第です。

石垣こそが今日の松阪城遺構ですが、その縄張りは健在、野面積工法により石垣の基礎としつつ、切り込みはぎ工法により石垣端部を攻城戦の際に浸透されない形状を重視し、一方で算木積みを採用することで石垣そのものを攻城側の崩落攻撃に強い形状としています、この構造は地震にも強い。

梯郭式平山城構造を採っていまして、1588年に完成、築城者である蒲生氏郷は連結式三重五階天守閣も造営していますが、1644年に天守閣が台風により倒壊します。1959年の伊勢湾台風に並ぶ巨大台風であった事が考えられる災害の後、天守閣は再建されず今日に至る。

蒲生氏郷は近江国蒲生郡日野にて六角承禎に仕える重臣の子として生まれ、織田信長が足利義昭を奉じた京都上洛に際し六角承禎が所領近江にて上洛を断ち切らんと決戦を挑んだ観音寺城の戦いにて敗北し滅亡、残った重臣は蒲生氏郷を織田信長に人質へ出しました。

織田信長は出身に関わらず能力主義を採った事で、蒲生氏郷は南伊勢大河内城の戦いを弱冠14歳で参陣し、勲功以て柴田勝家与力へ、越前朝倉氏との姉川の戦いや伊勢長島攻めと天敵武田に織田が挑んだ長篠の戦い、更には天正伊賀の乱比自山城の戦いで勲功を積み重ねます。

伊勢国へ蒲生氏郷が入ったのは織田信長が本能寺にて明智光秀に討たれた二年後、その蒲生氏郷は本能寺の変当夜に安土城近くに居り、即座に織田一族保護と明智光秀迎撃へ居城の日野城中野城に防備を固め、明智軍に抗戦、勲功以て伊勢松ヶ島城を与えられました。

清洲会議に天下布武の継承を問うた際、蒲生氏郷が手勢僅か300を以て明智光秀配下明智光春と武田元明と京極高次の猛攻に挑み安土城に佐和山城と長浜城が攻略される中でよく耐え、羽柴秀吉が山崎の戦で明智光秀を討つまで持久した事が高く評価、所領を得るに至る。

小牧長久手の戦いとして戦国時代は羽柴陣営と織田と徳川連合へ東日本と紀州四国の徳川陣営盟約を寸断する事で優位に立つ事で安定時代に入り、形式的和睦を経て徳川家康は所領を三河遠州を関東へ、蒲生氏郷は伊勢長島の織田信雄を監視へ伊勢国を与えられました。

松ヶ島城が伊勢国守護の城郭でしたが、近江出身の蒲生氏郷には伊勢湾に面した防備一点の松ヶ島城では万一の際の籠城長期戦に耐える城下町を開発できないとして四五百森へ城郭造営を即断、これが松阪城となりまして、伊勢湾商都松阪、その歴史はこうして始まるのですね。

蒲生氏郷は平時の城郭は天守閣の威容を以て治め、戦時の城郭は石垣を以て守る、との認識の如く充実した石垣の造営を期して、近江より築城集団穴太衆を呼び寄せ、安土城と比肩する城郭を造営しました。松阪城遺構は石垣のみですが、天守再建の動きはありました一方、今に至る。

小田原攻めを以て北条氏を豊臣秀吉が打ち破った際に、更に戦功を重ねた蒲生氏郷は秀吉より陸奥国会津60万石という破格の大封を以て会津若松城へ移り、服部一忠が入城しますが豊臣秀次事件に連座し自刃、古田重勝が入城、関ヶ原の戦いの功名を以て加増されます。

古田重勝より家督継いだ古田重治は大坂の陣での勲功と共に石見国浜田藩5万4000石に移封、その後松阪藩は紀州藩へ編入、二の丸御殿に城代が置かれていました。廃藩置県後も城郭は維持されるも、1877年に失火で御殿は焼失、今日は石垣のみ往時の栄華を伝えます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)