■山陽新幹線三原駅の城郭

三原には過ぎたるものが3つある。こう謳われたのは三原藩三万石の三原城でしたが散策してみますとこれは興味深い。

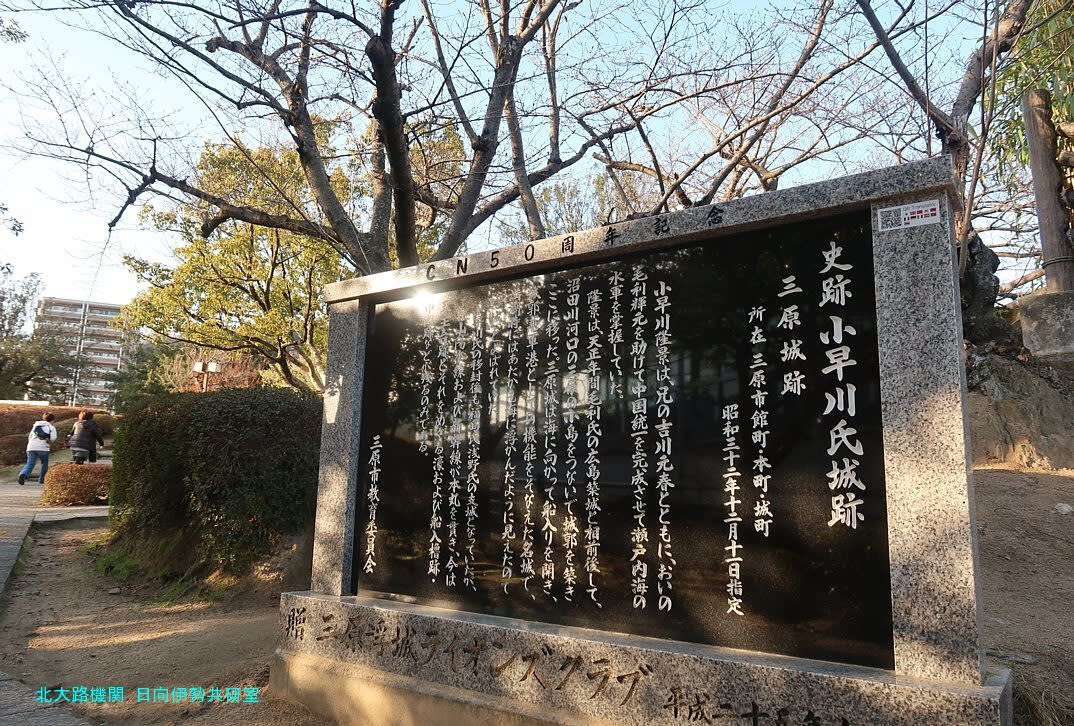

三原城。備後国御調郡三原を治めた城郭の城址公園です。城址公園は我が国に歴史の長さを誇るように各地に残りますが行ってみますと石碑だけ、意外と世知辛い世の中で役目を終えた城郭は破却されますと何も残らないハイテク時代の日本に三原城は健在といえる。

山陽新幹線三原駅、三原城はその駅前に位置しています。新幹線駅前の城郭と云えば福山城の天守閣が駅前通りに、むしろ大手門が福山駅改札口と云えるほどの距離に位置し、一国一城の城主となるならば通勤便利が良いなあという浪漫を掻きたてたものなのでしたが。

呉軍港。日本が世界に誇る海軍力の一大根拠地として造営され、中国やロシアとの戦いを勝利に導くと共にアメリカ始め世界を相手に四年間、太平洋とインド洋を狭しと戦った海軍の拠点はここ三原と同じ広島県です。そして此処は練習艦隊出航撮影後に寄ったところ。

江田島からの帰路、いつもお世話になっている方にここ三原の駅前までお送りいただき感謝とともに散策してみたのですが、なんと此処は、呉軍港とともに明治初期、海軍が鎮守府を設置するべく土地を取得し、測量まで実施していた軍都の夢の跡であった、ともいう。

三原鎮守府、可能性として呉鎮守府ではなく、三原に鎮守府が置かれていた可能性がありまして、考えてみますと瀬戸内海最深部にあり、外敵が侵入しにくい上に広い泊地と工廠用地という意味で、三原は一つの理想、江田島帰路に偶然寄ったのは凄い御縁といえます。

浮城として永禄10年の西暦1567年に造営されました三原城は、新幹線駅前といいますか本丸跡が駅構内に在りまして、城郭遺構の真上が山陽新幹線、恐らく梅雨時でも暴風下でも駅が門扉さえ開放してくれるならば濡れずに行ける、最早駅が城址といえるほどの近さ。

小早川隆景により造営された城郭は、元々天文年間に三原には山城の高山城が置かれていたのですが、防御拠点であるものの山陽街道から距離があり街道防衛という城郭の役割には果たせない故に緊要地形である山陽道は沼田川河畔に新たに築城された、新しい城郭で。

新高山城という、元々は現在の三原城は本丸が北の内陸部に在り、現在の城址は瀬戸内海に近い南端にありました。山陽道に面した城郭ですが、海運の発達と共に城郭には街道と共に瀬戸内海に面した三原要害を護る、海城であり軍事拠点という意味が在ったのですね。

毛利元就と正室妙玖の三男、中国覇者三男として生まれた小早川隆景は安土桃山時代、本能寺の変に際し豊臣秀吉との毛利家の和睦を仲介した毛利家と豊臣家を結ぶ忠臣であるとともに秀吉の信頼厚く、また村上水軍と毛利家の盟約を結んだ事で海防の覇者でもあった。

梯郭式平城としての三原城完成は天正年間の1587年頃といわれますが、小早川隆景はこの頃に筑前国加増を受け、養子の小早川秀秋に三原を託すと共に筑前は現在福岡の名島城に本拠を移します。しかし隠居に際し筑前を秀秋に譲り慶長の1595年頃、三原城に戻ります。

一国一城令が幕府より布告された元和元年1615年には一説には鞆城破却の際の天守閣を移築したといい、規模を誇りました。既に隆景は1597年に没し、福島正則養子福島正之、福島氏改易後は紀伊新宮の浅野忠長が入城し、広島藩支城として一国一城令下でも存続する。

海軍鎮守府の候補地として。元々は瀬戸内の海上防衛を念頭に置いた海城として立地された三原城は三原港にも近く、鎮守府造営が計画されました。ただ、沼田川河口に近く堆積懸念から鎮守府は呉に置かれる事となり、今では新幹線と共に城址が静かに佇んでいます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

三原には過ぎたるものが3つある。こう謳われたのは三原藩三万石の三原城でしたが散策してみますとこれは興味深い。

三原城。備後国御調郡三原を治めた城郭の城址公園です。城址公園は我が国に歴史の長さを誇るように各地に残りますが行ってみますと石碑だけ、意外と世知辛い世の中で役目を終えた城郭は破却されますと何も残らないハイテク時代の日本に三原城は健在といえる。

山陽新幹線三原駅、三原城はその駅前に位置しています。新幹線駅前の城郭と云えば福山城の天守閣が駅前通りに、むしろ大手門が福山駅改札口と云えるほどの距離に位置し、一国一城の城主となるならば通勤便利が良いなあという浪漫を掻きたてたものなのでしたが。

呉軍港。日本が世界に誇る海軍力の一大根拠地として造営され、中国やロシアとの戦いを勝利に導くと共にアメリカ始め世界を相手に四年間、太平洋とインド洋を狭しと戦った海軍の拠点はここ三原と同じ広島県です。そして此処は練習艦隊出航撮影後に寄ったところ。

江田島からの帰路、いつもお世話になっている方にここ三原の駅前までお送りいただき感謝とともに散策してみたのですが、なんと此処は、呉軍港とともに明治初期、海軍が鎮守府を設置するべく土地を取得し、測量まで実施していた軍都の夢の跡であった、ともいう。

三原鎮守府、可能性として呉鎮守府ではなく、三原に鎮守府が置かれていた可能性がありまして、考えてみますと瀬戸内海最深部にあり、外敵が侵入しにくい上に広い泊地と工廠用地という意味で、三原は一つの理想、江田島帰路に偶然寄ったのは凄い御縁といえます。

浮城として永禄10年の西暦1567年に造営されました三原城は、新幹線駅前といいますか本丸跡が駅構内に在りまして、城郭遺構の真上が山陽新幹線、恐らく梅雨時でも暴風下でも駅が門扉さえ開放してくれるならば濡れずに行ける、最早駅が城址といえるほどの近さ。

小早川隆景により造営された城郭は、元々天文年間に三原には山城の高山城が置かれていたのですが、防御拠点であるものの山陽街道から距離があり街道防衛という城郭の役割には果たせない故に緊要地形である山陽道は沼田川河畔に新たに築城された、新しい城郭で。

新高山城という、元々は現在の三原城は本丸が北の内陸部に在り、現在の城址は瀬戸内海に近い南端にありました。山陽道に面した城郭ですが、海運の発達と共に城郭には街道と共に瀬戸内海に面した三原要害を護る、海城であり軍事拠点という意味が在ったのですね。

毛利元就と正室妙玖の三男、中国覇者三男として生まれた小早川隆景は安土桃山時代、本能寺の変に際し豊臣秀吉との毛利家の和睦を仲介した毛利家と豊臣家を結ぶ忠臣であるとともに秀吉の信頼厚く、また村上水軍と毛利家の盟約を結んだ事で海防の覇者でもあった。

梯郭式平城としての三原城完成は天正年間の1587年頃といわれますが、小早川隆景はこの頃に筑前国加増を受け、養子の小早川秀秋に三原を託すと共に筑前は現在福岡の名島城に本拠を移します。しかし隠居に際し筑前を秀秋に譲り慶長の1595年頃、三原城に戻ります。

一国一城令が幕府より布告された元和元年1615年には一説には鞆城破却の際の天守閣を移築したといい、規模を誇りました。既に隆景は1597年に没し、福島正則養子福島正之、福島氏改易後は紀伊新宮の浅野忠長が入城し、広島藩支城として一国一城令下でも存続する。

海軍鎮守府の候補地として。元々は瀬戸内の海上防衛を念頭に置いた海城として立地された三原城は三原港にも近く、鎮守府造営が計画されました。ただ、沼田川河口に近く堆積懸念から鎮守府は呉に置かれる事となり、今では新幹線と共に城址が静かに佇んでいます。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

三原の夏の風物詩「三原やっさ祭り」は、三原城の完成を祝って地元住民が喜びの踊りを踊ったことが起源だと言われています。

残念ながら、他の多くのイベントと同様、去年はコロナ予防のために実施されませんでしたけど。