絶滅危機種、絶滅危惧種、絶滅危急種…、自然界ではさまざまな生物が危機に陥っているらしいのだが、今回はそうした危機に陥っている鳥類の中からクマゲラとシマアオジの2種について話を聴いた。

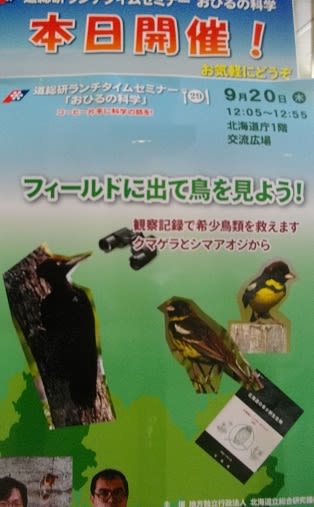

北海道総合研究機構(略称:道総研)では一昨年くらいからお昼休みを利用したランチタイムセミナーを開催している。私も時々聴講しているのだが、20日(木)の「フィールドに出て鳥を見よう」は特別関心のあるテーマではなかったが聴講することにした。

短い時間の中で、クマゲラについては雲野明氏から、シマアオジについては玉田克己氏からと、それぞれを専門にしている二人の研究者から話を聞いた。

リード文でも触れたが、絶滅の恐れのある種にも三段階あるということを初めて知った。

紹介する順に絶滅の危険度が高いそうである。

最も絶滅の恐れが高い「絶滅危機種」にはシマフクロウなどが含まれるとのことだ。

次に「絶滅危惧種」である。ここにはタンチョウなどが含まれるそうだ。

そして「絶滅危急種」としてクマゲラなどが含まれるということだった。

シマアオジは北海道レッドデータブック2001が発刊された時は絶滅危急種の1ランク下の希少種に位置付けられていたのだが、環境省版のレッドデータブック2012ではぐっとランクアップしてシマフクロウと同じ「絶滅危機種」になってしまったということだった。

※ 講義をする雲野明氏です。

二人の研究者からはそれぞれの鳥の特徴や見つけ方についてレクチャーを受けたが、私のようなまるで素人には絶滅の恐れがあるくらい希少となっている鳥を容易に見つけることはなかなか困難なことではないかと思われた。

彼らが私たち素人にも鳥を見つけてほしいと呼びかけるのは、研究者だけでは鳥たちの生息情報を集めることが困難だという事情があるようだ。少しでも多くの目で生息を確認したいという思いが伝わってきた。

※ 同じく講義をする玉田克己氏です。

玉田氏から研究者ならではのお話をうかがえた。

シマアオジが2001年から10年の間に絶滅危機種になってしまったと先に記したが、その原因を普通は環境の変化を考えがちだが、玉田氏は違うと言う。この10年間、日本の生育環境は大きく変わっていないと言う。シマアオジが渡り鳥であることから、むしろ原因は外国にある可能性が高いと指摘した。

日本ではこの10年、いやそれより前から野生生物へ関心が高まり、環境の保護が叫ばれそのことが功を奏しているということなのかもしれない。

こう述べると「いやいやまだまだ」と言う方もいるかもしれないが、環境を保護しようという風潮が日本の中に定着しつつあることは確かであると言えるのでないだろうか。

北海道総合研究機構(略称:道総研)では一昨年くらいからお昼休みを利用したランチタイムセミナーを開催している。私も時々聴講しているのだが、20日(木)の「フィールドに出て鳥を見よう」は特別関心のあるテーマではなかったが聴講することにした。

短い時間の中で、クマゲラについては雲野明氏から、シマアオジについては玉田克己氏からと、それぞれを専門にしている二人の研究者から話を聞いた。

リード文でも触れたが、絶滅の恐れのある種にも三段階あるということを初めて知った。

紹介する順に絶滅の危険度が高いそうである。

最も絶滅の恐れが高い「絶滅危機種」にはシマフクロウなどが含まれるとのことだ。

次に「絶滅危惧種」である。ここにはタンチョウなどが含まれるそうだ。

そして「絶滅危急種」としてクマゲラなどが含まれるということだった。

シマアオジは北海道レッドデータブック2001が発刊された時は絶滅危急種の1ランク下の希少種に位置付けられていたのだが、環境省版のレッドデータブック2012ではぐっとランクアップしてシマフクロウと同じ「絶滅危機種」になってしまったということだった。

※ 講義をする雲野明氏です。

二人の研究者からはそれぞれの鳥の特徴や見つけ方についてレクチャーを受けたが、私のようなまるで素人には絶滅の恐れがあるくらい希少となっている鳥を容易に見つけることはなかなか困難なことではないかと思われた。

彼らが私たち素人にも鳥を見つけてほしいと呼びかけるのは、研究者だけでは鳥たちの生息情報を集めることが困難だという事情があるようだ。少しでも多くの目で生息を確認したいという思いが伝わってきた。

※ 同じく講義をする玉田克己氏です。

玉田氏から研究者ならではのお話をうかがえた。

シマアオジが2001年から10年の間に絶滅危機種になってしまったと先に記したが、その原因を普通は環境の変化を考えがちだが、玉田氏は違うと言う。この10年間、日本の生育環境は大きく変わっていないと言う。シマアオジが渡り鳥であることから、むしろ原因は外国にある可能性が高いと指摘した。

日本ではこの10年、いやそれより前から野生生物へ関心が高まり、環境の保護が叫ばれそのことが功を奏しているということなのかもしれない。

こう述べると「いやいやまだまだ」と言う方もいるかもしれないが、環境を保護しようという風潮が日本の中に定着しつつあることは確かであると言えるのでないだろうか。