アジア太平洋戦争で戦った相手国にとっては、8月15日は戦勝記念日です。それとの対比でいえば日本は戦敗、敗戦記念日となるはずです。戦勝国、相手国は終戦記念日なんて言いません。降伏した国が「終戦記念日」というのは、やはりそこにまやかし、胡散臭いものを感じます。敗戦を認めたくないという気持ちが指導者層にはあったということでしょうし、一般国民にとってもこれでがんじがらめの不自由な生活から、空襲で死ぬかもしれないという不安や重苦しさからから解放されたという安心感もあったことでしょう。 でも、敗戦を終戦と言い換えたことが後々まで、今に至っても韓国や中国から戦争中のことから戦争前のことまで、謝罪が不十分だといわれる原因となったのではないかとどうしても思ってしまいます。

今朝の朝日新聞の一面の記事 「戻らぬ遺骨113万人 海外・沖縄・硫黄島での戦没者 帰還、15年間で3.9万人」という見出しです。

戦没者240万人のうち、昨年度までの15年間で戻った遺骨は約3万9千人だけで、戻っていない遺骨が113万人3千人の3%にすぎないとのことです。記事には「各地の戦没者と残存遺骨の数」という一覧表がありますが、全部大陸や島国で、海軍や輸送船での輸送中に撃沈された兵隊の数はどこにカウントされているのか、その他の10万7800人の中に含まれるのでしょうか。

今まで何度も書いてきましたが、240万の兵隊さんたちの大部分は戦闘行為によって死んだのではありません。そのことを後世世代の我々はしっかりと認識しておかないといけないと思っています。 美化してはいけないということです。 美化しようにも、現実は美化しようにもできなかったのです。

兵隊だからせめて敵軍と兵器を持って戦って果てた、というのなら納得できます。でも実際は逃避行による死、病死や餓死が大半で、輸送途中での撃沈もかなりの数に上るはずです。決してかっこよかったわけではないのです。 醜いもの、これ以上人間として生きていけないほど醜く、醜悪の、餓鬼の状態での死なのです。

だからこそ戦争は絶対にいけない、若者を戦場に送ってはいけないと私は思っています。 何か日本は領土問題で四面楚歌、ロシア、韓国、中国から挑発されています。 きな臭くなっています。 カッコいい言動には注意が必要です。 心して冷静に対応しなければ相手の思うつぼでしょう。

何か話しが逸れているようです。

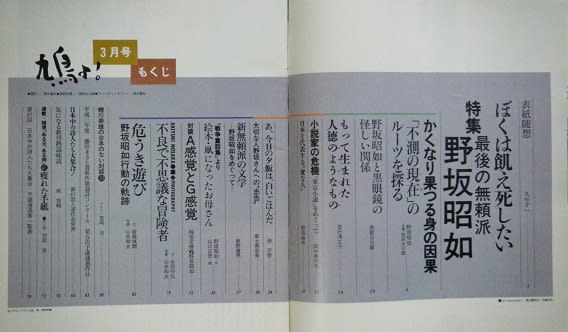

下の3枚の写真は、「絵のある文藝マガジン 鳩よ!」 1992年3月1日発行です。

私の尊敬してやまない、今の日本にはいなくてはならない、いつまでも長生きして発言し続けて欲しい作家、野坂昭如の特集号です。 これも蔵書の点検で出てきました。(作家でありながら、歌手・ラグビー&キックボクサー・マルチタレント・参議院議員という肩書を持っています。 何か青島幸男とどこか似ている感じがします。)

目次です。

表紙随想として作家丸谷才一が書いています。 野坂昭如の「火垂るの墓」を国民の説話となったと言っています。 『人間と歴史の関係の大筋のところを、この上なく鮮明に、むごたらしく示してゐるからだろう。』と。

さらに、『いはゆる文学史の枠組からはづれた巨大な存在にならうとしてゐる。やがては、作者が誰だったのか、民族の記憶が薄れ、ただ説話だけが残るにちがひない。』 と。

これは集英社の「戦争X(と)文学」の第9回配本『戦時下の青春』です。 解説は浅田次郎が担当しています。

「この全集を編むに際しては、世に知られる名作よりも埋もれてしまいそうな作品を掬い取ることに心を摧(くだ)いた。・・・。しかし永遠不朽の名作である野坂昭如『火垂るの墓』を、あえて収録せざる勇気を誰も持たなかった。アニメになりドラマになり、おそらくこの作品のストーリーを知る人は、日本人のすべてと言っても過ぎてはいまい。それでもこの天才の文章を通じて読まなければ、知ったことにはならないと思う。作者の意図するところではあるまいが、滅びゆく母国やあまたの命を、滅びざる母国語で書きとどめたこの作品は、名作というよりも偉業とするべきであろう。」とまで言っています。

私ごときが言うのは大いに憚られるのですが、私もそう思います。 野坂昭如の「火垂るの墓」、この短編を、きょうのこの日に、8月15日にこそ改めて全日本人が読むべきではないかと思っています。 靖国神社に参拝することよりも、この短編を心して読むほうがどれだけ戦没者のためになるか、とくに政治家や威勢のいいことを言っている評論家等、さらには自衛隊関係者には何度も読んでもらいたいと思います。

「、『あれ特攻やで』ふーんと意味わからぬながら節子うなづき、『蛍みたいやね』『そうやなあ』そして、そや、蛍つかまえて蚊帳の中に入れたら、少し明るなるのとちゃうか、車胤を真似たわけではないが、手当たり次第につかまえて、蚊帳の中にはなつと、五つ六つゆらゆらと光が走り、蚊帳にとまって息づき、よしと、およそ百余り、とうていお互いの顔はみえないが、心がおちつき、そのゆるやかな動き追ううち、夢にひきこまれ、蛍の光の列は、・・・・。」

「夜更けに火が燃えつき、骨を拾うにもくらがりで見当つかず、そのまま穴のかたわらに横たわり、周囲はおびただしい蛍のむれ、だがもう清太は手にとることもせず、これやったら節子さびしないやろ、蛍がついてるもんなあ、上ったり下ったりついと横へ走ったり、もうじき蛍もおらんようになるけど、蛍と一緒に天国へいき。」

この彼の独特の言い回し、句点が少なく、読点を多用して次から次と話しを展開していく技法、こういうところが近松門左衛門に似ていると言われたりした理由でしょうか。それが何とも言えない魅力となっています。

野坂昭如の奥さんの暘子さんの文庫本です。中公文庫で、2012年2月25日初版本です。

達者な文体で、引き込まれてしまいます。さすがタカラジェンヌ。20歳以上の歳の差を乗り越えての40年余の結婚生活、すっかり地に足がついています。 こんな奥さんが居たら最高だなあなんて思いつつ読みました。 配偶者の介護をしている人は読んでみてはどうでしょうか。

下の新聞記事は、2009年3月22日のものです。どこからこの記事が出てきたのか?不明ですが、 上記の文庫本は2009年2月中央公論新社から刊行された単行本を文庫化したものです。

”女は人類ではない”と言い放って世間をびっくりさせた記憶はお持ちかと思います。 奥さんが”私も女です”と言ったら、”あなたは神様です”と言った野坂昭如。 結婚しているあなた、奥さんに『あなたは神様です』と平然として言えますか!?

最後は、今年2012年3月17日の朝日新聞の記事です。

戦争については、「あんな馬鹿げたことを、繰り返してはいけない。戦争の愚かしさを伝える義務がある。」

戦後の繁栄について、「戦後の繁栄といわれるすべて、ぼくには夢まぼろしの如く、あやふやなものに思える。いつ一朝の夢となっておかしくない。その危なっかしさと常に背中合わせであることを忘れてはいけない。この震災で、日本がどう変われるかが問われている。何が大事か、足もとをよく見て前に進まなければならない。そして、時に後退する勇気をもつこと。」