マザーテレサは1910年に生まれ、1997年に亡くなりました。日本にも2度来たことがあります。彼女は異なる宗教の壁を超えて、国境を超えて、全ての貧しい人々を慈くしみ、愛したのです。その崇高さは全ての人類に尊敬されています。

今日はマザーの偉さをくどくど書くのではなく、ヒンズー教のインドが国葬にしたことの重大な意味を強調したいと思います。カルカッタの路上で死んで行くインド人を死者の家へ連れて来て、大切に世話をして送ったのです。インド人が恩義に思い国葬にしたのです。インドでは国葬は前代未聞で、唯一回だけの国葬でした。葬儀の行列には路上生活者が何十万人と集まって見送ったと言います。

そして没後10年目の追悼式ではヒンズー教徒やイスラム教徒、そして路上生活者が同じようにマザーのお墓の周りに集まって心からの感謝の祈りを捧げました。

「マザー・テレサは忍耐の教えを説き、われわれに調和への道を示した」とイスラム教聖職者のMaulana Abdul Rahim師は述べたそうです。

マザーの没後、マザー・テレサの「神の愛の宣教者会(Missionaries of Charity)」は、新たに14か国で支部を開設し、捨てられた子どもや、ハンセン病患者、エイズ(AIDS)患者の受け入れ施設の運営も行っているのです。

現在は世界145か国に757の支部を持ち、修道女4800人が所属しています。

さて今年の8月26日、昨日はマザーテレサの生誕百年目です。日本のカトリック界ではマザーは有名ですが、一般の人々はどのように思っているのでしょう?

1997年のカルカッタでのインド政府主催によるマザーの国葬には日本政府は代表すら送りませんでした。欧米各国は元大統領や大統領の奥さんを参列させたのです。

どうも日本人はマザーテレサの偉さが分かっていないようで心配していました。ところが趣味人倶楽部の「ふーちゃんさん」が彼女のことを日記に書いてくれました。嬉しい日記です。そうです。マザーの偉さは日本政府の冷たい態度とは関係なく人々に理解されているのです。「ふーちゃんさん」はキリスト教の信者ではありません。普通の日本人です。その方の趣味人倶楽部で昨日公開した日記を本人の許可を得て下記の通り転載致します。一部省略した部分がある事をお許し下さい。

======マザー・テレサへの敬慕========

最も貧しい人に愛の手を差しのべた福者マザーテレサが2010年、8月26日の今日、生誕百年を迎えました。「あなたが箱の中にしまいこんでいるマントは裸の人のものです。

家に秘蔵している靴は、はだしの人のものです。埋めておいたお金は、貧しい人のものです。

あなたが、とってあるパンは、飢えている人のものです。健康な人たちの恐怖と、嫌悪のせいで、人々の間を追われた癩者ほど、着るものも、持ち物も、食物もない人があるでしょうか?

マザーテレサが、彼らを貧しい人の中でも、とりわけ貧しい人として特に心にかけるのは、そのせいであるのです。映画では、その難しい働きを克明に描いています。

常に祈り 貧しい人びと、苦しむ人々と共に生きたマザー・テレサの生涯に触れています。

http://www.motherteresa.co.jp/notice.html

http://www.youtube.com/watch?v=eH7lz9wcHHs&fea..

愛に満ちたマザーテレサの生前の活動の軌跡を知って、私は尊敬していました。最近、MFさんから、ご紹介頂きました「マザーテレサの体温」を読んでますます敬慕の情が強くなってきました。

弱って死に行く子供が、最後に感じたもの、それは、マザーの子供ヘの深い慈しみの心、温かい愛の温もりだったのです。

マザーテレサの神の愛の論理によりますと、個人こそが唯一の真に価値あるものなのです。

飢えている多くの人たち、死にかかっている沢山の人たちを前にして、マザーは衆を見るのではなく、死にかけている一人を見るのです。一人だけを・・・。

「一人は、一人とかかわり合うと、私は信じています。愛は旬の果実です。

最もひどい病は、ライではなく、人から受け入れられないと思うことです。最もひどい災いは、隣人を蔑ろにすることです。」と語っています。

自分自身は何ひとつ望まず、人に与えることに全生涯を捧げたマザー・テレサの存在は、いまも人々の心の中に生き続けています。

マザーテレサの愛の言葉は、今の私たちが直面する問題に大きな示唆を与えてくれるのではないでしょうか。http://www.youtube.com/watch?v=Y0WH5W1he_w&fea..

平和の祈りと感謝を込めて。

====これで「ふーちゃんさん」の日記が終わります======

なお、上のふーちゃんさんの日記にある「マザーテレサの体温」は、東京教区司祭、板倉恵二神父さまが「聖書と典礼」2010・8・22の7ページにお書きになった文章です。この文書はカトリック信者へ配布された公開文書なので、ご存知の方も多いと思います。転載許可を頂いていませんので、その要旨だけをお伝えします。簡単にご紹介いたしますと、インドの路上生活者の子供が死にそうになっているとき、マザーはいつまでも抱いて、声をかけ、自分の体温を死に行く子供へ伝えていたという感動的なお話です。

周りの大人が、そんなに抱いていると疲れますから、寝かせて下さいと言うと、マザーは「食事や薬がダメでも、私の体温を伝えたいのです。」と答えたそうです。

今日も皆様と「ふーちゃんさん」のご健康と平和をお祈り申し上げます。

藤山杜人

下は、マザーテレサが1982年に日本へ来て、長崎を訪問したときの写真です。

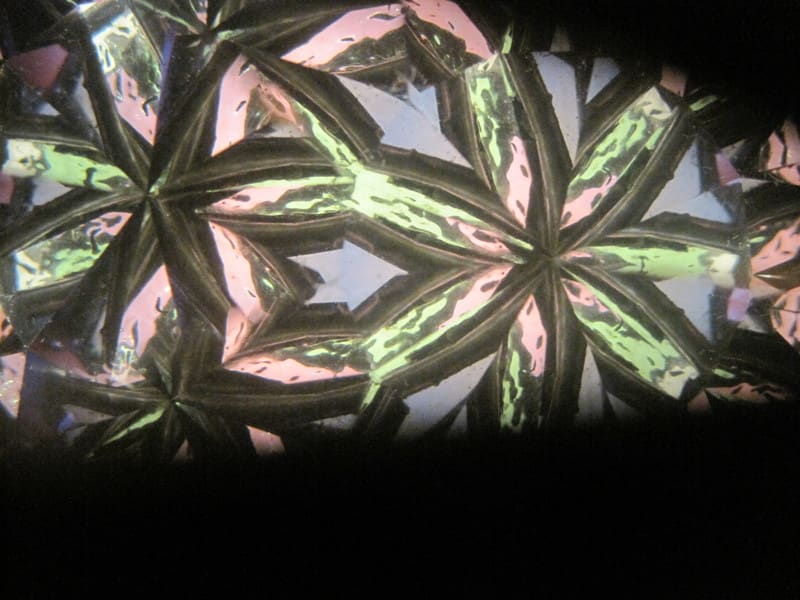

この前の記事、素晴らしいグラスアートの作品をご紹介いたします で伊藤明美さんのグラスアートの作品をご紹介しました。ところが万華鏡はご紹介しませんでした。実は随分前から、私は万華鏡の幻想的な映像を写真に撮って、ブログで掲載したいと思っていました。そこで今回はその写真の撮影が曲がりなりにも出来ましたので、以下にご紹介いたします。お楽しみ下さい。

一番下の写真が伊藤さんが今回出典している7本の万華鏡の一つです。下の写真は、その中の3本の映像の写真です。

家内の友人の伊藤明美さんがグラスアートの作品を展示しているので、拝見して来ました。想像以上に素晴らしい作品で感動して見てきました。

多摩市関戸公民館ギャラリーで8月22日から28日まで開催している、グラスアート・さくら 第4回作品展です。

この会は菅谷 務さんという芸術家が指導して10人の会員が出品しています。伊藤明美さんは長年この会で作品を製作して、毎年新しい試みを発表してきました。

今回の出品作品も、ランプシェード、吊電灯の笠、時計の文字盤、万華鏡などいろいろあり、どれも細工が丁寧で、色彩と模様のバランスが良く、芸術作品のレベルに仕上がっています。上の3番目の写真にあるお城のグラスアートは菅谷 務先生の作品ですが、あとは全て伊藤明美さんの作品です。尚、万華鏡7本については次の記事、「万華鏡の世界」でご紹介いたします。

会場は京王線、聖跡桜ケ丘駅下車徒歩2分です。南口を出て、川崎街道を横断すると目の前に「ヴィータコミュータ」と言う大きなビルがあり、その7階です。是非、お出かけになりグラスアートの世界をお楽しみ下さい。(続く)

日本には建造物で国宝になっているものが214もあります。それを知らないで何となく立ち寄ったお寺が国宝だったという経験があります。よく行く山梨県で何気なく立ち寄った勝沼の大善寺と山梨市の清白寺は後で国宝建造物ということが分かりました。いつ行っても観光客がいなくて深閑としてゆっくり建築様式を観察することが出来ます。

近所の東村山市にも東京で唯一つの国宝があります。東村山市野口町4-6-1の正福寺の地蔵堂が国宝です。東京には意外にも国宝建造物が一つしかありません。

そこで急に好奇心が出て、国宝建造物の全国の分布を調べてみました。そうしたら、日本の国宝建造物(http://www5f.biglobe.ne.jp/~housi/index.html)というHPがありました。その中に、日本の国宝建造物一覧:(http://www5f.biglobe.ne.jp/~housi/1kokuhoukennzoubutuitirann.htm) というページがあります。それを見た私はショックを受けました。国宝建造物で知っているものが少ないのです。有名でないのに国宝になっている建造物が非常に多いのです。

関東、東北で国宝建造物と言えば、皆様ご存知のように平泉の中尊寺、松島の瑞巌寺、日光の東照宮、出羽三山神社、などが有名です。京都、奈良には有名な国宝が沢山あります。しかし、あまり知られて居ない国宝建造物のほうが多いのです。

正福寺を訪問する度に「有名な国宝」と「そうでない国宝」の違いを考えながら散策します。公表されている国宝審査の基準を考えています。

1、学術的価値の大小、

2、美術的価値の大小、

3、建築年代が科学的に判明しているか否か、

などで決めるそうです。

観光客の来ないさびれた所にある隠れた国宝は確かに素晴らしいものです。特に独りでゆっくり見て、当時の建設の事情や様子を考えて散策すると素晴らしい境地になります。学術的価値にはそれなりの意味があります。

しかし観光的価値の大小はいっさい考慮されません。ですから疑問に思うこともあります。何故、鎌倉の建長寺や身延山の日蓮さんが晩年を過ごしたお寺などは国宝にしないのでしょうか?小生は日蓮宗の信者ではありませんが不思議に思います。

従って、神社佛閣、あるいは五島列島のキリスト教の教会を観光的価値の大小でランキングをつけるのも良いと思います。

国宝建造物の指定はいわゆる学識経験者という専門家が学術的価値で決めます。それは玄人向けの指定であって、素人の観光客の評価とは一致しないことがあります。

建物が美しい。交通が便利なところにある。入場料が適正である。境内はよく掃除がしてあり清潔なトイレがある。などなど観光客が楽しめることが重要ではないでしょうか?国宝はお役所が決めるので、どうしても素人の感情と合致しないことがあるのでしょう。一度素人の投票で国宝を決めたら面白いと思います。

それはそれとして、皆様の近所にはどのような国宝建造物がありますか?

今日も皆様のご健康と平和をお祈り致します。藤山杜人

下に東京の唯一つの国宝建造物の正福寺の地蔵堂の写真を示します。

撮影場所;東村山野口町4-6-1正福寺(交通は西武新宿線、東村山駅下車、西口を出て徒歩10分。案内板など無いので地図持参のこと。車の場合は新青梅街道から村山貯水池方面へ北上し西武園正門方面へ行く道を右折して「宅部通り」を東進する。しかし車で行く道は物凄く分かり難いので初めての方は付近の地図をよく研究してから行くこと。)撮影日時;2008年3月3日午後1時から2時

座禅の間は何も考えていませんとよく聞きます。座禅をしたことが無いのでそんな事が出来るのか不思議に思っています。しかし何度も座禅をしているとそのような事が出来るのでしょうか?ヨットに乗って、風が少しだけ吹いている時は舵を自働操縦にしてしまうと何もすることがありません。下の写真の所に座り込んで、セールの方を何となく眺めています。沖に出ると他に船はありませんので、ひたすら無言の時間が流れます。黙想の時間が流れます。2時間ぐらいです。その時、何故か座禅をしているような気分になります。この状態は座禅と同じでしょうか?何方か座禅の経験をされた方に教えて頂きたいと思います。

追記:上記の記事に関して、コメント欄に参考情報が御座います。

2、3年前までは、夏でも家内が一緒にセイリングに来ました。夏はいつも綺麗なパラソルをさしてヨットに乗っていました。それを思い出してコーモリ傘をさして舵を握りました。なるほどコーモリ傘の下の日陰は涼しいのです。湖面を渡る風が以外に爽快です。太陽に照りつけられて体が暑くなることがよくわかりました。

近くの小型ヨットの学生が不思議そうにこちらを覗き込んでいます。変な老人がコーモリ傘をさしているので不思議がっているようです。

コーモリ傘のお陰で爽快な気分になり、沖の方までセイリングして来ました。でも、やっぱり暑いので3時間だけセイリングして帰港しました。夏はヨットには暑すぎます。9月になって秋風が吹くようになったら友人を誘ってチャンとしたセイリングをする予定です。毎度、同じような写真で恐縮です。

海へ行くといろいろな船がいます。しかし何故かホッとする気持ちにさせてくれる船がいます。それは例外なく海上保安庁の船です。何故か静かに心を休ませてくれる姿です。広い青い海を白い船体でゆっくり巡行する姿が想像できます。船体の形が自然になじむ様に出来ているからでしょうか。

自然になじみ、引き波を作らない船体の形なのです。そうです。クルザー型のヨットと形がにています。下の写真です。船が走っているのに後ろに引き波が立っていません。

そこに乗っている私の心は静かに寛いでいます。海上保安庁の船の姿を見るとこの心理状態になるのです。海上自衛隊の艦船は恐いし、漁船は仕事の辛さを連想させます。いろいろな船の姿は私の心をいろいろ変えてくれます。静かな雰囲気をお楽しみ頂ければ嬉しく思います。巡視艇の3枚の写真の出典は、Wikipedeaの「海上保安庁」の項目の記事の挿絵写真です。

◎アメリカに骨を埋める日本人の個人的な心情

日本人が外国に生活し、その地に骨を埋める決心をする。これにはいろいろ個人的な事情があり、一般的な議論は意味が有りません。そこで私が直接聞いた例をご紹介します。1989年にオハイオ州で会った佐伯さんの話です。何か考えさせる美しい話です。

オハイオ州コロンバス郊外には、ホンダの大工場があり、そこへ納入する部品を製造している会社がいくつもあります。その中に、ウエルナーカンパニーという会社がありました。社長は佐伯さんという日本人でした。よく遊びに行った工場で、労働者は黒人、アジア系、白人と雑多な人種構成です。

「なぜいろいろな人種が混じっているのですか?」との私の質問に、「人種によって得意な分野が違いますね。それで仕事の種類を分けて人種ごとに分担して頼んでいます」と佐伯さん。

「でも、こんなに混じっていたら管理が大変でしょう?」「すべてうまくいくのです。工場の生産目標さえ明快にしておけば、お互いに気を使い合って、結構生産性が上がるのですよ」

佐伯さんには自宅へも招待してもらった。アジア系の奥さんがいるだけで、子供はいない。

「会社の名前がなぜウエルナーなのですか?」「私は1960年代にアメリカに来ました。敗戦諸国の学生をアメリカへ留学させるフルブライト制度のおかげです。苦しい生活のとき、親のように世話をしてくださったのがウエルナー夫妻でした。亡くなったあと、工場と全財産を下さいました。子供がいなかったからです」

「日本には帰らないのですか?」「ウエルナー夫妻は私へ人種の壁を感じさせないで面倒をみてくれました」佐伯さんが続ける、「ウエルナー夫妻は人種差別を超越する生き方を教えてくれました。その恩義を思うと、帰れません」「それで工場では種々の人種構成にしているのですね?」「そうです。そして人種差別を絶対にしないと決めてから、工場の管理が楽になりました」

いろいろな人種で成立しているアメリカの会社の生産性を上げるのは社長の考えかた次第です。「人種差別を絶対にしないという信念とその実行力」が社長にあれば成功するのです。

アメリカには高給な就職口があるから、その理由で定住した日本人は大勢います。しかし、人種差別の処し方を身をもって教えてくれた人への恩義のために、アメリカに骨を埋める決心をした日本人はそう多くはないと思います。

@中国残留した技術者

1980年代末、北京でのことです。日本の新聞には戦争残留孤児が続々と日本へ帰って来たというニュースが溢れていた頃の話です。

筆者を北京へ招待した周教授が庶民向けの北京ダック専門店へ招待してくれました。「ここは観光客が来ないので北京ダックが安くて美味しいですよ」、周教授が観光客の来ない所に案内する時には決まって本音の話が出るのです。

「日本の新聞には残留孤児帰国の記事が多いそうだが、どう思う?」と彼が聞いてきました。

「大変結構なことではないですか」「それが中国では困るのです。中国人に大切に育てられた日本人の子供は帰る決心がつかないのです。生みの親より育ての親というでしょう。日本に帰れば経済的に助かる。それが分かっていても、名乗らない孤児の方が多いと思いますよ。私の知り合いにも名乗らない人がいます。帰らないで中国に骨を埋める決心をしている残留孤児を中国人は尊敬しています」

日本の新聞はニセの残留孤児も名乗り出たと記事も出たいます。しかし、名乗り出ない残留孤児も多くいることを、なぜ日本では報道しないのだろう。報道のバランスとは両方の事実を報じることと信じていた私にとってはショックな話です。

自分の残留事情を日本の本屋から出版した人もいます。岩波新書の「北京生活三十年」を書いた市川氏です。満州にいた市川氏が残留技術者として北京市へ移り、三十年間、北京市の重工業部で機械技術の仕事をしてきた体験記です。

市川氏は東北大学の同じ研究室の先輩であったため、M教授から中国で消息不明になった市川さんの安否を調べてくれと頼まれました。1981年のことです。北京へ行った折に中国政府の金属工業省に調査を頼みました。4、5日して開催された人民大会堂での歓迎会の折、市川氏が突然現れたのです。私は市川氏へM教授が心配していることを伝えました。

「恩師のご恩は忘れたことがありません。しかし、中国に骨を埋めることにしたとお伝えください」と言って、並んでご馳走を食べているのです。あまり話さず、ニコニコして食べるだけである。

彼は帰ろうと思えばいつでも帰れる立場にあったはずです。そうしなかったのはいろいろな事情があったに違いないと思い、根掘り葉掘り聞きませんでした。彼は、日本の敗戦後、中国人に大変お世話になったのでそのご恩返しのために帰りませんと笑っています。それだけを静かに聞かせてくれました。

外国で感動的な体験をする。そしてご恩返しのためにその国の土になる。そのような生き方が美しいと思います。佐伯さんと市川さんへ幸多かれと祈りつつ私は帰国してきました。私はこのような日本人を現在でも誇りに思っています。皆さまはどのようにお考えでしょうか?

今日も皆様のご健康と平和をお祈りします。藤山杜人

@親切で寛容なインド人

アジアと西洋の間にインドがあります。行ったことはありませんが、アメリカやドイツで会ったインド人は親切で、私の面倒をよくみてくれました。宗教はヒンズー教が多いです。日本人の仏教は大ざっぱに言えばヒンズー教の一派となるのか、非常に親しげにいろいろ面倒を見てくれます。

また、長年にわたりインドを植民地として過酷に支配してきた大英帝国へ対して、日本は戦争をしました。その戦争はインドの完全独立に貢献したことは歴史的事実です。第二次大戦後、東京裁判でA級戦犯全員の無罪を主張したのはインド人裁判官ただ独りであった事は忘れられません。その後、ネール首相が愛娘の名をつけたインド象を送ってくれ、敗戦で打ち沈む日本人の心を慰めてくれたのです。

インド人のことを教養のあるアメリカ人は尊敬しています。忠誠心や責任感が強く、頭脳明晰な人がアメリカへ来て活躍しているからです。

1990年前後に私が働いていたオハイオ州立大学の同じ学科には、2人の親切なインド人教授が居ました。その上、私が指導していた学生にも一人のインド人がいました。彼はとにかく熱心で、よく徹夜で実験をしていました。アメリカの仕事場で知り合ったインド人は皆紳士で、良い思い出しかありません。

@フェルナンデス君

1969年秋、ドイツのローテンブルグという小さな中世の町に、ドイツ語研修の為、3ケ月住んでいました。私が34歳の時です。その時、毎週教会へ連れて行ってくれた人が居ました。22才のインド人のフェルナンデス君でした。

教会は中世のカトリック教会で、3ケ月間、毎週の日曜日に、ミサへ連れて行ってくれたのです。ミサの後は決まって傍のレストランでチキンの空揚げの昼食をとり別れました。宗教の話はしません。ただ「ヨーロッパを車で観光するときには、村々の教会へ入り、お祈りしなさい。ヨーロッパ人の宗教が理解できますよ」と言ったのが忘れられません。彼はカトリック教徒だったのです。インド人にはキリスト教徒も多いと話していました。

後にシュツッツガルト市へ引っ越して家族が合流しました。週末には南ドイツやスイスへ車で遊びに行くようになりました。通り過ぎる村々の中心には広場があり、カトリック教会と新教のエバンジュリッシュ教会が向かい合って建っています。教会に静かに入り、お祈りして小銭を献金箱に入れて出て来ます。日本の観光地で神社・仏閣へお参りし、お賽銭を上げるのと一緒です。何も抵抗感がありません。

フランスでもスウェーデンでも教会に寄りました。有名な豪華な教会でなく、ひなびた小さい教会ほど味わい深いものです。出てくるわれわれを見る村人の目が微笑んでいます。「彼らアジア人も神様へ何かお祈りしてきたな。人間の悩みは大体同じだ」と思っているのかも知れません。それまでは、外国へ旅をすると、外国人がなんとなく恐くて緊張する癖があったのです。それが教会に寄るようになってから緊張は一切消えて、旅が急に楽しくなった来ました。

フェルナンデス君が興味津々で聞いた話は、江戸時代260年の禁教とそれに耐えた日本の隠れキリシタンのことでした。明治になり、フランスからやって来たプチジャン神父が浦上天主堂を建てた時、日本の信者が「私たちは神父さんが必ず戻ってくると260年間待っていました」と言ったという話に感動していました。

フェルナンデス君とはローテンブルグで別れてから一度も会っていません。消息も分かりません。私は1971年に立川カトリック教会で塚本金明神父さんから洗礼を受けました。

インドには日本へキリスト教を伝えたザビエル神父の腕が保存してあります。若くて痩せていたフェルナンデス君のことを、今でも良く思い出します。生涯忘れ得ぬ友人です。想像もしなかった土地で、見知らぬインドの青年と友人になり、キリスト教の洗礼を受けたのです。人生の不可思議さを思うとき、フェルナンデス君との3ケ月だけの交友を思い出します。彼に終生感謝しています。

皆様にもきっとこのような不思議なご経験があると思います。コメントを頂ければ大変嬉しくおもいます。(終り)

(ローテンブルグの2枚の風景写真の出典は、Wikipedeaの「ローテンブルグ」の項目の記事です。)

花々の写真が美しいあるブログを見ていると、「うつ病になってから足元の花々に初めて関心が出てきました」という文章を見つけました。

花々の写真が美しいあるブログを見ていると、「うつ病になってから足元の花々に初めて関心が出てきました」という文章を見つけました。

そして美しい写真が沢山掲載してあるのです。

ある神父様が書いているブログです。「みちあき神父のふぉと日記」と題した、写真の美しいブログです。http://blog.goo.ne.jp/andrew-john/m/200709

多くの人々は、神父は何となく堅苦しく、付き合いにくい人と思い、避けていると思います。要するに近づきたくない人種と思っています。

しかし、この神父さんのブログを見ると実に気さくで気楽にお付き合いが出来る人と感じます。

しかし、この神父さんのブログを見ると実に気さくで気楽にお付き合いが出来る人と感じます。

このブログの素晴らしさは何といっても風景写真や花々の写真の素晴らしさです。東南アジアへ旅した時の写真もあります。アユの囲炉裏焼きの様子の写真もあります。

兎に角、見ていて楽しいブログです。

このみちあき神父とは茨城県笠間市にあるイエズス・マリア聖心会友部修道院所属の 千原通明神父様のことです。

神父さんのブログは気楽に読める随筆風な日記もあります。その文章が簡明で、分かり易いのです。是非、文章の方もご覧になって下さい。どうも私のブログでは国際関係などを理屈っぽく議論した記事が多くて済みません。

今日は日曜日です。肩の力を抜いて、花々の写真をお楽しみ頂ければ嬉しく思います。

今日も皆様のご健康と平和をお祈り致します。藤山杜人