「岡崎」は、さすが東海道第3番目の宿場町で、家康さんのお膝元。ただ、太平洋戦争末期の米軍の空襲によって壊滅的な被害を受け、戦前の(それ以前の)建物など、ほとんど失われ、また、復興計画により、中心部の区画整理や道路の拡幅・整備などで旧東海道に因んだ施設、史跡などもほとんど残っていません。

しかし、かつての宿場町、沼津、浜松、豊橋など他の東海道沿い(海岸沿い)が米軍の空襲によって壊滅的な打撃を受けながら、それぞれ戦後の復興を見事に果たして今日があることを思うと、戦後70年という「平和」な歴史の重みを強く感じます。

そんな感想を持ちながら、いくつか岡崎にちなんだレポート。

朝、「ホテル」から国道1号線を東に、「冠木門」まで向かっている途中、左手にあった建物。

①

国指定重要文化財 旧額田郡公会堂及び物産陳列所 二棟

この洋風の木造建築物は、大正2年(1913)に額田郡公会堂として建設された。また旧額田郡物産陳列所は同年に公会堂北側の対面した位置に建てられ、昭和36年に現在地の公会堂南東側に移されたものである。旧公会堂は吉田栄蔵の設計で、会堂棟、通用玄関棟からなり、中央に櫛形ペディメントを設けたルネサンス様式的建築構成になる。旧物産陳列所は妻面にハンマービームを用いたスティックスタイルを基調とした建築で、旧公会堂と対照的な意匠とする。

旧額田郡公会堂及び物産陳列所は、わが国における最初期の公立の公会堂・物産陳列所であり、両者が一組で現存する数少ない例として貴重である。

また、地方都市にぽける公共建築の近代化を示すとともに、地方における西洋建築の様式的・技術的修得過程の達成度を示す建築遺構としても意義が認められる。

現在、旧公会堂は岡崎市郷土館本館、旧物産陳列所は同館収蔵庫として活用されている。

平成11年12月1日指定 岡崎市教育委員会

上の説明にもあるように、「岡崎市郷土館」として活用されていましたが、2010年(平成22年)4月1日には老朽化していた建物の耐震補強工事を行うためとして閉館し、規模を縮小して重要文化財建造物についての展示が行われていましたが、2014年(平成26年)4月1日をもって、完全閉館となりました。

岡崎市教育委員会は保存活用に手を尽くしていますが、巨額の費用が必要であることから、現在は保存活用計画の策定も含め、保存修理事業の精査を実施中。この建造物の保存管理は後手に回っているのが実情であり、苦慮しているようです。

(以上「Wikipedia」参照)

外観をぐるりと見回るだけでも、興味深い。今回では、「旧岡崎銀行本店」「八丁味噌カクキュー」と並んで価値の高い建築物という印象を持ちました。何とか保存してほしいものです。

正面玄関のデザインが凝っている。

正面玄関のデザインが凝っている。②

「乙川」と「殿橋」。

「乙川」と「殿橋」。かつて、この橋の通りには名鉄市内線(路面電車)が通っていたそうです。

1960年当時のようす(「今昔マップ」より)。

「

名鉄資料館 岡崎市内線写真展(平成24年 春季特別展)開催期間 : 2012.3.20~2012.5.31」HPより。

名鉄資料館 岡崎市内線写真展(平成24年 春季特別展)開催期間 : 2012.3.20~2012.5.31」HPより。2012(平成24)年3月20日~5月31日に名鉄資料館で開催した「岡崎市内線写真展」の中から展示写真の一部を御紹介いたします。

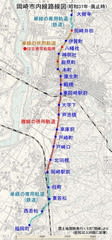

名鉄岡崎市内線

挙母線:大樹寺 - 岡崎井田 岡崎市内線:岡崎井田 - 岡崎駅前 福岡線:岡崎駅前 - 福岡町

挙母線:大樹寺 - 岡崎井田 岡崎市内線:岡崎井田 - 岡崎駅前 福岡線:岡崎駅前 - 福岡町 開業:1898年12月28日 市内線全通:1924年12月27日 福岡町線開業:1951年12月1日 廃止:1962年6月17日

岡崎市内線は、町から遠く離れた岡崎停車場と町の中心部を結ぶため1898(明治31)年に岡崎馬車鉄道としてスタートしました。開業当初は文字通り馬が客車を牽引する馬車鉄道で、軌間762mmの幅の狭い線路でした。

電車が走り始めたのが、100年前の1912年(大正元年)9月で、50年前の1962(昭和37)年6月に岡崎市内電車は廃止になり、バス化されました。

岡崎市内の繁華街を50年間走った市内電車も、廃止から既に50年経過しました。乙川に架かる殿橋からJR岡崎駅に至る道路に「電車通り」の愛称が今でも残っていますが、岡崎市内の風景は大きく変わり、市内電車の走っていた面影はなくなってしまいました。

岡崎市内電車が活躍していた時代の、懐かしい写真の数々をご覧ください。

「岡崎市内線の廃止案内ポスター(藤井 建 氏所蔵)」。

「岡崎市内線の廃止案内ポスター(藤井 建 氏所蔵)」。 殿橋専用橋(大正時代)

殿橋専用橋(大正時代)岡崎停車場~殿橋に電車が走り始めたのは、1912年(大正元年)9月1日で、当初、殿橋は道路橋と分離された電車専用橋であった。

ついでに、「中岡崎」駅付近で高架線をくぐった「愛知環状鉄道」についても。

ついでに、「中岡崎」駅付近で高架線をくぐった「愛知環状鉄道」についても。岡崎市・豊田市・瀬戸市・春日井市を結んでいる路線。沿線には高校、大学も多く点在し、愛知工業大学や中京大学豊田キャンパスなどがあり、さらに、トヨタ自動車本社及び工場群も点在している。

2011年(平成23年)度の輸送密度は約9,816人/日で、旧国鉄路線から転換された第三セクター鉄道では最高であり、輸送密度が8,000人/日以上であるのもこの路線のみ、だそうです(「Wikipedia」参照)。

③

「Jazzの街 岡崎」。

初日夕方、名鉄「中岡崎」駅から改札を出て「ホテル」に向かう地下歩道、さらにバス広場を歩いていると、JAZZの音色が響いてきます。なかなか小気味のよいタッチの曲。つい、しばらく足を止めてしまいました。

翌日、「中岡崎」駅の地下道を通って「殿橋」に向かう、その通路にも静かなJAZZが・・・。、これだけでこの街が好きになりました。

以下、「Jazzの街 岡崎」オフィシャルサイト(http://www.jazzokazaki.jp/)より。

なぜ「岡崎の街 岡崎」なの?

読むでござるよ

読むでござるよ岡崎には、世界的に類を見ない貴重なジャズレコード12,000枚、雑誌、オーディオ機器などがあります。これは、岡崎市に生まれ、岡崎で外科病院を開業した内田修氏が寄贈したものです。内田氏は、多くのジャズミュージシャンと交流し、時には支援をし、現在の日本のジャズに多大なる影響を与えた人物です。

また、岡崎には、いくつものジャズボランティアが存在し、多くのジャズイベントを支えています。

このほかにも、街中にジャズが流れていたり、ジャズの出前講座を小中学校で行っていたり…。

このことが「ジャズの街岡崎」と言われる所以です。

ただ、残念なことにこのことがあまり知られていないのも現状です。

より多くの方が、岡崎に来て、ジャズに親しんでいただけるよう様々なイベントを今回ご用意しました。ジャズって身近なものなんだと感じていただけましたらとても嬉しいです。

今度の東海道の旅は、この街で寄り道をしていこうかな、とも。