右手の木立の中にあるのが「追分宿郷土館」。中山道、追分宿などの資料が展示されています。「堀辰雄文学記念館」と併せて拝観料400円。

一通り見学したあと、外のベンチで休憩。木立を抜ける風が爽やかです。

入口のところに大きな「馬頭観音碑」。

寛政6年のもので、高さは3㍍。

寛政6年のもので、高さは3㍍。(11:30)隣の浅間神社の境内には「追分節発祥の碑」。

追分節発祥の地碑

江戸時代、主要道路の一つ中山道を利用した旅人は、難所である碓氷の峠を通過し、江戸と京都の間を往復した。この碓氷峠を中心に駄賃付けの馬子達が仕事唄として「馬子唄」を唄いつづけてきた。この元唄は「軽井沢宿」「沓掛宿」「追分宿」の飯盛り女たちの三味線等により洗練され、(追分節)として成立した。馬子唄に三味線の手が入り、座敷唄になったことにより、諸国に広く伝播され有名になったものである。浅間神社に平成7年、石碑建立委員会により建てられる。

この「追分節」には、信濃追分→越後追分→(北前船)→(蝦夷地)江差追分 日本海海運をめぐる唄の壮大な伝播の歴史があります。

江差追分の起源

・・・

言い伝えや研究者の著述の中で、江差追分の起源を信州小諸付近の追分節が、越後に伝わり、越後追分となって船で蝦夷地に渡り、一方それより先、越後から松坂くずしが伝わり、謙良節として唄われていたものとが結合して江差追分になったとする説がほとんど定説となっている。

即ち信州北佐久郡長倉村追分付近の街道を上下する馬子たちによって唄われていた馬子唄(馬方節・信濃追分)が参勤交代の北陸武士や旅人瞽女(ごぜ)等によって越後に伝わり蹄の音が波の音、即ち山野のメロディーが海辺のメロディーに変化して越後追分(古くは松前、または松前節と呼ばれた)となり、船乗りに唄われ北前船によって蝦夷地に伝わり謙良節と合流し、蝦夷地という辺境の荒い波濤の中で哀調を加え、江差追分が生まれたという。

この過程で追分の原型に近く哀愁をおびて唄い伝えられたのが「江差三下り」であり、謙良節と合流し地味で悲哀の感情をこめ「二上り」の調子に変わって唄い継がれたのが江差追分である。

何れにせよ信州地方の追分節を母体に、その原型を堅持したのが「江差三下り」であり、調子を二上りに変え、比類なく曲節を練り上げたものが「江差追分」である。

さて、江差追分の源流を信濃追分に求めるのは定説であるが、この信濃追分の発生についても異説が多い。

岡田健蔵氏は、伊勢伊賀の馬子唄が東海道から中仙道を経て木曽路に入り、木曽馬方節となり信州小諸に伝わって追分節になったとし、柳田国男氏は信州追分のメロディーにイタコの神おろし唄と共通なものがあるとして古い時代の追分調メロディーの普遍性を指摘している。

また、近年メロディーの近似性から蒙古民謡に源流を求め、貢馬とともに信州に入り、馬子の唄として成立したという説もある。

・・・

ともあれ江差は有カな漁場及び商港として蝦夷地という当時の辺境のなかで、江差追分を独特の情緒をもつ唄として完成したものであろう。

この江差追分の発生年代は、明和~寛政(1764~1800)年代にあたる松前13代藩主道広の頃とされている。

この時代は藩政の頽廃期にあたり、よくいえば優雅風流、悪くいえば浮華淫靡で有カな座敷唄が生まれる温床として好適な時代であり、江差追分は一面そのような背景のもとに育ったのであろう。

(以上、

HP参照)

HP参照)♪浅間根越の焼野の中であやめ咲くとはしほらしや (信濃追分の一節)

♪追分桝形の茶屋でほろと泣いたはありゃ忘らりょか(追分馬子唄の一節)

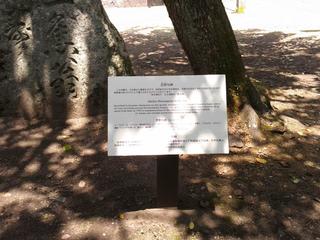

また、大きな自然石でできた松尾芭蕉の句碑があります。

大きな自然石に雄揮な文字で「更科紀行」中の句が刻まれ、芭蕉の百年忌にあたる寛政5年に佐久の春秋庵の俳人たちにより建立されたものといわれています。

「吹き飛ばす 石も浅間の 野分哉」

なお、この先、「追分宿」高札場跡を入った「諏訪神社」の境内には小林一茶の「有明や 浅間の霧が 膳をはふ」という句碑があるそうです。

7月24日(日)に開催した「第31回信濃追分馬子唄道中」が終了したばかりで、そのときのテントが残っていました。

そのときの様子(NHKニュースより)。

水戸黄門ご一行様も。

浅間神社から旧道へ戻ります。

「昇進川(精進川)」を渡ると、かつての宿場の中心に。

追分宿

中山道69次のうち江戸から数えて20番目の宿場。

現在の長野県北佐久郡軽井沢町追分にあたる。北国街道(北陸道)との分岐点でもあり「追分」の名はこれに由来する。元禄時代には旅籠屋71軒、茶屋18軒、商店28軒を数え、飯盛女も最盛期には200~270人もいたとされるほど栄えた。また、民謡に多く見られる追分節の発祥の地である。旧脇本陣の油屋は、堀辰雄や立原道造、室生犀星らに愛され、堀辰雄の小説『菜穂子』、『ふるさとびと』に登場する牡丹屋という旅館はこの油屋がモデルである。

天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、追分宿の宿内家数は103軒、うち本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠35軒で宿内人口は712人であった。また御影陣屋支配下の貫目改所が設置された。

木曾街道六拾九次 追分(渓斎英泉画)

木曾街道六拾九次 追分(渓斎英泉画)「中山道69次」のうち、この宿でやっと20番目(「東海道」だと「鞠子宿」)で、もうすぐ何とか3分の1に。

興味深いものを発見。

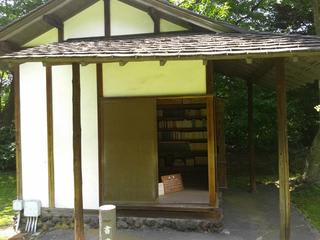

「青空文庫 夢の箱」。

「青空文庫 夢の箱」。・本の出し入れは自由

・借りるのは1冊

・自分の蔵書にしたい人は代わりに自分の本を持ってくる

・成人向けの雑誌・写真集、宣伝広告は厳禁。

けっこう本が置かれていました。読みたい本があれば自由に取り出せます。おもしろい試み。

(11:41)左手にある「堀辰雄文学記念館」の入口。「土屋本陣」の裏門が使われています。

ここはぜひ寄ってみたかったところ。「堀辰雄文学記念館」。

堀辰雄の終焉の地となった場所に、平成5年(1993年)に開館されました。敷地内には終焉となった居間(家)、書庫、堀辰雄没後、夫人が建てた家などが残されています。

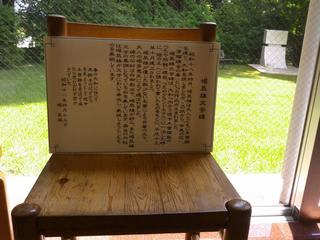

堀辰雄文学碑

春の大和に往って

馬酔木の花ざかり

を見ようとして途中

木曽路をまはつて来

たら思ひがけず雪が

ふつていた

昭和十八年四月十三日

堀 辰雄

昭和18年4月、堀辰雄は夫人とともに木曽路を通り、大和を旅しましたが、この旅から「辛夷の花」「浄瑠璃寺の春」といった作品が生まれました。

堀辰雄文学碑は、大和へ向かう途中木曽福島のつたや旅館(現在、つたやグランドホテル)に一泊した時に、宿の主人に請われて書いたものをもとに、平成13年10月建立されました。

堀辰雄が遺した数少ない毛筆による自筆の文で、夫人の堀多恵氏によって選ばれました。

碑の石材は白御影石で、堀辰雄が好み、また堀辰雄文学の白を表しています。基台の円柱は堀辰雄が文学において希求し、表現しようとしたものを象徴しています。

ゆっくりと邸内を散策しました。落ち着いたすばらしい雰囲気。