西側(壬生通・例幣使街道側)を望む。

東側を望む。

「琵琶塚古墳」は栃木県内最大級の前方後円墳です。

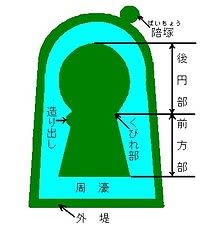

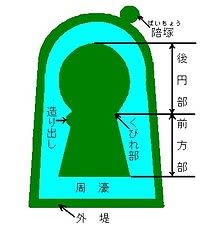

「前方後円墳」の基本形。(「Wikipedia」より)

「前方後円墳」の基本形。(「Wikipedia」より)

南側を望む。いくつか杉の大木が折れたままに。

けっこうな大きさと高さ。

そういえば、古墳の上を歩くのは初めて。

そういえば、古墳の上を歩くのは初めて。

北側を望む。後円部墳頂には小さな祠。

「摩利支天塚古墳」の方へ向かいます。ここにも倒木。

「解説板」。

「解説板」。

史跡 琵琶塚古墳

琵琶塚古墳は県内最大の前方後円墳です。古墳の形状や出土した円筒埴などから、隣接する摩利支天塚古墳に次いで、6世紀の前半に築造されたものと考えられています。

墳丘は、自然地形の地ぶくれを利用して基壇を設け、さらに2段の土盛をすることによって構築されています。

また、墳丘のまわりには幅およそ20mの広大な周濠が存在しており、調査の結果、東側と西側では二重にめぐらされていることがわかりました。

琵琶塚古墳をはじめとし、思川、姿川の流域には、強大な首長が葬られていると思われる大型古墳が散在しています。この地域は、遠く大和朝廷の時代に、下毛野国を代表する首長達の活躍の舞台となったことがうかがわれます。

こちらが「摩利支天塚古墳」。杉林の中にあります。

後円部墳頂には、摩利支天社。

後円部墳頂には、摩利支天社。

二つの古墳の案内板。上が「琵琶塚古墳」、下が「摩利支天塚古墳」。

二つの古墳の案内板。上が「琵琶塚古墳」、下が「摩利支天塚古墳」。

市道を進み、自転車を置いたところへ。南東側からの「琵琶塚古墳」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

中央が「琵琶塚古墳」。下方が「摩利支天塚古墳」。鬱蒼とした森に包まれています。

右側に新しい建物があります。資料館のようです。立ち寄ってみます。

国史跡 摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館 について

設置趣旨

栃木県では、古墳時代の中頃から大型の前方後円墳が相次いで築造されました。これらの前方後円墳は世代を継承するように築かれていることから、下毛野(現在の栃木県の大半)の首長墓と考えられています。下毛野の首長墓ははじめ県中央部の宇都宮市周辺に築かれていましたが、摩利支天塚古墳(5世紀末から6世紀初頭)の築造を契機に、小山市北部から下野市・壬生町へ続く思川・黒川流域が首長墓の造営地となりました。

古墳時代後の奈良時代にも当地は下野の中心地であり続け、下野国庁・下野国分寺・下野国分尼寺が置かれるなど、古代下野国の中心地となりました。

本施設は、当地が下野国の中心地となるきっかけとなった「国史跡 摩利支天塚古墳・琵琶塚古墳」と、周辺に広がる旧河川跡を中心に、歴史的な価値を守り伝えるための拠点施設であり、古墳の実態や土地の歴史・背全を解説展示するとともに、自然との関わりをテーマとした活用の場・市民の地域づくり活動の拠点施設として計画・設置されました。

(「 」HPより)

」HPより)

2018年4月21日にオープンしたばかりのようです。

館内。大型の円筒埴輪などが展示されています。 見事な造形品。

見事な造形品。

さて、再び「小金井駅」に戻ることにします。

途中の農家の庭先に薄紫色の花が咲き誇っています。はて? 何という名の花?

「イヌサフラン」のようです。

平成26年9月4日夜、静岡県の70代男性が、ギョウジャニンニクと間違って栽培していたイヌサフランを他の野菜と混ぜ自宅で煮物にして食べたところ、5日未明から吐き気や胃痛などの症状を訴え入院し、9日に死亡した、との記事がネットにのっていました。

イヌサフランとは

イヌサフランは、ユリ科イヌサフラン属の球根植物で、園芸植物として広く植えられています。

球根は径3から5センチメートルの卵形で、9月から10月に花茎を15センチメートルほど伸ばし、翌春に20から30センチメートルほどの葉を根生します。

イヌサフランの有毒物質は、球根や種子に含まれるコルヒチン(colchicine)です。鎮痛薬として使用されますが、嘔吐・下痢などの副作用を示し、重症の場合は死亡することもあります。

間違えやすい植物

ニンニクやタマネギ、ジャガイモとの誤食は、球根が出回る秋に起こります。

葉は開花後に出るため、春にギョウジャニンニクやギボウシ、山菜などとの誤食が起こります。

のどかな農家の庭先を眺めながら、1時半過ぎ、「小金井駅」前の観光案内所(レンタサイクル)まで戻りました。

資料館なども充実していて、半日でも足りないほど。

今度は桜の季節に訪問したいと思います。

東側を望む。

「琵琶塚古墳」は栃木県内最大級の前方後円墳です。

「前方後円墳」の基本形。(「Wikipedia」より)

「前方後円墳」の基本形。(「Wikipedia」より)南側を望む。いくつか杉の大木が折れたままに。

けっこうな大きさと高さ。

そういえば、古墳の上を歩くのは初めて。

そういえば、古墳の上を歩くのは初めて。北側を望む。後円部墳頂には小さな祠。

「摩利支天塚古墳」の方へ向かいます。ここにも倒木。

「解説板」。

「解説板」。史跡 琵琶塚古墳

琵琶塚古墳は県内最大の前方後円墳です。古墳の形状や出土した円筒埴などから、隣接する摩利支天塚古墳に次いで、6世紀の前半に築造されたものと考えられています。

墳丘は、自然地形の地ぶくれを利用して基壇を設け、さらに2段の土盛をすることによって構築されています。

また、墳丘のまわりには幅およそ20mの広大な周濠が存在しており、調査の結果、東側と西側では二重にめぐらされていることがわかりました。

琵琶塚古墳をはじめとし、思川、姿川の流域には、強大な首長が葬られていると思われる大型古墳が散在しています。この地域は、遠く大和朝廷の時代に、下毛野国を代表する首長達の活躍の舞台となったことがうかがわれます。

こちらが「摩利支天塚古墳」。杉林の中にあります。

後円部墳頂には、摩利支天社。

後円部墳頂には、摩利支天社。  二つの古墳の案内板。上が「琵琶塚古墳」、下が「摩利支天塚古墳」。

二つの古墳の案内板。上が「琵琶塚古墳」、下が「摩利支天塚古墳」。市道を進み、自転車を置いたところへ。南東側からの「琵琶塚古墳」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。中央が「琵琶塚古墳」。下方が「摩利支天塚古墳」。鬱蒼とした森に包まれています。

右側に新しい建物があります。資料館のようです。立ち寄ってみます。

国史跡 摩利支天塚・琵琶塚古墳資料館 について

設置趣旨

栃木県では、古墳時代の中頃から大型の前方後円墳が相次いで築造されました。これらの前方後円墳は世代を継承するように築かれていることから、下毛野(現在の栃木県の大半)の首長墓と考えられています。下毛野の首長墓ははじめ県中央部の宇都宮市周辺に築かれていましたが、摩利支天塚古墳(5世紀末から6世紀初頭)の築造を契機に、小山市北部から下野市・壬生町へ続く思川・黒川流域が首長墓の造営地となりました。

古墳時代後の奈良時代にも当地は下野の中心地であり続け、下野国庁・下野国分寺・下野国分尼寺が置かれるなど、古代下野国の中心地となりました。

本施設は、当地が下野国の中心地となるきっかけとなった「国史跡 摩利支天塚古墳・琵琶塚古墳」と、周辺に広がる旧河川跡を中心に、歴史的な価値を守り伝えるための拠点施設であり、古墳の実態や土地の歴史・背全を解説展示するとともに、自然との関わりをテーマとした活用の場・市民の地域づくり活動の拠点施設として計画・設置されました。

(「

」HPより)

」HPより)2018年4月21日にオープンしたばかりのようです。

館内。大型の円筒埴輪などが展示されています。

見事な造形品。

見事な造形品。さて、再び「小金井駅」に戻ることにします。

途中の農家の庭先に薄紫色の花が咲き誇っています。はて? 何という名の花?

「イヌサフラン」のようです。

平成26年9月4日夜、静岡県の70代男性が、ギョウジャニンニクと間違って栽培していたイヌサフランを他の野菜と混ぜ自宅で煮物にして食べたところ、5日未明から吐き気や胃痛などの症状を訴え入院し、9日に死亡した、との記事がネットにのっていました。

イヌサフランとは

イヌサフランは、ユリ科イヌサフラン属の球根植物で、園芸植物として広く植えられています。

球根は径3から5センチメートルの卵形で、9月から10月に花茎を15センチメートルほど伸ばし、翌春に20から30センチメートルほどの葉を根生します。

イヌサフランの有毒物質は、球根や種子に含まれるコルヒチン(colchicine)です。鎮痛薬として使用されますが、嘔吐・下痢などの副作用を示し、重症の場合は死亡することもあります。

間違えやすい植物

ニンニクやタマネギ、ジャガイモとの誤食は、球根が出回る秋に起こります。

葉は開花後に出るため、春にギョウジャニンニクやギボウシ、山菜などとの誤食が起こります。

のどかな農家の庭先を眺めながら、1時半過ぎ、「小金井駅」前の観光案内所(レンタサイクル)まで戻りました。

資料館なども充実していて、半日でも足りないほど。

今度は桜の季節に訪問したいと思います。