( HPより引用)

HPより引用)

今回から「日光千人同心街道」歩きを始めます。

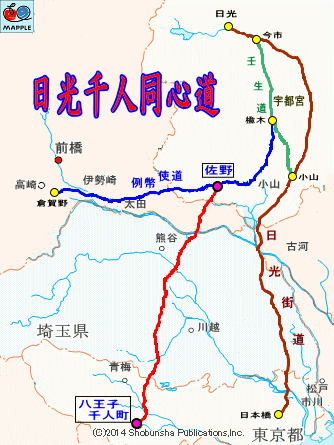

日光千人同心街道

八王子千人同心が日光東照宮火番勤務のために往来した街道で、 八王子市の千人町から日光東照宮までの街道。

佐野(天明宿)で例幣使道と合流し、楡木で壬生道、今市で「日光道中・街道」と合流、その後、東照宮へ向かいました。

「日光千人同心街道」は、八王子から佐野までの約90㎞の道のり。

宿場は天明まで以下の15宿。

1 拝島 2 箱根ヶ崎 3 二本木 4 扇町屋 5 根岸 6 高萩 7 坂戸 8 高坂 9 松山 10 吹上

11 忍 12 新郷 13 川俣 14 館林 15 天明(佐野)

10月21日(日)。快晴。初日は、JR中央線「西八王子」駅から八高線「箱根ヶ崎」駅まで。約3万歩です。

(9:25)駅前の歩道には「千人同心」の標示。

八王子千人同心の歴史

八王子市の甲州街道沿いに「千人町」という町があります。珍しい町名ですね。なぜ「千人町」という町名なのでしょうか。それは江戸時代、この辺りに幕府の家臣団である八王子千人同心が住んでいたからなのです。

また八王子市は現在、栃木県日光市・北海道苫小牧市と姉妹都市の関係を結んでいますが、それは八王子千人同心の活動が縁になっています。

では一体、八王子千人同心とはどのような人々なのでしょうか。

成り立ち

八王子千人同心の始まりは、甲斐国(かいのくに・現在の山梨県)に求められます。9人の小人頭(こびとがしら)とその配下の人々で、武田信玄で有名な武田氏の家臣でした。千人同心は武田氏と大変ゆかりが深いのです。

しかし武田氏は織田信長の攻撃により天正10年(1582年)に滅亡してしまいます。新たに甲斐国を治めたのが、後に江戸幕府を開いた徳川家康でした。小人頭と配下の同心も家康に召し抱えられ、新たな道を歩み始めます。

各地で大名による争いが続いた戦国時代も、豊臣秀吉による天下統一へと進んでいました。この頃関東に強大な勢力を持っていたのが北条氏です。八王子も北条氏の領地でした。秀吉は関東に侵攻し、天正18年(1590年)に北条氏を降伏させました。北条氏に替わり関東を治めることになったのが徳川家康で、八王子も家康の支配となりました。

やがて八王子地域の治安維持を主な目的として、9人の頭(かしら)とおよそ250人の同心が八王子に移されたのです。彼らが最初に住んでいたのは、落城まもない八王子城下でした。以降、千人同心の組織が整えられていきます。翌天正19年(1591年)、小人頭を一人増やして10名、同心は500人に増員され、文禄2年(1593年)には八王子城下から、現在の千人町を中心とした地域に屋敷地を拝領して移転してきます。さらに関ヶ原の戦いが行われた慶長5年(1600年)頃、同心が新たに召し抱えられて1,000人となり、文字通り「千人同心」となりました。

八王子千人同心は、小人頭を起源とする千人頭(せんにんがしら)10名に率いられた同心1,000名からなります。頭1名に100名の同心がつく構成です。

ところで千人頭と同心の間には明確な差がありました。千人頭は将軍にお目見えが許される旗本格で、知行地(ちぎょうち)を与えられていました。一方、同心はお目見えの許されない立場にあたり、幕府から手当は支給されましたが、武士としての役目を勤める時以外は、八王子周辺の村に居住し、年貢も納めていました。江戸時代は武士と農民のすみわけがはっきりとしており、いわゆる兵農分離の社会でしたので、こうした千人同心のありかたは珍しい形態でした。

公務と事業

前に、八王子市と日光市・苫小牧市が姉妹都市であるのは千人同心の活動が縁になっていると述べましたが、それはどのような事情だったのでしょうか。

千人同心の役割は、八王子の治安維持や国境警備、大きな合戦があれば従軍し、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも出陣しました。千人同心は軍事集団の役割を担っていたのです。しかし幕府の体制が整い、世の中が安定して平和の時代が到来すると、千人同心の役割も変わっていきます。

日光火の番

千人同心に命じられた重要な役目が、慶安5年(1652年)から勤めた日光火の番でした。日光は、東照大権現として家康がまつられた東照宮があり、幕府の精神的なよりどころでした。

千人同心は、その東照宮の防火と警備にあたり、境内や町内を見回り、いざ出火となれば消火活動にあたったのです。八王子から日光までは、当初は江戸に出て千住から向かうルートを通っていましたが、多くは八王子から拝島方面へ向かい、松山(埼玉県東松山市)・佐野(栃木県佐野市)を経るルートを利用しました。三泊四日の旅程でした。

当初は千人頭2名と100名の同心が担当し、50日期間で交代する体制でした。その後何度か変更され、最終的には寛政3年(1791年)に千人頭1名と同心50名で半年交代で務める体制になりました。この役目は江戸時代を通じて勤められ、慶応4年(1868年)に千人同心が解体するまで続きました。

この年、既に幕府は瓦解し、新政府軍と旧幕府勢との間で戦いが始まっていました。やがて新政府軍は日光にもやって来ました。この時、日光火の番を勤めていた千人頭が、石坂弥次右衛門義礼(いしざかやじえもんよしかた)でした。義礼は、刀を交えることなく新政府軍に明け渡し、東照宮を戦火から救いました(その後、義礼は八王子に戻りますが、責任を追及する声もあり、帰郷した夜に切腹してしまいます)。

こうした関わりから、昭和49年(1974年)に八王子市と日光市は姉妹都市となりました。命を賭して東照宮を守った石坂弥次右衛門義礼の墓は、菩提寺の興岳寺(八王子市千人町)にありますが、墓前の香台は日光市から贈られたものです。

蝦夷地の開拓

もうひとつ、千人同心の活動としてあげられるのが、蝦夷地(えぞち、現在の北海道)の開拓事業です。18世紀も後半になると、江戸幕府はロシアの進出による防衛強化の必要から蝦夷地の一部を直接支配しました。こうした動向に呼応して、千人頭の原半左衛門胤敦(はらはんざえもんたねあつ)は蝦夷地の開拓と警備を幕府に願い出ます。

寛政12年(1800年)幕府の許可を得て、胤敦は弟の新介とともに、千人同心の子弟100名を率いて北海道に渡りました。胤敦は白糠(しらぬか、現在の白糠町)、新介は勇払(ゆうふつ、現在の苫小牧市)にそれぞれ向かいますが、現地の気候の厳しさは彼らの想像を超えるものでした。開拓による収穫は乏しく、病人や死者が続出し、開拓事業は終了せざるを得ませんでしたが、こうした胤敦らの事業がゆかりとなり、昭和48年(1973年)八王子市と苫小牧市は姉妹都市となりました。

この開拓事業を主導した原半左衛門胤敦の墓は、弟の新介の墓とともに、菩提寺の本立寺(八王子市上野町)にありますが、墓前に建つ石灯籠は、苫小牧市から贈られたものです。また白糠町とは隔年ごとにお互いの小学生が行き来して、交流を重ねています。

文化事業

胤敦は蝦夷地から戻ると千人頭に復帰しましたが、しばらくした後、幕府から多摩郡の地誌調査を命じられました。胤敦は植田孟縉(うえだもうしん)や塩野適斎(しおのてきさい)ら他の千人同心とともに多摩の村々の調査を開始します。

こうして文政5年(1822年)「新編武蔵国風土記稿」多摩郡の部が完成し、幕府に納められました。ほかにも植田孟縉は「武蔵名勝図絵」、塩野適斎は 「桑都日記」を著すなど、千人同心は文化事業にも貢献したのです。また、彼らの一世代あとの松本斗機蔵(まつもとときぞう)は、海外事情に精通した千人同心で、頻繁に外国船が姿を現すようになった時代を受けて、「献芹微衷」(けんきんびちゅう)と題する海防政策の提言書を著すなど、世界に目を向けていました。

千人隊の解体

幕末になると、国内外の政情不安を背景に、幕府は軍制改革を行い、千人同心も西洋式軍隊への近代化が図られました。慶応2年(1866年)には名称も「千人隊」と改称され、長州出兵、横浜の警備、将軍が京都へ行く際の御供などに動員されました。

慶応3年(1867年)、徳川慶喜の大政奉還により、幕府は政権を返上、明治維新を迎えると、新政府軍は旧幕府勢力の討伐のために、関東へと軍を進めます。

慶応4年(1868年)3月、板垣退助の率いる軍隊が八王子にやってきました。千人隊は礼装で官軍を迎え、徳川家への寛大な処置をしたためた嘆願書を提出するとともに、武器を差し出して恭順します。慶応4年(1868年)6月、新政府から去就を迫られ、徳川家に従い静岡に移住するもの、新政府に仕えるもの、そして多くの隊士が武士身分を捨てて農民となります。こうして千人隊は解体され、八王子千人同心は終わりを迎えました。

(以上「 」HPより)

」HPより)

「馬場横丁」。

「馬場横丁」。

江戸時代、千人隊拝領の馬場が宗格院の北側現在の五小前の通りにあったので、当時からこの所より宗格院迄の道を馬場横丁と呼んでいた・・・

しばらく「甲州街道」を北東に進みます。

(9:36)「陣馬街道」との追分に大きな「道標」。

「右 あんげ道 左 甲州街道高尾山道」。

「右 あんげ道 左 甲州街道高尾山道」。

追分の道標について

この道標は文化8年(1811)、江戸の清八という職人(足袋屋)が、高尾山に銅製五重塔を奉納した記念に、江戸から高尾山までの甲州道中の新宿、八王子追分、高尾山麓小名路の三ヶ所に立てた道標の一つです。

その後、昭和20年(1945)8月2日の八王子空襲によって4つに折れ、一部は行方不明となってしまいました。基部は地元に置かれ、一部は郷土資料館に展示されていました。

このたび、地元の要望を受け、この道標が復元され、当地に建立されました。2段目と4段目は当時のままのもので、それ以外は新しく石を補充して復元したものです。

「あんげ道(陣馬街道)」にちょっと入った左手に「千人同心屋敷跡記念碑」。

甲州街道と陣馬街道の分岐点に広大な敷地が与えられ、千人頭の屋敷と千人同心の組屋敷があったといわれています。

詳しい解説板。

追分から「甲州街道」を望む。

「陣馬街道」を望む。

八王子宿に入ります。右手に古い商家。こんにゃく屋の「中野屋商店」。

「秋川街道」という標示。

「秋川街道」という標示。

かつての八王子のようすが写真パネルで紹介されています。

左手には見世蔵つくりの堂々たる建物。

(9:55)その先、「八幡町」交差点を左折し、いよいよ「千人同心街道」に入ります。けっこう寄り道しているうちに時間がかかってしまいます。

↓が「甲州街道」。→が「千人同心日光街道(現「国道16号線」)」。

↓が「甲州街道」。→が「千人同心日光街道(現「国道16号線」)」。

この付近の今昔。

1880年代のようす。左端に「追分」。

2010年代のようす。←が「八幡町」交差点。そこから北に延びる道が現在の「日光千人同心街道」。

HPより引用)

HPより引用)今回から「日光千人同心街道」歩きを始めます。

日光千人同心街道

八王子千人同心が日光東照宮火番勤務のために往来した街道で、 八王子市の千人町から日光東照宮までの街道。

佐野(天明宿)で例幣使道と合流し、楡木で壬生道、今市で「日光道中・街道」と合流、その後、東照宮へ向かいました。

「日光千人同心街道」は、八王子から佐野までの約90㎞の道のり。

宿場は天明まで以下の15宿。

1 拝島 2 箱根ヶ崎 3 二本木 4 扇町屋 5 根岸 6 高萩 7 坂戸 8 高坂 9 松山 10 吹上

11 忍 12 新郷 13 川俣 14 館林 15 天明(佐野)

10月21日(日)。快晴。初日は、JR中央線「西八王子」駅から八高線「箱根ヶ崎」駅まで。約3万歩です。

(9:25)駅前の歩道には「千人同心」の標示。

八王子千人同心の歴史

八王子市の甲州街道沿いに「千人町」という町があります。珍しい町名ですね。なぜ「千人町」という町名なのでしょうか。それは江戸時代、この辺りに幕府の家臣団である八王子千人同心が住んでいたからなのです。

また八王子市は現在、栃木県日光市・北海道苫小牧市と姉妹都市の関係を結んでいますが、それは八王子千人同心の活動が縁になっています。

では一体、八王子千人同心とはどのような人々なのでしょうか。

成り立ち

八王子千人同心の始まりは、甲斐国(かいのくに・現在の山梨県)に求められます。9人の小人頭(こびとがしら)とその配下の人々で、武田信玄で有名な武田氏の家臣でした。千人同心は武田氏と大変ゆかりが深いのです。

しかし武田氏は織田信長の攻撃により天正10年(1582年)に滅亡してしまいます。新たに甲斐国を治めたのが、後に江戸幕府を開いた徳川家康でした。小人頭と配下の同心も家康に召し抱えられ、新たな道を歩み始めます。

各地で大名による争いが続いた戦国時代も、豊臣秀吉による天下統一へと進んでいました。この頃関東に強大な勢力を持っていたのが北条氏です。八王子も北条氏の領地でした。秀吉は関東に侵攻し、天正18年(1590年)に北条氏を降伏させました。北条氏に替わり関東を治めることになったのが徳川家康で、八王子も家康の支配となりました。

やがて八王子地域の治安維持を主な目的として、9人の頭(かしら)とおよそ250人の同心が八王子に移されたのです。彼らが最初に住んでいたのは、落城まもない八王子城下でした。以降、千人同心の組織が整えられていきます。翌天正19年(1591年)、小人頭を一人増やして10名、同心は500人に増員され、文禄2年(1593年)には八王子城下から、現在の千人町を中心とした地域に屋敷地を拝領して移転してきます。さらに関ヶ原の戦いが行われた慶長5年(1600年)頃、同心が新たに召し抱えられて1,000人となり、文字通り「千人同心」となりました。

八王子千人同心は、小人頭を起源とする千人頭(せんにんがしら)10名に率いられた同心1,000名からなります。頭1名に100名の同心がつく構成です。

ところで千人頭と同心の間には明確な差がありました。千人頭は将軍にお目見えが許される旗本格で、知行地(ちぎょうち)を与えられていました。一方、同心はお目見えの許されない立場にあたり、幕府から手当は支給されましたが、武士としての役目を勤める時以外は、八王子周辺の村に居住し、年貢も納めていました。江戸時代は武士と農民のすみわけがはっきりとしており、いわゆる兵農分離の社会でしたので、こうした千人同心のありかたは珍しい形態でした。

公務と事業

前に、八王子市と日光市・苫小牧市が姉妹都市であるのは千人同心の活動が縁になっていると述べましたが、それはどのような事情だったのでしょうか。

千人同心の役割は、八王子の治安維持や国境警備、大きな合戦があれば従軍し、関ヶ原の戦いや大坂の陣にも出陣しました。千人同心は軍事集団の役割を担っていたのです。しかし幕府の体制が整い、世の中が安定して平和の時代が到来すると、千人同心の役割も変わっていきます。

日光火の番

千人同心に命じられた重要な役目が、慶安5年(1652年)から勤めた日光火の番でした。日光は、東照大権現として家康がまつられた東照宮があり、幕府の精神的なよりどころでした。

千人同心は、その東照宮の防火と警備にあたり、境内や町内を見回り、いざ出火となれば消火活動にあたったのです。八王子から日光までは、当初は江戸に出て千住から向かうルートを通っていましたが、多くは八王子から拝島方面へ向かい、松山(埼玉県東松山市)・佐野(栃木県佐野市)を経るルートを利用しました。三泊四日の旅程でした。

当初は千人頭2名と100名の同心が担当し、50日期間で交代する体制でした。その後何度か変更され、最終的には寛政3年(1791年)に千人頭1名と同心50名で半年交代で務める体制になりました。この役目は江戸時代を通じて勤められ、慶応4年(1868年)に千人同心が解体するまで続きました。

この年、既に幕府は瓦解し、新政府軍と旧幕府勢との間で戦いが始まっていました。やがて新政府軍は日光にもやって来ました。この時、日光火の番を勤めていた千人頭が、石坂弥次右衛門義礼(いしざかやじえもんよしかた)でした。義礼は、刀を交えることなく新政府軍に明け渡し、東照宮を戦火から救いました(その後、義礼は八王子に戻りますが、責任を追及する声もあり、帰郷した夜に切腹してしまいます)。

こうした関わりから、昭和49年(1974年)に八王子市と日光市は姉妹都市となりました。命を賭して東照宮を守った石坂弥次右衛門義礼の墓は、菩提寺の興岳寺(八王子市千人町)にありますが、墓前の香台は日光市から贈られたものです。

蝦夷地の開拓

もうひとつ、千人同心の活動としてあげられるのが、蝦夷地(えぞち、現在の北海道)の開拓事業です。18世紀も後半になると、江戸幕府はロシアの進出による防衛強化の必要から蝦夷地の一部を直接支配しました。こうした動向に呼応して、千人頭の原半左衛門胤敦(はらはんざえもんたねあつ)は蝦夷地の開拓と警備を幕府に願い出ます。

寛政12年(1800年)幕府の許可を得て、胤敦は弟の新介とともに、千人同心の子弟100名を率いて北海道に渡りました。胤敦は白糠(しらぬか、現在の白糠町)、新介は勇払(ゆうふつ、現在の苫小牧市)にそれぞれ向かいますが、現地の気候の厳しさは彼らの想像を超えるものでした。開拓による収穫は乏しく、病人や死者が続出し、開拓事業は終了せざるを得ませんでしたが、こうした胤敦らの事業がゆかりとなり、昭和48年(1973年)八王子市と苫小牧市は姉妹都市となりました。

この開拓事業を主導した原半左衛門胤敦の墓は、弟の新介の墓とともに、菩提寺の本立寺(八王子市上野町)にありますが、墓前に建つ石灯籠は、苫小牧市から贈られたものです。また白糠町とは隔年ごとにお互いの小学生が行き来して、交流を重ねています。

文化事業

胤敦は蝦夷地から戻ると千人頭に復帰しましたが、しばらくした後、幕府から多摩郡の地誌調査を命じられました。胤敦は植田孟縉(うえだもうしん)や塩野適斎(しおのてきさい)ら他の千人同心とともに多摩の村々の調査を開始します。

こうして文政5年(1822年)「新編武蔵国風土記稿」多摩郡の部が完成し、幕府に納められました。ほかにも植田孟縉は「武蔵名勝図絵」、塩野適斎は 「桑都日記」を著すなど、千人同心は文化事業にも貢献したのです。また、彼らの一世代あとの松本斗機蔵(まつもとときぞう)は、海外事情に精通した千人同心で、頻繁に外国船が姿を現すようになった時代を受けて、「献芹微衷」(けんきんびちゅう)と題する海防政策の提言書を著すなど、世界に目を向けていました。

千人隊の解体

幕末になると、国内外の政情不安を背景に、幕府は軍制改革を行い、千人同心も西洋式軍隊への近代化が図られました。慶応2年(1866年)には名称も「千人隊」と改称され、長州出兵、横浜の警備、将軍が京都へ行く際の御供などに動員されました。

慶応3年(1867年)、徳川慶喜の大政奉還により、幕府は政権を返上、明治維新を迎えると、新政府軍は旧幕府勢力の討伐のために、関東へと軍を進めます。

慶応4年(1868年)3月、板垣退助の率いる軍隊が八王子にやってきました。千人隊は礼装で官軍を迎え、徳川家への寛大な処置をしたためた嘆願書を提出するとともに、武器を差し出して恭順します。慶応4年(1868年)6月、新政府から去就を迫られ、徳川家に従い静岡に移住するもの、新政府に仕えるもの、そして多くの隊士が武士身分を捨てて農民となります。こうして千人隊は解体され、八王子千人同心は終わりを迎えました。

(以上「

」HPより)

」HPより)

「馬場横丁」。

「馬場横丁」。江戸時代、千人隊拝領の馬場が宗格院の北側現在の五小前の通りにあったので、当時からこの所より宗格院迄の道を馬場横丁と呼んでいた・・・

しばらく「甲州街道」を北東に進みます。

(9:36)「陣馬街道」との追分に大きな「道標」。

「右 あんげ道 左 甲州街道高尾山道」。

「右 あんげ道 左 甲州街道高尾山道」。

追分の道標について

この道標は文化8年(1811)、江戸の清八という職人(足袋屋)が、高尾山に銅製五重塔を奉納した記念に、江戸から高尾山までの甲州道中の新宿、八王子追分、高尾山麓小名路の三ヶ所に立てた道標の一つです。

その後、昭和20年(1945)8月2日の八王子空襲によって4つに折れ、一部は行方不明となってしまいました。基部は地元に置かれ、一部は郷土資料館に展示されていました。

このたび、地元の要望を受け、この道標が復元され、当地に建立されました。2段目と4段目は当時のままのもので、それ以外は新しく石を補充して復元したものです。

「あんげ道(陣馬街道)」にちょっと入った左手に「千人同心屋敷跡記念碑」。

甲州街道と陣馬街道の分岐点に広大な敷地が与えられ、千人頭の屋敷と千人同心の組屋敷があったといわれています。

詳しい解説板。

追分から「甲州街道」を望む。

「陣馬街道」を望む。

八王子宿に入ります。右手に古い商家。こんにゃく屋の「中野屋商店」。

「秋川街道」という標示。

「秋川街道」という標示。かつての八王子のようすが写真パネルで紹介されています。

左手には見世蔵つくりの堂々たる建物。

(9:55)その先、「八幡町」交差点を左折し、いよいよ「千人同心街道」に入ります。けっこう寄り道しているうちに時間がかかってしまいます。

↓が「甲州街道」。→が「千人同心日光街道(現「国道16号線」)」。

↓が「甲州街道」。→が「千人同心日光街道(現「国道16号線」)」。

この付近の今昔。

1880年代のようす。左端に「追分」。

2010年代のようす。←が「八幡町」交差点。そこから北に延びる道が現在の「日光千人同心街道」。