(10:14)「浅川」を「浅川橋」で渡ります。

道路沿いのスーパーに寄って、飲み物と食料を調達。「八王子宿」から「拝島宿」へ進みます。

橋の途中で振り向くと、真っ白な富士山がちょっと顔を覗かせています。(↓)

雲一つ無い快晴。遠くの山々もはっきりと。

さらに「川口川橋」を越えます。旧道はこの付近では「国道16号線」や宅地開発で見失われているようです。橋を渡ってすぐ左に折れて、

住宅地の中を進むと、二体の地蔵が道ばたに。

左のゆるい坂を上ると、左手に教会。その脇を上り、国道16号線に合流します。

「稲荷坂」と呼ばれているけっこうな上り坂。

旧道は国道を越えて「ひよどり公園」方向へ進むようです。しかし、横断歩道はなく、中央ラインはガードされていて、渡ることはできません。坂の下にある交差点まで戻って渡るしかなさそう。

注:本来の「稲荷坂」は旧道にあり、現在の「ひよどり公園」に沿った、北側の坂道を指しているようです。

(10:41)ひよどり公園に向かう道への入口から八王子市街地を望む。

かなりのロスタイムです。

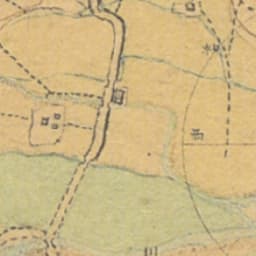

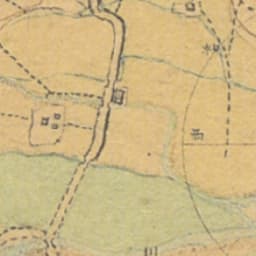

1880年代のようす。くねくね曲がって上り下りする。

1880年代のようす。くねくね曲がって上り下りする。

2010年代のようす。国道16号線は拡幅整備された。

2010年代のようす。国道16号線は拡幅整備された。

「ひよどり公園」。緑が濃い。

「ひよどり公園」。緑が濃い。

右手にある「八王子うかい亭」。かなり高級そうなお店。

右手にある「八王子うかい亭」。かなり高級そうなお店。

ABOUT US八王子うかい亭について

重厚な和の建築美と優美な内装が創りだす非日常

ここはうかい亭の物語 はじまりの地 武蔵野を望む小高い丘に佇む、八王子うかい亭。

豪商の邸宅を思わせるそこには、ジャパネスクとアールヌーボーの装飾品の数々。

和と洋が混じり合う大正モダンの香気漂う空間で、めくるめく味の饗宴をご堪能ください。

(公式HPより)

(公式HPより)

ゆるやかに上り下りする道。

「市立ひよどり山中学校」脇を進む。

「市立ひよどり山中学校」脇を進む。

右手にある「都立小宮公園」も散策にはもってこい。 ←を左に。

←を左に。

(11:00)下り坂になると、「中央道」に架かる「ひよどり第一橋」に。

振り返って望む。

「中央道」大月方面。

橋を渡り、右へ曲がりながら坂道を下っていきます。左手に「鶯啼庵」。ここも立派な料亭。

心癒されるやすらぎの庵

「鶯啼」の二文字は、唐の詩人、杜牧の叙情詩「江南春」より「千里啼鶯緑映紅」の一節から頂きました。

遠くから鶯の声が聞こえ、美しく可憐な花々が咲いている情景に心癒されるような、やすらぎの庵にしたいとの願いを込めました。

四季折々の旬の恵みに触れながら、当庵でしか感じることの出来ない贅沢な時間を心ゆくまでお楽しみください。

( HPより)

HPより)

「中央道」のIC付近。

石材店の前に「庚申塔」や石仏が並んでいます。

金剛像は、享保16年(1731)のもの。

(11:09)その先で「国道16号線」に合流します。 (歩道橋から)

(歩道橋から)

1880年代のようす。現在もほぼこの道をたどっていく。

1880年代のようす。現在もほぼこの道をたどっていく。

2010年代のようす。下が「中央道」、上が「16号線」。

2010年代のようす。下が「中央道」、上が「16号線」。

道路沿いのスーパーに寄って、飲み物と食料を調達。「八王子宿」から「拝島宿」へ進みます。

橋の途中で振り向くと、真っ白な富士山がちょっと顔を覗かせています。(↓)

雲一つ無い快晴。遠くの山々もはっきりと。

さらに「川口川橋」を越えます。旧道はこの付近では「国道16号線」や宅地開発で見失われているようです。橋を渡ってすぐ左に折れて、

住宅地の中を進むと、二体の地蔵が道ばたに。

左のゆるい坂を上ると、左手に教会。その脇を上り、国道16号線に合流します。

「稲荷坂」と呼ばれているけっこうな上り坂。

旧道は国道を越えて「ひよどり公園」方向へ進むようです。しかし、横断歩道はなく、中央ラインはガードされていて、渡ることはできません。坂の下にある交差点まで戻って渡るしかなさそう。

注:本来の「稲荷坂」は旧道にあり、現在の「ひよどり公園」に沿った、北側の坂道を指しているようです。

(10:41)ひよどり公園に向かう道への入口から八王子市街地を望む。

かなりのロスタイムです。

1880年代のようす。くねくね曲がって上り下りする。

1880年代のようす。くねくね曲がって上り下りする。

2010年代のようす。国道16号線は拡幅整備された。

2010年代のようす。国道16号線は拡幅整備された。 「ひよどり公園」。緑が濃い。

「ひよどり公園」。緑が濃い。 右手にある「八王子うかい亭」。かなり高級そうなお店。

右手にある「八王子うかい亭」。かなり高級そうなお店。ABOUT US八王子うかい亭について

重厚な和の建築美と優美な内装が創りだす非日常

ここはうかい亭の物語 はじまりの地 武蔵野を望む小高い丘に佇む、八王子うかい亭。

豪商の邸宅を思わせるそこには、ジャパネスクとアールヌーボーの装飾品の数々。

和と洋が混じり合う大正モダンの香気漂う空間で、めくるめく味の饗宴をご堪能ください。

(公式HPより)

(公式HPより)ゆるやかに上り下りする道。

「市立ひよどり山中学校」脇を進む。

「市立ひよどり山中学校」脇を進む。

右手にある「都立小宮公園」も散策にはもってこい。

←を左に。

←を左に。(11:00)下り坂になると、「中央道」に架かる「ひよどり第一橋」に。

振り返って望む。

「中央道」大月方面。

橋を渡り、右へ曲がりながら坂道を下っていきます。左手に「鶯啼庵」。ここも立派な料亭。

心癒されるやすらぎの庵

「鶯啼」の二文字は、唐の詩人、杜牧の叙情詩「江南春」より「千里啼鶯緑映紅」の一節から頂きました。

遠くから鶯の声が聞こえ、美しく可憐な花々が咲いている情景に心癒されるような、やすらぎの庵にしたいとの願いを込めました。

四季折々の旬の恵みに触れながら、当庵でしか感じることの出来ない贅沢な時間を心ゆくまでお楽しみください。

(

HPより)

HPより)「中央道」のIC付近。

石材店の前に「庚申塔」や石仏が並んでいます。

金剛像は、享保16年(1731)のもの。

(11:09)その先で「国道16号線」に合流します。

(歩道橋から)

(歩道橋から)

1880年代のようす。現在もほぼこの道をたどっていく。

1880年代のようす。現在もほぼこの道をたどっていく。

2010年代のようす。下が「中央道」、上が「16号線」。

2010年代のようす。下が「中央道」、上が「16号線」。