「荒川」を歩いた後、どこを歩こうかと思い、「利根川」はどうか?

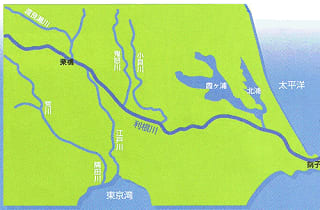

「利根川」は群馬県と新潟県の県境に源を発し、江戸時代の「利根川東遷事業」によって千葉県銚子港までとなった、日本で2番目に長い川(全長320㎞)。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

「栗橋」駅の北方にある「利根川」は、「渡良瀬川」との合流地点でこの付近が「東遷」の重要な場所で、上流へ向かう出発点としてはふさわしいところのようです。

『じんべえ時悠帖Ⅱhttps://ameblo.jp/jinbei1947/entry-12549018071.html?frm=theme)さんを参考に検討、アプローチ・交通機関などなかなか大変そう。その記録をもとにチャレンジしてみます。

ところが、現在、「利根川」流域は、「国土強靱化」計画の一環なのでしょうか、大がかりな土木工事が進行中。至る所で「立入禁止」。なかなか土手に近づけません。土手に上がったり、迂回したり、・・・。

歩こうと思っていた「利根川自転車道」は寸断されています。けっこう疲れた歩きだった、その1回目。

「栗橋」駅下車、利根川に向かいます。駅を出た、すぐ先の一角に。

舞ふ蝶の 果てや夢みる塚のかげ

吉野山峰の白雪踏み分けて入りにし人のあとぞ恋しき

しづやしづしづのをだまき繰り返し昔を今になすよしもがな

ここに静御前のお墓があるとは知りませんでした。

栗橋駅周辺の伊坂地区には、源義経(みなもとのよしつね)の恋人であった静御前の悲恋にまつわる伝承が語り継がれています。

静御前は、磯禅師(いそのぜんじ)の一人娘として仁安3年(1168)に生まれたといわれ、舞を職業とする白拍子(しらびょうし)と呼ばれる美しい舞姫に成長いたしました。干ばつが3年も続き、加えてその年も長い日照りで農民が大変に困っておりました。そこで、後鳥羽上皇が寿永元年(1182)、京都神泉苑に舞姫100人を選び、「雨乞いの舞」を命じられました(「久喜市」HPでは「後白河法皇」)。最後に静が舞い始めると空がにわかに曇り、激しく雨が降り出し3日3晩も降り続いたといいます。後鳥羽上皇は、静が15才でありながら類稀な才能を賞讃され、褒美に「蝦蟇龍」の錦の舞衣を賜りました。この衣は現在、古河市中田町の光了寺に保存されております。平氏追討に功績のあった義経の寵愛を受けた静が初めて義経に出会ったのもその頃のことでした。その後、義経は兄頼朝の不興を蒙り、奥州平泉の藤原氏を都頼って京都を落ちのびました。静は義経を慕って京都を発ち、平泉に向かいましたが、途中の下総国下辺見付近で「義経討死」の報を耳にして悲しみにくれ、仏門に入り義経の菩提を弔いたいと再び京都に戻ろうとしました。しかし、重なる悲しみと馴れぬ長旅の疲れから病気となり、文治5年(1189)9月15日、この地で死去したと伝えられています。侍女琴柱がこの地にあった高柳寺に遺骸を葬りましたが、墓のしるしの無いのを哀れみ、享和3年(1803)5月、関東郡代飛騨守忠英が「静女之墳」の墓碑を建立したものと考えられています。また、境内にある「舞ふ蝶の 果てや夢みる塚のかげ」という歌碑は、江戸の歌人坐泉の作を村人が文化3年(1806)3月に建立したのであります。

静桜(しずかざくら)

静桜は静御前ゆかりの花であり、数の希少さとともに学術的にもきわめて貴重な桜です。里桜の一種といわれていますが、ソメイヨシノのような一般の桜に比べ、花期の訪れが遅く、4月中頃から開花します。花は、5枚の花弁の中に、旗弁(はたべん)といって、おしべが花びらのように変化したものが混じる特殊な咲き方をします。このことから、開花した様子は、一見、八重と一重が混じったように見え、他の桜とは趣を異にした風情を見せています。この桜の原木は宇都宮市野沢にあります。地元の伝承では、奥州へと向かった静が、義経の討死を知り、野沢の地に1本の桜を植え菩提を弔ったのがその名のおこりといわれています。その接ぎ木の苗が(財)日本花の会から寄贈され、この墓所に植えられました。・・・栗橋町では静桜を町のシンボルとして大切に育て、その数を増やすことを目的に「静桜のくりはし」づくりを進めています。

なお、高柳寺は、後に中田(なかた)(現在の茨城県古河市)へ移転し、光了寺(こうりょうじ)と名を改めています。光了寺には、雨乞いの儀式で与えられたとされる「蛙蟆龍(あまりょう)の舞衣」が静御前の遺品として伝えられています。

また、栗橋北の経蔵院(きょうぞういん)の本尊「地蔵菩薩像(じぞうぼさつぞう)」(市指定文化財)には、静御前の持仏(じぶつ)との伝承が残されています。

大正12年(1923)には地元の有志によって静女古蹟(しずじょこせき)保存会が結成されています。現在では静御前遺跡保存会によって、静御前の命日と伝えられる9月15日には毎年墓前祭が営まれています。静御前の伝承は今もなお地元の人々によって語り継がれ、守られています。

(この項「久喜市」HPより)

静の死については諸々の伝承があるが、はっきりしたものはない。自殺説(姫川(北海道乙部町)への投身、由比ヶ浜への入水など)や旅先での客死説(逃亡した義経を追ったものの、うら若き身ひとつでの移動の無理がたたったというもの。静終焉の地については諸説ある)など列挙すればきりがないが、いずれにせよまだ若年のうちに逝去したとする説が多い。以下、各所にある、「静御前」終焉の地あれこれ。

- 終焉の地が諸説ある中、岩手県宮古市鈴久名にある鈴ヶ神社は、静御前を祀る神社として最北端であろう。源義経が平泉を抜け出して、北海道に渡ったという義経北行紀の経路箇所にあたり、静はここで義経の2人目の子を出産しようとするが、難産のすえ、母子ともに亡くなったという。

- かつて埼玉県久喜市栗橋区域にあった高柳寺(現・茨城県古河市の光了寺)には巌松院殿義静妙源大姉という静御前の戒名がある。その過去帳には文治5年(1189年)9月15日に他界した、とある。

- 埼玉県久喜市栗橋区域の伝説によると、源義経を追ってきた静御前は1189年(文治5年)5月、現在の茨城県古河市下辺見(しもへいみ)で義経の死を知り、当時栗橋町にあった高柳寺(現光了寺。古河市中田)で出家したものの、慣れぬ旅の疲れから病になり同年9月15日に亡くなったとされる。栗橋駅東口には静御前の墓と義経の招魂碑、さらには生後すぐに源頼朝によって殺された男児の供養塔がある。。

- 兵庫県淡路市志筑(しづき)はかつてしづの郷と呼ばれた。静御前は鎌倉で義経との子を殺されたが命を助けられ、頼朝の妹の夫、一条能保に預けられたという。一条家の荘園が志筑にあったためここに隠れ住み、1211(建暦元)年の冬に47歳で没したため、供養として宝篋印塔が建てられたと伝えられている。

- 奈良県大和高田市の磯野は磯野禅尼の里で、静御前も母の里に戻って生涯を終えたとする伝説が伝えられる。

- 新潟県長岡市栃尾地域(栃堀)にも、静御前のものと伝えられる墓が存在する。2005年のNHK大河ドラマ『義経』では、番組中の「義経紀行」において、この墓が紹介されている。

- 福島県郡山市には、義経の訃報を聞いた静御前が身を投げたと言われる美女池や、その供養のために建立された静御前堂があり、静御前堂前の大通りは静御前通りと名づけられている。2005年には静御前堂奉賛会により鶴岡八幡宮の東の鳥居付近に「静桜」が植樹された。

- 長野県大町市美麻大塩には、静御前が奥州と大塩を間違えてたどり着き、そこで亡くなりその時、地面に刺さった杖から芽吹いたという、イヌザクラの巨木「静の桜」がある。別名「千年桜」ともいわれており、山中深く美麻の丘に一本佇む姿は「神聖な桜」とも伝えられ、修行僧が静御前の魂を供養し、千年桜より癒されたといわれている。また、薬師寺には勧融院静図妙大師という静御前の戒名を記した墓と、磯禅尼の供養碑もある。

- 福岡県福津市にも墓がある。伝承によると、落ち延びた静御前は、豊後国・臼杵を経て宗像氏能の計らいで、勝浦村・勝田の地に移住し、実子の臼杵太郎を産んで、息子が大分県の大友氏に仕い、静御前は義経を探しに京都に上洛したという。

- 茨城県古河市下辺見には、静御前が行き先を思案したとされる思案橋という橋がある。

- 香川県東かがわ市には次のような言い伝えがある。愛児を殺され、生きる望みを失った静は自殺を考えたが、母磯野を伴っていたため、それもかなわなかった。文治3年8月、母の故郷である讃岐国入野郷小磯(現・東かがわ市小磯)へ母と共に帰り、文治4年3月、讃岐国井閇郷高木(現・香川県木田郡三木町井戸高木)にある長尾寺において宥意和尚から得度を受けた。剃髪後、母は磯野尼、静は宥心尼とそれぞれ名を改め、薬師庵において信仰の日々を送るようになった。後年、母磯野尼は長尾寺への参詣の帰り、井戸川の畔で寒さと老衰のため倒れ、69歳で亡くなり、まもなく静も母の後を追うように建久3年3月、義経に逢うことなく24歳の短い生涯を閉じた。長尾寺には静親子が剃髪したときに使用したとされる剃刀を埋めた剃髪塚、井戸川橋のある県道沿いには母磯野尼の墓、昭和地区には静が俗世への想いを断ち切るために、吉野山で義経から形見としてもらった紫檀の鼓(初音)を井戸川橋に棄てたとされる「鼓ヶ淵」がある。その他、小磯には静屋敷が、三木町中代には静庵・静の本墓・位牌・下女琴柱の墓があり、同町下高岡の願勝寺にも静の墓とされるものがある。

(この項「Wikipedia」参照)

・・・このように、静御前伝説は北は岩手から、南は福岡、香川まで全国的な規模であるようです。

さて、「利根川」に向かいます。栗橋は「日光道中」歩きの際、通過しました。ほとんど「栗橋宿」としての遺構は残っていませんでしたが、関所跡など発掘が進んでいました。

以下、2016年6月のブログ記事

・・・

道の両側が緑のシートで囲われて工事中です。右手は本陣跡? 左手は関所陣屋跡? 現在も遺跡発掘作業中のようです。

左手の発掘現場。

左手の発掘現場。

土手の上から。右手に「八坂神社」。

「栗橋関所跡」碑。

「栗橋関所跡」碑。

江戸時代に整備された五街道の一つ日光道中は交通量が多く、本市には栗橋宿が設けられました。また、栗橋宿には利根川を渡る房川渡(ぼうせんわたし)が設けられると共に、日光道中唯一の関所が設置されました。今日この関所は、一般的に「栗橋関所」と呼ばれていますが、江戸時代は栗橋と対岸中田(なかた)(茨城県古河市)とを結ぶ渡船場の名称をとり、「房川渡中田御関所」と呼ばれていました。

栗橋関所が設置されたのは、江戸時代初頭で、寛永元年(1624)には、関所の警衛にあたる番士が幕府から任命され、関所の近所に定住したと伝えられています。この番士の屋敷跡は、昨年発掘調査が行われ、江戸時代末期から明治時代にかけての屋敷の礎石や茶碗等が出土しています。

江戸時代の関所は、「入鉄砲(いりでっぽう)に出女(でおんな)」と呼ばれるように、武器の通行の監視や、江戸に人質として差し出された諸大名の妻子の国元への逃亡の取り締まりが主な役割でした。栗橋関所では、常時4家の番士が交代で関所に勤務し、これらの任務にあたりました。この当時の業務や日々の出来事は、関所番士の一家である足立家に伝わった日記に詳細に記録されており、これらは現在「栗橋関所日記及び関係資料」として県の有形文化財に指定されています。

栗橋関所は、明治2年(1869)に廃止されましたが、大正13年(1924)に利根川橋の開通を記念して、近隣の人々によって、「栗橋関所址」碑が建てられ、現在は「栗橋関跡」として県の旧跡に指定されています。

久喜市栗橋北付近にあった関所跡地は利根川の改修工事により、現在は河川敷内となり、遺構等は残されていません。しかし、前述の足立家や他の関所番士の家に伝わった古文書や絵図等から、関所の構造をある程度知ることができます。現在、郷土資料館にこれらの資料を基にした関所の復元模型が展示されていますので、ぜひご覧ください。

(以上、「久喜市」HPより)

この付近は、「利根川」の大がかりな治水改修工事が行われ、堤防あるいは河川敷になってしまうようです。そのための発掘調査で、道路右側のように、発掘調査終了後、埋め戻され、永久に地中深くに眠ることになってしまうのかもしれません。北端にある「八坂神社」も移転になるようです。まもなくこの辺りの風景は一変することに。

・・・

それから5年。ずいぶんと工事が進んでいるようです。道路なども整備されています。その分、なかなか利根川河畔にたどり着けません。

途中の解説板。

「栗橋番士屋敷跡」。

やっと利根川土手に上がります。

上流にはJR宇都宮線の鉄橋。