都県境でもある「柳瀬川」沿いに進もうとしましたが、土手上は通行禁止。来た道から武蔵野線をくぐり、西に向かいましたが、なかなか柳瀬川に近づけません。清瀬市内を歩くことに。

畑が広がる。

畑が広がる。

円通寺長屋門。

円通寺長屋門。

もとはかやぶきでしたが戦後瓦葺になおしました。

武蔵野平野部の長屋門は比較的小さいのですが、この長屋門は規模も大きく、柳瀬川・滝の城を背に、清瀬古道に沿って建っている白壁・板腰は目の姿はあくまで端正です。大扉の閂やくぐり戸のおさえ等に昔の工夫がしのばれ、基本的な使用目的が守られています。

円通寺の記録に「長屋門天保十五甲辰年十一月二十五日上棟再建」(一八四四年拾食宥傳の代)とあり、手直しはされていますが、この時建てられたものが今に伝えられているものと考えられます。(清瀬市教育委員会掲示より)

円通寺に通じる坂道。

のどかな里山風景?

けっこう遠回りして、やっと「城前橋」で「柳瀬川」に再び出会います。

上流を望む。

上流を望む。

下流を望む。

武蔵野線の鉄橋が見えます。

※「城前橋」

柳瀬川の北にある「滝の城」(跡)に由来している。

「滝の城」跡。

柳瀬の城地区にある城跡で、台地の縁辺部を利用した多郭式平山城です。土塁・堀・櫓台が残り、本郭・二の郭・三の郭の内郭とそれらを囲む外郭で構成されています。内郭は大石氏が築造、北条氏と関係深い「障子堀(畝堀)」を確認したことから、外郭は後世に北条氏によって拡張されたと推測されます。

戦国時代には、多摩西部と北関東の諸城を結ぶ「伝えの城」として重要な役割を担っていたようですが、天正18年(1590年)豊臣 秀吉による小田原征伐とともに落城し、以降は廃城となりました。

現在、城跡の主要部分は、城山神社の境内地となっています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

対岸は、所沢市本郷地区。

対岸は、所沢市本郷地区。

清瀬市側の土手を歩きます。 久々の川歩きです。

久々の川歩きです。

流れもきれいで、のんびりと。

流れもきれいで、のんびりと。

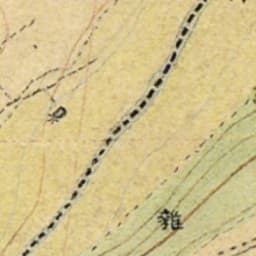

この付近の今昔。

1880年代のようす。太い破線が都県境。

1880年代のようす。太い破線が都県境。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

柳瀬川をはさんで、左岸側(北西)が埼玉県所沢市、右岸側(南東)が東京都清瀬市。