左手に大きなグランド。

「電気通信大学多摩川グラウンド」。

「海から26K」。

「海から26K」。

「上河原堰」。

「上河原堰」。

右岸(川崎側)には、「二ヶ領用水中野島取入れ口(上河原取水口)」が見えます。

.二ヶ領上河原堰

多摩川の水を取水している「二ヶ領上河原堰(にかりょうかみがわらぜき)」は神奈川県 下でもっとも古い人工用水「二ヶ領用水」に始めて作られた取水堰。

二ヶ領上河原堰

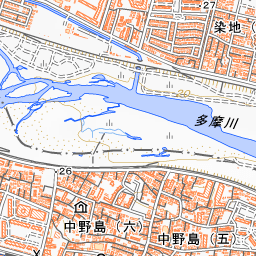

二ヶ領上河原堰◆場所 :左岸 調布市染地二丁目

右岸 川崎市多摩区上布田

25.8km付近

「多摩川の堰堤」。

「多摩川の堰堤」。

上流から

小作取水堰 羽村取水堰 昭和用水堰 日野用水堰 大丸用水堰 二ヶ領上河原堰 二ヶ領宿河原堰 調布取水堰

昔の上河原堰は蛇籠と木工沈床などを利用した堰堤でしたが、洪水のたびに堰堤は欠壊流出しました。そのため、昭和16年(1941)から4年がかりでコンクリート化工事が行われました。これにより全長425m、高低差3.6mの多段式鉄筋コンクリートの重力式浮ダムが造られました。ところが、昭和41年(1966)に二度の台風によって、このダムも一部損壊してしまいました。このため昭和46年(1971)に堰堤の改築が行われ、調布市側に魚道つきの固定堰(248m)、川崎市側に洪水吐ゲート3門に管理橋(163m)と魚道が設置され、さらに固定堰と洪水吐ゲートの間に流量調整ゲート(14m)が設けられました。

また、固定堰であるため大量の土砂が堆積し流下能力を低下させていることから、平成24年に多摩川の流下能力を向上させ、洪水時の水をスムーズに流下させるため、固定堰を切り下げて起伏ゲートを設置し、現在の堰堤が築かれています。

(「 」HPより)

」HPより)

※二ヶ領用水

全長32キロの二ヶ領用水の名は、旧稲毛領と川崎領の二ヶ領の農地に水を引くために江戸時代初めに建設された人工用水です。用水は慶長14年(1611)に代官小泉次太夫によって完成しました。それまで、この二ヶ領は水利事情が不便で、水田工作による農業生産基盤が脆弱でした。二ヶ領用水完成により、米の収穫量が飛躍的に伸びたと伝えられています。百年後、欠損、荒廃が進んだ状況になりましたが、享保9(1724)年、本格的改修工事を経て現在にいたっています。明治以降は、横浜水道の開設(明治6年)などにより、飲料水、工業用水としても利用されました。また、生活用水としても、近年まで利用されていました。中野島から取り入れられた水は、紺屋前の堰に至り、ここから新田堀、高田堀、水車堀、東堀、鮒堀などに分かれて、登戸一帯の耕地を潤しました。堰の名として残る「紺屋」も用水を利用した藍染め屋が近くにあったことに由来しています。現在も、市北部では農業用水として、あるいは、環境用水として利用されています。

(「同」HPより)

豪快な水音がします。

豪快な水音がします。

下流方向。

下流方向。

魚道。 アユが遡上するようです。

アユが遡上するようです。

この付近の今昔。

1880年代のようす。「二ヶ領用水」取水口。

1880年代のようす。「二ヶ領用水」取水口。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

堰堤の右にある水路は、「三沢川」。「二ヶ領用水」は、サイフォンの原理で南下します。

先に進みます。

多摩川自然観察緑地。

多摩川自然観察緑地。

「日活調布撮影所」があるようですが、どの建物か?

対岸。 川崎市多摩区中野島。

川崎市多摩区中野島。

水鳥の姿が。

水鳥の姿が。

上流を望む。

河原が広がる。

河原が広がる。

振り返る。 「よみうりランド」(↓)が遠くに。

「よみうりランド」(↓)が遠くに。