久々の都心。会合のついでに、地域探索。今回は「神田上水」。江戸川公園からかつての水路をたどってみます。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。

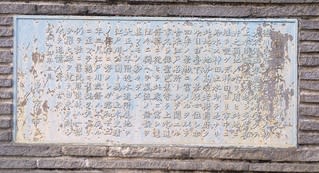

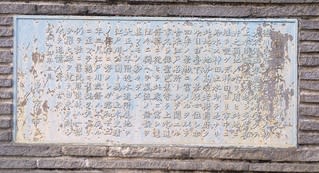

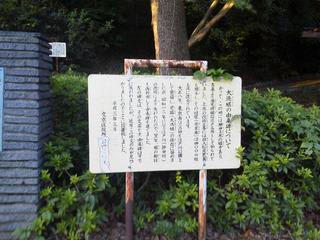

説明板。

説明板。

神田上水取水口大洗堰跡

徳川家康の江戸入り(天正18年―1590)の直後、井の頭池から発する流れに、善福寺池、妙正寺池の流れを落合であわせ、関口で取水して水路を定めたのが神田上水である。

大洗堰で水は二分されて分水は江戸川に落とし、他は上水として水戸殿に給水し、神田橋門外付近で二筋に分かれた。一つは内堀内の大名屋敷に給水し、他の一つは本町方面、日本橋で北の町屋に給水した。

大正末年には水質、水量とも悪くなり、昭和8年に取水口はふさがれた。

上水道として最も古い神田上水の、取水口である大洗堰の跡は永く歴史に残したいものである。

文京区教育委員会 昭和62年3月

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか?

少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか?

「堰」の一部の遺構。

「堰」の一部の遺構。

上流側。

上流側。

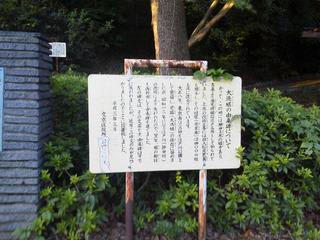

説明板。

説明板。

神田上水取水口の石柱

・・・関口の大洗堰(現在の大滝橋あたり)で水位をあげ、上水路(白堀)で水戸屋敷(現後楽園一帯)に入れた。そこから地下の水道で、神田、日本橋方面に給水した。

この大洗堰の取水口に、上水の流水量を調節するため「角落」と呼ばれた板をはめこむための石柱が設けられた。ここにある石柱は、当時のもので、昭和8年大洗堰の廃止に寄り撤去されたものを移した。なお、上水にとり入れた余水は、お茶の水の堀から隅田川へ流された。 昭和58年3月 文京区役所

「大洗堰由来碑」

「大洗堰由来碑」

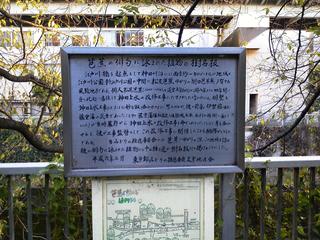

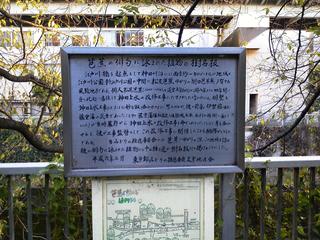

説明板。

説明板。

かつて、この地には神田上水の堰があり、古来より風光明媚な江戸名所として知られていました。上水の工事には俳人松尾芭蕉も関与し、その旧居(芭蕉庵)は400㍍程常リュ云為復元されています。

大正8年、東京市はこの地を江戸川公園として整備し、史跡(大洗堰)の保存に努めましたが、昭和12年になり江戸川(神田川)の改修により失われたので、翌年、堰の部材を再利用して、由来碑を建てました。

左の碑文はその文面です。由来碑はすでに失われましたが、近年、この碑文のみが見つかりましたので、ここに設置しました。平成3年3月 文京区役所

左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。

左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。

大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。

大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。

里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。

里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。

ヒガンバナ。別名曼珠沙華。

ヒガンバナ。別名曼珠沙華。

上流を望む。

上流を望む。

芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。

芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。

・・・俳人松尾芭蕉(1644~1694)は、延宝5年(34才)から同8年までの4年間に亘り此処に居住して神田上水の改修工事にたずさわったと言われている。俳聖と神田上水の工事とはまことに妙な取り合わせのように思われるが、彼の前身が伊賀国(三重県)藤堂藩の武士であったことや藤堂藩(藩祖高虎以来、築城土木水利の技術に長じていた)が当時幕府から神田上水の改修工事を命じられていたことなど考え合わせると彼が工事監督としてこの改修工事に関係していたことも納得がいくのである。・・・ 平成6年2月 東京都みどりの推進委員文京地区会

首都高池袋線。江戸川橋の上。

首都高池袋線。江戸川橋の上。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。

赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。

赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。

神田川

東京都三鷹市井の頭恩賜公園内にある井の頭池に源を発し東へ流れ、台東区、中央区と墨田区の境界にある両国橋脇で隅田川に合流する。流路延長24.6km、流域面積105.0km²と、東京都内における中小河川としては最大規模で、都心を流れているにも拘らず全区間にわたり開渠であることは極めて稀である。

かつては「神田上水」を取水し、江戸の水道として利用されていた。

神田川の元の名前は「平川」といい、現在の日本橋川の分流点付近から南流し、現在の丸の内・日比谷に入り込んでいた日比谷入江に注ぎ込む川であった。当時はこの平川が豊嶋郡と荏原郡の境界となっていた。

1590年(天正18年)に江戸に入府した徳川家康は、海辺で井戸によって真水を満足に得ることができない江戸の飲料水を確保するために平川を改修し、井の頭池と善福寺池、妙正寺池を水源とする神田上水を整備した。この改修により井の頭池を出て善福寺川、妙正寺川と合流する上流部分は現在の姿となり、神田上水は川の本流から目白で分流して小石川、本郷に水を供給した。また、後に水害対策として平川下流の流路を隅田川に通じる道三堀と新たに開削した江戸前島を貫通する流路(外濠)に流れるよう改修した。この内、明治以後に道三堀の西半分と外濠が埋められ、現在の日本橋川の河道が成立した。

二代将軍徳川秀忠の時代には、江戸城の東北の守りを固めるために平川を天然の堀とすることが企図され、小石川から南流していた流路を東に付け替える工事が行われた。この工事では、水道橋から東は神田台と呼ばれる台地が本郷から伸びていたため、これを掘り割って通し、現在の御茶の水に人工の谷を造成した。神田台の東では、元からあった川を利用して神田台から真東に浅草橋、柳橋の東で隅田川に合流するようにした。この改修によって、平川の元の河道は切り離されて江戸城の堀となり、東に流れるようになった平川は「神田川」と呼ばれるようになる。神田台の掘割の西には水道橋が架けられ、神田上水は日本橋まで給水できるようになった。後に日本橋の旧平川河道と神田川は再び結び付けられ、日本橋川となっている。

高度経済成長期には生活排水の流入により水質が悪化し「死の川」と呼ばれたが、周辺部に落合水再生センターなどの下水道網、下水道処理施設の整備が進み、元々湧水が多いことなどから近年は水質が大幅に改善し、鯉や鮎、鮒などが生息するようになった。鮎は1993年(平成5年)から毎年確認されている。

また、かつては洪水で有名という不名誉な肩書きもあったが、80年代以降の川岸整備や放水路の増設によって治水が成された(ただし今でも中野区上高田では危険水位にしばしば達する)。 この際の整備で高戸橋から江戸川橋にかけて植栽された桜が大きく育ち、花見シーズンには多くの人が訪れる。

神田川の中流域の中でも今日の都電荒川線早稲田停留場付近から飯田橋駅付近まで、東京都内の約2.1キロメートルの区間は「江戸川」と呼ばれていた。この部分も1970年8月に「神田川」に名称が統一されることとなったため、これに由来する地名の多くは1966年までにその名を消したが、江戸川橋駅及びその由来である橋梁、文京区立江戸川公園などにその名をとどめている。なお、明治末頃まで、石切橋から隆慶橋間の両岸は、東京市内屈指の桜の名所と言われた。

(以上、「Wikipedia」参照。)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)「江戸川」と「神田上水」との分水地点。「関口」という地名もこれに由来しているようだが。 説明板。

説明板。神田上水取水口大洗堰跡

徳川家康の江戸入り(天正18年―1590)の直後、井の頭池から発する流れに、善福寺池、妙正寺池の流れを落合であわせ、関口で取水して水路を定めたのが神田上水である。

大洗堰で水は二分されて分水は江戸川に落とし、他は上水として水戸殿に給水し、神田橋門外付近で二筋に分かれた。一つは内堀内の大名屋敷に給水し、他の一つは本町方面、日本橋で北の町屋に給水した。

大正末年には水質、水量とも悪くなり、昭和8年に取水口はふさがれた。

上水道として最も古い神田上水の、取水口である大洗堰の跡は永く歴史に残したいものである。

文京区教育委員会 昭和62年3月

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。 少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか?

少し広くなったところ。児童公園になっている。上の明治初期の地図では少し水路が広がり、堰があったあたりか? 「堰」の一部の遺構。

「堰」の一部の遺構。 上流側。

上流側。 説明板。

説明板。神田上水取水口の石柱

・・・関口の大洗堰(現在の大滝橋あたり)で水位をあげ、上水路(白堀)で水戸屋敷(現後楽園一帯)に入れた。そこから地下の水道で、神田、日本橋方面に給水した。

この大洗堰の取水口に、上水の流水量を調節するため「角落」と呼ばれた板をはめこむための石柱が設けられた。ここにある石柱は、当時のもので、昭和8年大洗堰の廃止に寄り撤去されたものを移した。なお、上水にとり入れた余水は、お茶の水の堀から隅田川へ流された。 昭和58年3月 文京区役所

「大洗堰由来碑」

「大洗堰由来碑」 説明板。

説明板。かつて、この地には神田上水の堰があり、古来より風光明媚な江戸名所として知られていました。上水の工事には俳人松尾芭蕉も関与し、その旧居(芭蕉庵)は400㍍程常リュ云為復元されています。

大正8年、東京市はこの地を江戸川公園として整備し、史跡(大洗堰)の保存に努めましたが、昭和12年になり江戸川(神田川)の改修により失われたので、翌年、堰の部材を再利用して、由来碑を建てました。

左の碑文はその文面です。由来碑はすでに失われましたが、近年、この碑文のみが見つかりましたので、ここに設置しました。平成3年3月 文京区役所

左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。

左岸は切り立った崖。崖伝いに東の方に流れていた。 大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。

大滝橋の一つ下の橋から江戸川の下流を望む。 里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。

里程標。みなもと↑18.6キロ、すみだがわ↓6.0キロ。 ヒガンバナ。別名曼珠沙華。

ヒガンバナ。別名曼珠沙華。 上流を望む。

上流を望む。 芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。

芭蕉の俳句に詠まれた植物の樹木名板。ここに、芭蕉と神田上水との関連が記されています。・・・俳人松尾芭蕉(1644~1694)は、延宝5年(34才)から同8年までの4年間に亘り此処に居住して神田上水の改修工事にたずさわったと言われている。俳聖と神田上水の工事とはまことに妙な取り合わせのように思われるが、彼の前身が伊賀国(三重県)藤堂藩の武士であったことや藤堂藩(藩祖高虎以来、築城土木水利の技術に長じていた)が当時幕府から神田上水の改修工事を命じられていたことなど考え合わせると彼が工事監督としてこの改修工事に関係していたことも納得がいくのである。・・・ 平成6年2月 東京都みどりの推進委員文京地区会

首都高池袋線。江戸川橋の上。

首都高池袋線。江戸川橋の上。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。

(「同」)右(東)端、江戸川に架かっていた橋が「江戸川橋」。 赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。

赤い○。大きな橋であったことが分かる。「神田上水」は、その北側を東西に流れていた。神田川

東京都三鷹市井の頭恩賜公園内にある井の頭池に源を発し東へ流れ、台東区、中央区と墨田区の境界にある両国橋脇で隅田川に合流する。流路延長24.6km、流域面積105.0km²と、東京都内における中小河川としては最大規模で、都心を流れているにも拘らず全区間にわたり開渠であることは極めて稀である。

かつては「神田上水」を取水し、江戸の水道として利用されていた。

神田川の元の名前は「平川」といい、現在の日本橋川の分流点付近から南流し、現在の丸の内・日比谷に入り込んでいた日比谷入江に注ぎ込む川であった。当時はこの平川が豊嶋郡と荏原郡の境界となっていた。

1590年(天正18年)に江戸に入府した徳川家康は、海辺で井戸によって真水を満足に得ることができない江戸の飲料水を確保するために平川を改修し、井の頭池と善福寺池、妙正寺池を水源とする神田上水を整備した。この改修により井の頭池を出て善福寺川、妙正寺川と合流する上流部分は現在の姿となり、神田上水は川の本流から目白で分流して小石川、本郷に水を供給した。また、後に水害対策として平川下流の流路を隅田川に通じる道三堀と新たに開削した江戸前島を貫通する流路(外濠)に流れるよう改修した。この内、明治以後に道三堀の西半分と外濠が埋められ、現在の日本橋川の河道が成立した。

二代将軍徳川秀忠の時代には、江戸城の東北の守りを固めるために平川を天然の堀とすることが企図され、小石川から南流していた流路を東に付け替える工事が行われた。この工事では、水道橋から東は神田台と呼ばれる台地が本郷から伸びていたため、これを掘り割って通し、現在の御茶の水に人工の谷を造成した。神田台の東では、元からあった川を利用して神田台から真東に浅草橋、柳橋の東で隅田川に合流するようにした。この改修によって、平川の元の河道は切り離されて江戸城の堀となり、東に流れるようになった平川は「神田川」と呼ばれるようになる。神田台の掘割の西には水道橋が架けられ、神田上水は日本橋まで給水できるようになった。後に日本橋の旧平川河道と神田川は再び結び付けられ、日本橋川となっている。

高度経済成長期には生活排水の流入により水質が悪化し「死の川」と呼ばれたが、周辺部に落合水再生センターなどの下水道網、下水道処理施設の整備が進み、元々湧水が多いことなどから近年は水質が大幅に改善し、鯉や鮎、鮒などが生息するようになった。鮎は1993年(平成5年)から毎年確認されている。

また、かつては洪水で有名という不名誉な肩書きもあったが、80年代以降の川岸整備や放水路の増設によって治水が成された(ただし今でも中野区上高田では危険水位にしばしば達する)。 この際の整備で高戸橋から江戸川橋にかけて植栽された桜が大きく育ち、花見シーズンには多くの人が訪れる。

神田川の中流域の中でも今日の都電荒川線早稲田停留場付近から飯田橋駅付近まで、東京都内の約2.1キロメートルの区間は「江戸川」と呼ばれていた。この部分も1970年8月に「神田川」に名称が統一されることとなったため、これに由来する地名の多くは1966年までにその名を消したが、江戸川橋駅及びその由来である橋梁、文京区立江戸川公園などにその名をとどめている。なお、明治末頃まで、石切橋から隆慶橋間の両岸は、東京市内屈指の桜の名所と言われた。

(以上、「Wikipedia」参照。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます