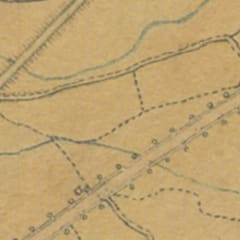

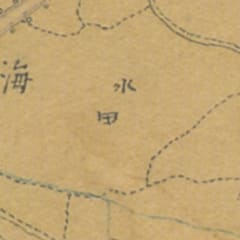

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。直線の道が「八丁畷」。田畑の中を幅も広い、並木道になっている。下方が「鶴見市場」。集落がある。現在でも、「京急、JR八丁畷」駅の踏切を越えると、幅広い直線道路として残っている。左の直線は鉄道線路。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。直線の道が「八丁畷」。田畑の中を幅も広い、並木道になっている。下方が「鶴見市場」。集落がある。現在でも、「京急、JR八丁畷」駅の踏切を越えると、幅広い直線道路として残っている。左の直線は鉄道線路。

2010年代のようす。↓の道。

2010年代のようす。↓の道。 直線道路が続く。京急・JR「八丁畷」駅前。

直線道路が続く。京急・JR「八丁畷」駅前。江戸日本橋を出発点とする東海道は、川崎宿を過ぎてから隣の市場村(現在の横浜市鶴見区尻手・元宮・市場のあたり)へいたります。この区間は八丁(約890メートル)あり、畷といって、道が田畑の中をまっすぐにのびていましたので、この地を八丁畷と呼ぶようになりました。(「八丁畷」由来碑より)

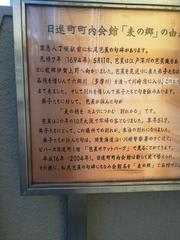

日進町町内会館「麦の郷」。

日進町町内会館「麦の郷」。 日進町町内会館「麦の郷由来」。

日進町町内会館「麦の郷由来」。京急八丁畷駅前に松尾芭蕉の句碑があります。

元禄7年(1694年)5月11日、芭蕉は江戸深川の芭蕉庵をあとに故郷伊賀上野へ)向かいました。芭蕉を見送りに来た弟子たちは、名残を惜しんで六郷川(多摩川)を渡って川崎宿に入り、このあたりまで来ました。そして別れを惜しんで弟子たちと句を詠みあいます。

弟子たちに対して、芭蕉が詠んだ句が

「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」です。

芭蕉はこの年の10月大阪で不帰の客となりました。享年51才。

弟子たちにとって、この場所での別れが、本当の別れになりました。

弟子たちが詠んだ句は、旧東海道沿い川崎警察署のすぐ近く、ビバース日進町1階「芭蕉ポケツトパーク」で見ることができます。 平成16年(2004年)、日進町町内会館は新しく建て替えられ、その機に、松尾芭蕉の句碑にちなみ会館名を「麦の郷」と名付けました。

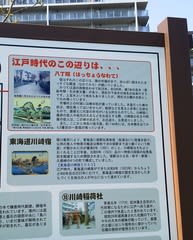

芭蕉の句碑と川崎宿絵図(江戸時代後期)

芭蕉の句碑と川崎宿絵図(江戸時代後期)川崎宿は全長約1。5Kmのほぼ中央に宿駅業務をとりしきる問屋場と高札場があり、その上手に佐藤、下手に田中の二つの本陣がありました。旅籠には奈良茶めしで有名であった「万年屋」など72軒がありました。そのほかに、教安寺、一行寺、宗三寺などの寺院、川崎宿の鎮守である山王社(現在の稲毛神社)があり、これらの寺社は現在も同じ位置にありますので、往時の宿場の様子を推察する手がかりとなりましょう。この芭蕉の句碑は上手の棒鼻(宿場入口)付近に文政13年(183O)俳人一種によって建立されたもので、そののち現在の位置に移されました。この棒鼻を出るといわゆる八丁畷の並木道になります。旅人は、富士の雄姿をながめながら次の宿へ足をはやめたことでしょう。

八丁畷駅の手前にある「松尾芭蕉の句碑」。

八丁畷駅の手前にある「松尾芭蕉の句碑」。 「麦の別れ」。

「麦の別れ」。元禄7(1694)年5月11日(現在の六月下旬)に俳人芭蕉が江戸深川の庵をたって郷里伊賀国拓植庄へ帰る時江戸から送ってきた門人たちと川崎宿はずれの現在の場所八丁畷の腰掛茶屋でだんごを食べ乍ら休息しました。そして最後の別れをおしんで「翁の旅を見送りて」と題して各人が俳句を読みあいました。弟子たちの句にたいし芭蕉は

麦の穂をたよりにつかむ別れかな

と返歌し弟子達の親切を感謝し麦の穂を波立てて渡る浦風の中を出立しました。川崎宿の八丁畷あたりになると人家はなくなり街道の両側は一面の田畑でした。このあたリによしず張りの掛茶屋ができ酒や一膳飯を売っていました。芭蕉はこの年の十月大阪で亡くなったのでこれが関東での最後の別れとなりました。

「芭蕉の句碑」。

「芭蕉の句碑」。俳聖松尾芭蕉は、元禄7年(1694)5月、江戸深川の庵をたち、郷里、伊賀(現在の三重県)への帰途、川崎宿に立ち寄り、 門弟たちとの惜別の思いをこの句碑にある

麦の穂をたよりにつかむ別れかな

の句にたくしました。

芭蕉は、「さび」「しおり」「ほそみ」「かろみ」の句風、すなわち「蕉風」を確立し、同じ年の十月、大阪で、

旅に病んで夢は枯野をかけめくるという辞世の句をのこし、五十一歳の生涯をとじました。

それから百三十余年後の文政13年(1830)8月、俳人一種は、俳聖の道跡をしのび、天保の三大俳人のひとりに数えられた師の桜井梅室に筆を染めてもらい、この句碑を建てました。

「八丁畷」駅。

「八丁畷」駅。 高架線沿いの細い路地風の飲食街。

高架線沿いの細い路地風の飲食街。 「八丁畷の由来と人骨」説明板。

「八丁畷の由来と人骨」説明板。・・・

八丁畷の付近では、江戸時代から多くの人骨が発見され、戦後になっても、道路工事などでたびたび掘り出され、その数は十数体にも及びました。これらの人骨は、東京大学の人類学の専門家によって科学的に鑑定され、江戸時代ごろの特徴を備えた人骨であることが判明しました。

江戸時代の記録によりますと、川崎宿では震災や大火・洪水・飢饉・疫病などの災害にたびたび襲われ、多くの人々が落命しています。おそらく、そうした災害で亡くなった身元不明の人々を、川崎宿のはずれの松や欅の並木の下にまとめて埋葬したのではないでしょうか。

不幸にして落命した人々の霊を供養するため、地元では昭和九年、川崎市と図ってここに慰霊塔を建てました。

慰霊塔。

慰霊塔。 「旧東海道・川崎宿史跡案内図」。

「旧東海道・川崎宿史跡案内図」。 拡大図。

拡大図。これによると、この「八丁畷」は松28本、杉249本、榎7本の並木があり、現在の「下並木」という地名の由来になっている、とのこと。

川崎市では、川崎宿が出来て400年目に当たる2023年に向けて、川崎宿の歴史を活かしたまちづくりを進めているようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます