まだ現役の「越中島支線」。単線のまま南に進んでいきます。

「南砂鉄道公園」。複線だったJRの線路部分を緑道公園に整備してあります。フェンス越しに目の前を通過する貨物列車が見られる絶好の場所。ただし、1日に2便(往復)なのでタイミングが肝心。

線路に並行しています。隣にある現役の線路と高さも幅も同じで、一直線なところがいい。

「清洲橋通り」を越える。この道路はかつての「境川」跡。

歩道橋の名称に「さかいがわ・・・」とある。

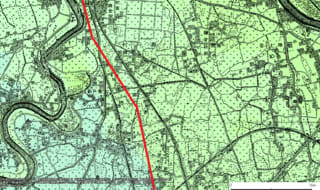

かつてのようす。「境川」の流れが赤い線。(「今昔マップ」より)

その後、道路となり、荒川を「葛西橋」で渡っていた。(同)

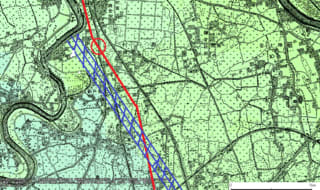

現在のようす。その先の「葛西橋」(赤い線)は廃止され、葛西橋通りが「葛西橋」を越えるようになった。(同)

「幹線27号踏切」。「葛西橋通り」を平面で通過する踏切。東側には「明治通り」があるなど交通量は多い。

亀戸方向を望む。

仙台堀川(緑道公園)を渡る鉄橋。

横十間川親水公園から続く自然豊かな親水公園。水面ギリギリの複線のままの鉄橋。

「締川踏切」。いわれは?

亀戸方向を望む。

越中島方向を望む。

「城東電車」を鉄橋で越える。

現在は、城東電車は廃止され、緑道公園になっているが、ガード下の標識にはいまだに「城東電車」と記されている。

この南側に広大な敷地を擁した「汽車製造会社東京製作所」が存在していた。東京製作所で製造した車両は小名木川駅から「越中島支線」をD51形牽引で発送されていた。

モニュメント。

線路跡は緑豊かな遊歩道になっている。モニュメントのある場所から西を望む。かつての城東電車(のちの市電・都電)は広大な「汽車製造」の敷地をぐるっと回って東陽町(須崎)の方に向かっていた。

汽車製造

1896年(明治29年):設立。

1899年(明治32年):大阪市西区島屋新田(現此花区島屋・安治川口駅前)に工場を開設(2013年現在は新大阪郵便局、佐川急便大阪店が建っている。)。

1901年(明治34年):客車・貨車製造の大手であった平岡工場(南葛飾郡本所、後 東京市城東区砂町)の創業者であり、社長の平岡凞を、副社長に迎える形で両社は合併、社名を大阪汽車製造合資会社に改称。それぞれの工場を大阪本店、東京支店とした。合併前同様、大阪本店は機関車、東京支店は客車・電車・貨車を主に製造した。

同年、製造番号1番が完成。台湾総督府鉄道部向けE30形という車軸配置2-4-2(1B1)形(先輪1軸+動輪2軸+従輪1軸の意味)タンク機関車であったが、輸送中の海難事故により水没している。 1936年(昭和11年):東京・丸の内に本社を移転、大阪本店を大阪支店に改称(東京支店は変更なし)。

1941年(昭和16年)に完成したC59 1で、製造番号2000番を達成した。

1944年(昭和19年):二箇所の支店(工場)をそれぞれ大阪製作所、東京製作所に改称。

1948年(昭和23年):戦後、日本国有鉄道(国鉄)としては最初で最後となった新製蒸気機関車のE10形5両を製造した。

1954年(昭和29年):帝都高速度交通営団(営団)丸ノ内線向けに300形の製造開始

1963年(昭和38年):東武鉄道向け車両としては最後の8000系電車2編成(8104・8105F)が完成。8000系としては最初で最後の製造となった。

1964年(昭和39年):東海道新幹線0系電車の製造開始。営団東西線5000系の製造開始。

1968年(昭和43年):宇都宮工場(栃木県河内郡河内町、現:宇都宮市)を開設する。同工場では貨車の製作を担当した。

1970年(昭和45年)12月:営団千代田線・6000系第12・13編成が完成。営団向けの車輌としては最後であった。

1972年(昭和47年):神戸市に本社のある川崎重工業と合併。同社を存続会社とし汽車製造株式会社を解散する吸収合併で、会社設立76年目で終結。以後、当時製造中の103系電車や新幹線0系電車なども製造権は川重へ移転することとなる。

最終製造は3月27日に出場した国鉄DE10 1171(製造番号3572)。私鉄最後の製造車両は京成3300形電車3353 - 3356号であった。なお、この間に製造された機関車は3,651両、電車は1,854両、客車は2,414両である。

跡地には、都営住宅や公立学校などが建てられている。

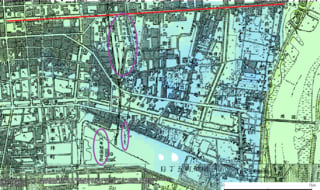

工場時代。赤い線が都電。黄色い○が汽車製造東京製作所。(「今昔マップ」より)

現況。(同)

2010年代のようす。緑道公園が都電跡。

補足(2009年に投稿の「おやじのつぶやき」ブログより)

汽車製造「平岡工場」の成立

先月末、両国駅にほど近い、墨田区立緑図書館で興味深い資料展示があった。墨田区の交通機関の変遷のうち、機関車、電車(市電)の製造会社であった「汽車会社平岡工場」に関する展示であった。その一部を資料等で紹介する。

なお、汽車製造株式会社は、川崎重工業への吸収合併によって、今は存在していない。

日本の鉄道車両は、1872(明治5)年、新橋・横浜間の鉄道の開業以来、一貫して輸入で賄われてきた。客車・貨車はその後国内製造が開始されたが、当時は民間の重工業が未熟であったため、これら客貨車の製造は各鉄道事業者が自営工場で行っていた。

工部省鉄道局新橋工場の技師であった平岡凞は、そのような状況を打開して車両のさらなる国産化を推進するには民間に鉄道車両工業を興すべきと考え、1890(明治23)年、鉄道局を辞して、東京市小石川区の陸軍東京砲兵工廠の敷地・設備を借用し、渋沢栄一や益田孝らと匿名組合平岡工場を設立した。これが、民間客貨車工場の最初であった(ただし、個人経営の会社)。

平岡は1871(明治4)年に渡米、ボストンやフィラデルフィアの鉄道車両工場で当時最新の鉄道車両技術を学んで帰国後、伊藤博文の紹介で鉄道局新橋工場に奉職していた。

1895(明治28)年には京都電気鉄道へ28人乗り路面電車車両の車体を納入した。これは日本初の営業運転に供された電車であり、後に京都電気鉄道が市営化されて京都市電になった後「N電」と呼ばれた、狭軌線用車両群の第1陣に当たるものであった。

その後、1896(明治29)年、「汽車製造合資会社」を創立して、それまでの砲兵工廠の借地を返納し、翌4月より本所区の総武鉄道本所駅(現・JR総武本線錦糸町駅)の隣接地に「平岡工場」を建設した。1901(明治34)年、第1号の機関車完成。さらに、電車の製作も開始する(大阪市電)。

この頃、錦糸町駅南口には牧場があり、その経営者でアララギ派の歌人、伊藤左千夫がその牛乳を平岡工場に配達していたという。

年表 (「汽車会社70年の歩み」による)

1890年(明治23年)3月28日 - 東京市小石川区に匿名組合平岡工場が開業。

1894年(明治27年)10月31日 - 匿名組合解散。以後、平岡凞の個人経営に移行。

1896年(明治29年)3月31日 - 小石川の工場を陸軍省に返納。

1896年(明治29年)4月1日 - 東京市本所区に平岡凞の自有工場を開設、操業開始。

1901年(明治34年)7月 - 汽車製造合資会社(汽車会社)、平岡凞より平岡工場を譲受。汽車製造東京支店となる。

1928年(昭和3年)- 南砂町に工場を建設開始。

1931年(昭和6年) - 汽車会社東京支店は東京府南葛飾郡砂町に移転。旧平岡工場をすべて南砂町に移転完了し、工場は閉鎖。

閉鎖後は、「江東楽天地」がその跡地を買収し、江東劇場、本所映画館を開場。現在は、「東京楽天地」と改称し、「LIVIN」や映画館、天然温泉、フットサルコートなどのある娯楽施設になっている。

現在のようす。

駅前の一等地にある広い敷地。

当時の工場の敷地。上が現・総武線。左側が錦糸町駅方向。右に見える川は、横十間川。「汽車会社の鉄道車両製作の回顧(汽車製造株式会社大阪工場 市山一二 鉄道ピクトリアル No262,264 1972/3-4)」より拝借しました。

1972年製作「ラ・マンチャの男」ピーター・オトゥール、ソフィア・ローレン出演。

1972年製作「ラ・マンチャの男」ピーター・オトゥール、ソフィア・ローレン出演。

「幹線3号踏切」。「永代通り」にある「踏切」。すぐ東側に「明治通り」があり、直進、右左折の車とかなりの交通量。交差点の直前に踏切があるため渋滞がち。

「幹線3号踏切」。「永代通り」にある「踏切」。すぐ東側に「明治通り」があり、直進、右左折の車とかなりの交通量。交差点の直前に踏切があるため渋滞がち。 踏切のすぐ南にある長い鉄橋。線路外の水路は、定かならず。もともとは「洲崎川(運河)」に架かっていた鉄橋。同じく「洲崎川」に架かっていた「日曹橋」は、「永代通り」と「明治通り」の交差点の名として残っているが、橋そのものは、現存しない。昭和30年頃には明治通りの交差点から少し南に日曹橋がかかっていた。

踏切のすぐ南にある長い鉄橋。線路外の水路は、定かならず。もともとは「洲崎川(運河)」に架かっていた鉄橋。同じく「洲崎川」に架かっていた「日曹橋」は、「永代通り」と「明治通り」の交差点の名として残っているが、橋そのものは、現存しない。昭和30年頃には明治通りの交差点から少し南に日曹橋がかかっていた。 「洲崎川」が流れていたころ。次第に南側に土地が広がり、運河のようになっていた。(今昔マップ」より。60年代後半)

「洲崎川」が流れていたころ。次第に南側に土地が広がり、運河のようになっていた。(今昔マップ」より。60年代後半) 長さもあってしっかりした鉄橋。

長さもあってしっかりした鉄橋。 (同。70年代後半)

(同。70年代後半) 亀戸方向を望む。

亀戸方向を望む。 「松尾工場前踏切」。

「松尾工場前踏切」。 かなり大きなゴルフ練習場。

かなり大きなゴルフ練習場。 線路沿いの駐車場から越中島貨物駅方向を望む。

線路沿いの駐車場から越中島貨物駅方向を望む。 亀戸方向を望む。

亀戸方向を望む。 「越中島貨物駅」に入溝する直前の踏切(正面奥)。

「越中島貨物駅」に入溝する直前の踏切(正面奥)。 「新砂踏切」。その名の通り、「越中島」という地域はもう少し西南のところ。

「新砂踏切」。その名の通り、「越中島」という地域はもう少し西南のところ。 亀戸方向を望む。

亀戸方向を望む。 「東京メトロ」の車両基地へ続く線路。

「東京メトロ」の車両基地へ続く線路。

「南砂鉄道公園」。複線だったJRの線路部分を緑道公園に整備してあります。フェンス越しに目の前を通過する貨物列車が見られる絶好の場所。ただし、1日に2便(往復)なのでタイミングが肝心。

「南砂鉄道公園」。複線だったJRの線路部分を緑道公園に整備してあります。フェンス越しに目の前を通過する貨物列車が見られる絶好の場所。ただし、1日に2便(往復)なのでタイミングが肝心。 線路に並行しています。隣にある現役の線路と高さも幅も同じで、一直線なところがいい。

線路に並行しています。隣にある現役の線路と高さも幅も同じで、一直線なところがいい。 「清洲橋通り」を越える。この道路はかつての「境川」跡。

「清洲橋通り」を越える。この道路はかつての「境川」跡。 歩道橋の名称に「さかいがわ・・・」とある。

歩道橋の名称に「さかいがわ・・・」とある。 かつてのようす。「境川」の流れが赤い線。(「今昔マップ」より)

かつてのようす。「境川」の流れが赤い線。(「今昔マップ」より) その後、道路となり、荒川を「葛西橋」で渡っていた。(同)

その後、道路となり、荒川を「葛西橋」で渡っていた。(同) 現在のようす。その先の「葛西橋」(赤い線)は廃止され、葛西橋通りが「葛西橋」を越えるようになった。(同)

現在のようす。その先の「葛西橋」(赤い線)は廃止され、葛西橋通りが「葛西橋」を越えるようになった。(同) 「幹線27号踏切」。「葛西橋通り」を平面で通過する踏切。東側には「明治通り」があるなど交通量は多い。

「幹線27号踏切」。「葛西橋通り」を平面で通過する踏切。東側には「明治通り」があるなど交通量は多い。 亀戸方向を望む。

亀戸方向を望む。 仙台堀川(緑道公園)を渡る鉄橋。

仙台堀川(緑道公園)を渡る鉄橋。 「締川踏切」。いわれは?

「締川踏切」。いわれは?  亀戸方向を望む。

亀戸方向を望む。 越中島方向を望む。

越中島方向を望む。 「城東電車」を鉄橋で越える。

「城東電車」を鉄橋で越える。 現在は、城東電車は廃止され、緑道公園になっているが、ガード下の標識にはいまだに「城東電車」と記されている。

現在は、城東電車は廃止され、緑道公園になっているが、ガード下の標識にはいまだに「城東電車」と記されている。 モニュメント。

モニュメント。 線路跡は緑豊かな遊歩道になっている。モニュメントのある場所から西を望む。かつての城東電車(のちの市電・都電)は広大な「汽車製造」の敷地をぐるっと回って東陽町(須崎)の方に向かっていた。

線路跡は緑豊かな遊歩道になっている。モニュメントのある場所から西を望む。かつての城東電車(のちの市電・都電)は広大な「汽車製造」の敷地をぐるっと回って東陽町(須崎)の方に向かっていた。 跡地には、都営住宅や公立学校などが建てられている。

跡地には、都営住宅や公立学校などが建てられている。 工場時代。赤い線が都電。黄色い○が汽車製造東京製作所。(「今昔マップ」より)

工場時代。赤い線が都電。黄色い○が汽車製造東京製作所。(「今昔マップ」より) 現況。(同)

現況。(同)

2010年代のようす。緑道公園が都電跡。

2010年代のようす。緑道公園が都電跡。 現在のようす。

現在のようす。 駅前の一等地にある広い敷地。

駅前の一等地にある広い敷地。 当時の工場の敷地。上が現・総武線。左側が錦糸町駅方向。右に見える川は、横十間川。「汽車会社の鉄道車両製作の回顧(汽車製造株式会社大阪工場 市山一二 鉄道ピクトリアル No262,264 1972/3-4)」より拝借しました。

当時の工場の敷地。上が現・総武線。左側が錦糸町駅方向。右に見える川は、横十間川。「汽車会社の鉄道車両製作の回顧(汽車製造株式会社大阪工場 市山一二 鉄道ピクトリアル No262,264 1972/3-4)」より拝借しました。

京葉道路高架線を通過するディーゼル機関車(午後2時40分頃。「歩道橋」から)。

京葉道路高架線を通過するディーゼル機関車(午後2時40分頃。「歩道橋」から)。 「越中島貨物駅」方向へ向かう、思ったよりも長い貨物列車。(同)。

「越中島貨物駅」方向へ向かう、思ったよりも長い貨物列車。(同)。 左が総武線亀戸駅方向。しばらくは高架線が続きます。これは「京葉道路」を越える高架橋。

左が総武線亀戸駅方向。しばらくは高架線が続きます。これは「京葉道路」を越える高架橋。 「小名木川」に架かる鉄橋。

「小名木川」に架かる鉄橋。 機関車が通る線路だけ下を覆い、もう一つの線路は撤去したまま。

機関車が通る線路だけ下を覆い、もう一つの線路は撤去したまま。 年季の入った石とコンクリート造りの橋脚。

年季の入った石とコンクリート造りの橋脚。 ツインタワー。かつては、この二棟の高層マンションが飛行機の上からもよく見えて、目印になった。今では、スカイツリーが目印の独り占め。

ツインタワー。かつては、この二棟の高層マンションが飛行機の上からもよく見えて、目印になった。今では、スカイツリーが目印の独り占め。 「小名木川」。

「小名木川」。 鉄橋の脇の公園にあった「釜屋の渡し跡」の説明版。「小名木川」を南北で船で渡った。

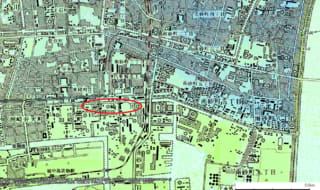

鉄橋の脇の公園にあった「釜屋の渡し跡」の説明版。「小名木川」を南北で船で渡った。 昭和初期の頃のようす。上方の赤い線が「小名木川」。紫で囲った大きな円が「小名木川駅」。さらに城東電車の「いなりまへ」駅、汽車製造会社。「明治通り」もまだ全線開通していない。(「今昔マップ」より)

昭和初期の頃のようす。上方の赤い線が「小名木川」。紫で囲った大きな円が「小名木川駅」。さらに城東電車の「いなりまへ」駅、汽車製造会社。「明治通り」もまだ全線開通していない。(「今昔マップ」より) 最盛期の小名木川貨物駅。すぐ右にある南北に通じる道路は「明治通り」。

最盛期の小名木川貨物駅。すぐ右にある南北に通じる道路は「明治通り」。 現在の様子。かつての貨物駅の面影はどこにも見当たらない。

現在の様子。かつての貨物駅の面影はどこにも見当たらない。 右が今も使われている貨物線(単線)。左が「アリオ北砂」。

右が今も使われている貨物線(単線)。左が「アリオ北砂」。 小名木川貨物駅への引き込み線の跡にある「公園」内に設置された車輪の「モニュメント」。

小名木川貨物駅への引き込み線の跡にある「公園」内に設置された車輪の「モニュメント」。 公園の中にある。脇には説明板。

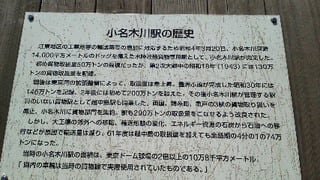

公園の中にある。脇には説明板。 「小名木川駅の歴史」。

「小名木川駅の歴史」。 跡地にできた大規模なマンション棟。

跡地にできた大規模なマンション棟。 さっきの航空写真と重ねると、上の部分が「アリオ北砂」、下の部分がマンション群。赤丸がモニュメントのある公園。

さっきの航空写真と重ねると、上の部分が「アリオ北砂」、下の部分がマンション群。赤丸がモニュメントのある公園。

富士見橋下を通る貨物列車。(午前6時25分頃)。

富士見橋下を通る貨物列車。(午前6時25分頃)。 かなり長い。(同)。

かなり長い。(同)。 遠ざかる貨物列車。(同)。

遠ざかる貨物列車。(同)。 紫蘇がたくさん。

紫蘇がたくさん。 「新金貨物線」を進む機関車(ほぼ同じ場所で今年春頃の撮影)。(午後1時30分頃)。

「新金貨物線」を進む機関車(ほぼ同じ場所で今年春頃の撮影)。(午後1時30分頃)。 「耕道第二踏切」。「新中川」の堤防道に抜ける踏切。「新中川」が開削される以前からの農耕地があった名残りでしょう。

「耕道第二踏切」。「新中川」の堤防道に抜ける踏切。「新中川」が開削される以前からの農耕地があった名残りでしょう。 明治10年頃のようす。田んぼが広がっている。一番右の水路は「東用水」。右端中央の水路は「中井堀」とそこから分岐する「西井堀」。中川の氾濫原流域が東に大きく湾曲している。現在、その中央を「環七」が通っている。地図上で下方、東西を貫き、少し湾曲した道が「古代東海道」に擬せられている道。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

明治10年頃のようす。田んぼが広がっている。一番右の水路は「東用水」。右端中央の水路は「中井堀」とそこから分岐する「西井堀」。中川の氾濫原流域が東に大きく湾曲している。現在、その中央を「環七」が通っている。地図上で下方、東西を貫き、少し湾曲した道が「古代東海道」に擬せられている道。(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 「富士見橋」方向を望む。

「富士見橋」方向を望む。 幅1㍍。車・オートバイなどは当然通れません。耕運機ははたして?

幅1㍍。車・オートバイなどは当然通れません。耕運機ははたして? 表示。

表示。 踏切を通過する貨物列車。間に合わず最後尾近くでなんだかよくわからん写真ですが。(午前10時45分頃)。

踏切を通過する貨物列車。間に合わず最後尾近くでなんだかよくわからん写真ですが。(午前10時45分頃)。 「耕道第二踏切」近くの中川土手から遠くにスカイツリー。左に流れていく川が「新中川」。

「耕道第二踏切」近くの中川土手から遠くにスカイツリー。左に流れていく川が「新中川」。 「耕道踏切」。ここも同様。背後には、ささやかな畑地。

「耕道踏切」。ここも同様。背後には、ささやかな畑地。 「東京街道踏切」。「小松川街道」の続きか? 旧水路(中井堀・仲井堀)は、「新中川」に向かって川の中に消えていく。「西井堀」との分岐点も川の中に水没。

「東京街道踏切」。「小松川街道」の続きか? 旧水路(中井堀・仲井堀)は、「新中川」に向かって川の中に消えていく。「西井堀」との分岐点も川の中に水没。 赤い線が「新金線」青色部分が「新中川」、○が「東京街道踏切」。

赤い線が「新金線」青色部分が「新中川」、○が「東京街道踏切」。 踏切脇の「中井堀」水路跡。左方向が「新中川」。しっかりした鉄橋(いつまで残すことやら)。

踏切脇の「中井堀」水路跡。左方向が「新中川」。しっかりした鉄橋(いつまで残すことやら)。 雑草を刈った後のようす。

雑草を刈った後のようす。 「新中川」土手から踏切を望む。道(水路跡)が新中川によって途切れている。

「新中川」土手から踏切を望む。道(水路跡)が新中川によって途切れている。 新小岩から金町に向かう電気機関車。(「東京街道踏切」から)

新小岩から金町に向かう電気機関車。(「東京街道踏切」から) 鉄橋を通過する。(同)

鉄橋を通過する。(同) 「細田踏切」。

「細田踏切」。 その付近を通過する貨物列車。かなり長い。午後4時前。

その付近を通過する貨物列車。かなり長い。午後4時前。 「立石大通踏切」。「古代東海道」にある踏切。

「立石大通踏切」。「古代東海道」にある踏切。 西側「三和橋」(「新中川」に架かる橋)方向を望む。広く整備されいます。通過する車両数は、「水戸街道」の踏切「新宿新道」に次いで多い。

西側「三和橋」(「新中川」に架かる橋)方向を望む。広く整備されいます。通過する車両数は、「水戸街道」の踏切「新宿新道」に次いで多い。 ○が踏切のところ。

○が踏切のところ。 「区立奥戸小」前に設置されている「案内板」。ただし、便宜上、南北がほぼ反対になっていて、上が南方向。さらに、「新金線」は表示されていない。

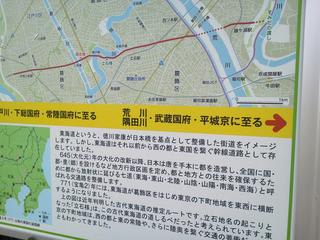

「区立奥戸小」前に設置されている「案内板」。ただし、便宜上、南北がほぼ反対になっていて、上が南方向。さらに、「新金線」は表示されていない。 このあたりで、「新中川」開削のために線路が少し東にカーブすることになりました。線路の向こう側が「新中川」方向。

このあたりで、「新中川」開削のために線路が少し東にカーブすることになりました。線路の向こう側が「新中川」方向。 中川放水路の開削工事では多くの家屋が立ち退きに。JR新金線も同様に、まっすぐに進んでいた線路は東側にカーブすることになりました。ここがもともとの線路だったところの分岐点(線路の西側地点)。金町方向を望む。

中川放水路の開削工事では多くの家屋が立ち退きに。JR新金線も同様に、まっすぐに進んでいた線路は東側にカーブすることになりました。ここがもともとの線路だったところの分岐点(線路の西側地点)。金町方向を望む。 赤い線が旧線路。

赤い線が旧線路。 線路跡は舗装道路になっています。右が旧線路。左が現在の線路。

線路跡は舗装道路になっています。右が旧線路。左が現在の線路。 新中川土手から見たところ。直線道路が旧線路。

新中川土手から見たところ。直線道路が旧線路。 「金町」方向を望む。

「金町」方向を望む。 最後の踏切、「奥中区道踏切」。ここから「新小岩」へは高架となって「新中川」を越えていき、本線に合流する。

最後の踏切、「奥中区道踏切」。ここから「新小岩」へは高架となって「新中川」を越えていき、本線に合流する。 「奥中区道踏切」から「新小岩」方向を望む。線路の右手に見えるのは、「葛飾区立奥戸中学校」。「新中川」開削の際、旧線路と新線路の間に建てられた学校。

「奥中区道踏切」から「新小岩」方向を望む。線路の右手に見えるのは、「葛飾区立奥戸中学校」。「新中川」開削の際、旧線路と新線路の間に建てられた学校。 最初の高架橋。完成が、「1957・10」とある。 ○に注目。

最初の高架橋。完成が、「1957・10」とある。 ○に注目。 現在のようす。(「今昔マップ」より)

現在のようす。(「今昔マップ」より) 「越中島支線」。新小岩~(亀戸)~(小名木川)~越中島。

「越中島支線」。新小岩~(亀戸)~(小名木川)~越中島。

その一つ。斜めに横切っています。

その一つ。斜めに横切っています。 東側から。線路内以外は用水路跡は定かではありません。

東側から。線路内以外は用水路跡は定かではありません。 「新堀踏切」。広い道路との交差点ですが、かつては北側に「用水路」がありました。

「新堀踏切」。広い道路との交差点ですが、かつては北側に「用水路」がありました。 「にいぼり」という名称。東西に延びていた用水路。北側(金町)を望む。

「にいぼり」という名称。東西に延びていた用水路。北側(金町)を望む。 そのまま西にたどっていくと、「中川」近くの用水路跡の緑道(新宿方向から)と合流しています。中川寄りにかなり大きな「新宿ポンプ場」があるので、その施設との関連はありそう。

そのまま西にたどっていくと、「中川」近くの用水路跡の緑道(新宿方向から)と合流しています。中川寄りにかなり大きな「新宿ポンプ場」があるので、その施設との関連はありそう。 線路内の空き地を利用して、近所の方の「家庭菜園」が続いている。ナスやミニトマトなど通過する列車が少ないからできること。無断で使用しているという感じ。でも、高いフェンスのどこから出入りしているのでしょうか?

線路内の空き地を利用して、近所の方の「家庭菜園」が続いている。ナスやミニトマトなど通過する列車が少ないからできること。無断で使用しているという感じ。でも、高いフェンスのどこから出入りしているのでしょうか? 「高砂踏切」。「新宿」で「水戸街道」と分岐して市川に向かう(「小岩の渡し」)「佐倉道(街道)」上の踏切。

「高砂踏切」。「新宿」で「水戸街道」と分岐して市川に向かう(「小岩の渡し」)「佐倉道(街道)」上の踏切。 「曲尺」。

「曲尺」。 東側・踏切沿いにあった家。朽ちたようだが住居表示があったので民家?

東側・踏切沿いにあった家。朽ちたようだが住居表示があったので民家? 「東用水」跡を渡る鉄橋。ここも道路・水道工事中。いずれ道路として整備されるはず。

「東用水」跡を渡る鉄橋。ここも道路・水道工事中。いずれ道路として整備されるはず。 踏切の北西側。かなり広く深い流れの跡。「佐倉道」と交差している付近。

踏切の北西側。かなり広く深い流れの跡。「佐倉道」と交差している付近。 水戸街道に向かう道路(「東用水」跡)。広くて直線の道。旧「佐倉道」はその西側にある、細く曲がりくねった道。

水戸街道に向かう道路(「東用水」跡)。広くて直線の道。旧「佐倉道」はその西側にある、細く曲がりくねった道。

線路を越えたところ。道路、緑道として整備が進んでいる。

線路を越えたところ。道路、緑道として整備が進んでいる。 「小松川街道踏切」。

「小松川街道踏切」。 「小松川街道」から踏切の西側を望む。

「小松川街道」から踏切の西側を望む。 以前、この踏切で撮影した貨物列車。

以前、この踏切で撮影した貨物列車。 前掲の地図上で、赤い線が「小松川街道」らしい道。

前掲の地図上で、赤い線が「小松川街道」らしい道。 明治10年代の古地図では、「中井堀」沿いに進み、途中で「西井堀」沿い、途中から分かれてさらに「小松川境川」沿いに進んで、小松川方向に向かったようすが読み取れます。

明治10年代の古地図では、「中井堀」沿いに進み、途中で「西井堀」沿い、途中から分かれてさらに「小松川境川」沿いに進んで、小松川方向に向かったようすが読み取れます。 「中川」に架かる「高砂橋」の手前にある「富士見橋」からの新金貨物線。金町方向を望む。

「中川」に架かる「高砂橋」の手前にある「富士見橋」からの新金貨物線。金町方向を望む。