6月18日(土)。快晴。

(9:28)前回はしょったところ(旧道)近くに戻り、歩き始めます。

遠く正面に「小金井一里塚」。旧道を歩く「感動」です。

左に回り込んで「一里塚」へ向かいます。現日光街道が東側に通るようにつくられた関係で、両側の塚とも運良く残ることができました。

(9:36)東の塚と西の塚(手前)。その間が「日光道中」となります。

来た道(南側)を振り返って望む。

来た道(南側)を振り返って望む。

明治期の国道整備の際、新田宿と小金井宿の間は、旧街道の東側に並行して新しい道路を開通させたため、東西の2つの塚がほぼ原形のまま残されました。日光街道の一里塚では、唯一、国の史跡に指定されています。

この先が「小金井宿」の中心部となるようですが、特に史跡の表示はありません。

本陣跡(大越家)の門。 問屋場もこの付近にあったようです。

問屋場もこの付近にあったようです。

小金井宿

日光街道の江戸・日本橋から数えて14番目の宿場。

宿駅の管理は、当初は壬生藩だったが、元禄9年(1696年)以降は幕府、宝暦13年(1763年)以降は下総佐倉藩、天明7年(1787年)以降は幕府、寛政11年(1799年)以降は再び佐倉藩が担った。現在の国道4号沿いの小金井駅前交差点の北側に展開しており、南(江戸側)から下町・中町・上町より構成された。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、本陣は1軒、脇本陣は1軒設けられ、旅籠が43軒あった。宿内の家数は165軒、人口は767人であった。

「小金井」という地名は、近くに小金井と呼ばれた湧水の池があり、「旱魃のときにも枯れることがなかった、池の中から黄金が出てきた」という伝承に由来する。この井から「金井村」という村名が生じ、のちに「小金井村」となった。(天保14年・1843年頃作成と推定される『日光道中略記』より)

江戸時代以前からの古い宿場であり、15~16世紀には集落が形成されて、「奥大道」すなわち鎌倉街道中道(なかつみち)の「金井宿」と呼ばれていた(『蓮行寺文書』等)。

沿道には古いおうちがちらほら。 修理中なのか、取り壊し寸前なのか。・・・

(9:58)「小金井北」交差点を右に折れた、突き当たりにあるお寺が「蓮行寺」。由緒あるお寺で、将軍が日光社参の際に、ここで宇都宮城主が出迎えたといいます。1329年の開基。

西側の視界が広がってきます。

(10:14)しばらく進んで、国道から左に折れる道が旧道。

左に折れたら、右のあぜ道のようなところを進みます。本来はもっと手前で国道から分かれていたようです。

振り返って望む。

すぐパチンコ店と駐車場との間の舗装道路となります。

(10:18)正面にしゃれた建物が見えてきました。 下野市役所。

下野市役所。

新しい解説板。

日光街道を歩く 日光街道と笹原新田

江戸幕府は、江戸日本橋を起点とした五街道(東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道)を幹線とする全国的な交通網を整備し、一定の距離をおいて宿駅(宿場)を定めました。

下野市役所周辺は笹原新田といわれ、小金井宿と石橋宿の間に位置しています。庁舎建設に伴う発掘調査では、側溝をもち幅約8~10mの日光街道跡が3時期確認されました。

笹原新田は、「日光道中略記」によると「当所ハ万治2年小金井宿の民、此の地の民と戮力して開発せし故、金井村新田と呼びしが、其のはじめ笹原なりしを以て元禄の頃より笹原新田と改む。」とあり、万治2(1657)年、小金井宿の住民とこの地の住民が力をあわせて、笹の生えた原野を切り開いたことをうかがうことができます。また、「日光道中絵図」には、庁舎敷地の南側、杉並木のある日光街道を挟んだ両側に「野池」が描かれており、「日光道中略記」によると、野池の説明が「暮春のころはかきつはた見ごとなり」と書かれ、かきつばたの名所とされていました。

この野池周辺は、土地が低かったため土橋がかかっていたのか、土橋という地名が残っており、現在も土橋公園と公園南側の土地が低く、野池の名残を見ることができます。

振り返って望む。

振り返って望む。

旧道は、市役所庁舎のほぼ中央を南北に貫いています。北側に回り込んで見るとドアがちょうどその道筋を示しています。閉庁していなければ、中山道・熊谷の「八木橋デパート」のように通り抜けできるようになっているのかもしれません。

けっこう日差しが強くなってきます。まっすぐな道をひたすら進みます。

視界が開けてきました。(10:41)

まっすぐに進むと、行き止まり。この先は、木々が生い茂って通行不能。旧道本来はもっと進んで行きました。

(10:49)

右に折れて国道に出ます。また国道歩きが始まります。この先に、日本橋から23里目の「下石橋一里塚」があったようですが、今となっては定かではありません。

(11:00)「丸大食品」関東工場の敷地ぎりぎりを旧日光街道は進んでいたようです。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。

「夕顔の橋」(「国道352号線」との交差点付近)の手前に10体の石仏が祀られています。「旧日光街道」は、この付近で現在の国道に合流し、「石橋宿」へ向かいます。「丸大食品」からここまでは国道の際を進んでいたようです。

国道352号線の立体交差を進むと、「石橋宿」へ。

石橋宿

日本橋から15番目の宿場。

元は上石橋村、下石橋村、上大領村、中大領村、下大領村、前原村の6か村が1村となり、当時天領とされていたため内裏領村と呼ばれていた。時期は不詳だが内裏領村が宿駅となり石橋宿となった。

宿役はこの宿の旧家で元多功城城主多功宗朝に仕え、後この地に土着し農民となったと言われる名主伊沢近江守、問屋伊沢出雲守、本陣伊沢越前守の各家が代々交代で勤めた。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、石橋宿には本陣1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が30軒あった。宿内の家数は79軒、人口は414人であった。

(11:36)

街並み。時間のせいか、思ったよりも交通量は少なめ。

「石橋駅入口」交差点の手前の左側に、脇本陣跡(伊沢写真館)、本陣跡(伊沢茶舗)があります。

伊沢写真館。 伊沢茶舗。

さて、そろそろ昼飯の時間。駅前に行けば何かあるだろうと。見上げると「グリムの里」という幟。また、街灯もしゃれたつくり。はてさて?

駅前広場には大きな時計台。はてさて?

駅前広場には大きな時計台。はてさて?

旧石橋町(現下野市)を南北に貫く国道4号(日光街道)から西に500メートルほど入ると、住宅街の中に2・4ヘクタールの雑木林が現れる。「七人の小人の広場」や「黄金のがちょうの泉」などでグリム童話の世界を表現した「グリムの森」だ。

なぜ栃木県でグリムなのか。きっかけは1966年、グリム兄弟が生まれたドイツ・ヘッセン州にある町と石橋町の児童が、絵画や習字などの作品交換を始めたことだ。その町の名は、ドイツ語で「石橋」を意味するシュタインブリュッケン。両町の縁を取り持ったのも、独協医大の初代学長を務めた石橋長英氏だった。

両町は75年に姉妹都市となり、96年には町の「グリムの里づくり」事業の拠点施設としてグリムの森が完成した。その一角にある「グリムの館」は、ドイツの市庁舎と木組みの民家をイメージした建物で、グリム童話の初版本など貴重な資料や、グリム兄弟の業績を紹介する写真やパネルが展示されている。

以下は、「グリムの森・グリムの館 」公式HPより。

」公式HPより。

ということで・・・。ところで、お店は、というと。

「清水蕎麦屋」。

「清水蕎麦屋」。

昔ながらのお店という雰囲気。ビールを頼んだら、今どき珍しく、大瓶(633ミリリットル? )。「カツ丼セット」を頼んだら、カツ丼も盛りそばも並の量。隣の方の大盛りを見たら、まるで大山。蕎麦も黒々と太く、素朴な味わい。・・・

都内のチェーン店でのセットメニューになれていると、食べきれないほど。野武士とお公家さんくらいの違い。土地柄か、値段は安くて、大盤振る舞い(翌日の昼定食もそうでした)。何とか食べ終えて、お腹いっぱいになりすぎ、午後の歩きがおっくうになるほど。

さて、12:40。午後編。

「石橋あやめ園」案内板。

「石橋あやめ園」案内板。

その先の民家の庭先には紫陽花が咲き誇っています。

下小山の交差点を過ぎると、右手には緑豊かな「前田製菓」の広大な工場。この付近に日本橋から24里目の「下古山一里塚」があったようですが、位置は不明。

(13:10)「東京から95㎞」ポスト。

その先には、取り壊し中、あるいは放置された巨大な建造物? このままモニュメント化しているのか?

その右手には「黄金比率のデミグラスソース だびんち」。 「黄金比率の」?

「黄金比率の」?

街道沿いのお店には車の運転手の目を引くネーミングや建物が多いようです。

右手に「鞘堂地蔵尊」。

なお、旧道はここまでの区間も現在の国道より少し西側を通っていたようです。この道?

「星宮神社」。

「星宮神社」。

(13:28)しばらく進むと、頭上遙か高くを通る「北関東自動車道」の橋脚。

(13:40)ようやく「宇都宮市」に入ります。

(13:46)さらに「茂原正観音道」碑。

社殿は、新幹線架線・在来線の線路を越えた東側にあります。

左手には「陸上自衛隊宇都宮駐屯地」が広がります。

「雀宮宿」に入ります。

「雀宮宿」に入ります。

(14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。

(14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。

ひたすら国道を歩く。

ひたすら国道を歩く。

この付近に日本橋から25里目の「雀宮一里塚」があったようです。

(14:28)「大和田内科胃腸科病院」の先「やまや」のところに「小倉本陣跡」碑があります。

雀宮宿

日光街道および奥州街道の16番目の宿場。

雀宮宿は江戸時代に下野国河内郡にあった宿場町である。雀宮宿は、もともと下横田村の台地部にある村落であったことから台横田村と呼ばれ、奥州古道の時代にはその中心地は雀宮宿の東方にあったが、江戸時代に日光街道が整備されたことにより沿道に人家が集まり宿を成し、近所にあった雀宮神社に因んで雀宮村と改称し、後に江戸幕府によって宿駅とされたものである。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、雀宮宿には本陣1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が38軒あった。宿内の家数は72軒、人口は268人であった。

前方右手に曲がると、JR「雀宮」駅へ。

その角で昔風の建物を建築中。ここが「芦谷脇本陣」のようです。

(14:31)脇には門などが解体、復元中。

今回はここまで。JR「雀宮」駅から戻ります。えきの上りホームの時刻表掲示板、どこかで見たものと同じ鋳鉄製の柱があります。京浜東北線の大森駅東口の喫煙スペースにあったような、・・・。

大森駅前広場にあるもの。

大森駅前広場にあるもの。

(9:28)前回はしょったところ(旧道)近くに戻り、歩き始めます。

遠く正面に「小金井一里塚」。旧道を歩く「感動」です。

左に回り込んで「一里塚」へ向かいます。現日光街道が東側に通るようにつくられた関係で、両側の塚とも運良く残ることができました。

(9:36)東の塚と西の塚(手前)。その間が「日光道中」となります。

来た道(南側)を振り返って望む。

来た道(南側)を振り返って望む。

明治期の国道整備の際、新田宿と小金井宿の間は、旧街道の東側に並行して新しい道路を開通させたため、東西の2つの塚がほぼ原形のまま残されました。日光街道の一里塚では、唯一、国の史跡に指定されています。

この先が「小金井宿」の中心部となるようですが、特に史跡の表示はありません。

本陣跡(大越家)の門。

問屋場もこの付近にあったようです。

問屋場もこの付近にあったようです。小金井宿

日光街道の江戸・日本橋から数えて14番目の宿場。

宿駅の管理は、当初は壬生藩だったが、元禄9年(1696年)以降は幕府、宝暦13年(1763年)以降は下総佐倉藩、天明7年(1787年)以降は幕府、寛政11年(1799年)以降は再び佐倉藩が担った。現在の国道4号沿いの小金井駅前交差点の北側に展開しており、南(江戸側)から下町・中町・上町より構成された。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、本陣は1軒、脇本陣は1軒設けられ、旅籠が43軒あった。宿内の家数は165軒、人口は767人であった。

「小金井」という地名は、近くに小金井と呼ばれた湧水の池があり、「旱魃のときにも枯れることがなかった、池の中から黄金が出てきた」という伝承に由来する。この井から「金井村」という村名が生じ、のちに「小金井村」となった。(天保14年・1843年頃作成と推定される『日光道中略記』より)

江戸時代以前からの古い宿場であり、15~16世紀には集落が形成されて、「奥大道」すなわち鎌倉街道中道(なかつみち)の「金井宿」と呼ばれていた(『蓮行寺文書』等)。

沿道には古いおうちがちらほら。 修理中なのか、取り壊し寸前なのか。・・・

(9:58)「小金井北」交差点を右に折れた、突き当たりにあるお寺が「蓮行寺」。由緒あるお寺で、将軍が日光社参の際に、ここで宇都宮城主が出迎えたといいます。1329年の開基。

西側の視界が広がってきます。

(10:14)しばらく進んで、国道から左に折れる道が旧道。

左に折れたら、右のあぜ道のようなところを進みます。本来はもっと手前で国道から分かれていたようです。

振り返って望む。

すぐパチンコ店と駐車場との間の舗装道路となります。

(10:18)正面にしゃれた建物が見えてきました。

下野市役所。

下野市役所。新しい解説板。

日光街道を歩く 日光街道と笹原新田

江戸幕府は、江戸日本橋を起点とした五街道(東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道)を幹線とする全国的な交通網を整備し、一定の距離をおいて宿駅(宿場)を定めました。

下野市役所周辺は笹原新田といわれ、小金井宿と石橋宿の間に位置しています。庁舎建設に伴う発掘調査では、側溝をもち幅約8~10mの日光街道跡が3時期確認されました。

笹原新田は、「日光道中略記」によると「当所ハ万治2年小金井宿の民、此の地の民と戮力して開発せし故、金井村新田と呼びしが、其のはじめ笹原なりしを以て元禄の頃より笹原新田と改む。」とあり、万治2(1657)年、小金井宿の住民とこの地の住民が力をあわせて、笹の生えた原野を切り開いたことをうかがうことができます。また、「日光道中絵図」には、庁舎敷地の南側、杉並木のある日光街道を挟んだ両側に「野池」が描かれており、「日光道中略記」によると、野池の説明が「暮春のころはかきつはた見ごとなり」と書かれ、かきつばたの名所とされていました。

この野池周辺は、土地が低かったため土橋がかかっていたのか、土橋という地名が残っており、現在も土橋公園と公園南側の土地が低く、野池の名残を見ることができます。

振り返って望む。

振り返って望む。旧道は、市役所庁舎のほぼ中央を南北に貫いています。北側に回り込んで見るとドアがちょうどその道筋を示しています。閉庁していなければ、中山道・熊谷の「八木橋デパート」のように通り抜けできるようになっているのかもしれません。

けっこう日差しが強くなってきます。まっすぐな道をひたすら進みます。

視界が開けてきました。(10:41)

まっすぐに進むと、行き止まり。この先は、木々が生い茂って通行不能。旧道本来はもっと進んで行きました。

(10:49)

右に折れて国道に出ます。また国道歩きが始まります。この先に、日本橋から23里目の「下石橋一里塚」があったようですが、今となっては定かではありません。

(11:00)「丸大食品」関東工場の敷地ぎりぎりを旧日光街道は進んでいたようです。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。「夕顔の橋」(「国道352号線」との交差点付近)の手前に10体の石仏が祀られています。「旧日光街道」は、この付近で現在の国道に合流し、「石橋宿」へ向かいます。「丸大食品」からここまでは国道の際を進んでいたようです。

国道352号線の立体交差を進むと、「石橋宿」へ。

石橋宿

日本橋から15番目の宿場。

元は上石橋村、下石橋村、上大領村、中大領村、下大領村、前原村の6か村が1村となり、当時天領とされていたため内裏領村と呼ばれていた。時期は不詳だが内裏領村が宿駅となり石橋宿となった。

宿役はこの宿の旧家で元多功城城主多功宗朝に仕え、後この地に土着し農民となったと言われる名主伊沢近江守、問屋伊沢出雲守、本陣伊沢越前守の各家が代々交代で勤めた。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、石橋宿には本陣1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が30軒あった。宿内の家数は79軒、人口は414人であった。

(11:36)

街並み。時間のせいか、思ったよりも交通量は少なめ。

「石橋駅入口」交差点の手前の左側に、脇本陣跡(伊沢写真館)、本陣跡(伊沢茶舗)があります。

伊沢写真館。 伊沢茶舗。

さて、そろそろ昼飯の時間。駅前に行けば何かあるだろうと。見上げると「グリムの里」という幟。また、街灯もしゃれたつくり。はてさて?

駅前広場には大きな時計台。はてさて?

駅前広場には大きな時計台。はてさて?旧石橋町(現下野市)を南北に貫く国道4号(日光街道)から西に500メートルほど入ると、住宅街の中に2・4ヘクタールの雑木林が現れる。「七人の小人の広場」や「黄金のがちょうの泉」などでグリム童話の世界を表現した「グリムの森」だ。

なぜ栃木県でグリムなのか。きっかけは1966年、グリム兄弟が生まれたドイツ・ヘッセン州にある町と石橋町の児童が、絵画や習字などの作品交換を始めたことだ。その町の名は、ドイツ語で「石橋」を意味するシュタインブリュッケン。両町の縁を取り持ったのも、独協医大の初代学長を務めた石橋長英氏だった。

両町は75年に姉妹都市となり、96年には町の「グリムの里づくり」事業の拠点施設としてグリムの森が完成した。その一角にある「グリムの館」は、ドイツの市庁舎と木組みの民家をイメージした建物で、グリム童話の初版本など貴重な資料や、グリム兄弟の業績を紹介する写真やパネルが展示されている。

以下は、「グリムの森・グリムの館

」公式HPより。

」公式HPより。

ということで・・・。ところで、お店は、というと。

「清水蕎麦屋」。

「清水蕎麦屋」。昔ながらのお店という雰囲気。ビールを頼んだら、今どき珍しく、大瓶(633ミリリットル? )。「カツ丼セット」を頼んだら、カツ丼も盛りそばも並の量。隣の方の大盛りを見たら、まるで大山。蕎麦も黒々と太く、素朴な味わい。・・・

都内のチェーン店でのセットメニューになれていると、食べきれないほど。野武士とお公家さんくらいの違い。土地柄か、値段は安くて、大盤振る舞い(翌日の昼定食もそうでした)。何とか食べ終えて、お腹いっぱいになりすぎ、午後の歩きがおっくうになるほど。

さて、12:40。午後編。

「石橋あやめ園」案内板。

「石橋あやめ園」案内板。その先の民家の庭先には紫陽花が咲き誇っています。

下小山の交差点を過ぎると、右手には緑豊かな「前田製菓」の広大な工場。この付近に日本橋から24里目の「下古山一里塚」があったようですが、位置は不明。

(13:10)「東京から95㎞」ポスト。

その先には、取り壊し中、あるいは放置された巨大な建造物? このままモニュメント化しているのか?

その右手には「黄金比率のデミグラスソース だびんち」。

「黄金比率の」?

「黄金比率の」?街道沿いのお店には車の運転手の目を引くネーミングや建物が多いようです。

右手に「鞘堂地蔵尊」。

なお、旧道はここまでの区間も現在の国道より少し西側を通っていたようです。この道?

「星宮神社」。

「星宮神社」。(13:28)しばらく進むと、頭上遙か高くを通る「北関東自動車道」の橋脚。

(13:40)ようやく「宇都宮市」に入ります。

(13:46)さらに「茂原正観音道」碑。

社殿は、新幹線架線・在来線の線路を越えた東側にあります。

左手には「陸上自衛隊宇都宮駐屯地」が広がります。

「雀宮宿」に入ります。

「雀宮宿」に入ります。  (14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。

(14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。 ひたすら国道を歩く。

ひたすら国道を歩く。この付近に日本橋から25里目の「雀宮一里塚」があったようです。

(14:28)「大和田内科胃腸科病院」の先「やまや」のところに「小倉本陣跡」碑があります。

雀宮宿

日光街道および奥州街道の16番目の宿場。

雀宮宿は江戸時代に下野国河内郡にあった宿場町である。雀宮宿は、もともと下横田村の台地部にある村落であったことから台横田村と呼ばれ、奥州古道の時代にはその中心地は雀宮宿の東方にあったが、江戸時代に日光街道が整備されたことにより沿道に人家が集まり宿を成し、近所にあった雀宮神社に因んで雀宮村と改称し、後に江戸幕府によって宿駅とされたものである。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、雀宮宿には本陣1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が38軒あった。宿内の家数は72軒、人口は268人であった。

前方右手に曲がると、JR「雀宮」駅へ。

その角で昔風の建物を建築中。ここが「芦谷脇本陣」のようです。

(14:31)脇には門などが解体、復元中。

今回はここまで。JR「雀宮」駅から戻ります。えきの上りホームの時刻表掲示板、どこかで見たものと同じ鋳鉄製の柱があります。京浜東北線の大森駅東口の喫煙スペースにあったような、・・・。

大森駅前広場にあるもの。

大森駅前広場にあるもの。

この交差点を左に曲がります。と、その右手の角に「道標」。

この交差点を左に曲がります。と、その右手の角に「道標」。

(9:37)「東京から64㎞」ポスト。

(9:37)「東京から64㎞」ポスト。 (9:38)「野木宿入口 この場所に木戸が設置されていた」。

(9:38)「野木宿入口 この場所に木戸が設置されていた」。

「一里塚跡 江戸より17里 塚の上には榎が植えてあった」。

「一里塚跡 江戸より17里 塚の上には榎が植えてあった」。

かつてはこの付近も松並木が続いていました。

かつてはこの付近も松並木が続いていました。 下流方向。

下流方向。

栗林。

栗林。 「馬頭観音」石碑。

「馬頭観音」石碑。 立派な長屋門を持つおうち。

立派な長屋門を持つおうち。 「東京から68㎞」ポスト。

「東京から68㎞」ポスト。 「馬頭観音」石碑。

「馬頭観音」石碑。

(11:03)しばらく進むと、「小山市」に。

(11:03)しばらく進むと、「小山市」に。 「馬頭観音」。この付近には多く見る石碑。

「馬頭観音」。この付近には多く見る石碑。

HPより)

HPより) 「東京から70㎞」ポスト。

「東京から70㎞」ポスト。

(12:09)表示も「宇都宮36㎞ 那須高原92㎞ 福島202㎞」

(12:09)表示も「宇都宮36㎞ 那須高原92㎞ 福島202㎞」

「小川家住宅」。堂々たるおうち。国の登録有形文化財。

「小川家住宅」。堂々たるおうち。国の登録有形文化財。 ↓が「逢いの榎」碑があるところ。残念! 見逃しました。

↓が「逢いの榎」碑があるところ。残念! 見逃しました。 (

( HPより拝借)。

HPより拝借)。

お店に入って3種類を試飲。

お店に入って3種類を試飲。

(13:53)「神鳥谷東」立体交差点。右手に新幹線。

(13:53)「神鳥谷東」立体交差点。右手に新幹線。

奥に煉瓦煙突。

奥に煉瓦煙突。 古河宿のように、電柱のないすっきりした「小山宿通り」。

古河宿のように、電柱のないすっきりした「小山宿通り」。

「日光街道 小山宿 開運のまち」。

「日光街道 小山宿 開運のまち」。

(15:07)「第一奥州街道踏切」。

(15:07)「第一奥州街道踏切」。 (15:16)右手の角に「日本料理 丸治」。

(15:16)右手の角に「日本料理 丸治」。

「一里塚」跡?

「一里塚」跡? 高架は新幹線。

高架は新幹線。

「海道間第二公園」。「海道」は「奥州街道」の古い言い方。

「海道間第二公園」。「海道」は「奥州街道」の古い言い方。

振り返って望む。

振り返って望む。

(16:51)振り返って望む。

(16:51)振り返って望む。 駅前にある動輪のモニュメント。

駅前にある動輪のモニュメント。

吉宗が食べたお弁当の献立

吉宗が食べたお弁当の献立

「宇都宮 59㎞ 小山 29㎞ 古河 15㎞」。

「宇都宮 59㎞ 小山 29㎞ 古河 15㎞」。 桜のシーズンにはさぞかし。

桜のシーズンにはさぞかし。

振り返って望む。

振り返って望む。

「東京まで50㎞」ポスト。全行程の約3分の1になります。

「東京まで50㎞」ポスト。全行程の約3分の1になります。

上流には東武線の鉄橋。

上流には東武線の鉄橋。  この道が旧道。

この道が旧道。

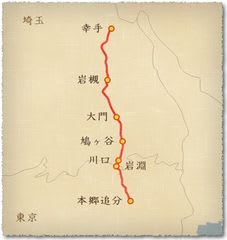

日光街道道しるべ

日光街道道しるべ

東武線の特急電車。

東武線の特急電車。

振り返って望む。左奥に「雷電社」。

振り返って望む。左奥に「雷電社」。

左手の発掘現場。

左手の発掘現場。

↓のところに。そこで、拝借。

↓のところに。そこで、拝借。

橋の真ん中付近で「茨城県古河市」に入ります。橋の長さは670㍍ほど、渡り終えるのに10分近くかかります。

橋の真ん中付近で「茨城県古河市」に入ります。橋の長さは670㍍ほど、渡り終えるのに10分近くかかります。 対岸にあった「中田宿」は「利根川橋」の両側、現在は河川敷に広がっていました。

対岸にあった「中田宿」は「利根川橋」の両側、現在は河川敷に広がっていました。

神社の社務所前の立て札。「日光道中茶屋新田 日本橋17里→ ←日光20里 茶屋松原」

神社の社務所前の立て札。「日光道中茶屋新田 日本橋17里→ ←日光20里 茶屋松原」

この辺りも「カサリーン台風」では大きな被害。よく見ると、表示は2m以上。

この辺りも「カサリーン台風」では大きな被害。よく見ると、表示は2m以上。

両側が小高くなっています。「大堤」という地名も。

両側が小高くなっています。「大堤」という地名も。 鉄塔が建っているところ。

鉄塔が建っているところ。

枕河盆踊歌♪

枕河盆踊歌♪

「御馳走番所 米銀」。その左隣には、「古河藩使者取次所址」の石碑。

「御馳走番所 米銀」。その左隣には、「古河藩使者取次所址」の石碑。

「米銀 銀の蔵」。

「米銀 銀の蔵」。

「袖蔵」。

「袖蔵」。

「石蔵」。

「石蔵」。 「古河八萬石最中」。

「古河八萬石最中」。

「古河」は茨城県です、念のため。

「古河」は茨城県です、念のため。

「日光道中粕壁宿 問屋場跡」

「日光道中粕壁宿 問屋場跡」

中央奥に「最勝院」。

中央奥に「最勝院」。

「東京から37㎞」ポスト。

「東京から37㎞」ポスト。

「東京から40㎞」ポスト。

「東京から40㎞」ポスト。

三本木一里塚

三本木一里塚

古びた「板ガラス」の看板。

古びた「板ガラス」の看板。 「左 久喜方面 右 幸手方面」。

「左 久喜方面 右 幸手方面」。

「宝性院」。

「宝性院」。

1mを越えています。

1mを越えています。

「上高野村道路元標」。「幸手市南公民館」正門脇にあります。

「上高野村道路元標」。「幸手市南公民館」正門脇にあります。

日光道中・日光御成道合流点

日光道中・日光御成道合流点

(

( HPより)

HPより)

軒下まで来ています。

軒下まで来ています。

「らき☆すた」のシール。

「らき☆すた」のシール。

「幸手宿まちなみマップ」。

「幸手宿まちなみマップ」。

交差点近くにある古い商家。

交差点近くにある古い商家。 「舟遊び 綾瀬の月を 領しけり 俳人 高浜虚子」。

「舟遊び 綾瀬の月を 領しけり 俳人 高浜虚子」。

越ヶ谷宿に入ってくると、道沿いに古い家屋が残っています。

越ヶ谷宿に入ってくると、道沿いに古い家屋が残っています。

日用品や荒物を扱う「鍛冶忠商店」。

日用品や荒物を扱う「鍛冶忠商店」。

振り返って望む。

振り返って望む。 南を望む。

南を望む。

中央奥が来た道(旧道)。

中央奥が来た道(旧道)。 「日本橋から30㎞」ポスト。

「日本橋から30㎞」ポスト。

(13:15)「日本橋まで34㎞」ポスト。

(13:15)「日本橋まで34㎞」ポスト。

お店の前の木製ベンチ。「日光道中 粕壁宿」。

お店の前の木製ベンチ。「日光道中 粕壁宿」。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。