「西武秩父」駅から中津川行きのバスに乗って、9時40分過ぎに到着。

これから約2時間。雨が降りしきり中、さて、どうしたものか?

せっかくだから行けるところまで、と大学生の青年と林道を歩き始めます。

東京発電(株)川又発電所。

東京発電(株)川又発電所。

入川渓谷。

しばらくすると、左手に「入川渓谷夕暮キャンプ場」。

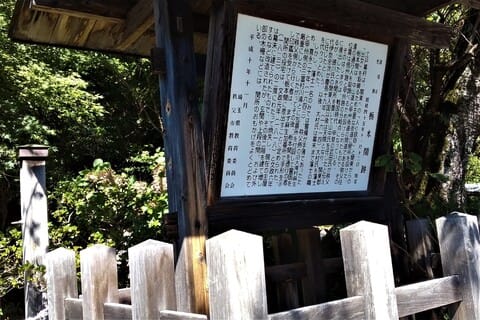

キャンプ場の西隅に前田夕暮の歌碑。

前田夕暮は、終戦の年この地に疎開し、山林事業を営みながら、2500あまりの歌を詠んだ。

1925年(大正14年)、亡父から跡を継いだ歌人の前田夕暮を社長とする関東木材合名会社がその拠点を両神村小森から大滝村入川へと移したことで、入川は一つの集落を作るほどの繁栄を導いたと言われている。

前田夕暮は明治から昭和期にかけて自然主義の代表歌人として、牧水・夕暮時代と称される一時代を画しました。そんな日本を代表する歌人、前田夕暮氏の名前から入川渓谷夕暮キャンプ場と名付けました。(「入川渓谷夕暮キャンプ場」HPより)

山を開き土を平坦して建てし工場 その隅にしろし栃の太幹

そこからの入川渓谷。

実は、この先、トロッコの線路跡をたどるように進みます。「入川軌道(森林軌道)」跡。しっかり線路が残っています。

森林で切り出した木材運搬に活躍したのが、「入川軌道」。前述の「関東木材合名会社」が運営。

最初は人力でトロッコを押していたが、やがて馬が引くようになり、戦後はエンジンを積んだ内燃機関車が4~5連結のボギーを引いて運搬していた。レールの幅は普通の鉄道よりも狭いナローゲージ(762mm)で、機関車の重さは4.5~6トン。

終戦後も町の復興の為に木材の需要も多く、大変な賑わいをみせたが、安い輸入材や環境破壊に押されて昭和45年、森林軌道の幕を閉じた。

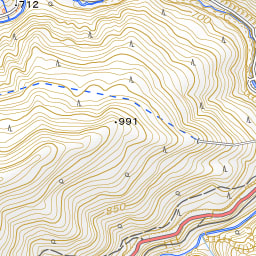

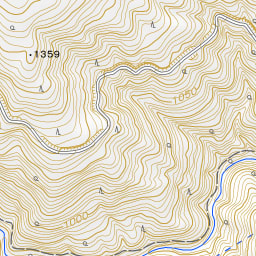

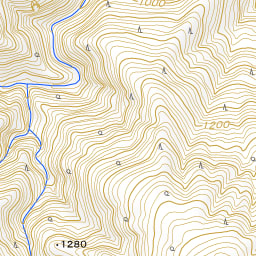

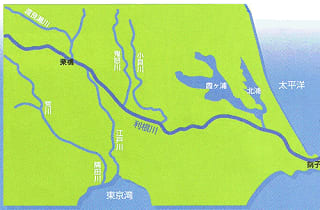

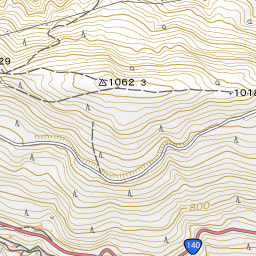

2010年代のようす。右手に「川又」バス停。「入川」沿いに上って行きます。(「歴史的農業環境システム」より)

すぐ先に「トラウトオン!入川」。

トラウトオン!入川(入川渓流観光釣場)は奥秩父・荒川の源流に位置し、全長1000メートルに及ぶ専有釣り場、10000平方メートルに広がる敷地面積。まさにプレミアムな大自然を満喫できます。

この日も家族連れでしょうか、何組か釣りを楽しんでいます。

ここまでは、何台か車とすれ違いましたが、この先からは人とも出会わず、雨の中の歩きとなります。

この地域一帯は、「東京大学秩父演習林」となっています。

東京大学秩父演習林

秩父演習林は、全国に7か所ある東京大学の演習林の1つです。

6000ha近くにおよぶ広大な森林を保有し、冷温帯域の森林生態系に関する教育研究活動を幅広く展開しています。秩父演習林は奥秩父山地に広大な森林を有するフィールドステーションです。

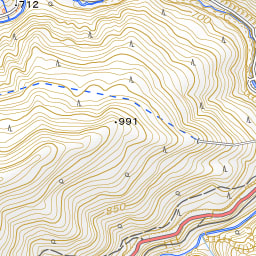

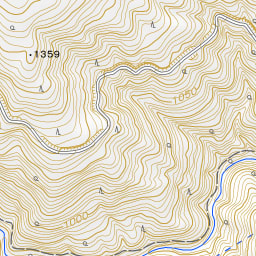

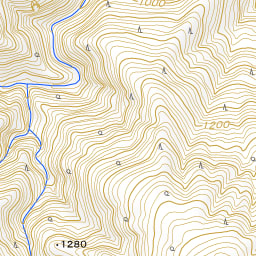

標高差の大きい急峻な山岳地形をもち、関東地方では数少ない原生状態の森林が広範囲にわたって残存している特徴を生かして、冷温帯域の森林生態系(森林動態・生物多様性・生物害)に関する教育研究活動を幅広く展開しています。

(この項「東京大学大学院農学生命科学研究科附属演習林 秩父演習林」HPより)

ここからは左手の道を進む。

ここからは左手の道を進む。

足元には枕木が埋まっています。これからトロッコ線路跡を進みます。

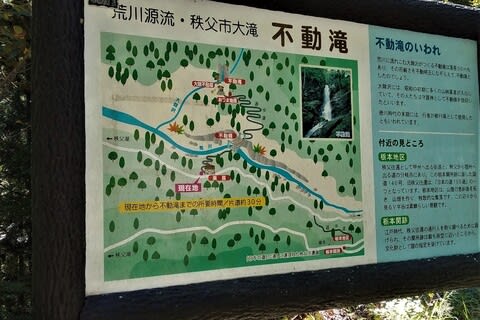

「荒川起点」碑付近にある「解説板」。

森林軌道の歴史(入川軌道)

こんな山奥でレールに枕木、不思議に思いませんか。重い木材を満載してガタゴト、ガタゴト、ギシギシここには昭和23年から45年の間トロッコが走っていた道。当時はここと同様の森林軌道が日本のあちこちにありましたが今ではほとんど姿を消してしまいました。

この解説板にあるように、「荒川起点」碑までの道はトロッコが走っていた道です。所々に架けてある橋も整備されていて、線路伝いにまったく不安なく歩くことができます。渓谷美を愛でるよりも、興味はこちらの方に。

この辺りですれ違ったのでしょうか?

この辺りですれ違ったのでしょうか?

渓谷側の軌道が崩れ、レールがなくなっているところもあります。

このように渓谷側に落ちてしまったレール。

今にも向こうからトロッコがやってくるような・・・。

下流方向。 整備された鉄橋。

整備された鉄橋。

こんな急峻な崖沿いに線路を敷設したものです。戦前から盛んだった林業が、戦後は復興のため、山奥から木材を切り出している頃のようすが偲ばれます。

厳しい自然環境のもと、永年の風雪の経過のなかで、すでに線路が失われたところや線路幅が一様でなくなった箇所もたくさんあります。

が、これほどきちんと整備された道になっているとは思いませんでした。

山側から一気に落ちる沢の流れ。

こうしたところには小さな鉄橋が架けられています。

新緑の頃、また紅葉の時期は最高の景観。

かなり雨脚が強くなってきますが、木々におおわれているせいか、風がない分、助かります。

ようやく到着します。

大きな案内板が設置されています。

しかし、そこには「一級河川荒川起点」碑の解説は記されていません。

この付近だろうと右から流れる沢(赤沢)、左からの流れ(入沢)を眺めましたが、どこにあるのか? と。

ごろごろと岩が重なる中、ちょっと迷います。

右と左との沢が合流するところにありました!

2010年代のようす。↓に「一級河川荒川起点」碑。源頭は左下に流れる沢を詰めたところ、甲武信岳の直下になるようです。

そこまで上るのには本格的な登山となります。

ここまで、「川又」から約2時間。青年とお互いに記念写真を撮ります。

この雨の中では途中で引き返してしまったかもしれません。同行の青年に感謝、感謝です。

注:この入沢と赤沢の合流点から中川との合流点までの流路延長173 kmが、一級河川としての「荒川」。

来た道を再び戻ります。振り返り、振り返り。

ようやく川又に戻ってきました。

荒川河口(中川との合流点)からここまで。173㎞の「荒川」を遡る旅も終わりです。

熊谷まで関東平野を流れ、熊谷から長瀞・秩父・三峰口まで、そしてその上流の渓谷美、と変化に富んだ歩きでした。

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

「144.0㎞」ポスト。

「144.0㎞」ポスト。

遠くに「埼玉大橋」。

遠くに「埼玉大橋」。

」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより)

2010年代のようす。

2010年代のようす。

右奥に「埼玉大橋」。

右奥に「埼玉大橋」。 (「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より) 外観がすてきな建物。

外観がすてきな建物。

」HPより)

」HPより)

米軍による空撮。

米軍による空撮。 」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより) 左の図で「利根川」上流の

左の図で「利根川」上流の

カスリーン台風の概要。

カスリーン台風の概要。

2010年代のようす。中央に「カスリーン公園」。

2010年代のようす。中央に「カスリーン公園」。

「明治天皇行幸記念碑」。

「明治天皇行幸記念碑」。

「(海から)131.0㎞」ポスト。

「(海から)131.0㎞」ポスト。

田園風景が広がる。

田園風景が広がる。

」HPより)

」HPより)

「134㎞」ポスト。左手遠くに「

「134㎞」ポスト。左手遠くに「

」HPより)

」HPより)

左手の発掘現場。

左手の発掘現場。

東京発電(株)川又発電所。

東京発電(株)川又発電所。

ここからは左手の道を進む。

ここからは左手の道を進む。

この辺りですれ違ったのでしょうか?

この辺りですれ違ったのでしょうか?

整備された鉄橋。

整備された鉄橋。

「大洞川」。奥に吊り橋。

「大洞川」。奥に吊り橋。

「秩父湖吊橋」。

「秩父湖吊橋」。 ススキが揺れる。

ススキが揺れる。

(「彩の国さいたま」HPより)

(「彩の国さいたま」HPより) 右手のトンネルが「(新)国道140号線」ルート。

右手のトンネルが「(新)国道140号線」ルート。

下流方向。

下流方向。

右手に荒川沿いの山々。

右手に荒川沿いの山々。

(「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より)

上流。

上流。

(HPより)

(HPより)