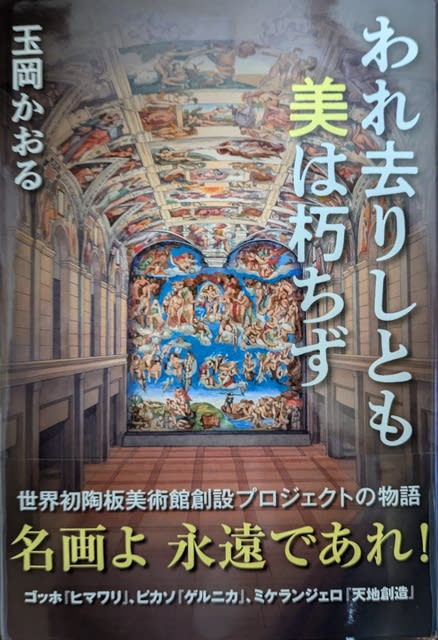

玉岡かおる原作の「われ去りしとも美は朽ちず」(潮出版)

この本の中では、鴻塚国際美術館となっているが、本の表紙からもわかるよう

に、大塚国際美術館がモチーフとなっている。

ご存じの方も多いと思うが、大塚国際美術館は、陶板で名作絵画を再現した美

術館である。

当方は月に一度、カルチャーセンターのレベルだが西洋美術史の講座を受講し

ている。その講師は、大塚国際美術館の初代学芸室長である平田雅男氏だ。

平田先生(こう明記するのを許されたし)は、当時の代表・大塚正士とのやり

とりを交えながら講義を進める。1番になることにこだわり、地元の徳島を愛

する男であったこと。美術館の入場者を増やすために、旅行社へ売り込みをし

たこと。できたばかりのころは“にせもの美術館”と言われたことなどを、笑い

を入れ込む楽しい講座だ。日本は管理がちゃんとしているので、本物の絵画で

も展示の許可が出やすいというのも特徴としてあるらしい。

そして今回この本を読み、平田先生の話と大塚国際美術館ができるまでの過程

がつながったということと、オーナーが次世代へつないでいこうという強い思い

だ。たくさん稼いで、それを還元したいとの思い。また、その自社の陶板技

術が向上され、世界へ渡るということもある。昔のお金持ちはやることのケタ

が違うと感じることだ。

世界の絵画を選定した学者たちもまた、陶板になった“本物の絵画”を身近に感

じてもらおうと著作権許可をとるために奔走した。絵具などで描いた絵画は、

いずれ朽ち、修復が必要になる。だが、陶板にすると3000年は朽ちない。いず

れ修復が必要になったときに、その元になることができるのが陶板に残された

絵画となる。

大きな絵画は、不自然にならないところでつなげられている。それも、陶板の

技術が存分に生かされているとのことだ。

さて、この作品に特定のモデルはいないということだが、平田先生はあの人の

イメージかな?というのはある。

行こう、行こうと思いながら行けていない大塚国際美術館。モネの「睡蓮」の

池までつくっていたのか…。創業75年に合わせて(構想から10年を要した)

75億円を用意していたが、その5倍の資金が最終的には投入されている。

まあ、本を読んでしまうと行くしかないのでしょうね。