句動詞go overはいろいろな意味で使われる。そのひとつはすでにGetUpEnglishでも紹介した。

https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/980049947fc672ac45c5e0a1d6e59c83

口語表現で、[well, badly, big などを伴い] 「(話・考え・演技などが)うまく行く、受け(入れられ)る、成功する」の意味でも使われる。

本日のGetUpEnglishはこの表現を紹介する。

○Practical Example

His translation workshop went over very well.

「彼の翻訳演習は大成功を収めた」

●Extra Point

もう一例。

◎Extra Example

He is a good cook, so people like to visit him for get-together. The menu varies from time to time, depending on who’s coming, but his pumpkin salad always goes over big with guests.

「彼は料理がうまいから、みんな彼の家に来たがる。メニューは誰が来るかによって変わるが、カボチャのサラダはいつも大好評だ」

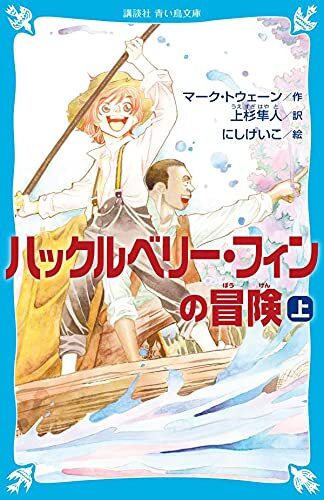

2017年12月、Mark Twainの永遠の名作Adventures of Huckleberry Finn(英国版 1884, 米国版1885)が、名翻訳家の柴田元幸によって刊行された。『ハックルベリー・フィンの冒けん』という書名で。

口語体の語りの可能性を一気に押し広げたこの名作を、柴田元幸はどう訳したか? ぜひ『ハックルベリー・フィンの冒けん』でご確認いただきたい。時に原書とあわせて読むことで、大変な英語の勉強になるだろう。

原文はこのあたりで簡単に見られる。

https://www.gutenberg.org/files/76/76-h/76-h.htm

2017年最後と2018年の最初の日のGetUpEnglishでは、Adventures of Huckleberry Finnを理解する上で重要な、柴田氏も『ハックルベリー・フィンの冒けん』で解説している2つのkey wordについて考えてみた。

http://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/3cbb553b4073f7fa32a744e9edb6306e

http://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/0f6305e71e2ae054ec36137d13adc6e2

本日のGetUpEnglishでは、この小説の象徴というもいうべき語raftを考えてみよう。raftはもちろん「筏」であるが、ハックルベリー・フィンの自由の象徴であり、彼を汚れた文明世界から連れ去ってくるものだ。

渡辺利雄は『講義アメリカ文学史』第II巻の「マーク・トウェイン」に書いている。

http://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-47214-6.html

Huckleberry Finn の基本構造の一つは、アメリカ文学に多く現われる「自然」と「文明」の対立である。少年 Huck Finn はこの二つの世界を放浪しながら、つまり、偽善・暴力・抑圧的な文明社会から解放的で汚れのない自然に脱出し、さらにまた社会に戻るという往復運動を繰り返すことによって、人間社会の醜い現実に目覚め、よき自然の影響の下で人間的に成長する。彼の陸上での体験はほとんど暴力的な恐怖の体験といってよく、彼はアメリカ南西部の田舎町の ‘sivilized’ された人間に幻滅する。彼がその幻滅から立ち直り、一時の安らぎを見いだすのは、川に逃げ帰り、自然の孤独の中ですべてを忘れて過ごす時である。彼は生まれ変わる。再生を体験する。そうした雄大なミシシッピー川を20世紀最大詩人の一人T・S・エリオットは、物理的な存在としてでなく、超越的な存在たる「神」とみなしたのである。そして、この小説の意味と魅力はそこにあると結論づける。

このraftが出てくる場面でわたしがいちばん好きなのは、18章の最後の部分だ。シェファードスン家とグランジャフォード家のおそろしい血みどろの争いを見てきたハックは筏とジムに迎えられ、ようやく落ち着くことができる。

○Practical Example

I never felt easy till the raft was two mile below there and out in the middle of the Mississippi. Then we hung up our signal lantern, and judged that we was free and safe once more. I hadn’t had a bite to eat since yesterday, so Jim he got out some corn-dodgers and buttermilk, and pork and cabbage and greens—there ain’t nothing in the world so good when it’s cooked right—and whilst I eat my supper we talked and had a good time. I was powerful glad to get away from the feuds, and so was Jim to get away from the swamp. We said there warn’t no home like a raft, after all. Other places do seem so cramped up and smothery, but a raft don’t. You feel mighty free and easy and comfortable on a raft.

柴田元幸はこの部分をどう訳したか、『ハックルベリー・フィンの冒けん』でぜひ確認してほしい。

●Extra Point

語源が違うがraftは同じつづりで「多量、多数」の意味でも使われる。

◎Extra Example

When he went up the hill, Captain America was shocked to see a raft of enemy soldiers approaching.

「キャプテン・アメリカは山の頂上に登り、多数の敵兵が近づいてくるのを目の当たりにしてぎょっとした」

アメリカ文学者として偉大な業績を残された渡辺利雄に深く哀悼の意を表します。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14329786.html