◆ブルートレイン富士はやぶさ号撮影

明日は、3月14日、ダイヤ改正の日である。言いかえれば、本日をもって運行を終了する列車が幾つかあるわけだ。歴史への引き込み線に消えるブルートレイン富士はやぶさ号を撮影したので、その写真を本日は掲載したい。

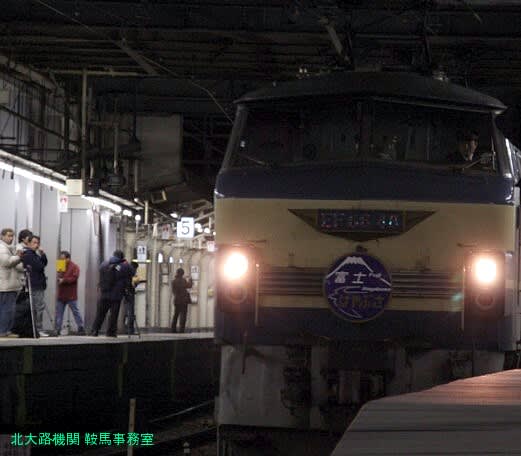

京都駅に到着する寝台特急富士はやぶさ号。最後の東海道・山陽本線ブルートレイン。この写真は3月11日、12日に撮影したものだ。本日、この時間も走り続けているブルートレイン富士はやぶさ号は特別な日を走っている。東海道本線、山陽本線から、明日のダイヤ改正を以て、ブルートレインが全て廃止されるからだ。本日が十三日の金曜日というのも、偶然ではあるが、一つの歴史が終わる日に相応しいのかもしれない。

京都駅に到着する寝台特急富士はやぶさ号。最後の東海道・山陽本線ブルートレイン。この写真は3月11日、12日に撮影したものだ。本日、この時間も走り続けているブルートレイン富士はやぶさ号は特別な日を走っている。東海道本線、山陽本線から、明日のダイヤ改正を以て、ブルートレインが全て廃止されるからだ。本日が十三日の金曜日というのも、偶然ではあるが、一つの歴史が終わる日に相応しいのかもしれない。

日本に夜行列車が誕生したのは1889年、今から120年前である。東海道本線が全線開業したその年から、夕刻1645時に新橋駅を発車し、翌朝0440時に名古屋駅に到着、1145時に大阪駅に到着し、1250時に到着する夜行列車の運行が始まっている。速度が限られた当時、長距離列車は必然的に夜行列車となり、日本の長距離鉄道は夜行列車から始まったといえる。

日本に夜行列車が誕生したのは1889年、今から120年前である。東海道本線が全線開業したその年から、夕刻1645時に新橋駅を発車し、翌朝0440時に名古屋駅に到着、1145時に大阪駅に到着し、1250時に到着する夜行列車の運行が始まっている。速度が限られた当時、長距離列車は必然的に夜行列車となり、日本の長距離鉄道は夜行列車から始まったといえる。

日本の鉄道技術の発達は目覚ましく、長距離列車の高速化が行われたことにより、夜行でなくとも、東京と名古屋、大阪を結ぶことができるようになったことが、一つの転機となった。特急こだま号、現在は新幹線の名称であるが、1958年に誕生した、今日でいう在来線の特急として、誕生した特急こだま号により、所要時間が七時間半から六時間強に短縮され、日帰りが可能となった。

日本の鉄道技術の発達は目覚ましく、長距離列車の高速化が行われたことにより、夜行でなくとも、東京と名古屋、大阪を結ぶことができるようになったことが、一つの転機となった。特急こだま号、現在は新幹線の名称であるが、1958年に誕生した、今日でいう在来線の特急として、誕生した特急こだま号により、所要時間が七時間半から六時間強に短縮され、日帰りが可能となった。

1964年の東海道新幹線開業により、こだま号、ひかり号が誕生、しかしながら、この時点では、既に夜行列車体系に大きな変革が行われていた。1956年、ブルートレインあさかぜ号の誕生だ。ブルートレインとは、青色の客車を用いた寝台特急を示し、当時の列車体系にあった長距離急行との差別化を図った、今でいうプレミアムトレインとして誕生したものだ。

1964年の東海道新幹線開業により、こだま号、ひかり号が誕生、しかしながら、この時点では、既に夜行列車体系に大きな変革が行われていた。1956年、ブルートレインあさかぜ号の誕生だ。ブルートレインとは、青色の客車を用いた寝台特急を示し、当時の列車体系にあった長距離急行との差別化を図った、今でいうプレミアムトレインとして誕生したものだ。

特急富士が誕生したのは1912年、朝鮮からシベリア鉄道経由で大陸に向かう人々を乗せ、運行された特急車という位置づけであり、日本を代表する列車としての期待とともに誕生したものである。そのため、列車は1等車と2等車のみ、という編成。2等車が、今日のグリーン車にあたり、一等車は、貴賓車、というかたあちであったようだ。

特急富士が誕生したのは1912年、朝鮮からシベリア鉄道経由で大陸に向かう人々を乗せ、運行された特急車という位置づけであり、日本を代表する列車としての期待とともに誕生したものである。そのため、列車は1等車と2等車のみ、という編成。2等車が、今日のグリーン車にあたり、一等車は、貴賓車、というかたあちであったようだ。

1942年に、関門トンネルが開通したことで、寝台特急は、九州へ行くこととなったのだが戦局悪化と敗戦により、寝台特急や特急の運行が停止。その後紆余曲折を経て、寝台特急富士は、ブルートレインとして1964年に復活することとなった。夜行列車、そしてブルートレインは、日本鉄道史を語る上で欠かせない存在であるのだが、それも今夜発車したブルートレイン富士はやぶさ号の到着を以てひと段落することとなる。

1942年に、関門トンネルが開通したことで、寝台特急は、九州へ行くこととなったのだが戦局悪化と敗戦により、寝台特急や特急の運行が停止。その後紆余曲折を経て、寝台特急富士は、ブルートレインとして1964年に復活することとなった。夜行列車、そしてブルートレインは、日本鉄道史を語る上で欠かせない存在であるのだが、それも今夜発車したブルートレイン富士はやぶさ号の到着を以てひと段落することとなる。

ブルートレインが落日、そして東海道山陽道において終焉を迎えるのは、新幹線の存在、そしてサービスの陳腐化にある。かつて、富士号が運行を開始した時には、日本を代表する列車ということで、最高度のサービスを備えてデビューした。今日では、長い時間を寝台車で過ごすという旅情を残せば、夜行列車という存在そのものが、新幹線の未整備区間以外では、その需要に見合ったサービスを供することができなくなり今日に至る。

ブルートレインが落日、そして東海道山陽道において終焉を迎えるのは、新幹線の存在、そしてサービスの陳腐化にある。かつて、富士号が運行を開始した時には、日本を代表する列車ということで、最高度のサービスを備えてデビューした。今日では、長い時間を寝台車で過ごすという旅情を残せば、夜行列車という存在そのものが、新幹線の未整備区間以外では、その需要に見合ったサービスを供することができなくなり今日に至る。

富士はやぶさ号。夢空間編成のような(もしくはそのものの譲渡)を以て、例えば臨時運行のような形で運行した方が、結果的に機関士の養成やサービスを提供することができる程度の事業評価が行える程度に乗車率を高めることができただろうし、“廃止”というテーマ以外で、注目されることもあっただろう。少なくとも、日本を代表する列車とは何か、と問われれば、それは富士号である、と答えられるのは今日の編成では難しい。

富士はやぶさ号。夢空間編成のような(もしくはそのものの譲渡)を以て、例えば臨時運行のような形で運行した方が、結果的に機関士の養成やサービスを提供することができる程度の事業評価が行える程度に乗車率を高めることができただろうし、“廃止”というテーマ以外で、注目されることもあっただろう。少なくとも、日本を代表する列車とは何か、と問われれば、それは富士号である、と答えられるのは今日の編成では難しい。

さてさて、11日、12日に連続で撮影したのだけれども、京都駅は、この時間帯、琵琶湖線に最終の野洲行きが残るのみで京都線、嵯峨野山陰線、湖西線、奈良線の運行は終了、地下鉄も終電が発車した後であるため、カメラを手に、ブルートレインを迎える人は30~40名と少なめである(12日は50名以上いたかも)。しかし、時間帯を考えれば、多い方といえるだろう。

さてさて、11日、12日に連続で撮影したのだけれども、京都駅は、この時間帯、琵琶湖線に最終の野洲行きが残るのみで京都線、嵯峨野山陰線、湖西線、奈良線の運行は終了、地下鉄も終電が発車した後であるため、カメラを手に、ブルートレインを迎える人は30~40名と少なめである(12日は50名以上いたかも)。しかし、時間帯を考えれば、多い方といえるだろう。

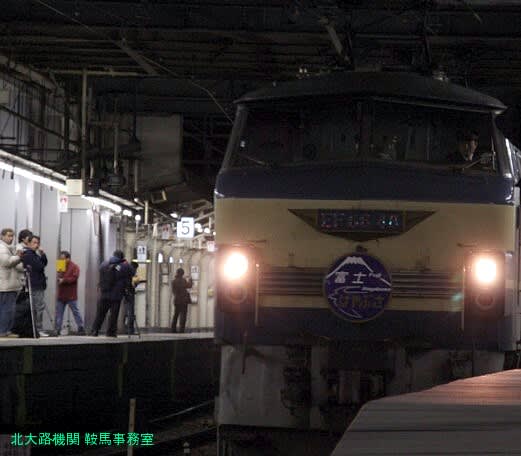

京都駅を出発する富士はやぶさ号。ブルートレインであるから、機関車が最初に牽引し、静かに京都駅を出発してゆく、繰り返されるように見える光景も見納めとなる訳だ。本日は、冷たい雨が降り注いでいる。この十三日の金曜日は、十年後、二十年後に振り返られるような特別な日となることは間違いない。東海道・山陽道の夜行列車が運行を終了した日として。

京都駅を出発する富士はやぶさ号。ブルートレインであるから、機関車が最初に牽引し、静かに京都駅を出発してゆく、繰り返されるように見える光景も見納めとなる訳だ。本日は、冷たい雨が降り注いでいる。この十三日の金曜日は、十年後、二十年後に振り返られるような特別な日となることは間違いない。東海道・山陽道の夜行列車が運行を終了した日として。

HARUNA

[本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる]

2008年度、最高の写真とは、富士にて砲焔も撮り、千僧では、迫力ある訓練展示の写真を撮ることができ、守山にて四本の連隊旗が揃った観閲行進の写真を撮ることができたが、やはり北大路機関の趣旨に沿えば、考えるまでもなく、自衛隊関連の写真では、護衛艦はるな、横須賀入港の写真が筆頭ではないか、と考える。

2008年度、最高の写真とは、富士にて砲焔も撮り、千僧では、迫力ある訓練展示の写真を撮ることができ、守山にて四本の連隊旗が揃った観閲行進の写真を撮ることができたが、やはり北大路機関の趣旨に沿えば、考えるまでもなく、自衛隊関連の写真では、護衛艦はるな、横須賀入港の写真が筆頭ではないか、と考える。 横須賀基地に停泊する、護衛艦はるな。電燈艦飾は行われていないが、艦のシルエットが際立って見える一枚。朝雲新聞に、リムパック参加の概要が発表されており、概ねの横須賀入港に関する日時が出ていたためその日時をたよりに、横須賀に連泊し、その際、アメリカ海軍の艦艇や、シンガポール海軍のフリゲイト、それに記念艦三笠などをみることができた。

横須賀基地に停泊する、護衛艦はるな。電燈艦飾は行われていないが、艦のシルエットが際立って見える一枚。朝雲新聞に、リムパック参加の概要が発表されており、概ねの横須賀入港に関する日時が出ていたためその日時をたよりに、横須賀に連泊し、その際、アメリカ海軍の艦艇や、シンガポール海軍のフリゲイト、それに記念艦三笠などをみることができた。 今年度が最後の、というと、鉄道分野では、名鉄パノラマカーや新幹線0系、それにブルートレイン富士はやぶさ、などが挙げられる一方、自衛隊関連では、護衛艦はるな、の写真を鮮明に撮ることができ、最高の行事写真として挙げたい。この入港と出航については、事後、護衛艦はるな特集にて、扱いたい。

今年度が最後の、というと、鉄道分野では、名鉄パノラマカーや新幹線0系、それにブルートレイン富士はやぶさ、などが挙げられる一方、自衛隊関連では、護衛艦はるな、の写真を鮮明に撮ることができ、最高の行事写真として挙げたい。この入港と出航については、事後、護衛艦はるな特集にて、扱いたい。