(若宮八幡社 旧郷社 愛知県豊川市牛久保町常盤)

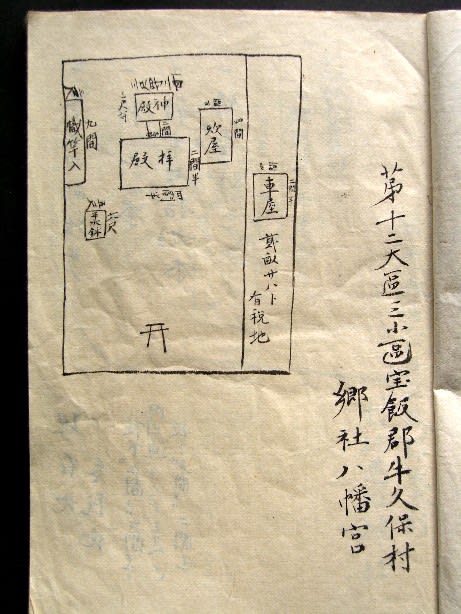

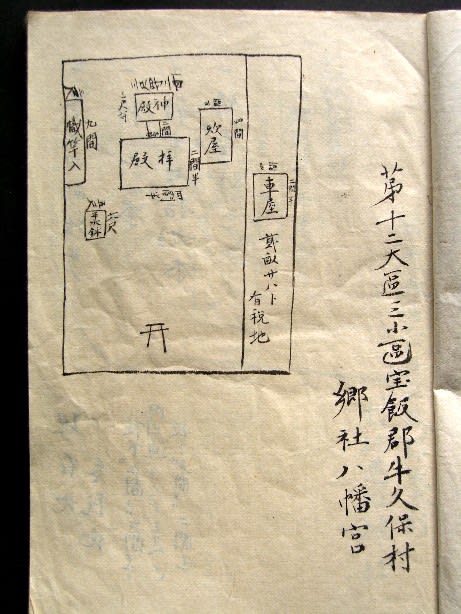

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の掲載神社は、区内で最大で、且つ記録した筆者が祠官を務めた、牛久保八幡社から始まっている。

八幡社は、社伝によると天平神護年間(765-6)この地方が飢饉に見舞われた際、(続日本記には、天平寶宇六年(762)この地方に旱魃があったとしている)三河国司が大雀命(オホササギノミコト:仁徳天皇)を祀り、創建したのが始まりという。

その後、建久、正治の頃(1190-1200)三河守護安達盛長が社殿を造営し、永享十一年(1439)一色時家が一色城築城と共に社殿を改築している。そして、明応二年(1493)牧野成時(古白)が旧牧野城内鎮護の若宮八幡社と合祀し、「若宮八幡宮」とした。また、天正三年(1575)には、織田信長、徳川家康が長篠合戦出陣に際し、武運を祈念したという。

毎年春には、例大祭として若葉祭(うなごうじ祭り)が行われる。牧野氏時代、領民を労うため酒を振舞い、酔った領民が寝転びながらも助け合って帰ったその姿を祭りに取り入れたものが、「うなごうじ」である。笹踊りの囃子方が尾長蛆(おながうじ)のように道に寝転ぶことから、後に訛って「うなごうじ」と呼ばれるようになったという。

(境内図面)

(境内詳細)

(関連記事:吉田往還牛久保)

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の掲載神社は、区内で最大で、且つ記録した筆者が祠官を務めた、牛久保八幡社から始まっている。

八幡社は、社伝によると天平神護年間(765-6)この地方が飢饉に見舞われた際、(続日本記には、天平寶宇六年(762)この地方に旱魃があったとしている)三河国司が大雀命(オホササギノミコト:仁徳天皇)を祀り、創建したのが始まりという。

その後、建久、正治の頃(1190-1200)三河守護安達盛長が社殿を造営し、永享十一年(1439)一色時家が一色城築城と共に社殿を改築している。そして、明応二年(1493)牧野成時(古白)が旧牧野城内鎮護の若宮八幡社と合祀し、「若宮八幡宮」とした。また、天正三年(1575)には、織田信長、徳川家康が長篠合戦出陣に際し、武運を祈念したという。

毎年春には、例大祭として若葉祭(うなごうじ祭り)が行われる。牧野氏時代、領民を労うため酒を振舞い、酔った領民が寝転びながらも助け合って帰ったその姿を祭りに取り入れたものが、「うなごうじ」である。笹踊りの囃子方が尾長蛆(おながうじ)のように道に寝転ぶことから、後に訛って「うなごうじ」と呼ばれるようになったという。

(境内図面)

(境内詳細)

(関連記事:吉田往還牛久保)